日本の自画像クロニクル(年代記)

2020年10月19日から改装工事のため完全休館となる国立西洋美術館。

「あのコレクションを1年半も観られないのは寂しすぎる!」と、来館者のほとんどが《ロンドン・ナショナル・ギャラリー展》に急ぐ中、人の少ない常設展に行ってきました。

約4時間半。じっくり鑑賞できましたが、まだまだ観たりない…。

国立西洋美術館のコレクションについては、いつかゆっくりまとめようと思うので、別の機会に投稿します。

**********

国立西洋美術館の門を出たのは14時30分。朝から何も食べていなかったのでフラフラしながらも、その足で東京藝術大学の美術館に向かいました。

開催されているのは《藝大コレクション展2020》。

西洋絵画鑑賞は大好きなのですが、実は日本画や日本人の描く西洋絵画にまで興味がたどり着いていません。しかし今回は上野公園内に掲示しているポスターに惹かれました(注:開催期間は変更になって10月25日まで)。

高橋由一『鮭』、上村松園『序の舞』、黒田清輝に佐伯祐三。おーっ!

日本人の画家については素人同然の私でも知っている名前が並んでいます。

面白そう!

展示会場に入ると、ドーーンっと、三枚の作品が迎えてくれました。

『靴屋の親爺』原田直次郎、『鮭』高橋由一、『婦人像(厨房)』黒田清輝。

この贅沢な布陣!迫力あります、なかなか良いですねぇ。

自分の中の鑑賞モードがすっかり〔日本〕に切り替わっているせいなのか、黒田清輝の描く西洋画より、親爺や鮭の持つズッシリした重みに 身体の奥底にある魂が揺すぶられました。

<第1部「日本美術」を創る>

▷ 1889年に開校した東京美術学校の最初期コレクション

▷ フランスへの留学歴がある黒田清輝が西洋画科で行った新しいカリキュラム、

▷ 模写や素描デッサンなど

良かったです。勉強と興味不足のため薄い感想しか言えなくてすみません💦。

詳しい方はもっと楽しめるはずです。

私はなんといっても<第2部 自画像をめぐる冒険>が面白かったです。

第2部の入り口に展示された4枚の自画像の中で、引き込まれてしまったのが青木繁の作品(1904年)。

青木繁といえば、今年アーティゾン美術館で『海の幸』(1904年)を観てきました!同じ1904年に描かれた自画像なのですね。

画面全体を覆う茶色い世界の中から、ギョロっとした大きな瞳でこちらを見つめている男=青木繁氏がいます。その男が私には理解できない言葉で、私の潜在意識の奥底に直接何かを訴えかけているよう変な気分になりました。不思議な力をもった作品です。画像があまり良くないので伝わらないかもしれませんが…。

彼の作品をもっと観たくなりました。

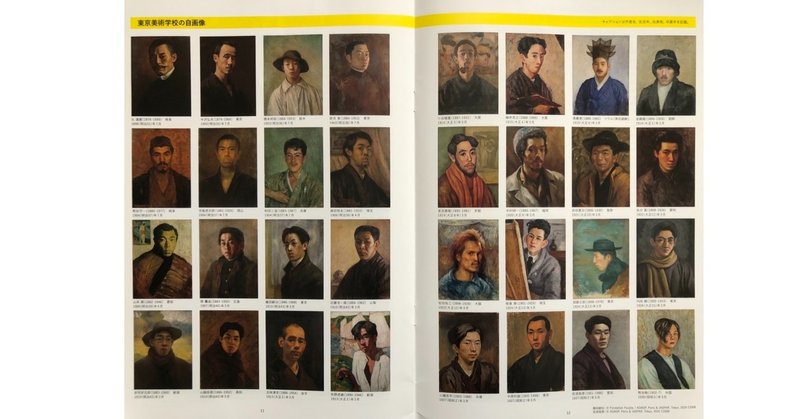

青木氏に一礼をして展示室の中に入ると、ズラーっと自画像、自画像、自画像。その数104作品(←作品リストを数えました)。いやぁ〜、これだけ並ぶと圧巻ですね。しかも小学校の教室に張り出している宿題とは訳が違います。クラクラきました。あっ、これは空腹のせいかもしれませんが💦。

卒業課題の一環として<自画像>を制作する決まりは、東京藝術大学で現在も継続しているそうですよ。

年代順に展示された作品を見ていくと、私でも知った名前がチラホラあります。熊谷守一と児島虎次郎が上下に並んでいるのには声を上げました。彼らの描く若き日の自画像は、こう来ましたか。

青木氏、熊谷氏、児島氏の3人は、同期生だったのですね!

彼らより1年先輩の橋本邦助も味がありました(画像右)。帽子がいいですね。

まだまだ面白い自画像がいっぱい。気になる作品は出品リストにチェックしながら観て廻ったのですが、なにぶん不勉強のため私が名前を知っている人は少なかったです。

そんな素人の私でも それぞれの作品を比較して楽しめるのは、サイズ、条件(背景に何も描かない、正面像、顔の大きさなど?)を統一して課題としているからなのでしょう。さすが日本の教育。

エコール・デ・ボザール(フランスの国立高等美術学校)でも卒業制作として必ず自画像を描くことが課題になっていたら…、それを一堂に介した展示会があったとしたら…。フラゴナール、ダヴィッド、アングル、ドラクロワ、ルノワール、シスレー、モネ、スーラ、ルオー、マティスにマルケ…。どんな自画像が並ぶのか、想像するだけでワクワクします。

しかしそんな縛りのない自由さ、がいいところなのですよね。

以前、エコール・デ・ボザールと東京藝術大学について投稿したことを思い出しました。

私は、やり方やルールをがっちり決められている場所で

「こんな紋切り型のやり方では個性が活かせない!」

と “批判しながら型破りなことをする”、ことに喜びを感じるタイプです。手放しに「自由にやりなさい」と放り出されたらオロオロして逆にコジンマリ纏めてしまうかも知れません。情けなや。

展示室を進んで行くと、居ました!正統派じゃない曲者たち。

ちょっと “いけすかない” 感じの藤田嗣治(1910年)

いるいる!こういう感じね、中村研一(1920年)

佐伯祐三(1923年)はぶっ飛んでますね。

とにかく楽しかったです。

事前予約も不要で、とても空いている展示なので皆さんにお勧めしています。

パンフレットとポスター、無料でいただきました(^O^)。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?