勝手に愉しむ❗️<その14> 〜印象派とピサロらしさ〜

<ロンドン・ナショナル・ギャラリー展> The NATIONAL GALLERY, LONDON

開催が延期されている<ロンドン・ナショナル・ギャラリー展>。

入手できる情報をもとに予習しながら一人で勝手に愉しんでいます!

*****************

【第7章 イギリスにおけるフランス近代美術受容】⑤

ー French Modern Art in Britain ー

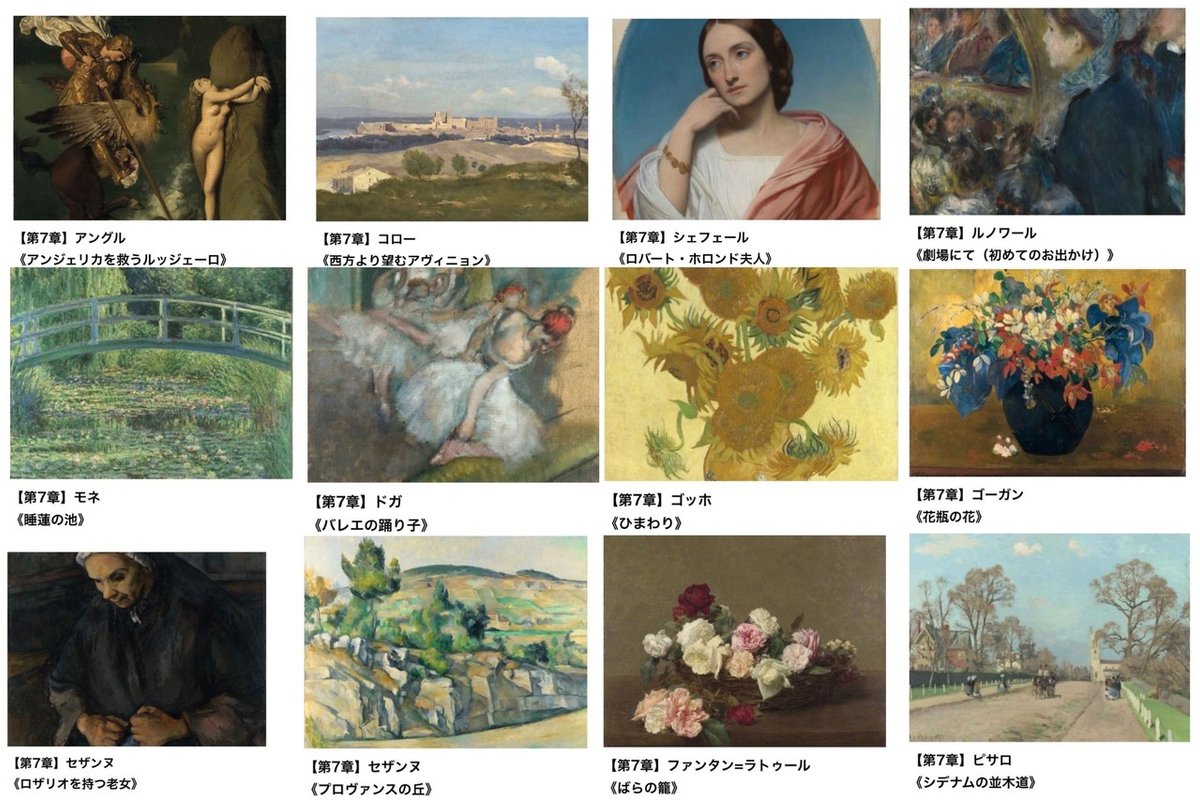

<ロンドン・ナショナル・ギャラリー展> 特設WEBサイトの画像をお借りして、第7章の展示作品を並べてみました。

イギリス人が受容し蒐集したフランス近代美術作品。ふむふむ🤔。

おっ❗️モネ、ルノワール、ドガ、ピサロ、セザンヌは第1回印象派展のメンバーですね。今回出展されている画家について 印象派展 第1回〜第8回までの参加状況を見てみましょう。

リストにするだけで何だかワクワクします😊。

全ての回に参加したのはカミーユ・ピサロ(1830−1903年)唯一人。グループの父親的存在であるピサロがいなければ、印象派展は第8回まで続いていなかったかも知れません。

ピサロは、人付き合いが苦手で偏屈なセザンヌの良き理解者でありゴーガンの発見者。またサロン出展者を排斥しようとする横暴なドガ VS. モネやルノワールとの調整役を担っていたことは有名な話らしいです。第7回印象派展では ピサロがドガの不参加を決めたことでモネ・ルノワールが戻ってきたとか。

そして新印象主義の賛同者ピサロが第8回印象派展にスーラやシニャックを参加させたことで印象派展は終わりを迎えます。

さらにゴッホ兄弟の相談にも乗っていた(ゴッホにガシェ医師を紹介)というのですから、ピサロは 印象派のみならず ポスト印象派、新印象派…と “印象派” の誕生から発展まで全ての過程において不可欠の存在だったわけです。

もめ事の調整役・印象派形成の立役者・優れた審美眼と後輩の育成。。。何という人間のできたお方=ピサロ。しかし自身の絵はなかなか売れず苦労したそうです。そういえば 私も…。

絵画鑑賞を始めた時から 印象派の作品を目にする機会は多かったので、最近なんとなく「この人はこういう作品を描くのね」とその画家“らしさ”をつかんで来たような気がします(まだまだですが💦)。

しかしピサロの作品は キャプションを見るまでピサロの作品だ!とわからないのです。どうしたものでしょうか…。

成功する芸術家は、気難しく頑固で人付き合いが下手。お金に困っても体調を崩しても批判を受けようとも、自らの表現方法を追い求めそれをやり抜く…。勝手にそんなイメージを持っています。作品に「俺が!私が!」と主張する何かが現れていると、他の芸術家と区別できる “らしさ” を発見できて、鑑賞する自分が安心できるだけなのかも知れませんが…。

ピサロが画家修行のためパリに出たのは25歳と遅く、フランスの伝統的絵画にはあまり親しんでいなかった…との記述がありました。

だからこそ 年配者となっても学ぶ姿勢を忘れず謙虚さをもち、新しい潮流を積極的に認め 自らの表現方法に取り入れていく、そんなことができたのかも知れませんね。

*****************

さてピサロの出展作品がコチラです。

◉出展番号「54」カミーユ・ピサロ『シデナムの並木道』(1871年)

優しい、とてもやさしい一枚です。

ピサロは1870−1871年普仏戦争によるプロセインの侵略とそれに続く市民蜂起から逃れるため、フランスを離れてイギリスに滞在しています。その時 ロンドン郊外の街並みを描いた作品です。

ピサロはロンドンで美術商のデュラン=リュエルと出会い、彼の紹介で同じくロンドンに滞在していたモネと出会います。

ピサロとモネはイギリスの風景画家ジョン・コンスタブルやターナーの作品を鑑賞し、光や空気感を描写することの重要性を再確認したといいます。

おおーっ❗️ロンドン・ナショナル・ギャラリーで “印象派” グループ誕生の瞬間がググッと近づいたわけですね。

仮想展示会場の第7章に立っている私も、第1章からつながっている展示会全体の文脈を再確認することができました✌️。

モネはフランスに帰国後 ルノワールと共に筆触分割という描写を自分たちのモノにしたといいます。それが印象派グループの萌芽だとしたら、ピサロとモネがロンドン・ナショナル・ギャラリーでターナーを観た時に、印象派の種が形成されていたと言えるかも知れませんね(←ちょっと無理があるかも…💦)。

そんな重要な時期にピサロが描いた一枚が展示されているのです。ピサロがどんな風にロンドン郊外の街並みを表現しているのか…実物の前に立ち、全身で受け止めるのがとても楽しみです。

そして少しずつでもピサロ “らしさ” を感じ取れたらいいなぁ、と思っています。

<その14・終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?