京都大原三千院と寂光院

三千院の前の自家製湯葉のお店で、1,030円の美味しいあんかけ湯葉そばをいただきました。京風ですが、お味がしっかりとしていて、湯葉も艶やかで柔らかく、とても美味しかったです。

三千院前には、そのほかにも数軒のお食事処があります。

少し離れたところで、その他ランチグルメで人気のお店は、下記となります。予約が必要なようですので、事前にご確認ください。

大原三千院から寂光院へ向う小径にある、三千院バス停近くカフェ。(9席)

テラス席から大原の里が見える、京野菜のおばんざい食べ放題のブッフェ。色んな種類の手毬おにぎりや、カレー、パスタや炒飯が楽しめ、ドレッシングが美味しい!

オープンは午前11時30分で、事前予約(075-744-2239)がおすすめ!

京都府京都市左京区大原来迎院町114

定休日:火曜日

大原三千院にある築130年の立派な古民家の京野菜のお店。(10席)

ランチは完全予約制で、3500円コース

岩魚のカルパッチョ、かぶとすずきと地鶏卵の卵豆腐のお椀、ピザ、地鶏のつくね、焼おにぎりの餡掛け、ブリュレを凍らせたデザートなど。

完全予約制 075-744-3212

京都府京都市左京区大原草生町102 ギャラリー草庵内

JR京都駅から京都バス17系統大原行きで57分、終点下車、徒歩20分。または地下鉄烏丸線国際会館前駅から京都バス19系統で22分、大原下車、徒歩20分

営業時間12:00~13:30 17:30~21:00

定休日 水、木、土の夕方休

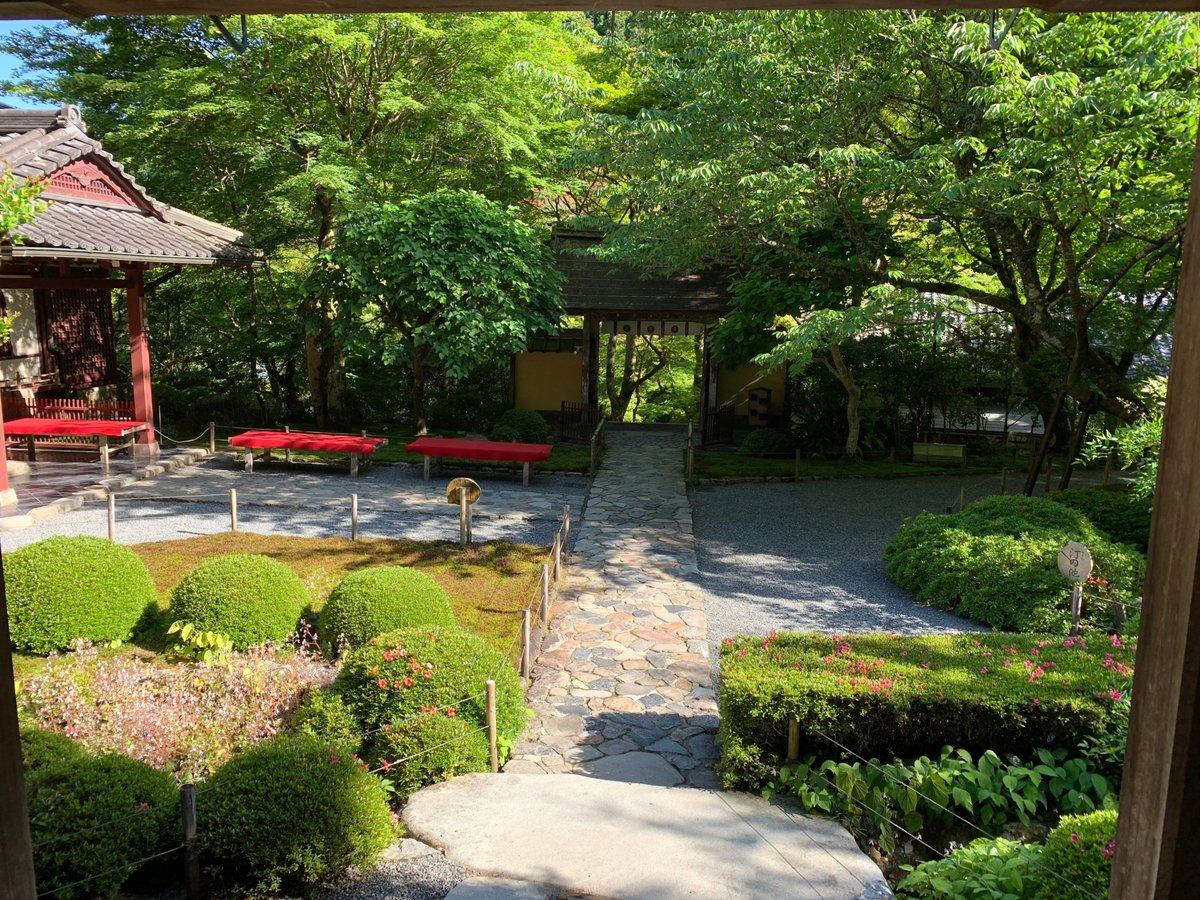

三千院

大原の門跡寺院で、古くから貴人や修行者の隠棲の地として親しまれ、

往生極楽院の南側には、苔に覆われた美しい庭園が人気です。

庭内には、静かに微笑む「わらべ地蔵」があり、神秘的な空気感が漂い、心静まる癒しのひと時を味わえます。

周辺には、貴船神社や鞍馬寺の観光スポットがあります。

「往生極楽院」

約1200年の歴史を誇る三千院の中心の、威厳を感じる御堂で、延暦年間(728~806)に最澄が建てた草庵。

往生極楽院は、建物が重要文化財で、国宝の阿弥陀三尊像、聚碧園(しゅうへきえん)などの名勝が多く存在しています。

堂内の天井は、大きな阿弥陀三尊像を納めるために、船底型に折り上げているのが特徴で、天女の舞や菩薩の姿など、極楽浄土の様子が描かれています。

(復元した天井の絵は、資料館でも見れます。資料館には、重要文化財の名画や骨董品が多く展示されていて、美術愛好家にも嬉しい空間です。)

静かにほほ笑む「わらべ地蔵」

往生極楽院の南側に、苔むした幻想的な庭園の「有清園」があり、木陰には、ひっそりとたたずむ子供のお地蔵さまがいます。

庭園のお地蔵さまたちは「わらべ地蔵」と呼ばれ、石彫刻家の杉村孝氏の作品です。

庭と一体となって苔むす、お地蔵さまの優しい微笑みに、安らぎの時間が流れます。

静寂の美 雪の三千院

三千院は、四季折々の花の色彩が楽しめる観光スポットとして人気ですが、雪の庭園も風情があるそうです。

一面が雪に包まれる冬の三千院も、また訪れてみたいですね。

しそ茶の試飲が楽しめます!

園内では、しそ茶の飲める休憩所があります。

願い事を祈願したら、ほっと一息、美味しいしそ茶でくつろいでください。私も、ついついお土産で、いろんな種類のお茶を買って帰りました。

階段を登って、不道明様のお参りしました。

不動明王様はとても強いお方なので、きっと力になってくださると思い、たくさんお願い事をしてきました。

御朱印情報

三千院では、、通常の5種類に加え、不動明王のご縁日である毎月28日には、お不動様の紺色金泥限定御朱印が授与されます。

いただける場所は、「金色不動堂・観音堂・円融蔵」の3箇所。

受付時間は拝観時間の9:00~17:00です。

(11月は8:30~17:00、12月~2月は9:00~16:30)

観光情報

アクセス

所在地京都府京都市左京区大原来迎院町540 075-744-2531

公式サイトhttp://www.sanzenin.or.jp/

駐車場専用駐車場はございません。

電車&バス市営地下鉄京都駅~国際会館駅下車~京都バス19系統~大原バス停~その後徒歩約10分

駅前バスロータリーにて京都バス17系統乗車~大原バス停~その後徒歩10分

拝観時間 9:00~17:00 年中無休

(11月 8:30~17:00、12月~2月 9:00~16:30)

拝観料

一 般:700円(団体30名以上600円)

中高生:400円(団体30名以上300円)

こちらは時間がなくて拝観できませんでした。残念!

勝林院(大原寺)の宝泉院:五葉松と血天井

三千院の参道の奥の突き当たりに勝林院(大原寺)があります。

この本堂こそが、天台宗の仏教が栄えた、大原の中心的な道場です。

この宝泉院は、その中の僧坊として古く、800年前からあったお寺です。

山門より入ってすぐに、目の前に、巨大な五葉の松が迎えてくれます。

近江富士を型どった、樹齢700年の五葉松は、京都市の天然記念物に指定されており、京都の著名な3つの松のうちの一つです。

70年ほど前に高浜虚子が、無住寺の宝泉院を訪れた際に、

「大原や 無住の寺の 五葉の松」と詠んだ圧巻の松です。

松の幹に、時を超えて生き続けるたくましさと、それを守り続けてきた人々の優しい思いが感じられます。

静かな語らいの場として親しまれている囲炉裏のある部屋からは、美しい日本庭園がのぞめます。自然の山を活かした庭園に、流れる滝の音に癒されます。

部屋の入り口には、「サヌカイト」と呼ばれる、美しい音が出る石の楽器が展示されています。

住職であった深達 僧正(明治時代)が、音律を調べるために愛用したものだそうで、私たちもお願いして、実際に奏でることもできました。

水琴窟の音に耳を傾けながら、木々の森林浴を楽しみ、ほっと一息、お抹茶も味えます。

このお寺には、夢のように美しい「額縁の庭園」があり、四季を通して絵画のように写真に収められ、訪れる人々の心を癒します。

五葉松の風情とは異なり、西側に見える風景は、竹林をとおして、大原の里山の壮大な背景が魅力です。

柱と柱の空間は、日本画を切り取った額のように美しく、記念写真におすすめのポイントです。

「盤桓園」(ばんかん)という庭の名前は、立ち去りがたい思いを表しているそうです。

緩やかな庭園の景色を眺め、都会の喧騒から離れて、自分に向き合う時間が流れます。

そっと耳をあててください。癒しの音が流れます。

血天井

関ヶ原合の戦前(慶長五年)、徳川の忠臣・鳥居元忠以下数百名が、

豊臣秀吉の大軍と戦い、伏見城 中で自刃しました。

その武将達の霊をなぐさめるため、自刃で血に染まった床板を、天井にして供養したので有名なのが、この宝泉院の「血天井」です。

庭の木々は新緑に輝き、いつも何もなかったかのような穏やかな空間です。

心洗われるひと時に、是非、みなさまも宝泉院まで脚を伸ばしてださい。

宝泉院は、私の超おすすめスポットです。

寂光院

寂光院略縁起 [寂光院の歴史]

寂光院は天台宗の尼寺で「玉泉寺」とも呼ばれいます。

594(推古2)年に、聖徳太子が父・用明天皇を弔うために建てたお寺で、

本尊には、六万体地蔵尊があったそうです。

鎌倉時代に作られた旧本尊は、重要文化財に指定され、平成12(2000)年の火災で焼損しましたが、その後に修復されて、現在は収蔵庫に安置され、

模刻された地蔵菩薩像が本堂に安置されています。

初代住持は、聖徳太子の御乳人の玉照(たまてるひめ)(日本仏教初の三比丘尼の御一人)で、その後、代々高貴な家門の姫君らが住持となり、

阿波内侍(あわのないし)は、藤原信西の息女で、崇徳天皇の寵愛をうけた女官でしたが、出家して「証道比丘尼」となり、この草生の里で有名な「柴売りの大原女」のモデルとなった人物だそうです。

第3代の建礼門院(平清盛息女、高倉天皇中宮、安徳天皇母)は、1185(文治元年)年に入寺し、真如覚比丘尼と称しました。

源平合戦に敗れた後、寂光院に閑居し、壇ノ浦で滅亡した平家一門と、我が子の安徳天皇を弔いながら、終生を過ごしたそうです。

本堂前西側の風情ある庭園は『平家物語』にも描かれtもので、心字池を中心に、姫小松や桜、苔むした石が美しい庭です。

姫小松は、『平家物語』の大原御幸に

「池のうきくさ 浪にただよい 錦をさらすかとあやまたる 中嶋の松にかかれる藤なみの うら紫にさける色」

とうたわれたと言われる松です。

本尊 六万体地蔵菩薩

本堂には、鎌倉時代の当時の美しい彩色で復元された、地蔵菩薩立像が安置されています。

建礼門院(けんれいもんいん)像

建礼門院像は、木造、ヒノキ材の寄木造で、女性像には珍しく、結跏趺坐の座り方で、浄土宗の墨染めの衣を着しています。

扉の、大原に自生する美しい草花を配した溜め塗の厨子も、平安仏所の故佐代子夫人(人間国宝)の手によるものです。

阿波内侍(あわのないし)

焼失前の阿波内侍像は、書状類を貼り籠めた「張り子の像」で、焼け残った書状類から、室町時代に作られたものと推測されています。

お店のおばあちゃんが楽しい人でした❣️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?