お遍路ウォーキング日記(149:四十五番岩屋寺へ)

【2024年6月2日(日曜日) Day 149】

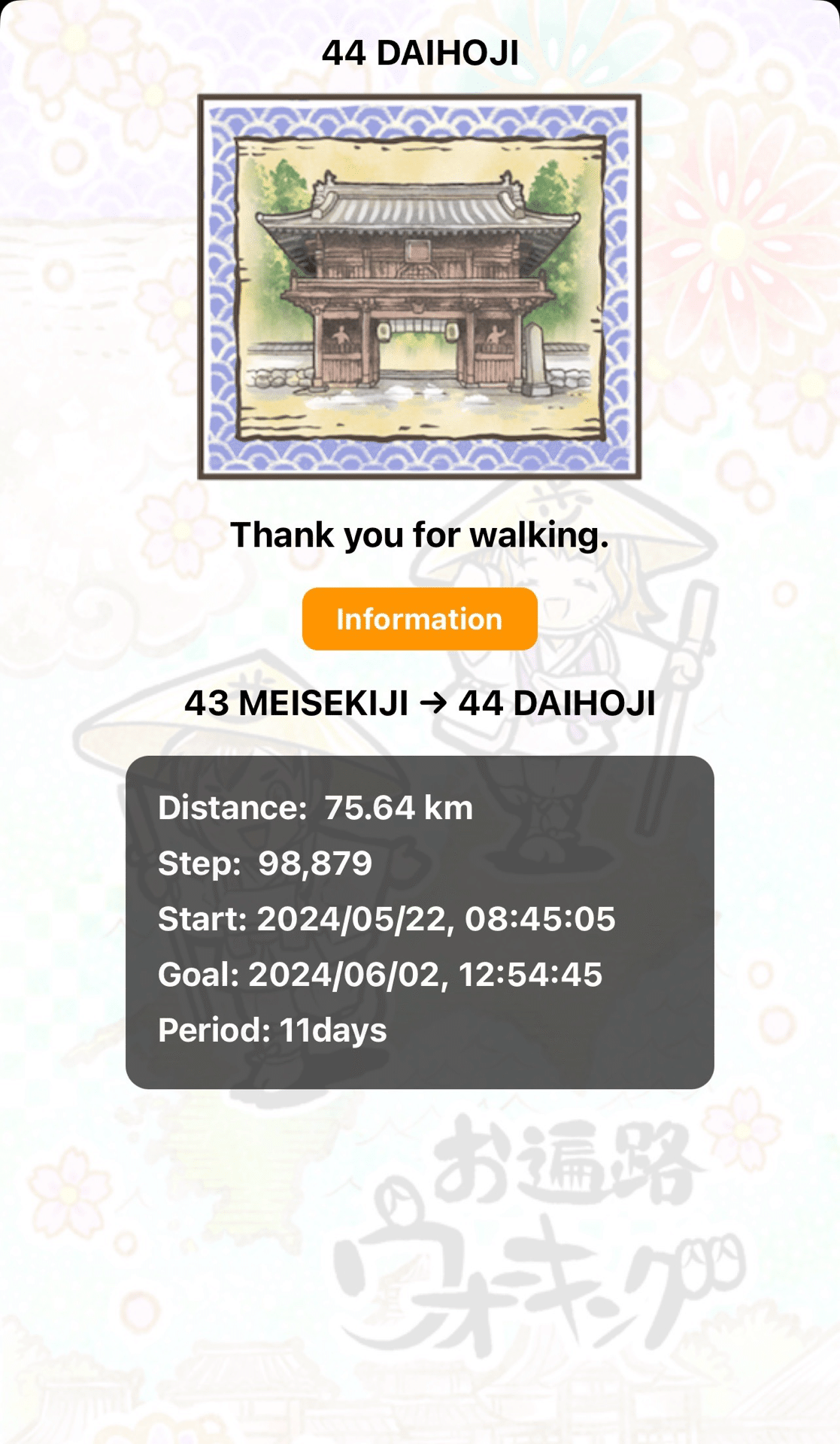

漸く久万高原町鴇田峠周辺の暗黒地帯(Google Maps非対応の場所)を抜け出して一気に札所四十四番大寶寺を打つことが出来た。

今日はまずこの大寶寺について簡単に書こうと思う。

そもそもこの場所にやって来た猟師が十一面観音を発見し庵をかけ、その話を聞いた文武天皇が寺を建立せよと勅命を出したのが始まりだという。その十一面観音像は大和朝廷の時代に百済から来た僧が置いていった物だという。

大寶寺の名前は元号からついたもので、文武天皇の時代の元号である。

それから後に弘法がこの寺に密教を持ち込んで天台宗から真言宗に改宗して今に至る。またこの時に四国八十八ヶ所の中札所と制定され四十四番札所になった。

12世紀には全山消失の憂き目に遭うも後白河天皇の祈願寺として寺は再興し、「菅生山」の勅額を承り今日に至る。

次の災難は天正の兵火で焼けるも松山藩主によって再々興をとげ、さらには松平家の祈願寺として寺は栄えた。

明治の世になり三度目の失火で消失、この時は地域の力で再興を遂げる。寺伝を知ると人ありて寺の歴史も積み重なるものだと感じ、また霊山とは違った重みや趣を感じるものだ。と書くのも実は次の札所四十五番岩屋寺はどちらかというとスピリチュアルなものを感じるのに対し、この大寶寺は人の歴史に則った寺の存在を強く感じずにはいられない。

山門から重厚な趣を感じる山寺。なぜかこのお寺には鐘楼が二つある。

先にも書いたようにこのお寺は四国八十八ヶ所の折り返し地点だが、それは数字上のことだ。新しい納経帳を開くと半分は御朱印がたまりかなり嬉しく感じる頃だと思う。

しかし実際のところは距離で札所一番霊山寺から最も遠い札所四十番観自在寺の方が折り返し地点というものを強く感じるかと思う。そしてこの大寶寺に来ると本当に旅は残り半分なんだと痛感することだと思う■

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?