2.fieldアイリッシュセッションの始まり Part2

現在、Irish PUB fieldが休業を余儀なくされている中で、1987年の”field”創業以来の、過去の様々な資料や記事に触れる機会がありました。そこで、過去にfield オーナー洲崎一彦が、ライターのおおしまゆたか氏と共に編集発行していたメールマガジン、「クラン・コラCran Coille:アイルランド音楽の森」に寄稿していた記事を、このnoteにご紹介していきたいと思います。

noteから得られる皆様のサポート(投げ銭)は、field存続のために役立てたいと思っています。

fieldアイリッシュセッションの始まり Part1では、アイルランド音楽に「セッション」というものがあると知った洲崎、それからどうにかこうにかメンバーを集めていきますが、数々の難問にぶつかります──。(Irish PUB field 店長 佐藤)

↓Part 1は、こちら↓

fieldどたばたセッションの現場から 2(2001年8月)

前回は、アイルランド音楽ど素人の私が、どういう経緯でアイリッシュ・ セッションを主催する事になったかを書かせていただきましたが、今回はその続き。

それは99年の5月。右も左も分からない状態で、とりあえずセッションや るぞ!と宣言し、店の片隅に集まって、ただアイルランド音楽を演奏をした だけの事だった。

私たちは、セッションで演奏されるポピュラーな曲というものがあって、 それをセッションに参加するミュージシャンは常時100曲も200曲も覚えてい るものなのだ、という事実すらまだ知らなかった。ましてアイリッシュ・ダ ンス・チューンが何千曲単位で存在する事など思いもよらなかったのだった。

セッションの核となった私たちのバンドのレパートリーも、単にアルタンやダービッシュのCDから曲を拝借しただけの、コピー・バンド状態だったのだから。

「私たちのバンド」などというと一丁前に聞こえるかもしれないが、実体 は寄せ集めの集団に過ぎない。

さかのぼれば、私がアイルランド音楽を聴き始めた90年頃に、半ばクラシック界からドロップアウトしていたひとりのヴァイオリン男とケヴィン・バークごっこをして遊んでいたのが事の発端だった。折に触れ、歌の歌えるような女の子をつかまえてはアルタンの真似をしたりして、ずっとそんな風に遊んでいたのが、この頃たまたま、お祭りで篠笛を吹いていた女の子がちょうどD管にあたる調の篠笛を持っていたのでこれを引き入れ、とあるロックバンドのキーボーディストがアコーディオンも弾くらしいと聞くやしつこく勧誘し、知り合いのジャス・ドラマーに無理矢理バウロンを購入させ、日本民謡を歌っていた女の子に「自由にこぶしを回してくれていいから」と拝み倒して、フィドル、ブズーキ、フルート、アコーディオン、バウロン、歌の6人編成になっていた。

↑バンド「fieldアイルランド音楽研究会」のメンバー

また、後にはホイッスルとコンサーティーナを加えて総勢8人編成に膨れ上がっていったのだった。

とにもかくにも、このようにして始まったセッションも月1回が2回となっ て、参加するミュージシャンも徐々に増えて行き、民族音楽系サークルの大 学生達も来てくれるようになった。夏に私たちのバンドが外のライブハウス でライブをした折、このセッションの宣伝をしたのも効果があったのか、ど ういう風に情報が広がったのかは定かではないが、どっからともなくウワサ を聞きつけて毎回誰や彼や新しい人がやってきた。私はアイルランド音楽を 演奏する人間が身の回りにこれほどの数存在することに驚愕し、また、彼ら の演奏技術、アイルランド音楽の知識の深さに舌を巻いた。

熱心な学生のひとりは私たちのセッションに参加する為に私たちのバンド のレパートリーを必死で暗記してやって来る。そんなことまでしているなん て後で知ったのだが、これはショッキングな事実だった。こうやって色々な 曲を覚える事が色々なセッションに参加するための演奏者の作法だ、というような事をその学生は平然と言ってのけるのだった。

私たちのバンドのフィドラーは

「あなたのフィドルはどの地方のスタイルですか?」 などと質問されて目を白黒させていたし、私の全面的我流のブズーキを

「ボシーバンドのスタイルなんですね」 と評されて、私は慌ててボシーバンドを聴き直したりしたものだ。

また、彼らはあの似たものだらけの紛らわしいダンス・チューンの曲名をひとつひとつ正しい名前で呼んで区別していたのも驚きの事実だった(私たちのバンドでは、ダンス・チューンの曲名をいちいち覚えるのが面倒なので「何のCDの何曲目」という風に区別していたから)。

そうやって私は、少しずつアイリッシュ・チューンの底無し沼のような深淵を思い知らされることになるのだった。

セッションに集う人々には音楽以外の事も色々教わった。

「ギネスは置いてないの?」

と言われ、慌てて缶ギネスを用意したが、皆それでは許してくれない。当時、京都には生ギネスの飲める店は1軒か2軒しか無かったのだが、とにかくそこへ行って自分で飲んでみなければ!!!! するとこれがめちゃくちゃに美味いではないか!!

↑アイルランドの国民的ビール「ギネス」とにかくこれが無いと始まらない

こうなったら何としてでも生ギネスをgetせねば、と、八方駆けずり回ったが、当時の生ギネスは小規模な個人店が簡単に扱える商品では無かったのだ。

むむむむ‥‥。思い悩んだ私にとってはこの生ギネスビールはもはやアイルランドがどうのこうのという問題を超えてしまっていた。自分がめちゃくちゃ美味いと思うビールを売れないなんて自分で店をやっている意味無いんとちゃうのか!!

どうすればこれを自分の店で扱う事ができるのか?!

私が行き着いた答えはひとつしかなかった。

今から思えば相当頭に血がのぼっていたことを認めざるを得ない。一応わ が店「field」は京都のビジネス街で12年続けているカフェ・ギャラリーなのである(99 年当時)。それなりに常連客も居たし、美術関係で出入りする馴染みも多かった。とても冷静な判断だったとは言い難い。

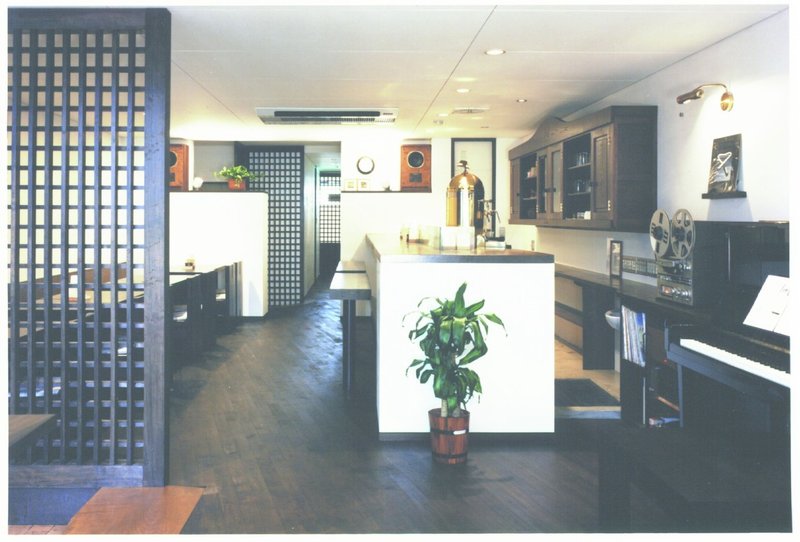

↑カフェ・ギャラリー時代のフィールド

「生ギネスを置くために、店をアイリッシュ・パブに変えるぞ!」

秋も深まった頃、私は突如宣言して、当店スタッフや常連のお客さん達を 大いに慌てさせたのだった。 (以下次号)

<洲崎一彦:京都のIrish PUB field のおやじ>

↓続きはこちら↓

皆様のサポート(投げ銭)よろしくお願いします!