J2視覚化計画2024〈第19節〉/前半戦分析

今節でシーズン折り返し点。清水は連敗することなく前半戦を首位ターン。横浜FCが勝って、1試合未消化の長崎の背中を追う。とりあえずは1試合未消化の7位いわきまでがプレーオフ争いの様相だが、中位集団もまだまだ射程圏内。既に監督交代している水戸、鹿児島、栃木、群馬の4チームは後半戦に挽回を期す。インターバルはなく、来週からすぐに後半戦となる。

J2アナリスト丹生賀育太郎の前半戦分析

2023シーズンのJ2は19節を終え、折り返し点を迎えた(※長崎-いわきは未消化)。昨季までは全42節であったため前半戦終了は21節だったが、今季からは全38節。したがって前半戦は2試合早く19節で終了している。

■勝点1の重みが増したシーズン

試合数が変わり、今季から物差しが変わっている。競馬クラシックレース・東京優駿は2400mの距離で争われるが、これが1ハロン分削られて2171mに短縮されているようなもの。マラソンに例えれば、42.195kmではなく、38kmのコース設定だ。

端的にいえば、今までよりも勝点1の重みが増した。定説レートでは「自動昇格」のチケットはこれまで「勝点84」で買えたが、今季からは「勝点76」を出せば買える…ということになる。あくまでも定説の話だ。

■昨シーズンとの比較

物差しが変わったため、22チームレギュレーションとの単純比較はできない。が、昨季の前半戦終了時点の勝点を今季のレギュレーションで置き換えてみればどうなるだろうか。

たとえば昨季前半戦で栃木の勝点は21(21試合)だったが、これを今季からの19試合レートに直せば勝点19だったということになる。係数は0.9047619…である。

下図は、昨季前半戦の勝点を19試合換算でマッピング(左半分)し、右半分に今季の前半戦の勝点を置いて対比させたものである。なお、ルヴァンカップに関連して昨季前半戦終了時点では未消化だった2カード分の勝点も加算している。今季は同じ理由で長崎vsいわきの1カードが未消化になっている。

昨季のJ2前半戦は町田が圧倒的なハイペースで飛ばした記憶が鮮烈に残るが、こうして比較すると、今季の清水はそれを上回っていることがわかるだろう。長崎も未消化分(vsいわき6/26)を勝てば昨季町田越えペースだ。

⇒Point:清水&長崎はここまでかなりのハイペース

昨季2位で自動昇格した磐田は、前半戦の時点では6位だった。未消化分の甲府戦(△)を加えた今季換算勝点は「30.76(21節勝点は34)」である。ここから後半戦に試合数×2のペース(≒実際は41)で勝点を重ねて2位まで上昇した。

これを基準とすれば、今季勝点31前後から自動昇格を狙えるということ。ただし、この場合は上から1チーム以上失速するという条件が加わる。昨季の大分は、前半戦勝点40→後半戦勝点22という急ブレーキとなり、プレーオフも逃した。率いていたのは、現・長崎監督の下平氏。すなわち「長崎が危い!」という意味ではない。むしろ下平監督は「昨季の失速」をその身に刻んで後半戦に臨むはずだ。

ちなみに昨年過去の例をひもといて紹介したが、前半戦の1位2位で自動昇格2枠が決まった例は案外少ない(そのままワンツーフィニッシュは2021年、2015年、2013年)。逆に2チームとも自動昇格を逃した例は2012年までさかのぼるので、少なくとも片方は自動昇格を果たしそうだ。

⇒Point:自動昇格は現時点の勝点31前後以上に可能性

昨季の全ての結果を知っている“神の目”で見て興味深いのは、前半戦勝点24の3チームだ。15位金沢、16位徳島、17位千葉の3チームで、今季レートで換算すれば「21.71」という勝点になるが、このうち金沢が自動降格、千葉はプレーオフへ進出した。この2チームは後半戦21試合で得た勝点が対称的で、金沢は11(リーグワースト)、千葉は43(リーグトップ=前半戦の町田よりも上)。折り返し点からの予測がいかに難しいかを物語る。

この実例に従えば、今季勝点22前後にいる甲府、山形、徳島、熊本あたりはまだプレーオフも狙えるということ。もちろん、昨季千葉並のウルトラハイペースで勝点を積み上げられたら、という条件は付く。

昨季プレーオフ進出4チーム(東京V、清水、山形、千葉)の前半戦での勝点レンジは、今季にあてはめれば「33~28~26~22」くらい。今季は12チーム程度がここに当てはまる。ただ、現実的には昨季山形のポジション、今季の換算勝点26あたりが下限の目安か。いずれにしろ最終順位6位をめぐる争いは激戦必至だ。

⇒Point:勝点22前後も後半戦次第でプレーオフ圏内

昨季前半戦勝点24組の金沢は、最終的に最下位で自動降格となった。今季に当てはめると、前半戦勝点22の徳島が最下位となってもおかしくないということ。自動降格ではなく、最下位だ。

今季から大きく変わったレギュレーションが、3チームの自動降格。こればかりは前例がないため予測は難しい。ただ、昨季金沢(今季換算勝点22)よりもさらに上にいるチームが降格3チームに入ってしまう可能性はゼロではないということだ。現在勝点25以下のチームは油断できないポジションにいる。

22チーム制/2チーム降格での残留ラインの定説は、試合数×1(=勝点42)以上だった。20チーム制/3チーム降格の残留ラインは、降格枠が1増えるのだから試合数×1(=勝点38)よりも上になるだろう。前例がないため予測は難しいが、仮に勝点40とした場合、現在18位の鹿児島が40ラインに到達するためには後半戦で勝点24が必要となる。もちろん残留/降格は複数のチームの勝点の相対的な結果であり、残り勝点24あれば大丈夫というものであない。昨季大宮は、後半戦に巻き返して勝点25を積み上げたが、残留ラインは遠かった。今季は昨季よりも試合数が少ない訳で、後半戦での勝点24はかなりハードルが高い。

ただし残留は絶対的勝点ではなく、相対的勝点で争うもの。現在17位の水戸との勝ち点差を考えれば、鹿児島と栃木はクッキリとその背中は見えている。水戸は、その上の集団まで視野に入る。

最下位群馬は、昨季大宮のポジションにも及ばず、現時点で残留圏の17位とは勝点9離されてた。ここから生き残るためには、後半戦は積極的に勝点3を狙う試合運びが求められる。

⇒Point:残留に必要な勝点は最低でも40か?

なお、スタジアム新設計画に絡んで、秋田と鹿児島には来季J2以上で戦えるライセンスが下りるかどうかシビアな問題が突きつけられており、予断を許さない状況だ。

⇒Point:どうなる?秋田と鹿児島のライセンス

■後半戦を左右する夏の移籍ウインドー

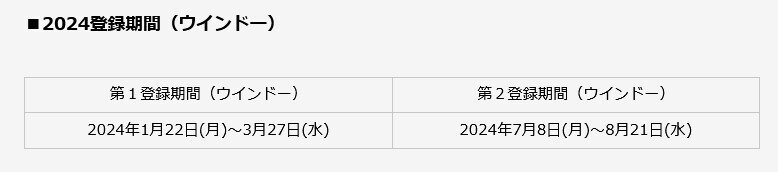

後半戦を予測する上で避けては通れないのが、「夏の移籍ウインドー(第2登録期間)」である。今季は7月8日~8月21日に設定されており、第23節を終えた翌月曜にウインドーが開くことになる。昨季は7月21日~8月18日だったので、オープンが半月以上早まり、クローズも遅くなっている。今季は期間中にパリオリンピックの開催もある。

昨季J2界を震撼させたのが、首位町田によるバスケスバイロン(東京V)の引き抜きだった。発表は移籍ウインドーに先立つ7月6日。このように、ウインドーが開く前から動きは活発化する。今季ならば6月後半には動きだすはずだ。

そのバスケスを奪われた東京Vがレンタルで連れてきたのが、中原輝。昨季後半戦、中原の活躍なくして東京Vの昇格は語れない。染野唯月も昨季夏のレンタル加入(再加入)だった。彼らのように「J1で出番が少ない選手」が起爆剤になるのは間違いない。

また、昨季後半戦で最多勝点を取った千葉躍進の原動力になったのは、J3今治にいたドゥドゥだった。J3にいる実力者や急成長中の若手のステップアップも夏移籍の醍醐味である。

一方で、昨季藤枝は主力としてブレイクしていた渡邉りょうと久保藤次郎をJ1クラブに引き抜かれ、後半戦苦しんだのは記憶に新しい。初のプレーオフ進出も視野に捉えていた群馬は、夏に長倉幹樹という武器を失った(→J1新潟)ことが最終盤の失速と無関係ではない。ステップアップ移籍は国内にとどまらず、岡山からオランダへ移籍した佐野航大などJ2→海外の例も珍しくなくなった。J2もグローバルマーケットの中にいる。

今季からJ1の降格枠も3になったため、J1中~下位チームは例年以上に積極的に戦力補強に動くことが予想される。当然、J2の主力クラスもターゲットになる。昨季藤枝や群馬の例をみるまでもなく、予算が少ないチームの主力は狙われやすく、好条件のオファーがあれば、引き止めるのは難しい。今季ならば、山口、いわき、秋田、藤枝、愛媛あたりだろうか。主力がJ1へ奪われてしまうことは、長期的にみればクラブとしてプラスになりうるが、短期的には今季の成績に直結するマイナスインパクトに他ならない。

ただし、去年よりも移籍ウインドーが長く開き、かつ7月後半に中断期間も設定されているため、奪われたあとのリカバリー(手当て)も行いやすい。バスケスを奪われた後に中原を取ってきた東京Vのように、「災い転じて福となす」準備を取れているか。ピッチ内以外でも、クラブの総合力が試されるのがリーグ後半戦である。

丹生賀 育太郎(にぶが・そだてたろう)

1979年和歌山県生まれ。気まぐれ文筆家。大学時代は朝ドラ社会学を専攻。座右の銘は「J2でしか見えぬものがある。J2でしか育たぬ者がいる」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?