評⑤『斬られの仙太』~わからないことからわかることを考えた

『斬られの仙太』@新国立劇場小劇場(初台)を観た(~4/25)。 ※以下ネタバレ含む駄文で長文。楽日前に書こうと焦り、まとまらない。

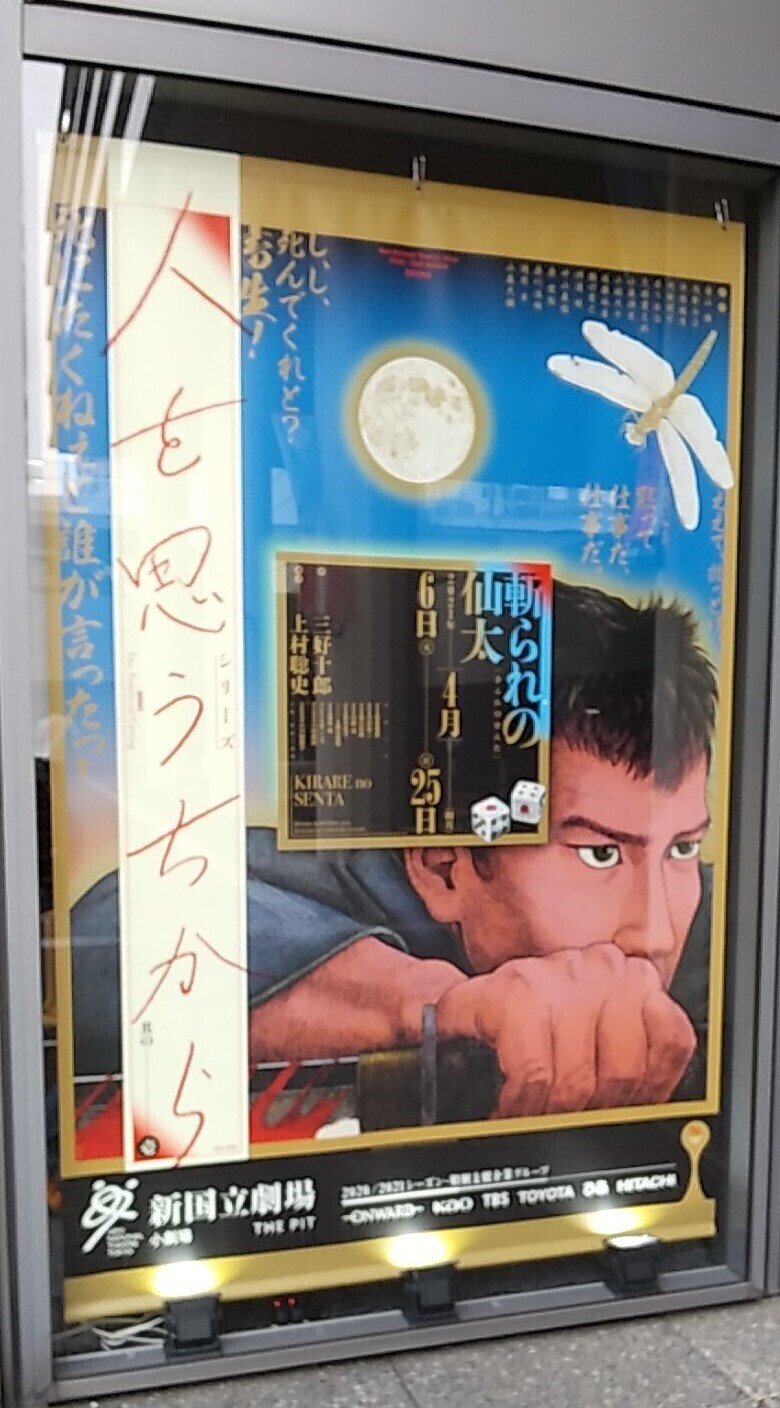

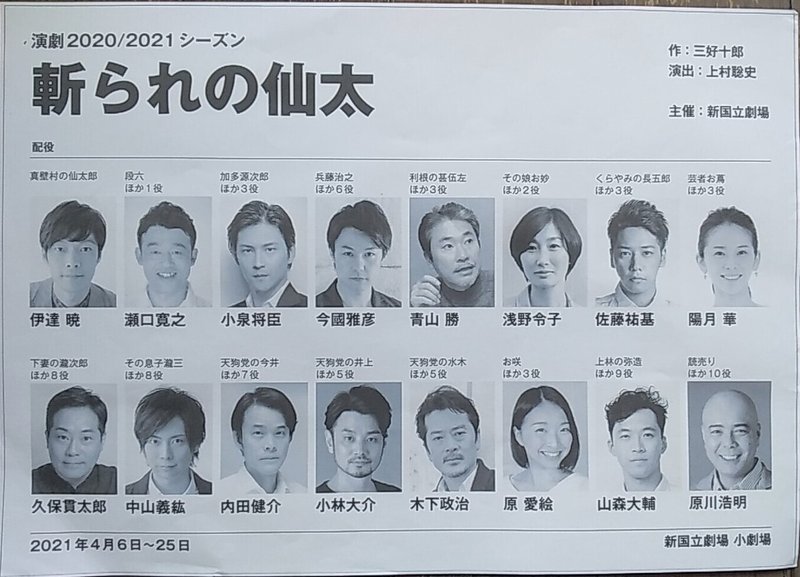

新国立劇場の演劇「人を思うちから」第一弾。作・三好十郎、演出・上村聡史。フルオーディションで選ばれた16人が登場人物総勢80名余を演じた。

A席7700円、B席3300円、Z席1650円。上演時間4時間20分(!)(70分、休憩20分、75分、休憩20分、75分)。

日経新聞のウェブによると、尊王攘夷(じょうい)派の武装集団「水戸天狗(てんぐ)党」を題材にした1934年の戯曲で、プロレタリア劇作家として出発した三好が転向問題について扱った、そうだ。観た後で知る。なはは。

いつも、事前にあまり情報を手に入れずに観る、これもそう。

「残念な部分」を突いた評を読んで興味

なぜこれを観たかというと、某紙の評が「残念だったのが、三好戯曲の魅力でもある討論劇の側面が弱かったこと」と、ちゃんと「残念な部分」を突いていたからだ。

あらすじを並べるだけとか、ほめるだけの「評」は“仲間同士の馴れ合い”のようで、最初からファンとして観に行くつもりの人には心地よいだろうが、そうでない人間には見苦しく、金を出す参考にならない。

もちろん、筋やいいところの「紹介」も大切だ、しかし、ほめるだけなら誰でもできる、筋の紹介も含めて自分もできる、相当な字数があれば。だから、その「残念な部分」を確認したくなった。。まあ、何のジャンルにせよ、限られた文字数で「批評」するのはそれなりの能力が必要だが。

また、これは新「国立」(=税金)でフルオーディション、少しきつめに言ってもどこかの力ある事務所みたいなところにその後にらまれることはなさそうだ(自分には無関係だが)。

と言いつつ、自分は三好十郎の名前を聞いたことはあるが、どんな作風か全く知らないので、「三好戯曲の魅力でもある討論劇」と言われてもよくわからないが(いい加減だ)、「芝居は、よくわからない人が観ても何かを得られてこそ金払う意味ある芝居」なので、いいのだ、素人なのだから、とりあえず、観る。

一応、新国立のHPで「おうちでバックステージツアー ~斬られの仙太 編~」を見て、「八百屋舞台」「開帳場」と呼ばれる傾斜のある舞台(奥手が高く手前が低い)であることは頭に入れていた。役者に負荷のかかってこそ出る台詞とか、ほっとくと転がり落ちる緊張感とかを狙ったそうだ。

Z券、八百屋舞台でやや見やすい?

で、手に入れたのは当日Z券1650円である。首が痛くなる席だ。

買ってから上演時間が4時間20分と知り、ぶっ飛ぶ。あちゃー、途中で寝ないだろうか。先ほどの「評」は「上演時間の制約もあったのだろう」と書いているのに、つまりもともとの原作が長いのだろうか。

客は男性が3~4割か、女性は先日隣の中劇場『モダンボーイズ』にいた乙女系でなく演劇を見に来た系。目立つ白髪の男性、三好十郎好きか。他は、演者の仲間とか多そう。残念ながらA席7700円の入りはあまりよくない。

始まる。Z席はバルコニー席で、舞台を正面に見る座席(A席)に対して直角に座り、顔だけ斜めに舞台に向け続けた状態で観劇するので(同じ状態のB席より舞台に近い分、角度的により辛く、見切れも大きい)、首や肩がきつくなる、安いからね。。

しかし、観始めて気づいた、八百屋舞台で傾斜があって奥がその分目に近いので、奥の方を覗き込もうとする作業がいつもよ軽減され、その分首もやや楽だったかもしれない(それでも帰宅しても首コリが続いているが)。

正直最初は眠かった、百姓が主人公らしい

新国立劇場にはオペラ、バレエ、演劇の研修所があり、演劇研修所(3年制)の修了公演だか途中公演だかを小劇場で観たことあり。その時も1回は確か開帳場、今回1650円で安いし、知る顔もいないし、修了公演を見る感覚で観始めた(すみません)。

で、公演のHPでやたら浅野令子という名前が目立ち、後で検索して気づいたが、その新国立劇場演劇研修所第1期生だった。ヒロイン役。つまり、研修所の卒業生がオーディションを経て新国立で演じる、新国立としては、アピールしたいところだろう。

新国立の研修所を出たからと言って売れるわけではない(売れればいいわけでないが、税金投入なんだろうし)、この辺の問題はまた別にある。

オーディションで選ばれた演者たちは、滑舌も身のこなしもいいと思う。年配者は味がある演技、でないと選ばれないね。

最初の70分は正直眠かった。筋も背景も全然知らないまま、展開される台詞劇、を知らない役者が演じている (以前、ここで観たやはりフルオーディションとうたった『かもめ』は天宮良が出ていた)。

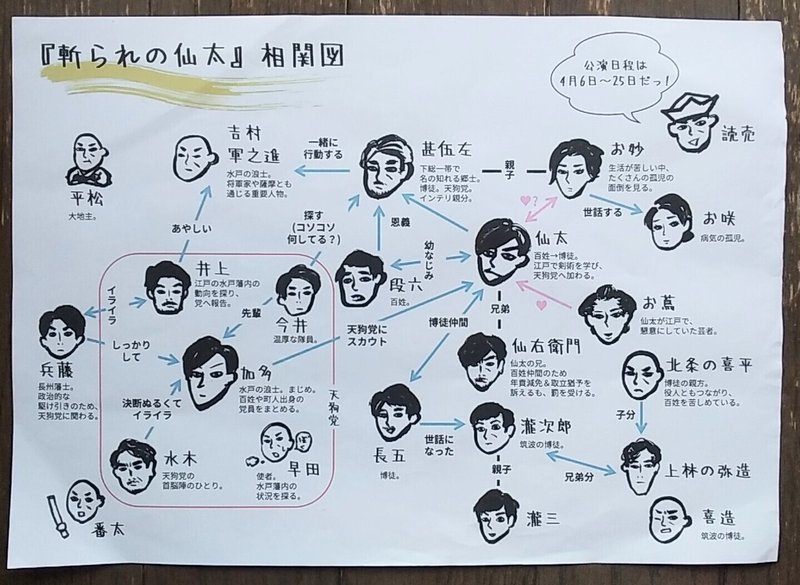

ほう、江戸時代か(何時代の話かも知らず)、どうやら幕末らしい。へー、方言が出るなあと思っていたら、水戸なんだ。どうやら、百姓が主人公らしいぞ。

台詞をとにかく聞いて理解しようと脳みそをフル回転していたら、だんだん疲労して、なんだかコトンと来そうだったんである。まあ、最初は説明のような場面が続くから仕方ないのかな。。

「〇〇先生」と叫ぶ「志士」だらけの幕末に疲れる

いや、自分がついていけないのは、幕末に詳しくないからだ、うろ覚えどころか、台詞の中で知らない名前が飛び交う、それを追って、脳みその中で「これは何だっけ」とやるから疲れるのだ。長州と会津が仲悪いのは知ってるが、途中から薩摩がうんぬんになり、えーっと坂本龍馬は土佐だし、勝海舟は、あーめんど。

この時代には「〇〇先生」「〇〇先生」とやたら声を張り上げる「志士」とやらが、大量に出てくる。それが、自分の疲れの原因だ、と気づく。今はNHK大河ドラマ「青天を衝け」が幕末舞台なので、そういや、水戸のご老公とか、藤田東湖とか、一橋さま、とか、切れ切れに脳みそのシナプスが反応するが。チェーホフの「かもめ」の方がよほどわかるぞ。

それ、全部わからないと芝居を観てはいけないのか? どこかで歴史好き、うんちく好きの空笑。芝居鑑賞なのに、自らの知識の少なさ・教養の低さに恐縮しなければいけないのか?

大河で織豊時代が好かれるのは、この幕末の面倒くささより、信長・秀吉・家康のラインがわかりやすいからに他ならないと思っている。さて。

わからない「同士」を舞台上に発見……それは主役!

脳みそが疲れたので、理解することをあきらめる。

「〇〇様」「〇〇先生」が脳みその表面を触って過ぎていく。任せる。

……お、同じようにしている人間を発見。なんと舞台の上にいる。主役の仙太だ、百姓だ。

仙太は、義理とか人情がらみで、「天下の大義」が何とも知らないまま、というか、興味もないまま、水戸天狗党に入らされ、人を斬らされ、斬られる。その仙太の脳みその上を「〇〇先生!」が虚しく通り過ぎていくのを感じた。これだ。これが、この芝居の主題だ(自分にとって)。

その、幕末のよくわけわからんのはわからないままに、百姓はわかった(百姓でもないのに)。大義に利用されていく一介の百姓。わかった。

その辺から、芝居が頭の中に入り出した。

天狗党・加多の苦悩をもっと知りたかった

入り出したと思う頭で最後まで観る。

殺陣のシーンで、斬られた人間がごろごろ落ちてくるのは、階段落としみたいで、傾斜舞台が生きている。斜めの人間配置もわかるわかる。

ふむ、なるほど、ここをもっと知りたいと思う部分をカットしたなと感じるところがあり、「物足りない」のが、自分なりにわかる。

準主役と思われる水戸天狗党の加多。仙太を引き入れ、仙太を裏切る。この加多のねじれて苦しむ心情をもっと知りたいと思った。というか、これ、「大義」という宗教的な世界の中で、百姓の仙太に恋した水戸天狗党の加多の物語ではないか(私見)。

自分なら男たちの物語にする

であれば、だ。申し訳ないが、ヒロインのお妙や孤児のお咲、芸者のお蔦(色っぽくてうまかったと思うが)ら、この「男の時代の、付け足しのような女たち」(すみません、『花燃ゆ』で“おにぎり配り”の井上真央を思い出した)をばっさりカットして、男だけのドラマにし、「後日談」はナレーションにして、その分の時間を、加多の苦悩を中心にした水戸天狗党の中のやりとりに費やす。これが、自分の演出プランだ(素人のくせに)。

でも、フルオーディションもしたし、国立じゃあ、ジェンダーの関係もあって、そんなこと、できないかな。

とりあえず、三好十郎の本を図書館で予約した。読むのだろうか。では。

※追加 後日談は自分にはちょっと合わなかったが、「自分で考える」「本当のことを自分の目で見たい、殺されることがあるかも」という台詞は、ベタだが、気に入った。男も女も関係ない、自分の選択で生き死にするのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?