”パターン認識”がもたらす安心感 作品の解釈は自分だけのもの?

「あ、これ知ってる」というのが安心感を生み出す大事な要素の一つです。昭和生まれの自分世代でしたら、「水戸黄門」や「寅さん」に代表されるような、定番の流れをもったドラマが安心して楽しめる感じと言えば、イメージいただけるでしょうか。今時なら半沢直樹?

私たちは、過去に経験したようなパターンを見つけると、先の展開が「わかる」気がしてきます。「予想通り」になると思い込むわけですが、意外にこれが曲者(くせもの)だったりします。

次の文字を読んでみてください。

え? 簡単すぎますか? それでは次はどうでしょう?

はい。そうですね。

でも、それぞれの真ん中にある文字をに注目いただくと

同じ文字(数字)であることがわかります。でも、最初の時に「A、13、C」と読む人はいませんし、次を「12、B、14」と読む人はいません。

パターン認識とはこういうことで、私たちは慣れ親しんだ(と思う)状況になると、他の可能性を一切考慮することなく、これまで通りの認知をしてしまいます。こうに違いないと無意識に思い込んでしまうわけですね。これはある意味自然なことです。大量の情報を常にリアルタイムで処理し続けるには、人の脳には限界があるので、このパターン認識を使って負荷を減らしているというのが、脳科学の定説だそうです。必死に考えなくてもオートパイロット的に環境に対応できる…。これがパターン認識、すなわち「わかっている」という安心感ですね。

アート作品を眺めていると、何かしらのパターンをみつけて、急に親近感がわくことがあります。 曲線の繰り返しによって、「あ、これは波をあらわしているのだな」とか、二つの丸が並んでいるの見て「これは眼の象徴だな」とか…。こうした「形」に限らず、「色」や「構図」、「テーマ」などで、何かしらパターンらしきものを見つけることで、作品との距離がぐっと縮まります。

でも、そのパターンは実はあなただけのものかもしれません。「そんなの常識だよね~」と思っていたところ、お隣の人は同じ作品を見ていて全く違うこと(≒パターン)をイメージしたりするのです。

ぜひ、次回の機会には作品の前で「あなたはどう思った?」と聞いてみてください。きっと、あなたの常識と異なるコメントが聞けることでしょう。

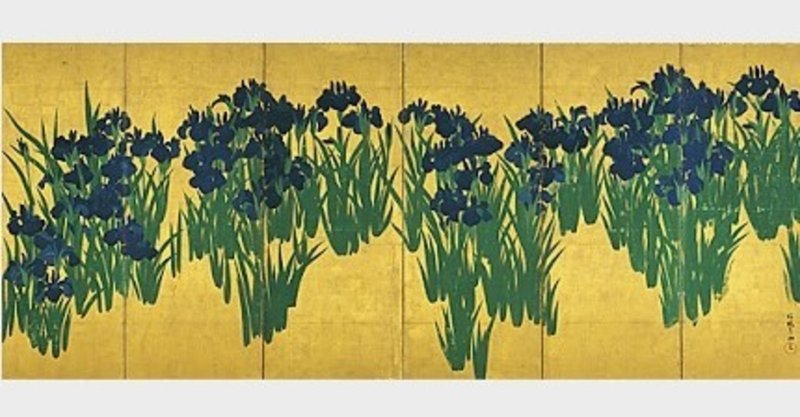

*見出しの画像は 《燕子花図屏風》 尾形光琳

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?