詳報:ジョージア映画祭2024

コロナ禍を経て復活するジョージア映画祭の詳細が明らかになった。今年の映画祭はAからHまでの8つのプログラムから成る。

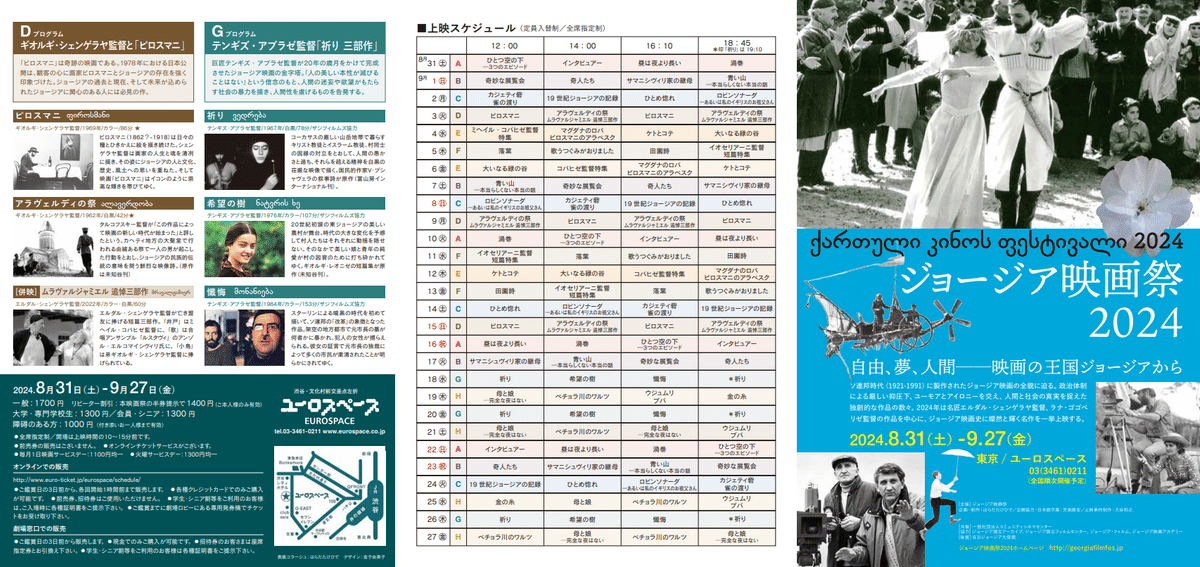

東京渋谷のユーロスペースで2024年8月31日(土)から9月27日(金)までの4週間にわたって開催される。

料金は一般1700円(リピーター割引:半券提示で1400円)、大学・専門学校生1300円、会員・シニア1300円、障碍のある方1000円。全席指定席。観賞日の3日前よりオンライン販売あり。

A:ラナ・ゴゴベリゼ監督特集 ジョージアの伝説的女性監督である。現在95歳。戦後ジョージアの映画を担ってきた一人で、今も旺盛に製作を続けている。ゴゴベリゼ監督は1985年秋に来日し、ソビエトのノーボスチ通信の取材に答えて次のように語っていた「私の映画の主人公はみな、ジョージアの女性たちです。今世紀初頭の人や同時代の人だったりします」(はらだたけひで著「グルジア映画への旅」未知谷)。

〇「ひとつ空の下ー3つのエピソード」(1961) ラナの長編第一作。3話から成るオムニバス。赤軍侵攻下で避難する貴婦人の愛。

〇「インタビュアー」(1976) ジョージア初のフェミニズム映画と言われる。女性新聞記者の家庭における葛藤などを通して現代を浮き彫りに。

〇「昼は夜より長い」(1983) 20世紀初頭の東ジョージア、秘境トゥシェティの山奥の村が主な舞台。旅芸人が狂言回しとなり、主人公エヴァの波乱の人生がジョージアの歴史とともに綴られる。

〇「渦巻」(1986) 80年代の首都トビリシで異なる人生を歩んでいた何人もの運命が交錯し複雑に絡み合ってジョージアに生きる人々の心模様、歓びや哀しみを描く名作。

B:エルダル・シェンゲラヤ監督特集

ジョージア映画界の最長老。彼の寓意豊かな作品は国民から圧倒的な支持を得てきた。現在91歳。極上のユーモアとペーソス。2018年には21年ぶりに描く人生賛歌映画『葡萄畑に帰ろう』を発表して話題となった。

〇「奇妙な展覧会」(1968) 特有のユーモアとペーソスが開花した作。ジョージアの古都クタイシで、一人の彫刻家が受け継いだ大理石で傑作を夢見るが、激動する時代に翻弄されてゆく。

〇「奇人たち」(1973) ジョージア庶民にこよなく愛される作品。無一文の青年が、憲兵隊が横暴をふるう奇妙な町で、牢獄に入れられた老発明家とともに空飛ぶ機械を完成させようとするーー。

〇「サマニシヴィリ家の継母」(1977) 19世紀末の緑豊かな田園が舞台。貴族だが今は貧しい父が突然再婚を決意する。家族のために身を粉にして働く息子は父の遺産が減ることが問題だった。

〇「青い山ー本当らしくない本当の話」(1983) カンヌ国際映画祭で歴史的名作20に選ばれた。役人社会の現実を笑いと風刺で描いたエルダルの代表作。ソ連邦崩壊を予見した作品。

C:よみがえる歴史的名作

〇「カジェティ砦」(1936) この国の黄金時代に詩人からタマル女王に捧げられた叙事詩。そのクライマックスを描く。

〇(併映)「雀の渡り」(1980) 胸ポケットに雀を飼う奇妙な男と有名歌手を名乗る男が満員列車の三等車両に乗り合わせ衝突に発展してゆく。

〇「19世紀ジョージアの記録」(1978) 深い森を舞台に謎めいた陰謀が描かれる。

〇「ひとめ惚れ」(1975) 熱烈なサッカーファンのアゼルバイジャン人の少年が2歳年上のジョージア人の娘に恋をする。

〇「ロビンソナーダ」(1988) 時代は赤軍に侵攻される1921年頃。ジョージアの山村でイギリス人電信技士が村の娘と恋に落ちる。

D:ギオルギ・シェンゲラヤ監督と「ピロスマニ」

名匠ギオルギ・シェンゲラヤ監督。国民的画家ニコ・ピロスマニの人生を描いた作品でも知られる。1978年の日本公開は、観客の心にピロスマニとジョージアの存在を強く印象付けた。ジョージアの過去と現在、そして未来が込められたジョージアに関心のある人には必見の映画。ピロスマニの激しくも叶わぬ恋を歌った「百万本のバラ」という作品が加藤登紀子さんの歌唱で知られている。

〇「ピロスマニ」(1969)

〇「アラヴェルディの祭」(1962) 監督は「この作品によって映像の新しい時代が始まった」と評したという。カヘティ地方の大聖堂で行われる由緒ある祭りで一人の男が起こした行動をとおし、ジョージアの民族的伝統を問う鮮烈な映像群。

〇(併映)「ムラヴァルジェミエル追悼三部作」(2022) 亡き盟友に捧げる短編3部作。「井戸」「歌」「小鳥」。

E:ジョージア映画祭アンコール

〇ミヘイル・コビバゼ監督特集

〇「マグダナのロバ」

〇(併映)「ピロスマニのアラベスク」

〇「ケトとコテ」

〇「大いなる緑の谷」

F:オタール・イオセリアーニ監督特集(追悼上映)

ソ連時代は上映を禁じられ、79年にフランスに移住。82年からテレビ作品を手がけた。2023年12月に亡くなった。

ソ連時代にジョージアで製作された作品はすべて上映禁止にされた。しかし、その反骨精神、ユーモアとアイロニー、哲学的思索と詩的感性は永遠だ。追悼上映。はらださんの著書によると、同監督の作品は「世界中の映画ファンから愛されています。穏やかなテンポで、詩と散文が入り混じったような作風が特徴で、思索的、哲学的な不思議な味わい」だという。「それは作品に描かれた日常が、徹底して練られて作られたものだからです」。

〇「落葉」(1958) 葡萄とワインのジョージア人との深い関係。自らの矜持を示した長編第一作。ワイン工場に就職した青年が、品質よりも増産に走る工場に懐疑を抱いて行動を起こす姿をユーモアを交えて描く。

〇「歌うつぐみがおりました」(1970) オーケストラの一員である青年は時間を惜しむように、演奏中も抜け出してはデートや宴会など、生きる歓びを求めている。監督の現代社会への冷静な観察とともに人間への愛が感じられる。

〇「田園詩」(1976) クラシックの演奏家グループが西ジョージアの田舎で夏の休暇を過ごす。都会人と農民。異なる世界で暮らす両者の交流。大きなドラマが起こるわけでないが妙なるドラマがいくつも誕生してゆく。

〇「イオセリアーニ短編特集」 「珍しい花の歌」(1959)、「四月」(1962)、「ジョージアの青い歌」(1968)などイオセリア―ニの初期の傑作短編を一挙上映。

G:テンギズ・アブラゼ監督「祈り 三部作」

ジョージア映画不朽の名作。巨匠テンギズ・アブラゼ監督が 20 年以上もの歳月をかけて完成させた「祈り 三部作」。この三部作は「人間と社会が永遠に抱える不条理、野蛮な本性や社会がもたらす暴力を異なる視点で描いて、人間性を妨げるものを告発しています」(はらだたけひで)。

「そして各作品は倫理的志向、叡知への希求、叙事詩性において至高の領域に達しています」。

〇「祈り」(1967) コーカサスの厳しい山岳地帯で暮らすキリスト教徒とイスラム教徒。村同士の因縁の対立を通して、人間の愚かさと過ち、それらを超える精神を白黒の荘厳な映像で描く。

〇「希望の樹」(1976)20世紀初頭の東ジョージアの美しい農村が舞台。時代の大きな変化を予感して村人たちはそれぞれに動揺を隠せない。そのなかで、美しい娘と青年の恋愛が村の因習のために打ち砕かれてゆく。

〇「懺悔」(1984) スターリンによる暗黒の時代を初めて描いて、ソ連邦の「改革」の象徴となった作品。

H:母と娘──「ヌツァとラナ」

〇「母と娘ー完全な夜はない」

〇「ウジュムリ」

〇(併映)「ブバ」

〇「ベチョラ川のワルツ」

〇「金の糸」

ラナ・ゴゴベリゼ監督の母親ヌツァはジョージア初の女性監督だった。しかし、弾圧を受けて長いこと抑留されるという厳しい人生を歩んだ。

「金の糸」はジョージア映画の代名詞ともいえる傑作。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?