個性炸裂! 設計事務所の自社オフィス/日本設計

今回のオンサイト座談会は「株式会社日本設計」を訪問しました。

「建築家の自宅」は、建築家の思考や経験が凝縮した作品として注目が集まりますが、それと同様に、日本を代表する総合設計事務所がデザインした新オフィスには注目すべき点が多々あります。

現在、動画編集を進めているので、是非そちらをご覧いただきたいのですが、特に印象的だった点を整理します。

堅実なオフィスづくりが個性を生む

テナントオフィスは画一的になりがちですが、この新オフィスは個性が際だっています。しかし、エキセントリックなところはみられず、オフィスづくりは極めて堅実に進められています。

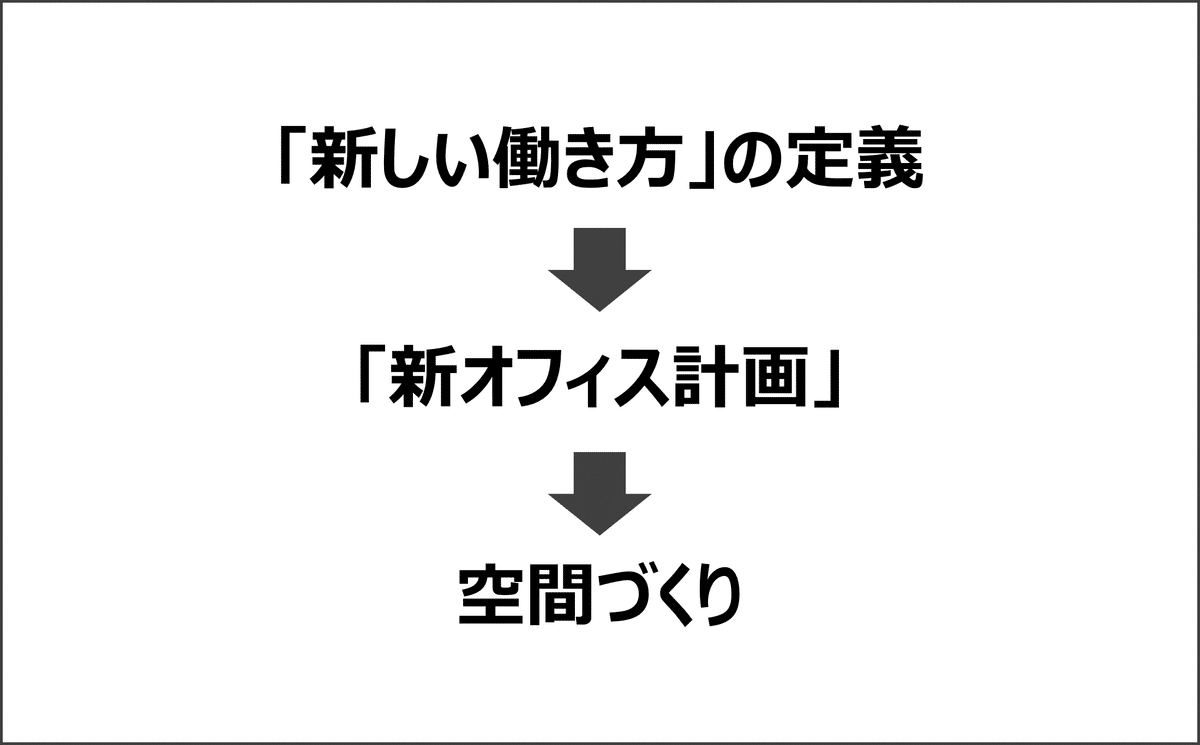

日本設計では、最初に「新しい働き方」を定義しています。そもそもオフィスを巡る状況はコロナ禍で一変、センターオフィスは集まる目的から見直しが迫られていますが、日本設計でも自社の働き方を再定義しています。

次に、「新しい働き方」を実践する拠点としてオフィスを位置づけ、「新オフィス計画」を策定しています。そして、そこから具体的な「空間づくり」へと落とし込んでいきます。

設計事務所は、空間や環境を操る「空間づくり」のプロフェッショナルなので、新オフィスの個性は、巧みな「空間づくり」から来ていると考えがちですが、むしろ個性はその上流から生まれています。

新しい働き方と プロジェクトベース

「新しい働き方」は、「働く時間・場所の自由な選択」と「リアルとバーチャルで繋がりを生むこと」の2軸で定義されていますが、そこに登場してくるのが「チーム」です。

そこには「新しい働き方」によってチームワークを加速させていくことが意図されており、このチームワークが他社と異なる日本設計の特徴です。

そして「チーム」という組織単位は、「オフィス計画」に至ると「TDW(Team-Driven Workplace)」というワークプレイスのコンセプトを生み出します。

日本設計の組織には少人数、部門、全社、プロジェクトといった4種類のチームがあり、TDWはそれぞれのチームワークをドライブするために最適なワークスペースを用意するという考え方です。チームにある場所を占有してもらい、チームワーキングに合わせてレイアウト変更が簡単にできるようにしています。

似たような概念に「ABW(Activity Based Working)」があります。ABWとは働く相手・時間・場所をワーカー自ら選択するオランダ発の働き方のことで、ワークスペースの新しいあり方でもあります。仕事内容を高集中、コーワーク、知識共有など10程度に分類し、それぞれの仕事を最適化させる空間を用意します。

TDWは、ABWのように人数や作業内容に対して一対一の什器や空間を作るのではなく、多様な環境やカスタマイズできる状況を用意し、チームが最適な環境を選択したり、チーム自身が環境自体を最適化しようという試みです。また、ABWは、個人の成果が重視される傾向にある欧米の就労環境を背景に発達した概念であり、チームを重視するという考え方は、技術者集団として産声を上げた日本設計創立のDNAを継承した発想でもあります。

都市に中に身を置きながら都市を創る

「オフィス計画」では、新オフィスを「出会い」「創る」「学び」の場と位置づけます。

新オフィスは、虎ノ門ヒルズ森タワーの34・35階にあります。この立地には、「都市に中に身を置きながら都市を創る」ことが意図されています。

日本設計は、超高層建築のパイオニアであり、新オフィスから自ら設計した多くの建築作品を見下ろすことができます。刻々と変化する都市に身を置き、創造的な行為が生み出す大きな循環を感じながらデザインするのは贅沢なことです。

出会いの場/創る場/学びの場

この建物はセンターコア方式なので、360°首都圏の眺望が広がっています。新オフィス計画では、この全方位開けた2フロアを、“みち”を軸とした一筆書きの連続空間としています。

そのため、内階段を南と北に設け、ワーカーがオフィスを自由に周回できるようにしています。∞(無限大)に伸びる”みち”の路傍には様々な空間が配され、沢山の「出会い」が生まれます。

南北2つある内階段の上下4つの空間は、新オフィスを象徴する空間です。

「みんなの広場」は出会いの場。そして「think++Museum(ミュージアム)」「think++Library(ライブラリー)」「think++Lab(ラボ)」は、「創る」場であり「学ぶ」場です。ちなみに「think++」とは、日本設計の企業理念です。

その中でも「ラボ(Lab)」は、設計事務所特有のもので、新しい技術やアイデアについて「試行と実践」を繰り返すラボ空間になっています。

例えば、「みんなの広場」にある内階段では、オフィス施工時に鉄骨階段を人が歩くことによる振動実験が行われました。

また、「think++Lab」の一画には「エネルギー・スポット」があります。これは、空調システムをオブジェ化したもので、周囲にはフリースペースが設けられています。

放射空調と対流空調の質の違いを学ぶ、エネルギーマネージメントにおける「足るを知る」といった狙いが込められているとのことですが、「エネルギー・スポット」の名の通り、新オフィスにおける一種のギミックとして、特別な熱量を発しています。

人の個性×環境の個性

「空間づくり」で、特筆すべきは「環境の個性」という考え方です。

オフィスの南側は日当たりが良く、西側は西日がまぶしいといった自然条件は多くの人に共有されています。

それに加えて、新オフィスでは360°の眺望から得られる場所性が考慮されています。新オフィスの眼下には六本木、霞ヶ関、新宿、大手町、日本橋、汐留など個性的なエリアが各方面に拡がり、その眺望からオフィス内にも新たな環境が生まれるというものです。南西側の六本木方面にはパステルカラーのカーテンで環境が演出されています。

このような幅広い考え方で環境を捉え、「パッシブな環境の個性」と位置づけます。これに環境コントロールによる「アクティブな環境の個性」を掛け合わせることで、環境選択性の高いオフィスを実現しようとしています。

オフィスプレートの日照時間分布の調査結果をもとに、35階の南東角には、植物の生育しやすさに配慮して植栽を集約配置した「バイオフィリック・エリア」が配置されています。

環境DX

その他にも、新オフィスには、様々な仕掛けがあります。

その一つが「環境DX」です。「環境DX」とは、デジタルデータやシミュレーションによって「人の個性」と「環境の個性」を融合させる新たな環境マネジメントシステムです。

建物データに加え、WHEREの位置情報をはじめとした独自に収集した環境データと、利用者のデマンドデータを収集し、AI等を使って最適環境を提供するものです。

オフィスがデジタルツインとなり、オフィスでもデジタルデータの活用が課題になっていますが、これまで見てきたような空間配置のシミュレーションモデルとは違った形で、設備環境のマッチングシステムの試みが進められています。

これらについては、是非、現在編集中のオンサイト座談会の動画をご覧いただければと思います。

(丸田一如)

備考)記事トップの写真は日本設計から提供されたものです。