組織運営の技術

組織運営の技術-計画

コロナ禍がかつての日常生活を変えて2年になり、感染拡大は6回を数えます。変異を続けるウィルスに対して十分な知見が得られないままに、その都度初めての対応をしなければならない状況があります。対応が十分ではない分野もあります。

しかし、基本的な対策が変わることはありませんし、求められる対応策が全くの的外れになるということはありません。にもかかわらず、病床の不足や検査キットの不足、資機材の不足はいまだに解決を見ません。なおかつ、医療や介護関係者の不足、保健所員の不足は危機的状況にあります。

なぜこのような状況が2年以上も続くのでしょうか。見通しが甘く目先の事象に日々追われているからとしか言いようがありません。想定に基づく計画の仮定設定の範囲が十分ではないままに計画が立てられていたからではないでしょうか。

仮定の設定は通常3パターンで行います。たとえば、プランAは最も起きる可能性の高い仮定条件の設定のもとでの計画です。そのうえで、3か月後や半年後か1年後に想定できる姿を目標とします。目標達成のためにどのようにすればいいのかを検討して戦略を立てます。戦略を立てたら個々の作業で取りうる戦術を決めていきます。一つずつ組み立てた計画がいわゆるベストシナリオ(プランA)です。

プランBはプランAがずれてきた時を想定し、ずれがいい方向にずれた時の計画(プランB1)と悪い方向にずれてきたときの計画(プランB2)を立てておきます。ずれをどのように修正すればよいのか必要な作業を想定し手順を決めて、作業ごとに採用する戦術を検討します。

プランCは想定外のことが起きることを想定した計画ですからワーストシナリオです。想定外の事態をも仮定して計画を立てておくことで、最悪の事態は避けることができます。少なくとも、想定外の事象が発生したので当事者に責任はない、といった趣旨の責任逃れ発言は避けることができます。

計画を「ものさし」として日々の状況変化をモニターすれば、最小の誤差で現状把握ができて将来が見通せます。また、将来見通しに対してプランを微調整(戦術の検討)していくことも可能になります。

具体的にどのように計画をするかというと、作業を図示することから始めます。作業は四角い枠内に一つずつ書き出します。次に、作業ごとの関係を線で結ぶと計画の流れがわかります。

すべての作業ごとの関係は次の4種類で分けられます。

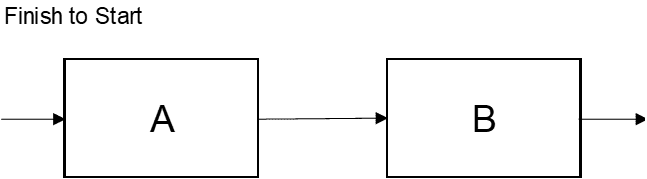

1 Aの作業が完了してからBの作業を始められる場合です。作業Aと作業Bは流れ作業の関係にあり、BはAが完了しないと始められません。

2 CとDの作業を同時に並行して進める場合です。作業Cと作業Dは並行作業でお互いが別々に作業を進める関係です。

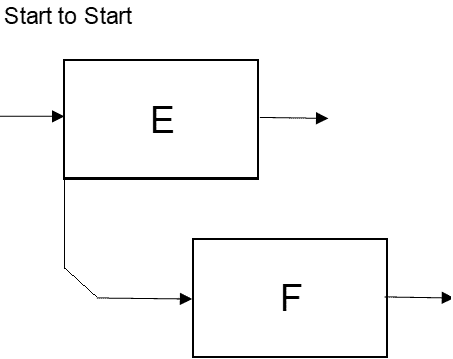

3 Eの作業を始めたのちにFの作業が始められる場合です。作業Fは作業Eの開始後に順次作業が開始できる関係です。

4 Gの作業はHの作業が完了するまでに完了しなければならない場合です。作業Gと作業Hは順次に完了する関係です。

以上4パターンのロジックフローで、すべての業務における作業関係を表現することができます。この4パターンのロジックフローで作業関係をつないでいけば、業務全体のロジックを表現することができます。いわゆるネットワークの完成です。ロジックフローを一つずつ確認して確定すれば、作業手順が決まります。作業手順が決まれば、どの作業に余裕があってどの作業がネックになるかがわかります。

計画の実施では作業完了時に作業内容を確認しインスペクション用紙に作業完了状況を記録して、次の作業へ引き渡すことが重要になります。作業完了時のインスペクションフォーム(作業完了状況確認記録)を残すことが、個々の作業品質を保証することになります。各作業の品質を保証することで業務全体の品質が保証されたことになります。結果として、組織運営が信頼に足るということになりますから、組織としての品質が保証された(Quality Assurance)ことなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?