日本囲碁規約解説講座!対局の進行

対局の構成

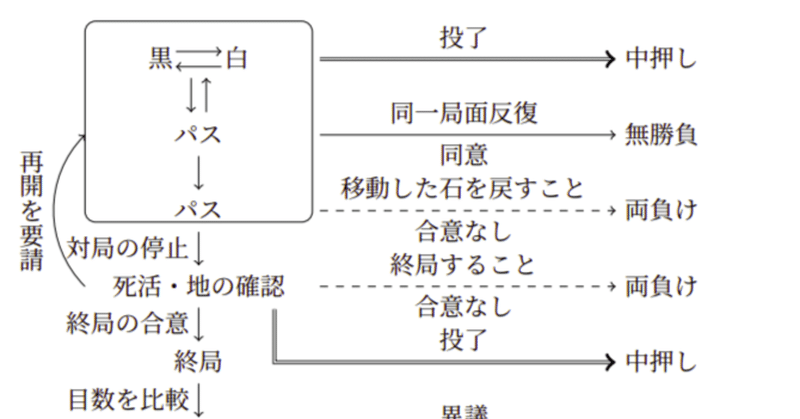

まず初めに日本囲碁規約の条文から読み取れる対局の構成を図示した。

主に第一条(対局)、第二条(着手)、第九条(終局)、第十条(勝敗の決定)、第十一条(投了)、第十二条(無勝負)、第十三条(両負け)の内容である。

この図を見てわかるように囲碁の対局は対局者が権利を行使したり合意したり合意が決裂することによって進んでいく。また合意についての判断も権利といえる。

対局者の権利

前提として対局や勝敗にまつわる権利は対局者の専権事項だ。

助言を与えたり強制したり促したりしてはいけない。

どれだけ不合理でも不自然でも権利を尊重するべきである。

また、すべての大会参加者とスタッフはあらゆる場面で対局者の権利を侵さないように細心の注意をするべきだ。

権利を侵さないようにするためにも権利について理解する必要がある。

権利早見表

対局者が行使できる権利早見表を用意した。

では権利についてみていこう。

投了

対局の途中いつでも行使でき行使した者の相手が「中押勝」になり行使した者が負ける。

着手orパス

これは手番で行使できる権利であり対局する両者が交互に行使していくことで基本的に対局が進行していく。

パス(着手放棄)は着手ではないが第九条(終局)を見るに着手と同様に行使すると手番が変わる。

着手、パスともに権利だがこれらは裏表の関係にありる。そのためどちらかを行使するのが義務のような側面も持つ。

移動した石を戻して続行に合意、合意できない

石がずれたら(対局中に盤上の石が移動し、かつ対局が進行した場合)に判断する内容である。

「移動した石を元の着点に戻して続行するに合意する。」または「移動した石を元の着点に戻して続行するに合意しない。」のどちらかになる。

合意には両者の意思が必要なので片方が合意できないなら両負けになる。

また、元の着点にすでに石が存在、または存在できない石になる(自殺手となる点)場合は両者の意思にかかわらず合意できずに両負けとなる。

ありがちな間違った対応として石がずれたタイミングまで巻き戻して対局を再開するなどがある。石がずれたことやそれに気づかないことは双方に責があるという考えから巻き戻しなどをせず双方にとって厳しい裁定となっている。

無勝負に同意

同一局面反復の状態なら無勝負に同意できる。無勝負にすることで勝敗をつけずに対局を終えられる。

ほかの合意と違いたとえ片方が同意しなくても対局が続行するだけなので両負けにはならない。

主に三コウや長生などに用いる。

対局の再開を要請

対局停止後に行使できる権利である。

行使すると相手側先着で交互着手に戻る。

主に地と死活の確認をするときに手残りを見つけたり確認の結果に満足できない時に行使する権利である。

終局の合意

対局停止後に地と死活の確認に合意して勝敗の決定に移行することを指す。

特筆すべきは終局の合意以降は対局の再開を要請ができない点である。

終局の合意をしない

対局停止後に終局の合意ができない場合がある。

その場合は両負けになる。

主に対局の再開を要請や終局の合意ができない場合に発生する。

互いに重大な手残りに気づき自分先着でないと負けてしまう状況で相手に「あなたが対局の再開を要請をしないと終局の合意できない。」と迫っている状況だ。

また、「あなたが対局の再開を要請をしないと終局の合意できない。」という交渉を規約上認めているともとれる。

勝敗を確認

終局の合意の後の勝敗に関して確認することを指す。

特筆すべきはここで両者が確認した後にはこの勝敗は変えることができない点である。これは第十四条(反則負け)よりも優先度が高い。

異議を唱える

終局の合意の後の勝敗に関して異議を唱えることができる。

これを行うと直ちに双方は対局の再現等により、勝敗を再確認しなければならない。

この対局の再現とは一般に棋譜を並べなおすことが考えられる。

しかし、対局の再現等とあるので棋譜を取っていればその確認でよいと思われる。なんにせよ勝敗の再確認ができることが重要である。

問題の解決について

以上の図や表などから権利はタイミングと密接に結びついている。

スタッフが対局者と問題の解決などでコミュニケーションをとる際に権利を尊重するためには対局が今はどのタイミングかにも注意することが必要だ。

具体例

case1

地作り中に石の活き死にの解釈が一致せずにトラブルになりました。

スタッフのあなたは解決しなければいけませんどうしますか?

この場合は石に対して最終的な活き死にの判断をスタッフがするべきである。

なぜなら、もうすでに終局に合意しあり図の矢印を見ればわかるように対局者自身が地や死活の判断をできるタイミングに戻る方法が ないからである。

また、再開の要請をすることができないことにも注意したい。

case2

対局停止後の地と死活の確認で石の活き死にの解釈が一致せずにトラブルになりました。

スタッフのあなたは解決しなければいけませんどうしますか?

この場合はもしこの図が終局図になった場合の仮定の話として暫定的な活き死にの判断をスタッフが対局者に伝えるべきである。

対局の再開を要請をすることで交互着手に戻る可能性があるからだ。

これは個人的な意見だがこの場合は仮定の話とするもののあえて対局者に対局の再開を要請をするかどうかは聞かないほうが良いと考える。

なぜなら、すべてのスタッフや参加者は大会に関するルールを熟読把握したうえで参加しているものと一般にみなされる。よって、ここでスタッフから対局の再開を要請の話題を出すこと自体が助言や権利の侵害に当たる可能性があるからだ。

またよくある間違った対応として対局の再開を要請することを促し実践解決を求めるなどある。これは言語道断である。前回の日本ルールの特徴で話したように日本ルールは「実践解決では誰かが損をすることがある。」ので対局者の権利を著しく侵害している。このようのことを促す審判はぜひとも事前に中国ルールを採用するとアナウンスしていただきたいものである。

タイミングの把握

二つの具体例からタイミングが違うだけで似たようなケースでも対応が異なる場合があるのが理解できたと思う。

「何が起こったか?」よりも

「いつ、何が起こったか?」を把握することが大事である。

タイミングを把握することによって権利や対局の進行を意識できるようになりより規約に沿った問題解決が可能になる。

問題の予防

発声をが伴うとタイミングのすれ違いがなくなりトラブル防止になります。また、トラブルになっても対局する者がタイミングを自覚してるので問題解決にも役立ちます。

「石の生き死にのすれ違いも減って最高!」

まとめ

発声が伴うコミュニケーションを促そう!

次回第三回「勝敗の決定」 今、冒険は進化する

図制作 三星聯

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?