女王卑弥呼の本家と分家!

Ⅰ)松峡宮(まつおぐう)とは何か?!

今回は、福岡・筑前町にある松峡宮(まつおぐう)から始まる。”卑弥呼を巡って”いてたどり着いた神社だが、福岡県神社誌によれば末社は左右摂社が2つあると言う。片方ははっきりと「田神社」とあり、ここにも、タノカンサーが祀ってある。ということは、もうひとつが天照大神を祀る大神宮と言うことだろう。来る途中の大鳥居の横の公民館には、高木神と道祖神(山幸)の石祠があり、丘に祀る神社の入口には、道祖神と摂社の若宮神社の石祠がある。高木の神に「国譲り」したとは言え、卑弥呼を祀る神社が、小郡・筑前町・朝倉に多いのはまだなにか理由があるのではと思っていた。

(※表題写真は、トンカラリンでの卑弥呼の舞)

話を短くすれば、「卑弥呼・大幡主系」神社で終わるつもりだったのだが、「牛慈 金刺宮御宇服降為夜須評督(※評督:郡の長官)」、その子「長堤 評督 居筑紫国夜須評松峡野」という記述を見つけた。

(※「大化の改新」の時に「郡」が成立したとされるが、その前は「評」である。その長官だったことになる。)

松峡宮大鳥居

鳥居前の公民館敷地内の石祠

本殿

大神宮(天照大神)と田神社(大幡主)

本殿の瓦の神紋は消してあるが下の木造には松野宋家の家紋「左三巴」がちゃんと打ってある。

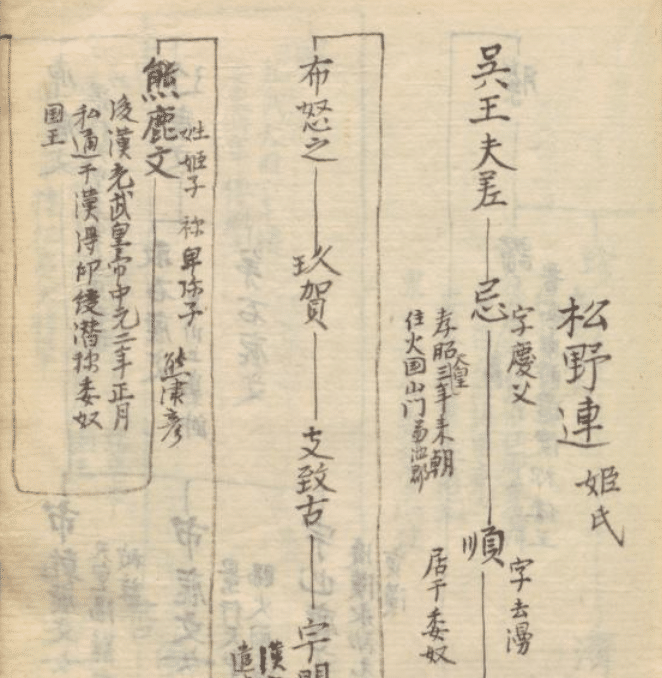

これこそ”悪名高い”「松野連系図」に記載されている『松峡野』にある松峡宮である。この系図は熊本県菊池の松野家に伝わる。その始まりは呉王夫差で、熊襲の名を伝え、倭の五王に連なる系図だ。取石鹿文と弟鹿文、取石鹿文(川上梟帥)卑弥呼姫氏、卑弥呼鹿文(卑弥呼との説)、難升米、倭王の使者・伊声者などのそうそうたる人物が出てくることでも有名で、「松野連系図」については、既に論議が平安時代から鎌倉時代にかけて行われている。

一体なにが 問題なのかと言うと、系図に呉王・夫差の子、忌は「火の国山門」(菊池)にいて、その末裔が「夜須評松峡野にやって来た」と書いてあるからである。一説では、姫(忌?)氏は、夜須では「松野」姓を名乗ったという。確かに松延とか姫野さんとか知り合いにおられる。ちなみに松野宋家の家紋は左三巴の他、五三桐、上の字、扇に月(佐竹氏より拝領した家紋)「姫氏は『記紀』ではそれぞれ「木」 「紀」と書かれている。」また、松峡宮の神紋はコンクリートのような物で何故か消されているが、時がたったからか下の木造神紋は「左三巴」がちゃんと打ってあるのである。これはどういうことだろうか?もう少し先を続けよう。

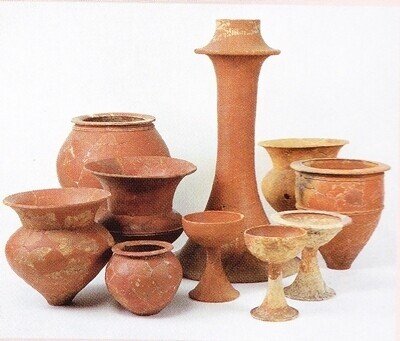

Ⅱ)不思議なる赤い土器たち

免田式土器と丹塗磨研土器の出会うところ

これは免田式土器の移動予想図(狗奴国浪漫より)に主な糸島型丹塗磨研土器を書き加えた図である。この2つの土器は前々から私にとっては謎であった。ところがこの2つはある場所で繋がるのである。資料もいつの間にか溜まっていた。そこで今回試論を立ててみたと言う訳である。

さて土器の移動と系図を俯瞰すると「姫氏一族」は、土器と伴に「北上」していると思われるが、糸島型丹塗磨研土器(中期後半)は、装飾古墳と同様に逆に南下する。いわば里帰りしているのである。菊池の古墳館で装飾古墳について尋ねたとき(文様は)「南下している」と聞いたときは北上しているとばかり思っていたので驚いたことを思い出す。「北部九州で盛行した丹塗りテクニックが新たに出現した免田式土器(弥生後期)に援用された結果ともとれる」(狗奴国浪漫より)としている。しかし、一番驚いたのは『丹塗りの免田式土器』の存在である(熊本・宮地遺跡群:図参照)。この奇しくも”山門”で出会った両土器の関係は強い関係があるとしか思えない。少なくとも系図が言う姫氏一族の「山門-糸島」移動、つまりは「本家-分家」を推定したい。委奴(いと)、胎土国大野、夜須等の「移動先」はきちんと記載されており、繋がりが見えてくる。

主な免田式土器の分布

「赤い土器の例」

井原塚廻遺跡(糸島) 弥生中期後半~後期

筑前町栗田(弥生時代の中期)

筑紫野市 貝元 (かいもと) 遺跡 弥生時代中期

福岡市城ノ原出土 弥生時代中期

スダレ遺跡(飯塚) 一部が丹塗り->子持ち壺

弥生時代前期の集落として住居や貯蔵穴が築かれ、中期初頭頃から中期中頃

対馬原の辻遺跡の丹塗り土器 弥生時代中期

丹塗免田式土器 弥生時代後期前葉(南区城南町 下益城城南中学校付近)

柚比本村遺跡(鳥栖)弥生時代中期後半

筑前町 七板遺跡

Ⅲ)四面宮の謎

そうすると一族の移動を前提とすれば、以前から謎だった、古事記に記述されている四面宮の謎の答えが見えてくる。

「筑紫島には身一つにして四つの顔(国)があり、筑紫国を白日別(大幡主:筑紫神社)、豊国(豊前、豊後)は豊日別(豊玉彦:高住神社)、肥国(肥前、肥後)は建日向日豊久士比泥別(たけひむかひ とよくじひねわけ)、熊曽国(肥後南部から日向、大隈、薩摩)は建日別といいました。」(『古事記』)ここでは、わざわざ国では無く「四つの顔」と言っているのである。これは、普通に考えると同族ではないかと推定できる。(※四神を祀る四面宮がある。)つまりここでも、あさぎり町・免田-菊池(山鹿)-春日-糸島の交流又は移動を想起させる。(※四面宮は五柱を祀り速日別を加える。大山咋と雨宮媛の子)

現在、四面宮は雲仙(別名日本山)に集中しており27社ほどが確認されており、長崎県神社庁が「四面宮ものがたり」(パンフレット)を発行してその由来・歴史を紹介している。

パンフレットは、行基が701(大宝元)年に開山したとされる雲仙は霊山としてあがめられ、比叡山や高野山と並んで「天下の三山」と称されたことを紹介。文武天皇が四面宮を雲仙に造営するよう行基に命じ、九州総守護の神社として、また地元の氏神として、人々から「お四面さん」と呼ばれるようになったことなどを伝えている。(長崎新聞)

建日別とは誰だろう

四面宮は、糸口になりそうなのでもう少し分かって来たことを書いておきます。中々分かりそうで分からないのが「建日別」です。彼の出自が分かってくると「移動」の流れが系図との関係ではっきりしてきます。実は四面宮の神々に日向(宮崎)が出てきません。おそらくは「肥国」の「建日向日豊久士比泥別」は長いので「建日」で区切られるのではとの説があったり、元々は一緒で後に別れたのではないかとの説もあります。ここはまだよく分かりません。

しかし、なぜ気づかなかったのかと思うくらい明確なことがあります。それは四神は「同族」ということです。

古代の氏姓の呼称については、氏姓制度( 5世紀末〜646年大化の改新 )が知られていますが、皇室は氏姓を持ちません。「別(和気)」について、大田氏(参考)によると「皇族の称号であったが皇族の地方官の名ともなったので、姓とは言えぬが後世は姓らしく取り扱われている」「開化皇子建豊波豆羅和気王など景行帝は26人、武尊には4人、仲哀帝には2人、応神帝には1人、別と称せられる皇子がある。」と述べている。そうすると四面宮に登場する四神は、いわば『地方皇族』と言うことになる。もちろん「建日別」も「皇族」でなければなりません。

次節で系図が登場しますが、中田憲信編の『諸系譜』第六冊所収の「長公系譜」(国会デジタル)について

『同系図では、建日別命は長国造(阿波南部)・長我孫や都佐国造(土佐)の遠祖であり、事代主神の孫に位置づけられる。その父を天八現津彦命(一云、観松比古)とするが、又名の観松比古命は、「国造本紀」の長国造及び意岐国造の条には観松彦色止命と見えており、阿波国名方郡の式内社、御間都比古神社。名東郡佐那河内村下モノミ石に鎮座)の祭神でもある。』

というのがあり伝承系図が知られています。これ自体を修正するのは慎重を要し憚かられるのですが、どうもしっくりこないのです。これで行くと天八現津彦命は事代主の子になります。御間都比古神社(徳島県佐那河内村)の説明で、創祀年代は不詳。御祭神は社名通り御間都比古色止命で、第5代孝昭天皇のこととされており、孝昭天皇の和風諡号は、『日本書紀』では「観松彦香殖稲天皇」、『古事記』では「御真津日子訶恵志泥命」と言うものがあり、孝昭天皇とは海幸=忍穂耳ですから、その子と言えば「建南方」です。そうすると彼が建日別である可能性が高くなります。

このあたりを整理するためには次ぎの「系図」をみると分かりやすいでしょう。大域的な神々の「領域」からも大体見当がつきます。系図は従来の系図に「*三輪叢書」による修正版を掲載しています。文献資料は重要で世代転倒等もありますが、詳細な部分も含まれており注意を必要とするところでしょう。

中田憲信と鈴木真年と系図学について

この二人は、ともに明治の人で大審院の判事になった中田憲信 天保六(1835)年~明治四十三(1910)方や鈴木真年は 天保2年(1831)明治27年(1894年)江戸神田鎌倉河岸で出生。系譜研究家・国学者、宮内省・司法省・文部省・陸軍省の研究者である。「系図のねつぞうって簡単に言うけどそんな偽系図を作ったら、たちどころに分かってしまう。(略)ありとあらゆる事象を系図の上で整合的にでっち上げるというのは、絶対に無理なんですから」(中田)又、宝賀氏は「真年は、系図学を大成することにきちんと定めて働いている人間です」とも述べている。二人は、収集した資料を融通しあったと言う。はずかしながら、似たような調査をしているにも関わらず、この二人の大家を知るまでは「系図学」の存在をしりませんでした。神社民俗学も「偽系図」であれば、フィールドにおいて、ほぼ破綻し使い物にならないことはよく分かっていました。古代のブロックチェーンとも言うべき繋がりがあるので、不用意な修正や誤りはたちどころに分かってしまうのです。ただ切れている部分があるので修復は難しいところもありますが。

Ⅳ)卑弥呼の本家と分家?!

ではこの免田式土器を使っていた一族とは誰だろうか?面土国とは、後漢書(5世紀に書かれた中国史書)にある「107年には倭国王帥升(または倭面土國王帥升)が生口を後漢へ献じた」と言う面土國王帥升がいた国である。ここにきて面土國は、免田ではないかという研究が出てきた。「旧球磨郡免田村は慶長年間まで『面田村』」だという。天子神社は、十数社、大王神社も六社ほどが確認されている。あさぎり町の奥まった北部には「市房山」があり、市「房」夫差王を祀る山ではとも言われる。夫差とは最後の呉王である。因みに、帥升は卑弥呼の父とされる。

<呉が滅亡する前夜逃亡する船団があった>

呉志の天紀四(208年)年の条には「萄舟皆小、今得二万兵、乗大船戦、自足撃之」という進言に基づき攻撃の用意を整えたところ、何と「明日当発、其夜衆悉逃走」兵士たちは聞に紛れて攻撃の前夜に、ほぼ全員がどこかへ「逃走」してしまったというのである。

行き先は不明であるが、逃走した船団の一部が沖縄本島に至った可能性は

高そうである。太平御覧七八二巻四夷部東夷の条に引く「外国記」には「周詳汎海落狩興、上多狩、有三千絵家、云是徐福童男之後、風俗似呉人」とある。(異称日本伝注釈:蓮沼2006 神戸大 人文)

夫差が自害した時、一部の皇子や取り巻き人らは船に飛び乗って逃げ、黒

潮に乗って列島に到着(『通鑑前編』)

「松野連系図の一部」

途中省略 一部(国会デジタルより)

※注釈は、鈴木真年 天保2年(1831)江戸神田鎌倉河岸で出生。

Ⅴ)朝倉・松尾神社の元宮が山鹿にあった!

ところで「松野連系図」が言う「火の国山門」は、何処なんでしょうか。既に研究があり、「肥後國菊池郡山門郷」説の菊池市の迫間川流域で、菊池市神来付近と言われています。神来屋敷付近には、神来支石墓がある。ここでは余り有力な資料や伝承は得られませんでした。

そして、『和名類聚抄』の中には、次のような地名が記されていて肥後国菊池郡山門(やまと)郷があります。

肥後国菊池郡(和名類聚抄)

・城野郷 木野(鹿本郡菊鹿町)

・水島郷 旧砦村(七城町)

・辛家郷 加恵(七城町)

・夜開(關)郷 夜開(七城町)

・子○(養)郷 五海(七城町)

・山門郷 迫間(はざま)川流域

・上甘郷 蟹穴(七城町)

・曰理郷 亘(菊池市)

・柏原郷 旧河原村(菊池市)

たまたま、『和名類聚抄』をじっと眺めていて城野をみつけ、もしやと思って調べると文字通り山鹿市に「城(姫)野」(城野郷は現在は木野)があり、鞠智城跡の北西部に城野・松尾神社がありました。もちろん、「大幡主=熊津彦」も祀られています。「姫」(き)は卑弥呼の姫氏です。

松尾神社・祭神:大山咋神 境内社:若宮神社、阿蘇神社、事代主神社、八柱神社(大幡主、高木神他)・十二神社、猿田彦大神(山鹿市菊鹿町木野)

ところが、ここから別の神社の縁が繋がります。この神社を元宮とする神社があるのです。実は朝倉市にある松尾神社(朝倉市古賀203)無格社です。筑前風土記に面白いことが書いてあると言うのです。

祭神は大山咋(阿蘇国造)、摂社:田神社(大幡主)、荒波神社(おそらく荒穂神社。大山咋は大幡主の曾孫)

「筑前風土記に載する処、古賀村御社原に松尾神社の社有り、元和の頃肥後国貴野村松尾大明神を勧請し、貴(木)野大明神と号す」。

こんなことってあるんですねえ。これは、「松野連系図」の信憑性がいっきに高まる元宮伝承と言えるでしょう。

そうすると「松野連系図」の「夜須の松峡宮(まつおぐう)」の記述と確かに繋がってくるのです。意外な展開が待っていたと言うことです。この3社はおそらく「同体」でしょう。

また筑紫野市にも、松尾神社が数社見うけられ、姫氏又は大幡主の政治性を示唆する丹塗り土器も発掘されているのでこれらの神社も又同じなのかも知れません。ここまで見てくると、もしかすると”丹塗り土器”とは『卑弥呼ブランドの政治的土器』(*予想)ではないかとさえ思われてきます。系図は、長きにわたり様々な議論をされ批判もされて来たようですが意外と正しい古代の歴史と伝承を伝えているのかもしれません。

城野・松尾神社 山鹿市菊鹿町木野

松尾宮 朝倉市古賀

松尾宮・摂社 田神社の大幡主

肥後菊池郡城北村 松尾神社からの勧請とある。

城北村 → 菊鹿村にかわる。 熊本県山鹿市菊鹿町松尾 に元宮がある。

楠の大木があったのでここに建てられたという!歴史を感じる!

最後に面白い伝承を記載しておきます。写真は永岡八幡(筑紫野市石崎)の境内神社として北の丘陵にあった松尾宮です。それを合祀しています。永岡八幡 は、玉依姫命 【境内】 須賀神社(須佐之男神、猿田毘古大神)、大神宮(天照皇大神)、小彦名神社・愛嶽神社・鹿島神社 祇園神・猿田彦大神を祀っています。

松尾宮は大山咋ですが、社伝で「木殿(きのどん)山の上にあり。」(100m北に小高い丘陵がある。)としていて、「寄進、木山口などの地名もみえ..」とあるのです。両社の祭神からして大幡主系は間違いないでしょう。しかも大山咋は大幡主の曾孫です。

木殿とは姫(き)の殿ではないでしょうか?!

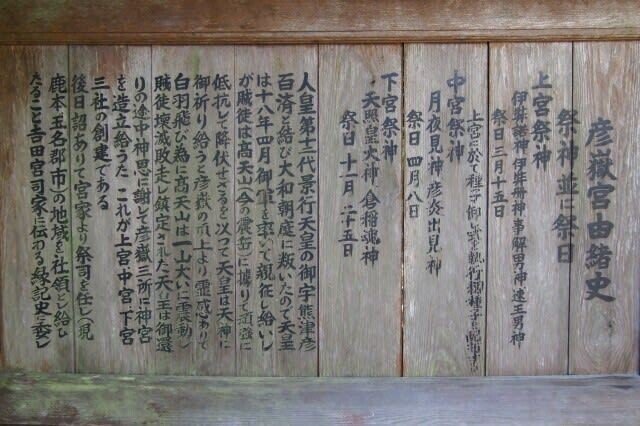

Ⅵ)熊津彦の伝承

ところで偶然、熊津彦らしい伝承を見つけました。きっかけは、韓国TVドラマ 「帝王の娘・スべクヒャン」である。百済の王に会いに行く”偽姫”が、「熊津城(宮)」に行く場面がある。ただドラマはずっと後の時代である。

松野連系図にも第一系図に「己婁伊加也」がでてくるが、これと同一人物ではと見られる名が、百済王の系図にでてくる。

百済歴代王

歴代王名前・読み 在位(年数) 日本の時代

1.温祚王(オンジョワン)おんそおう B.C.18-28(46)

2.多婁王(タルワン)たるおう 28-77(50) 宇閇?

3.己婁王(キルワン)きるおう 77-128(52) 己婁伊加也

4.蓋婁王(ケルワン)がいるおう 128-166(39)

5.肖古王(チョゴワン)しょうこおう 166-214(49)

6.仇首王(クスワン)きゅうしゅおう 214-234(21)

7.沙伴王(サバンワン)さはんおう 234-234

8.古爾王(コイワン)こにおう 234-286(53) ヒミコ宗女イヨ?

さらに、熊津城を調べると、百済の首都が「熊津」であり、久麻那利(こむなり、熊津を指す)百済語では固麻那羅(こまなる)とある。(wiki)たしかに地名と城は存在したようだ。

百済・熊津

公山城(熊津)

そして問題の伝承が、山鹿市・彦嶽宮下宮に伝わっているのである。「熊津彦、百済と結び大和朝廷に叛いた」とある。(説明文中)高天山から敗走し「弟熊」は誅されたと系図にある。やはり百済と深い関係があったものと思われる。おそらく”熊津彦”とは、『熊津』に居たと言う意味なのかもしれない。

山鹿市・彦嶽宮下宮

因みに、日負鶴は豊玉彦の神紋と言われる!

Ⅶ)弥五郎どん伝説(追記)

おそらく弥五郎どんは、鹿児島・宮崎では盛大なお祭りがあるので知らない人はいないのだろう。彼には複数説があるが「山幸・彦火々出見・石体権現権現」とみて間違いない。山幸の幼名が弥五郎、老年に彌彦(イヤヒコ)と呼ばれた。

<國分地方の傳説>

「その後、天皇の廿七年八月、熊襲が再び反したので、十月、日本武尊をして之を討たしめ給うた、此の時の熊襲の魅帥は取石鹿文、一名を川上梟帥と云ふものであつた。尊は十二月、熊襲國に到り、賊酋を平げ給うたのであるが、地理的記載がない爲に、どの邊での出來事か判明しない。

國分地方の傳説に據れば、景行天皇の御代、大人の隼人なるもの容貌夜又の如く、隼人城と上井城とに據つて皇命に随はず、仍て天皇親征し給ひて御子日本武尊を副将とし、遂に拍子橋にて討取ると云ひ、その賊酋を大人彌五郎殿(ヤゴロトン)と傳へて居る。」(※鹿兒島縣史 第一巻/第二編 國造時代)

<隼人の乱>

初代大隅国司を殺害されたのを憤り、大伴旅人を将軍として南九州の部族を鎮圧したのが、養老4(720)年の「隼人の乱」である。隼人族の最後の首長こそ「弥五郎どん」であった。この乱には八幡神を押し立て、宇佐の僧・法蓮も鎮定に従ったという。(『続日本紀』)

弥五郎どん(山幸)

諏訪神社・南方の多さに驚く!国分で最後の戦いがあった!

お祭りには、「弥五郎どんの後には真榊をささげた神子、猿田彦、荷駄を引きながらの馬方、みこし、稚児」が続く。

「弥五郎どんが起きっど~!」と起こされる。又三兄弟等とも言われ

長男は都城市山之口町にある的野神社の弥五郎どん

二男は曽於市大隅町岩川 岩川八幡神

三男は日南市飫肥にある田ノ上八幡神社の弥五郎どん

だと言う。

「景行記」のほうが、年齢も山幸との年齢差は60才くらいなので現実味があるが、流石に大伴旅人とは差がありすぎるのでこちらは、伝世された象徴的名称だろう。

初代大隅国守を討ったハヤトの軍は 7つの城に立てこもり、ソオノ(曽於乃)石城 とヒメノ(比売乃)城はなかなか落ちなかった と記している。

「八幡宇佐宮 御託宣集」

ヒメノ城は、姫木城(旧国分市 の姫 ひ め ぎ 城)に、ソノ城は隼人城(旧国分市の城山) に比定されている。(姫が出てくる。)

ここで面白いのは、景行や大伴軍は曾(国分、瓊々杵の降臨地)までは攻め入っているが、本拠地・阿多までは侵入していない。阿多は吾田で皇族と繋がる地域でもある。

山幸は鹿児島神宮の元宮「石体神社」の祭神である。因みに「石体権現」は、宇佐の元宮、佐賀小城、そして小城の山越えの糸島・大田神社に祀られている。「海幸・山幸」は幾つかのバリエーションで伝わるが、海幸が破れて宮崎の潮嶽神社に「磐船に乗ってたどり着いた」という伝承がある。その後阿蘇家の祖となり弟にまかせて「筑後国を鎮護」(阿蘇神社伝)する。ここから彼のサクセスストーリーがはじまるのだが、そこは省略するとして、景行につながるが、「海幸・山幸」のいわば意趣返しと言えなくも無い。 大伴旅人の祖は、天忍日とされるが忍穂耳=海幸の子(母は栲幡千千姫)である。宇佐津彦(垂仁)に繋がるので適任とされたのであるろう。大隅は建南方の乱、隼人の乱、維新と時の政権と争いが絶えない。卑弥呼の息子・山幸=弥五郎どん(矢具神社・矢黒神社)は”まつろわぬ民”として続く薩摩の象徴であり西郷どんへと繋がるアイデンティティなのかもしれません!いろいろ調べるが記載がなく地元でもしられていないようである!「クマソ復権」がんばって貰いたいものである。(未定稿)

Ⅷ)筑紫磐井と阿部と岩戸山古墳(追記2)

途中の八女・磐井を残しています。高良山が分からないととても難解なのですが、一応推定論考を残しておきましょう。書記に(百済本記引用として)「筑紫火君は筑紫の君の子、火中君の弟で、後に火君が葛子」とされ、鳥栖・朝日山には、「磐井が火君と通婚して葛子が生まれた」という伝承がある。また、磐井には四人の子があり火中君(嫡子、磐井と共に死去、風土記では別説)、筑紫火君(磐井と火王朝一族との庶子)北磐津(新北物部を率いて物部麁鹿火(饒速日命14世孫)を支援:鞍手)が知られています。

福岡県神社誌(昭19)には「宮地嶽大明神阿部相丞、勝村大明神藤高麿、勝頼大明神助麿」とされ阿部姓を名乗っています。宮司伝によれば「阿部とは、阿曇の部という意味」だと言います。磐井の子、葛子には谷殿という妻がいて宮地嶽の姫君です。二人の間には勝村、勝頼という双子がいます。因みに宮地嶽の四代前までの宮司家は阿部家です。(現在は櫛田神社の宮司)同神社誌概論には「阿倍磐井」との記載があります。磐井は徹底して消息を消された様ですが意外にも阿部磐井の姓は復元出来ます。又、孝元紀に「大彦命は阿倍臣・膳臣・阿閉臣・狭狭城山君・筑紫国造・越国造・伊賀臣、凡そ七族の始祖なり。」(紀)とあり、鞍手・熱田神社は「磐井は孝元天皇の長子である 大彦命の血を引く筑紫国造とされ 鞍橋君は葛子の弟である。」(宮司金川家伝)と伝えtています。又先代旧事では大彦命の五世孫、田道命が初代筑紫国造とする。

大彦は大珍(=宇豆は山下・母方から)彦とも呼ばれたと言うので松野系図に出てくる倭五王の「珍」だと思われます。こうして「松野連」とも一応繋がることになります。

今まで中々磐井の出自が繋がりませんでしたが、これらから高良玉垂命(開化)の兄・大彦命であることが分かります。父孝元は高良山下宮(幸神社=孝元)に玉垂命とともに祀られていますし、大川・風浪宮にには、孝元・玉垂親子を、大善寺・玉垂宮には開化(藤大臣)、力武・竈門には山下影姫を祀ります。

又、大木・三島神社には大彦孫の屋主田心命の後裔、道君首名も祀られています。高良山南麓の宗崎・印鑰神社には武内宿禰を祀っています。確かに久留米~八女のこうした状況から見ても、権力闘争や皇位継承の争いがあったとしても大彦の勢力があったことは十分納得できます。(系図参照)

大彦は四道将軍として「大彦命を以て北陸に遣わす。武淳河別を東海に遣わす。吉備津彦(孝霊の子)を西道に遣わす 。丹波道主命を丹波に遣わす。」(記)とあるように各地を転戦しています。彼を祀る総社が三重・伊賀国一ノ宮で伊賀国阿拜郡にあり『敢国神社』(旧国幣中社)と言います。確かに「阿部」ですね。(あえはあべの原音:敢国社伝)

因みに朝鮮通信使も迎えた新宮・相島の古名は阿閇島である。

更に阿部について重要なことがある。有名な国王「姓は阿毎、字は多利思北孤、号は阿輩雞彌」のことです。この号を意味のある正しい読みをした人がいます。(以降論文...)(補論あり、山家・日田関連)

高良山下宮 開花天皇・幸神社(右殿)=孝元の親子を祀る

さてここで驚くべきことが「書記」にあります。系図が面白いことを示唆していますね。要約すると…

〈武内宿禰暗殺未遂事件〉

武内宿禰の弟(*弟ではなく叔父)、甘美内宿禰は兄を廃しようとして、天皇に讒言し告げ口をする。「『武内宿禰は常に天下を望む情有り。今聞く、筑紫に在りて密かに謀りて、独り筑紫を裂き、三韓を招き己に朝したがわしめ、遂に将に天下を有す』。というなり」これを聞いた天皇は怒り刺客を遣い武内宿禰を殺そうとする。武内はこれを知り大いに悲しみ筑紫を避け、南海廻りで紀州に逃げた(応神九年398年)

越国に到着すると不思議な少女が現れ、歌を歌って「崇神天皇の危機」を知らせました。それを聞いた大毘古命は都に引き返し、崇神天皇に危機を知らせました。(記)

二つを合わせると、崇神の外戚の大彦と武内は三つどもえの“権力闘争”の

様相が垣間見えてきますね。結局、開化(玉垂命)の妃・神功(喪船を仕立て帰っている。)も武内も筑紫を去っている。因みに、和歌山市松原に「武内が生まれた」という伝承を持つ武内神社があります。なんとも兄弟の歴史の皮肉を感じさせます。

Ⅸ)卑弥呼一族の出自

卑弥呼の父と言われる帥升は、姫氏の流れと言われる。姫氏は中国で一番長く続いた「周」の国姓といわれ、呉は司馬遷の『史記』によれば、周の初代文王(昌)の兄の太伯と仲雍が、父が昌に家督を継がせようと考えていること知って、野心のないことを示すために「文身断髪」して江南の地に逃れた。それが呉の始まりという。新興国呉の王が夫差である。姫姓は、周-呉-卑弥呼と引き継がれ日本に持ち込まれたことになる。以下がその頃の年表である。因みに周の初頭に製鉄技術が伝わっている。

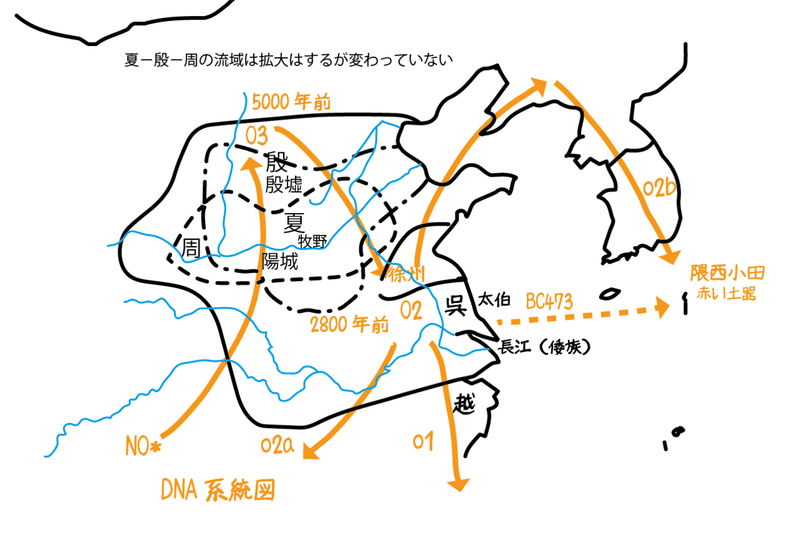

この渡来を示す面白い考古学資料がある。

近年、遺伝子分析技術の発達によって、筑紫地方(『日本書紀』の「国生み」)と、呉人は極めて関係が深いということが明らかになってきた。1999年3月18日、東京国立博物館で江南人骨日中共同調査団(山口敏団長)によって「江蘇省の墓から出土した六十体(二十八体が新石器時代、十七体が春秋戦国時代、十五体が前漢時代)の頭や太ももの骨、 歯を調査。特に、歯からDNAを抽出して調査し、福岡山口両県で出土した渡来系弥生人と縄文人の人骨と比較した結果、春秋時代人と前漢時代人は弥生人と酷似していた。DNA分析では、江蘇省徐州近郊の梁王城遺跡(春秋時代末)の人骨の歯から抽出したミトコンドリアDNAの持つ塩基配列の一部が、福岡県太宰府(*筑紫野)の隈西小田遺跡の人骨のDNAと一致したと発表された。 (南京博物院によって発掘)

※渡来系弥生人そっくりの江南人骨 頭骨の計測=中橋孝博・九州大学教授

隈西小田遺跡周辺

隈西小田遺跡(筑紫野市光が丘)といえば、既出の〝卑弥呼〟の「赤い土器」が出土する筑前町栗田遺跡や七板遺跡とは目と鼻の先である。森浩一氏は南越(光州)と平原・春日の鏡の「多数埋納と枚数」の共通性、「三角縁神獣鏡の直前の姿の物」が会稽(三国時代呉の中心)にあることを指摘している (*)又この北部の現在の上海西の「姑蘇区」に呉の都があった。ところがこの地名が山鹿にある(和名抄)と言う。鳥栖・小郡の二つの姫古曽神社は、創建は物部阿遅古連との説もあり大崎は磐船宮ともされるのだが呉の「姫姑蘇」(ひめこそ)ではないかと言う。(**)そのまんまである。(図)

又近くに倭の五王を思わせる『倭五玉神社』(私設)があり『松野屋敷』の情報がある。

上図は、遺伝子移動の系統図であるが、松野連系図や呉人渡来の伝承と見事なまでに一致している。これらのことからしてもおそらくは松野連系図は大筋では、信憑性があるのではないでしょうか!

宇佐神宮の呉橋

古代より、宇佐宮には天皇即位や国家異変などに際し、天皇の意志を伝える勅使が派遣されました。宮道を進んだ勅使は、駅館川沿いの宇佐駅から宇佐宮へと参向したため、この道は勅使道と呼ばれました。江戸時代、宇佐宮の神官は松隈で勅使を出迎えました。

呉との関係から言えば、 呉の工人が架けたとの説明書きがある橋の方が重要でしょう。誰でも渡れるわけではなく

宇佐には呉橋(くれはし)があり ます。それともう一つ 、薦神社にも呉橋があり ます。この呉橋は応神天皇は渡ることは出来ないのです。本当の天皇ではないので渡っ てはならない。渡っ てよいのは、正当皇統、九州王朝及びその勅使だけなんです。(百)

さてこうして、筑前町から始まった「系図」を見ながらの古代史散歩も、様々な事象の整合性を確認しながらとなると並大抵ではないと実感出来るのでは無いでしょうか。

こうしてみると『姫氏一族』の大いなる旅は、呉|面土国|山鹿・山門|糸島|筑前町・松峡野¦畿内へと続きますが、文字通り九州を縦断するものとなりました。古代史研究の醍醐味は、一定の誤謬はあるものの思わぬ発見や「新たな知見」があることです。

それではこれで筆を置くことと致します。

<参考文献リスト 省略>

<<この文章は論文の一部となる可能性があるので、そのつど修正致します>>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?