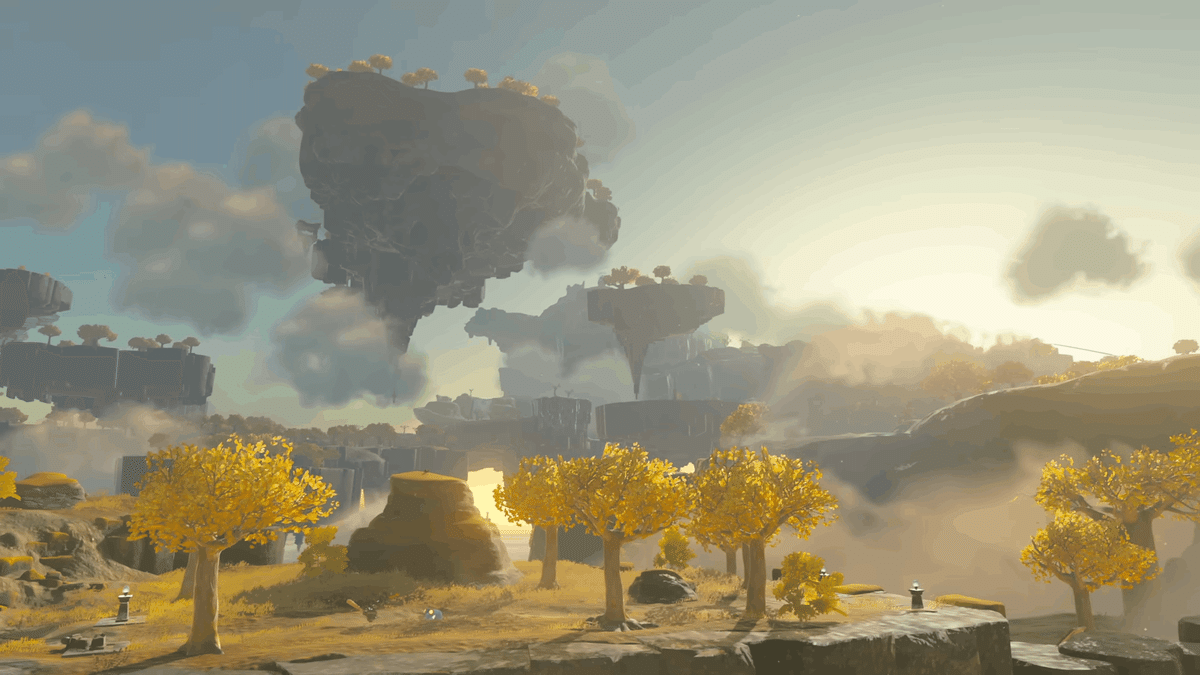

ティアーズオブザキングダム、メインシナリオ攻略後の感想記事(ネタバレ注意)

ゲーム「ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム」のネタバレありで感想をまとめてる記事です。ネタバレ厳禁の方はブラウザバックを。

この記事を書いてる時点で筆者は、

トゥルーエンド確認済み

マップのすべてを解放済み

祠の謎解きすべてを攻略済み

細かいミッションと防具強化をやっていくかーとなっている段階

ラスボス討伐後に開放されるゲーム内の「達成度」は60%未満

クリア時点の任天堂公式アプリ内のプレイ時間表記は「80時間以上」

トゥルーエンド後に各種考察・プレイ動画・攻略サイトの一部情報・RTA動画などを観始めた

絶賛、コンプリートに向けて探索中で「150時間以上」になりました

という状態です。

そんな人間がゲーム「ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム」のネタバレありで感想を語ろうと思います。

なお本記事では画像を公式情報のみから引用させていただきます。

画像検索からページに辿り着いてしまった場合のネタバレを避ける目的ですが、ムービーシーンの感想においては該当カットを引用することが難しくなり、文字だけでの説明となってしまうことをご理解いただければと思います。

また、以下目次の段階でネタバレを含みます。

ネタバレの範囲は、前作「ブレスオブザワイルド」や過去の3Dゼルダ作品、また本作中に出てくる(筆者がゲーム中で触れた)あらゆる要素が含まれるため、ミリでも嫌だという人はブラウザバックをお願いします。

以下ネタバレ込みです。ご注意ください。

ネタバレ入ります。

まずはクリア後の感想を手短に

間違いなく自分のゲーム人生の中でも屈指どころか、1・2を争うレベルの名作でした。

多くのレビューサイトでも高評価を叩き出す理由が本当によくわかります。

細かなところで「こうだったら良いな~」はあれど、それを補って余りある体験をさせてもらえたと思い、100点満点で95点以上は出せる作品だなと感じています。

一番心配していた「前作ブレワイの体験が完成されすぎていて、同じ世界を拡張したとしても果たしてそれを超えるだけの体験はできるのか?」という発売直前までの不安を、プレイ開始直後から軽々と超えられてしまったこと、それ自体が自分の中での一番の評価点だと思います。

この「同じ世界を拡張しても面白いのか?」は、「小学校の修学旅行で行った旅先に大人になってから行くと見覚えのある景色と、観たことない景色が入り混じっているワクワク感」や「上京してしばらく帰ってなかった地元の様変わりした景色に対する哀愁」や「コロナ前以来の久々の実家へ顔を出した時の懐かしさ」に通じる感覚をうまくゲームに落とし込んだ感じなんだろうかと今だと思ったりします。

アクションの難易度の高さで尻込みする人もいるのはわかりますが、一度誰かからSwitchを1日だけ借りて体験してほしいと思うぐらいにはオススメをしたいと思える作品でした。

前作までの3Dゼルダを踏まえての話

自分が3Dゼルダばかりやっていて、2Dゼルダを遊べてない人間だからというのもあるとは思いますが、過去の3Dゼルダを思い起こすとその制作すべてが本作の下地として活きていてビックリしました。

「時のオカリナ」で始まった、ギミックを三次元的に配置した謎解きとダンジョン構成

「ムジュラの仮面」で培った、シナリオ的な続編作とダークな雰囲気のシリーズ作

「風のタクト」でつかんだ、オープンワールド風の広大な世界での冒険の楽しみ

「トワイライトプリンセス」で見えた、ゼルダシリーズに求められるグラフィック表現の要素

「スカイウォードソード」の反省としての、シームレスな空と地上の間を含むすべてのエリアをシームレスに行き来したかった思いが実現できなかった点

「ブレスオブザワイルド」で完成した、新しいゼルダ体験の形と、オープンワールドゲームの転換点

(筆者は上記作品ではスカウォのみ遊べてないですが、プレイ動画で一応の内容把握してる状態です)

開発者インタビューや技術イベント系での講演などを見聞きしていても、このあたりの「過去作を踏まえたゼルダ」の話は何度か出てきますが(代表的な「当たり前を見直した」など)、ここまで過去作でやってきたことが良い方向へと見事に活かされているシリーズものも珍しく、本当に素晴らしいです。

特に自分は「風のタクト」(GC版)がドンピシャ世代だったこともあり、広大な世界を旅する楽しさというのは当時すごく感じてました。ブレワイでそのあたりをより拡張された状態で体験させてもらえたことは本当に嬉しかったですし、ティアキンでもそのあたりの要素はしっかり引き継がれていて、今作で自分が楽しさを感じていた要因の1つだったなと思います。

また、風タクから登場となり、前作・本作でも重要な種族となっている「リト族」に対しては思い入れはやはり大きく、チューリに対しては他の賢者以上にすごく自分の感情が重たくなってるなと思います……!!

各賢者とも、続編ということもあり「成長」が彼ら・彼女ら視点での物語の主題として共通しているなと思いますが、その中でも前作で完全に子供だったために大きくは絡まなかったチューリが、短いながらも一緒に冒険をすることで子供扱いされた立場から、立派な戦士として認められ大人の仲間入りを果たし、賢者としても覚醒するという成長譚がギュッと圧縮されて表現されているのが本当に好きです。

前作であまり周囲のキャラの名前を観てなかった人たちはポッと出の人物に見えてしまうと思いますが、全要素回収までブレワイを遊んだ身としては、飛行訓練場でリンクの弓の技術を見せてくれとせがんでいた子供が、肩を並べて共闘してくれる姿に、3rdトレーラー発表の時点で親戚おじさん視点で目頭が熱くなりました。

実際遊んでいても、風の神殿ボス戦前でトレーラーでも出てきた「行こう、リンク!」のセリフや、戦闘中も「リンク!下だ!」というセリフなどからすごく共闘してる感を感じてボロ泣きをしました。

また、最初に行った神殿が風の神殿だったということもあり、時オカから続く「3Dゼルダ的な立体的な謎解きダンジョン要素」や、ムジュラの仮面が3D系では初出だった「ツインモルド」系譜の巨大ボス、風のタクトでリト族ダンジョンだった「風の神殿」という名前そのもの、スカウォで始まった空での戦闘、ブレワイのヴァ・メドー侵入戦で感じたパラセールを駆使した戦闘の可能性の広がりなどなど……

これらの前作までの3Dゼルダで培ってきたすべてが風の神殿、更にはフリザゲイラというボスに詰め込まれているのをめちゃくちゃ感じてしまい、巨大な敵に肉薄しながらの弓集中や、新アクションのダイブも駆使して倒していくという状態に、プレイしながら「これ!これだよ!!これがやりたかったゼルダなんだ!!!!!!」と通話していた友人達に涙ながらに叫んでしまうほど本当によく出来ていました。

後日様々な楽曲解説でもこの風の神殿・フリザゲイラ戦のBGMに前作までの要素が詰め込まれていることを知り、アレだけ露骨に「リト村いけ~~~」とパラセール入手あたりからの誘導がなぜされていたのか、理由を再認識しました。

リト方面・風の神殿・フリザゲイラに限らず、他の地域やボスにも過去作を思い起こさせる部分は本当に多く、

炎の神殿ボス「ボルドゴーマ」は、時オカ一番最初のボス「ゴーマ」に始まり、風のタクト龍の島の「ゴーマ」、トワプリ時の神殿「シェルドゴーマ」、スカウォ「ベラダーマ」の系譜・オマージュ

水の神殿ボス「オクタコス」は、時オカで中ボス格だった「ダイオクタ」に始まり、核の本体を引っ張り出すようなギミックは時オカ水の神殿「モーファ」のオマージュっぽい

雷の神殿ボス「クィンギブド」は、属性攻撃がかなり意識されたこともあり目新しさが強いが、シリーズではおなじみギブド系での3Dゼルダでは初ボスキャラ。おそらく過去作でも炎系攻撃をすると包帯が燃えてリーデッドになるのを意識した仕様なのかなと

魂の神殿ボス「奪われしゴーレム」は、おそらくスカウォの古の大石窟ボス「ダイルオーマ」のオマージュが少し入っているように感じる

そして一番ラストの黒龍の最後の攻撃で「とどめ」の表示は、風タクの特殊攻撃に始まり、トワプリで実際にコマンド操作技として習得できる「とどめ」、スカウォのラスボス「終焉の者」への「とどめ」のオマージュ

思い出せる限りでも過去作からこれら要素がボス戦に入りつつも、本作ならではのギミックでの攻略が意識されている部分もあるため本当にどのエリア・神殿・ボスも楽しく遊ばせてもらいました。

今作単体で見た時の良さ

プレイヤーの誘導の上手さ

昨今のゲームの多くは、プレイヤーの誘導を如何に世界観に溶け込ませて見せるかがすごく重視されている印象です。

プレイヤーに行かせたい方向を文字や言葉にせずに伝えたり、チュートリアルを説明臭く感じさせないようにしたりしているというのがそれに当たります。

自分が遊んだ中で別のゲームですが、猫になってポストアポカリプス的サイバーパンクの世界を進んでいくインディーゲーム「Stray」の序盤はかなりその傾向が強くよく覚えています。

青白い、色温度高めだけど暗い空間に、黄色や赤色や緑色などの色温度低めのカラーで統一されて煌々と灯るサイネージが進むべき足場や道筋を示してくれていて印象的でした。

ティアキンにおいても、前作における「始まりの台地」同様に「始まりの空島」でゲームを遊ぶ上で必要な要素を実際に体験させることで「百聞は一見にしかず」ならぬ「百見は一体験にしかず」ともいうべき「実際に触って、遊び方を覚えてもらう」を地で行くスタイルでプレイヤーの誘導をかなりしっかりしていた印象でした。

また、空島から地上に降りて冒険手帳の案内に導かれるまま監視砦に向かうと、丁寧すぎるぐらいにパラセール入手までの誘導を行い、オープンワールドで重要なマップ開放と合わせて空と地上を行き交うための手段としても機能する鳥望台の紹介が行われます。

更に監視砦でのプルアとの会話の端々に「とりあえずリト村いけば?」というのが感じ取れる誘導があり、実際にその方面の鳥望台へと向かうと「洞窟」「カバンダ」「新マリッタ馬宿」「地上絵」があることで、前作から更新された様々な要素に一気に触れることができるような仕組みになっていました。特に「新マリッタ馬宿」はプレイヤーの誘導用にわざわざ移動をさせてきたんだなと感じました。

また逆方面へ向かっても「イエロック」「桜の木」「落下してくる遺跡片」「湿原の馬宿」が概ね並んでいるため近い体験はできるようになっていたのかなと感じました。

探索時も「祠・鳥望台・根が攻略済みのものか」が空中から分かるように外観に工夫が観られ、鳥望台や空島を利用した高所からの探索で様々な要素が発見しやすいように「飛行中でも望遠鏡が使え、使用中は時間経過をスローにする」「発見してほしい場所は煙や光が上に伸びるような見た目に」「見えにくい洞窟入り口はルミーや夜光石鉱床を含めた光るオブジェクトを置いておく」などの工夫がしてありました。

3層構造の「空」「地上」「地底」においても、

「地底」は回復不可の障気ダメージを与えてくる敵がいますし、ラスボスの待ち受けることもあり、ある程度の操作練度とHP強化が必要になり、地上・空の攻略の必要性が出てくるため、中盤~終盤に寄りがち

「地上」の探索をすることで、祠巡りや武器をある程度集めることで、攻撃とHPの強化が可能。また各種イベントの殆どは地上で発生するため、ストーリー進行的に重要な立ち位置にもなり、初期~終盤までまんべんなく探索を行うことに

「空」にあるヒダマリ草を利用して障気ダメージ回復手段を手に入れることができ、探索をスムーズに進める手段となるゾナウギアも手に入る。戦闘面は(無理にグリオークやブロックゴーレムに挑まなければ)複雑な要素が少ないために、マップ開放と合わせて初期~中盤に立ち寄っていくことが多くなっていく

3つのエリアにそれぞれ役割がある程度区切られているのも、「難易度」という見えない障壁によるプレイヤーの誘導として役立ってると考えられます。

クリア後だからこそというのもありますが、俯瞰してみると世界観に溶け込みつつもプレイヤーを行かせたい箇所へ誘導する仕組みは、唸るものが本当に多く驚きます。

ムービーシーンを通してのストーリーの見事な描き方

前作でも素晴らしいムービーが多かったですが、今回は「映画的」とも言える形での描き方が本当に多いと感じています。

その最たるものはやはりオープニングのガノン復活の一連のシーンかなと自分は思っています。

オープニングでは色々きれいに描かれてはいるんですが、「構図と関係性・ストーリーの絡み方」フェチな自分としては特に、周りが崩壊していく中でガノンドロフ・ゼルダ・リンクの行き先を示すような配置・動きが最終局面まで活かされていてあまりに見事だったなと思っています。

最初に崩壊していく中、落下していく姿だけが描かれるガノンドロフ。

本人は最終的に「地下」で待ち構えていますが、ハイラル中を探すまでもなく冒頭ですでにゴールが描かれていました。

次に落下しつつも光となって消えていくゼルダ。

過去で「地上」で目を覚まします。落下はしているんですが、ガノンドロフと同じ落ち方をせずに消えていくことで、「地下まではいかないけど、(この後の構図的にも)リンクよりは下の世界に行った」ということなんだろうなと。

最後に、ラウルの手に引かれて上へ行くリンク。

上へ引かれていくことで「空」へ行くことに。

この時点でムービー内ですでに上から「リンク」「ゼルダ」「ガノンドロフ」という形が見えているために、全員が冒頭ムービー後にどこにいるのかがなんとなくでもわかるようになってるんだなーと。

冒頭シーケンスでは見事すぎる勇者弱体化演出とかに目を奪われがちですが、細かな箇所にこだわりが見えてフェチ心がくすぐられてしまいました。

タイトルが出てくるOPシーケンスでも、リンクよりも下の雲海から白龍(ゼルダ)が出てきますし、過去ムービーでは常に地上の動乱を描いていてゼルダが空には上がっていないために、ゼルダの行き先が「地上」(リンクの初期位置よりも下で、ガノンよりも上)なのも初期からいろいろな場所・要素でまいてあるんだなと。

この冒頭シーケンスがらみでは他に、本作は本当に「手をつなぐこと」が象徴的に描かれていたなと感じています。

冒頭シーケンスで操作ができない状況でなすすべもなく手が届かなかったのに対して、エンディングでプレイヤー自身の操作をさせて手を伸ばさせてゼルダを助けるというのも、ムービーをうまく絡めたゲームならではの演出だなと思うと共に、「アニメの第一話の構図を、最終話でもう一回やるの、みんな大好きでしょ!!」をニンテンドー・ゼルダの文脈でやられるとは思わなかったです。

他にもずっと、主要キャラとは手を握ったり合わせたりすることで力を分けてもらったりして仲間を増やしていくことが多く、「そなたは一人ではない」というミネルのセリフからもわかる通り、繋がりの物語なんだなーとしみじみ思います。

おそらく手を握るリンクの右手を見せたいがためなんだろうとは思いますが、手を握ってくる側の「誰かを手助けしようとしている・力を渡してくれる」キャラが常に画面右手・上手側に表示されるのも意図を感じ取れて素晴らしいなと。

繋がりの物語といえば、映画「インターステラー」のような過去と未来が結びつくような重厚なSFでしかやれなさそうなシナリオを、ゼルダのようなファンタジー物でここまで見事に落とし込んできたことが本当にすごいなとも感じています。

ここまで見事なタイムトラベル系の作品というのは珍しいと感じるとともに、過去と未来の「繋がり」が大事な要素となっているなと感じます。

完成されてしまった「オープンエアー」。故に今後にも期待したい

ブレワイ・ティアキンを通して、オープンワールドとは違う「オープンエアー」と開発者の方々がおっしゃられているジャンルはほぼ完成形が確立されたんじゃないかなと自分は感じています。

ゲームという制約はあれど、広大な世界で「これってできるかな?」をできるだけ叶える設計をして、そこに大小様々な謎解き要素をふんだんに散りばめておき、前作のシーカーアイテム、今作の右腕の能力のような「上に載せるギミック」を載せ替えていくことで様々な遊びを生み出していくことこそ、オープンエアーなんだろうなと感じています。

プレイヤーとして思いつく限りで、現状制約を受けているなーと感じるのは「水中へいくこと」や「穴を掘る」ぐらいなのかなーと。

もしかしたら次回作でこういった部分に挑戦していただけるかもしれないですが、想像の斜め上の遊びを是非のせてきてほしいですし、それ以上にマップが変われば更に遊びの幅が広がると思うので、今後もオープンエアージャンルは楽しみです。

他のオープンワールドゲームとして「原神」と並べてみて感じること

他オープンワールドゲームで自分がよく遊んでいたものとして、前作ブレワイから多くの影響を受けた作品として「原神」があります。

原神はソシャゲである利点を活かして、新しいアイデアや遊びを随時開発・追加・刷新していくスタイルを取っているために、洞窟や空中の散策についてはティアキンよりも一足先に実装されていた印象でした。

特によく覚えていますが、自分はver2.0以降の稲妻地域の実装時に「洞窟」という概念の拡張と、雷の種・雷極という要素を利用した空中移動を体感し、当時すでに発表されていた「ブレワイ続編アナウンスの動画」を思い出し「任天堂がやりたいことの一部はこれじゃないか!?」と友人たちに言ったことをよく覚えています。

しかし、最終的にティアキンの蓋を開けてみれば、(少なくとも記事執筆時点のバージョンの原神と比較して)類似はしていてもゲーム体験としては全く違うものになっていました。

原神のほうでは、上記の実装段階で「井戸の中に広がる洞窟」や、以降のバージョンでも「広大な地下世界」の実装であったり、より大規模な洞窟の追加が行われてました。また、ゲーム内の最終到達点として「空に浮かぶ島」の可能性が初期から示唆されていたりします。

しかし、原神とゼルダでは主としている遊びが別物で、その上に構築されているからこその「洞窟」の違いを感じました。

原神では「広大なフィールドの冒険を通して、様々なキャラのスキルを活かした戦闘アクションと育成を行う」のが主眼に置かれているように思います。

そのため洞窟内も探索要素は歩きまわることがメインで、スティック押し込みによるナビゲーションの誘導がかなり細かく設定されているために迷いづらい代わりに、かなり細く・長く・深い箇所が多い洞窟が数ある印象でした。

一報、ブレワイ以降のゼルダでは「広大なフィールドの冒険を通して、ストーリー的な大きな目標を達成するために、謎解きを含めた多くの小目標をこなしていく」ことがメインになっているため、ティアキンの洞窟もこれに則った「洞窟自体がちょっとした謎解き・迷路風のし掛け」になっていて、洞窟の最奥にいくには~と考えさせられる場面が多かった気がします。

戦闘がメインの洞窟の場合は、敵の拠点としてわかりやすく入り口にドクロの意匠が施されているようになっているために、戦闘が苦手な人は避けやすいようにもなっていると感じました。

こういった違いを感じつつも、先に出てきていた洞窟や空中散策要素を体感的に大きく違うものへと変えていたティアキンのレベル(マップ)デザインの指揮をしていた人はすごいなとしみじみ感じます。

まとめ

結局最高。

すごい好き。

ティアキンすばらしいっす。

雑だけど、ほんま、好き。

一番好きなゼルダシリーズです。

余談考察:「魂の賢者」について

ネットを探しても、ネタバレ避けのためか殆ど触れている人がいないために、他の方の考察要素になればと思い、1つの思いつきをここに投下しておきます。

あくまで筆者一個人の考えに過ぎないので、その点はご理解頂いた上で以下を読んでもらえたら。

おそらくですが、本作の開発延期が何度かあった中の一回に「シナリオの書き直し」が含まれていて、その過程で影響を受けた結果として「魂の賢者」が過去の賢者本人であるミネルがそのまま出てくることになったのではないかと個人的に考えています。

本来修正が入る前、開発延期前のシナリオでは、監視砦でリンクを導く立場のプルアが魂の賢者として覚醒するという筋書きがあったのではないかと自分は考えています。

自分がこう思うきっかけになったのは、トゥルーエンド時にエンドロール後に流れるムービーにて、ミネルの成仏(という表現が正しいかは疑問だが)を見届けるメンツにプルアが混ざっていたことに疑問を感じたためです。

他のメンバーは主人公リンク・旧知の仲ゼルダ・賢者繋がりの面々となっている中で、プルアだけミネルとの繋がりが非常に弱い中で混じっていたために「なんで付き合ってあげてるんだろう?」という疑問が生じました。

もちろんゾナウ文明に興味があって空島を訪れたというのは分かるが、ムービーでの違和感を感じて以降、色々考えてみるとプルアとミネルには共通する要素が多いことに気がつきました。

外観的特徴として、二人共ゴーグルのような面を頭の上に付けている

高度文明を持っていたゾナウ族・シーカー族の中でも共に研究者気質である

シーカー族の暮らすカカリコ村に落ちたワッカ遺跡がきっかけで、ミネル・魂の賢者関連イベントが始まる

ミネルの魂は「プルア」パッドに宿っていた

プルアの年齢調整技術は、肉体がどうなっても重要なのは自身の「魂」であるという考えがあるからこそ、全盛期の身体の状態を目指していたと考えれそうで、魂の賢者の資格があっても不思議ではない

プルアの日記がティアキン世界内の様々な場所に4冊バラバラにあり(筆者は自力で3冊見つけた)、うち1冊に「遠い過去」を思い出しているような記述があり、これもそういうニオワセ要素の名残なのかもと感じる

ただし他の賢者とは違い、

プルアに成長物語を足す要素が見出しにくい

おそらく前作はテバが相棒ポジだったところを、今作ではチューリが担当しているのもこの理由なのかなと

強いて見出すなら、「研究室からの脱却」でフィールドワークもこなせるようにするような成長とかだろうか...?

種族が完全に違うため、直接的な血の繋がりは存在しなさそう

他の賢者は明確に「子孫」という言葉を使って、血の繋がりや一族の使命について説明している

ゾナウ族とシーカー族(ハイリア人)という差はあるが、封印戦争後に後の時代のためにミネルがハイリア人との間に子供を残したことで、ゾナウ系人種の白髪要素や高度技術を受け継いだ末裔が誕生し、それが古代シーカー族だったという設定が存在してもおかしくないかもとは一応考えれるかも?

ゾナウ系の高度技術は「緑」、シーカー系の高度技術は「青」と、光の色が別れている。ゲーム関係ない現代において「青い光」は「青色発光ダイオード」の発明あたりを境目にしてSF作品などでも多様されるようになった「より新しい時代の光の色」という認識がある点でも、高度技術が受け継がれた結果として光の色にも緑から青へと変化が現れたというような設定があっても不思議じゃないなとも考えてる。

このあたり関連で、未来で空島にある時の神殿は、過去時間軸のムービー内で元々は地上の始まりの台地の時の神殿の位置にあったように見える。時の神殿周辺の地域が「勇者リンクの目覚めの地」になることを(マスターソード経由で)ゼルダから聞いた過去時間軸の人々は、魔王から土地を守るためとして封印戦争後に時の神殿ごと空に浮かせたことが複数のミッション内で明かされるが、時間とともに空島の存在を忘れて伝承の文言だけ残った古代シーカー族が「重症を負いながらも目覚める勇者のための医療施設」として作ったのが前作スタート地点の「回生の祠」だったのではないかとも考えれる。

という点があるため、シナリオチームも色んな細かい設定やゲーム的な要素との辻褄合わせに難航した可能性はあるなーと考えたりしてます。

そんなシナリオチームが延期を受けて「ゲームシナリオとしての最高の落とし所」を見つけた結果として、ゲーム内の賢者ミネルのサポート能力も最終的な落とし所として「ゴーレム自体を連れ歩く」という他の賢者とは大分違う形になったのかもしれないと妄想が膨らんだりしています。

もし仮にプルアが他の賢者のように覚醒して能力をリンクに渡したとしても、おそらく頭のゴーグルを応用したような形になったのかなと思うため、どういった能力なのかがあまり想像出来ないなと考えています。

もしかしたら防具「英傑の服」で、前作まであった「相手の体力を数値として見れるようになる」みたいな常駐能力が魂っぽさもあって想定されていたのかもとか、地底でアカリ花とはまた違う「暗視ゴーグル」的な能力になっていたかもとは妄想はできるなーって思ってます。

最初に書いたとおりですが、あくまで筆者一個人の考えに過ぎず矛盾もどこかにあると思うので、「こんな考えするやつもいるんやな、ふーん」ぐらいに読み流す程度にしてもらえたらとは思います。

最後に

コンプリートまでまだどのぐらい時間がかかるかわかりませんが、全要素回収まではしっかり遊び尽くしたいなと思っています。

本当にすごいゲームと出会えてよかった...…

本当に制作スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

素晴らしいゲームをありがとう...…