「東京工業大学発祥の地」

東工大ボート部の艇庫跡

★ジャンル【学校】

★場所 台東区蔵前2-1-8

★最寄駅 都営地下鉄浅草線蔵前駅

これまでの23区発祥の地一覧

★碑文

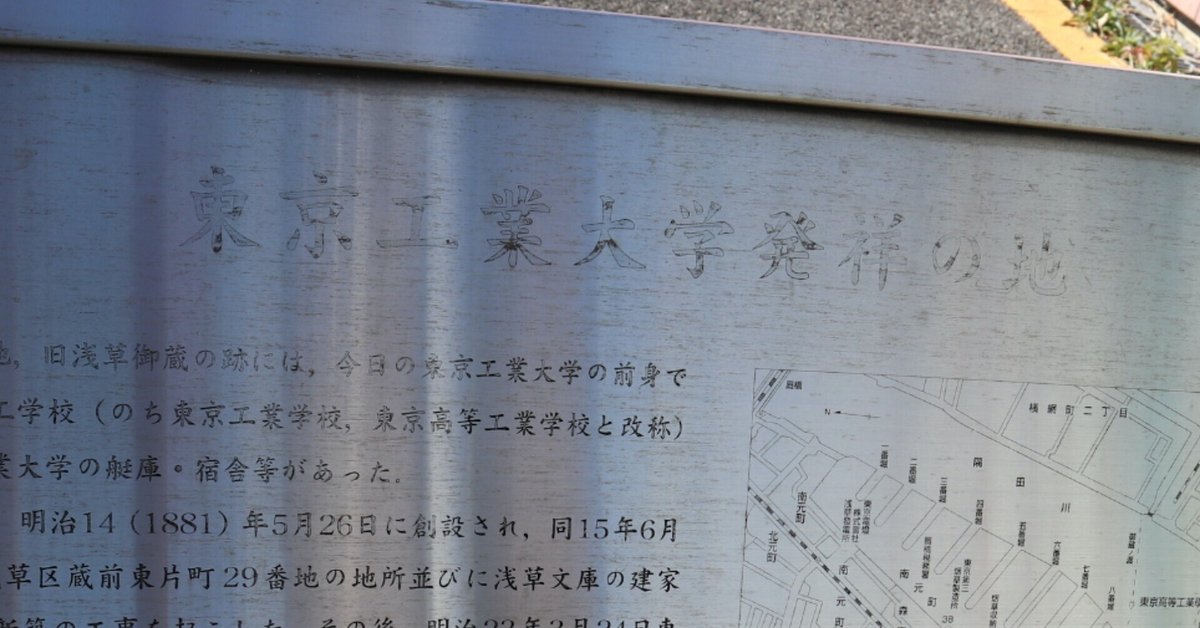

「この辺り蔵前の地、旧浅草御蔵の跡には、今日の東京工業大学の前身である官立の東京職工学校(のち東京工業学校、東京高等工業学校と改称)の校舎及び東京工業大学の艇庫・宿舎等があった。東京職工学校は、明治14(1881)年5月26日に創設され、同15年6月10日文部省より浅草区蔵前東片町29番地の地所並びに浅草文庫の建屋を交付され、校舎新築の工事を起こした。その後、明治23年3月24日東京工業学校、明治34年5月10日東京高等工業学校と改称され、敷地も南元町38番地の土地を加え、校舎も鳥越川から六番堀まで及んだ(現柳橋2丁目から蔵前1丁目に及ぶ地域:右下図参照。榊神社の場所に、学校の表門があった.境内に石碑「蔵前工業学園の蹟」などがある)。学校は充実・発展し、大正12(1923)年春には、衆議院・貴族院で大学への昇格が決定した。しかし、その秋の9月1日関東大震災により灰塵に帰し、学校当局は当地での再建を断念し、市外荏原郡大岡山に移転、昭和4(1929)年4月1日東京工業大学の設置が正式に決まり、今日に及んでいる。蔵前の飛び地、元蔵前2丁目1番45号の当地(旧浅草南元町、のち浅草蔵前2丁目12の11)約773坪は、その後も蔵前艇庫(昭和29年落成)等に使用され、伝統ある東京工業大学端艇部活躍の拠点となってきた。しかし昭和50年3月25日、東京都下水道局との土地交換が成立し、東京工業大学は、横浜市緑区の留学生会館用地などを得て、蔵前からすべて移転した。この標(しるし)は、東京工業大学の発祥の地を記念して建てたものである。

★解説

別項の「蔵前工業学園之蹟」(東京工大発祥の地)の場所から少し北にありますが、ちょっとに分かりにくいです。都営浅草線蔵前駅のA2出口を出て浅草税務署方面に向かい、その道の突き当たり隅田川べりの右側駐車場内にあります。

「東京工業大学発祥の地」とありますが、ちょっとこれは看板に偽りありですねえ。解説文内にもありますが、発祥地は「蔵前工業学園之蹟」がある現榊神社一帯です。この解説板がある場所は文面にも「南元町38番地の土地を加え」とある所なので、拡張地であり、創立当初は敷地ではありません。

しかも敷地は773坪しかないので、端艇部(ボート部)の施設があっただけなのではないでしょうか。東工大のボート部は現在も存続しており、今は戸田のボート場を拠点にしています。OB会の名称は「蔵前漕艇クラブ」です。

想像ですが、この解説文も蔵前漕艇クラブが関係しているような気がします。伝統ある活躍の場がなくなるということで、下水道局に引き渡すけれども解説板は置いて欲しい、というような。

ご存知と思いますが、隅田川のこの付近は大学を中心としたボート競技の中心地で、数々の大会が行われてきました。しかし戦後に隅田川の汚染が進

これより有料です。以下には記事全文のほか、写真、地図、関連情報リンクなどがあります。ご購入いただく場合、この記事だけで100円お支払いいただくより、マガジン「東京23区発祥の地めぐり」全体を500円でお買い上げいただく方がお得かと思います。最終的に数百本近い記事をご覧になることができます。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?