地下鉄に(全部)乗るっ 京都市営地下鉄

京都には地下鉄が2路線ある。観光や仕事でも京都自体は数えきれないほど来ているのだけど、地下鉄はそこまで乗りこなしてない。これは後ほど書くけど、観光にはとにかく市バスがコスパが良すぎたのと、意外とJRや阪急、京阪の方が利用しているイメージがある。今回ちょうど仕事が早く切りあがったので、平日夕方からサクッと1日券で全部乗ってきました。

烏丸線と東西線

京都の地下鉄とは、京都市交通局が運行している市営地下鉄で烏丸線と東西線の2路線。烏丸線はほぼ現在の烏丸通の地下を南北に走る、北は国際会館駅から京都駅を通り竹田駅まで15駅13.7kmの路線。竹田駅からは近鉄京都線へ直通していて近鉄奈良駅まで相互乗り入れをしている。

東西線は西は太秦天神川駅から東は六地蔵駅まで17駅17.5kmの路線。市中心部は御池通と三条通の地下を東西に走っているものの、東山を越えると山科駅を通り六地蔵駅までは南北方向になる。御陵駅からは京阪京津線の浜大津駅に乗り入れていて、地下鉄、登山鉄道、路面電車の要素が詰め込ままれた濃い路線になっている。

最初に開通したのは烏丸線で1981年に北大路駅-京都駅間、1988年に京都駅-竹田駅間、1997年までに国際会館駅まで延伸される。烏丸通はJR京都駅から京都市中心部を縦断していて、元々は京都市電が走っていたため、そのルートをなぞるような路線になっている。近鉄線との直通で京都市南部に広がる住宅街からの通勤通学需要や2大古都を連絡する観光利用もあり関西圏でも有数の混雑地下鉄路線である。

東西線が開通したのは1997年、二条駅-醍醐駅間。2008年までに六地蔵駅-太秦天神川駅の区間が全線開業している。このルートは京都市中心部を東西に結ぶだけでなく、東山を越えて山科エリアと鉄道空白地帯の醍醐寺方面と京都市中心部を結んでいる。三条駅から山科駅で並走していた京阪京津線は地下鉄東西線に統合され、直通前は京阪三条駅止まりだったのが鴨川を越えられるようになった(逆に三条駅までは地下鉄化により大幅な値上がり)。

まぢピンチな経営状況

京都市営地下鉄で話題になるのが経営がまぢピンチであること。コロナ禍による利用者減の打撃と京都市自体の財政状況悪化への不信感を払しょくすべく、市交通局の経営状況やコストカットなどの取り組みを見える化するとしてスタートした経営レポート第一段がバズったわけ。

毎月更新。地下鉄にのるっのちびキャラで、流行やパワーワードを取り入れているけど内容はまじめ。低予算アニメも突然公開。

この大前提として建設費かかりすぎ問題です。特に東西線の事業費は約5500億円で310億円/kmと日本最高クラス。参考として仙台市営東西線が165億円/kmと比較すると凄さが際立つ。理由としては建設がバブル期にかかったことと、古都だけに埋蔵物が沢山出てきてしまいそれによって調査費と工期が伸びたことに挙げられる。バリアフリーに十分すぎるほど投資した理由もあるけど、これは公共事業として責務があるので置いておく。開通後も想定より利用者が伸びなやみ、2008年時点で地方公営地下鉄で唯一経営健全化団体に指定され、大規模な給料削減・首切り、借入金の整理、一部事業の外部委託や民営化などを徹底的なコスト削減を実施し、何とか今に至っている。

正直、平日の夕方乗った感覚では、この混雑で赤字とか地方ローカル線は何なのというレベルで普通に混んでます。初乗230円とかなり高い水準(OsakaMetroは190円)ながら、学生定期や観光乗り放題チケットなどの利用者が相対的に高く、運賃収入が意外と低いというのもあるかと。ただアフターコロナで徐々に利用者が回復しつつあり、2023年度にはなんとか経常黒字には戻りそうな状況。

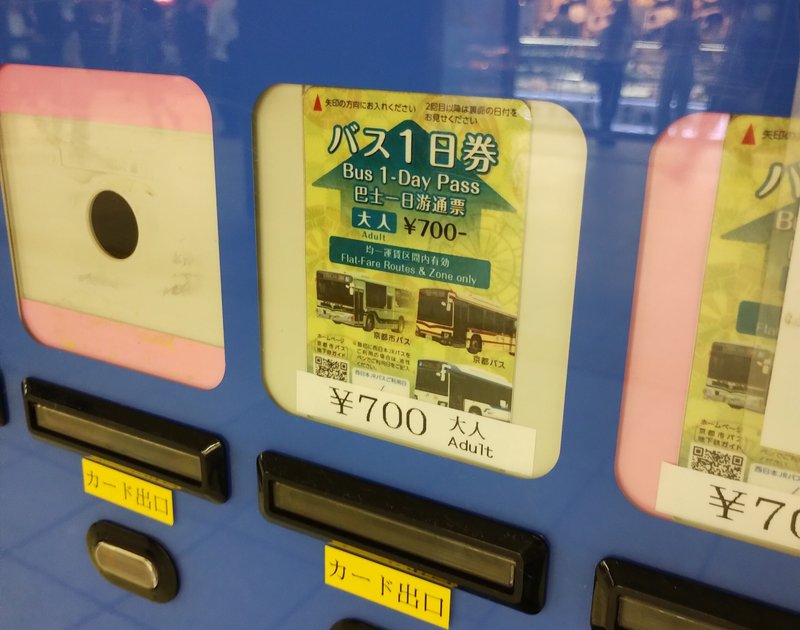

なぜ京都に何度も行っている私がそこまで地下鉄に乗らないかというと、市バスが便利すぎるから(大阪方面からは京阪や阪急を使うし)。そもそも観光地を周遊することにおいて京都市営地下鉄はそんなに便利ではない。あくまで生活のための路線なので。一方、市バスは1日券が700円と激安で、京都駅から1本で直接有名観光地の目の前まで行ける。特に京都駅から清水・祇園などの東山や繁華街の四条河原町に行く路線は尋常じゃない混雑。3分に1本バスが来ても常に人が乗り切れず、道路も渋滞、途中のバス停でも大荷物持った観光客があふれかえる状況で、収益も悪い上に生活にも支障をきたす完全なオーバーツーリズムが問題視されていた。

とうとう市バス1日券の販売をこの2023年9月末で停止し、地下鉄・バス1日券1100円に切り替える。1枚のパスで地下鉄も乗れるようになれば、無理やりバスを使うことも減らせるという考え。そもそも京都市内の観光は場所によっては阪急、京阪、JR山陰線、嵐電、叡山電車と他に選択肢があるのに別会社だから周遊には共通券などなくて不便だし、インバウンドからすればさらにわかりにくい。これは日本で起きやすい問題。欧米主要都市は会社が違っても共通運賃だからわかりやすいし1日券なども作りやすい。

京都市は人口145万人の日本で9番目の人口規模の政令指定都市で、昼夜人口比率109と京都市内へ通勤・通学してくる人が特に多く昼間人口では人口8位と7位の川崎市、神戸市と逆転している。また年間約5500万人の観光客が来ることから、単純計算でも常時16万人くらいの観光客が市内に来ていることとなる。染物や焼物などを発祥としてハイテク、素材、ソフトに転換できた世界企業が多数集積する経済都市でもある。このクラスの都市で交通事業が赤字なのは悲しくなるので、今後に期待です。

京都の伝統産業 烏丸線新型車両20系

2022年3月から導入された新型車両が20系。開業40年と老朽化が進む車両の置き換えが始まっている。2023年9月時点で先行投入されているのは4編成でそれぞれ京都の伝統産業素材と技法を用いた装飾が特徴。この日たまたま乗り合わせたのは2編成でした。

https://www.jrc.gr.jp/award/bl/bl2023

経営難なのに新車両を入れる意義もちゃんと見える化してくれます。

確かに贅沢と言われかねないけど、利用者が多すぎて観光列車としては振り切れないところで面白い取り組みだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?