【連載小説】無限夜行 四.「烏の街市場」

早送りのような速度で鈍色をした雲が流れてゆく。湿った土と木々の甘く腐ったような匂いが纏わりつく。過ぎ去った雨の匂いが残っている。

_________悠ちゃん、どうしたんだい

しわがれた声は、祖母のものだ。

_________千夏ちゃんと遊びに行くんじゃ、なかったのかい。

_________千夏ちゃんは一人で出てっちゃったんだよ。なんか、さっきケンカしてて。

_________ケンカぁ? 誰と?

_________それは、啓す

_________忘れちゃえよ。

_________嫌なことは全部忘れちゃえばいいんだよ。

目の前の風景が黒い靄のようなものに包まれて、ブラックアウトする。

音も匂いもすべて消え失せ、体が熱を帯び始める。

瞼が熱い。閉じた目の皮膚の色が透過し、強い光が伝わる。

目を開くと、色褪せ始めた青空にシャーベットオレンジの雲が浮かんでいた。何処までも続く草原に風が流れ、オレンジの光を纏って輝いている。

線路を走る振動が体に伝わる。正面の座席の兄も隣に座る千夏も、半口を開けて気持ちよさそうに眠りながら揺れていた。

先ほどの夢の世界は、目が覚めれば覚めるほど薄れていく。

_________現実の方が、まるで夢みたいじゃないか。

そう思った。

昨日僕らは通路向かいの席の男と話した後、糸が切れたようにそのまま眠りに落ちた。寝台車が空いていれば勝手に使っていいのだという話だったが、満席のようだったので仕方なく座席で眠った。座りながら寝るのには慣れていないので、背中が痛くてあまり休めた気がしなかった。

それにしても昨日、そもそもあれを昨日と呼んでいいのだろうか。 どれくらい寝ていたのかは分らないが、昼という時間があったようには何となく思えなかった。夜の後に朝があり、その後すぐに夕方へ移行したように感じられるのだ。

夜から夜へと渡る列車には、昼が存在しないのかもしれない。

「暑い…」

隣から欠伸交じりの声がした。千夏が目を覚ましたのだ。彼女は目をこすると、解いていた髪をゼリー菓子のような飾りゴムで再びポニーテールに結びなおす。艶のある黒髪が西日を浴びて金色に光り、なめらかに揺れる。

窓際の席で太陽を目いっぱい浴びた彼女は、自分の頭にあたる部分だけ隠れるように少しだけカーテンを閉めた。

「お腹すいたね。またお弁当屋さん来ないかね」

僕は呟く。僕達はあれから何も食べていないわけではなかった。夜の間に一度列車が停まり、肩から弁当箱がたくさん入った木箱を提げた初老の女性が窓の外から弁当を売りにきたのだ。乗客は皆腹が減っていたのか、弁当屋は大盛況だった。いい商売だ。

母から臨時用に預かっていた金のおかげで、僕らは一人一箱の弁当を買うことが出来た。弁当屋が首から下げた巾着袋には様々な種類の通貨がいて、僕らの通貨でも大丈夫だと話してくれた。細い目をした、おかめに似た割烹費姿の女性から受け取った弁当は、紙の箱に入っていて、特に何の弁当かは書いていない。中身は白米と、何だかよく分らない甘辛い肉の炒め物と、やはり何だかよく分らない煮物が詰め込まれていた。やたら甘かったが、空腹だったので美味しく感じられた。どこかで食べたことがあるようで無いような、もやもやする食事だった。

「市場ってまだまだ遠いのかなあ」

千夏が窓をぼんやり見つめながら眠そうな目で言う。僕らに助言をくれた向かいの座席の男は、ベトナム人のような編笠を顔に被せて寝息を立てていた。空の酒瓶が窓辺に置かれ、透過した光が水面のように揺らめいている。旅慣れして「いそうな男は僕らの何倍もくつろいでいるように見えた。

「悠くん、これ」

千夏は僕の太腿の下敷きになっていた一枚のカードを取り出す。僕が集めていたヒーローのトレーディングカードだ。切符を探していた時に落としたままだったのだろう。僕は首から提げた財布を開き、その中に仕舞う。

「悠くん好きだったよね、そのテレビ。うちの弟もいつも見てたなあ。何マンだっけ?」

僕は彼女に朝の特撮番組の話をする。女の子は興味が湧かないような話だったが、男兄弟がいて友達も男子が多い彼女は興味津々に聞いてくれた。

「でね、色んな色の戦士が全部で十二人いてね。僕が一番好きなのはこの黒い…あれ、無いや」

手持ちのカードを一枚一枚調べたが、お気に入りのカードが出てこない。

「あれれ、入れてたはずだったんだけどなあ。家に置いてきちゃったのかな」

「お兄ちゃんに取られたんじゃない?」

いたずらっぽい声で少女は笑う。

「取ってねえし」

いつの間にか起きていた兄が面倒くさそうに返事をした。そのふくれっ面がおかしくて、僕と千夏は笑いあう。

ひと笑いしてすっかり覚めた目で窓を見ると、空はほのかに薄桃色に染まっていた。

草原の彼方に、民家の明かりが見え始める。ふさふさと揺れる地平線が、穏やかな一筋の水平線に変わってゆく。

「海だ」

思わず口から声がこぼれた。僕は昔から、電車や車から海が見えると無条件で心が高揚するのだ。

オレンジ色を照らし出した海は一見すると砂漠のようでもあり、異国の雰囲気を漂わせる。 千夏も思わず閉めかけていたカーテンを全開にして窓に貼り付いた。

「海じゃない。湖だよ」

向かいの席の男が起き出し、大きく伸びをしながら言う。

そう言われても、いまいち実感は湧かなかった。どこまで見渡しても途切れることの無い水面は、僕の脳みそでは全部海に変換されるのだ。

やがて、ぽつぽつと水の上に木のような突起物が顔を覗かせ始める。荒野のサボテンにも見えるそれらは、良く見ると一つ一つが家だった。ジャングルジムか清水の舞台のように組まれた細い木材の上に、家がちょこんと建っているのだ。不安定で見るからに危なっかしい。

この湖は雨季になると、水かさが倍くらいに増すのだ、と通路向かいから説明が入る。つまり、あの家は水量が増えても沈まない高さに計算されて作られているのだ。僕らは窓に乗り出し、未知の文化に釘付けになる。こうなるともう、社会科見学のノリだ。

「あんな高いところで暮らすなんて楽しそうだなあ。すごくいい眺めだよきっと。僕もあそこに住みたいな」

「えー? 絶対落ち着かないよ。寝てる間に落ちちゃったりして」

「落ちても海だから大丈夫じゃない? あ、ほら見て。舟で移動してる」

千夏とそう言いあっているうちに、太陽は海と近づいていく。家々に明かりが燈り、絵画のように幻想的な茜色の世界は一刻ごとに様々な表情を見せる。湖にそびえ立つ家々の隙間を、沢山の野菜や果実を乗せた小船が通り抜ける。小さな小屋を乗せた舟もある。船上生活をしている人もいるのだろうか。

舟を漕ぐ人々は僕らの乗る列車を眺めながらゆったりと水上を進んでいた。まだ青々としているバナナのような果物の山から小さな子供が顔を出し、僕らに手を振る姿が一瞬見えた。思わず手を振り返したが、きっと列車は早すぎて気付かれないだろう。

そしてついに広すぎる湖は途切れ、再び草原が眼前を支配する。

遠くに光の粒が見えた。それは徐々に光の集合体になる。近づくにつれ、それは赤、黄、青、紫などの様々な色を見せ始め、七色に輝く宝石のように見えた。

あれが、市場なのだろうか。

─────────────────

列車が次第に減速を始め、金属を擦る高い音が夕焼け空に響き渡る。

小高い丘のような場所で、ついに列車は動きを止めた。長旅の疲れを吐き出すかのように、勢い良く空気を外に放つ音がした。

列車内は騒がしくなり始め、目の前を大風呂敷をかついだ人々が通過する。あたりを見回すと、乗客たちは降りる準備を整えて扉が開くのを待っていた。荷物を広げっぱなしなのはもう僕らだけらしい。通路向かいの男も、あんなに広げていた荷物をいつの間にか麻袋の中にまとめて身支度を整えていた。彼は乗客がある程度降りてから立ち上がる気なのだろう。いつでも立てる状態にしながらも、のんびり足を伸ばしていた。

僕は慌ててジュースのペットボトル等をリュックサックに放り込み、脱いでいたスニーカーを履き直す。兄と千夏は元々そんなに荷物を広げていなかったのか、先に準備を終えていた。

ジッパーの閉まりきらないリュックサックを背負って立ち上がった頃には、もうほとんどすべての乗客が降りてしまっていた。

乗ってきた時と同じ三号車と四号車の間の扉から降りると、硬くざらついた石の感触が靴に伝わった。乾いた風が草の匂いを乗せて、ふわりと髪を撫でた。空気の質が、明らかに僕らの住む世界と違うように感じた。

そこは簡素ながら一応駅のようだ。石で出来たシンプルな乗り場に雨避けの為の粗末なトタン屋根と、座ったら壊れそうな歪んだベンチが隅にちょこんと添えられている。

駅名のプレートも路線図も地図も見つからなかった。これでは何の駅かさっぱり分らない。駅が殺風景に見えるのは、おそらくそういった文字情報が皆無だからだろう。

ふいに、周囲が少し暗くなる。列車のヘッドライトが消されたらしい。消された、というより列車が自分自身の意思で消したのだろう。そういう列車なのだと昨日聞いた。本当に、あの中には誰もいないのだろうか。未だに半信半疑だった。客席の明かりはまだ点けていてくれているようで、まだそこそこ明るく足場も確認できた。そういう所はなかなか親切な列車だと思った。

ホームから伸びる階段を下ると、列車から聞こえていた低い唸り声のような機械音が静まった気がした。振り返ると、背後の黒い鉄の塊はすっかり暗闇に紛れていた。

この先の道には一応、ぽつぽつと街灯が立っているから、確かに列車の明かりは無くても大丈夫だ。本当に絶妙なタイミングで動く、不思議な列車だ。

─────────────────

「空が完全に夜になるまでってさ、あとどれくらいなんだろうね」

石段を踏み外さないようにゆっくり下りながら僕は隣を歩く千夏に話しかける。

「うーん…あっちの方はなだ明るいしね。しばらく大丈夫じゃないかなあ」

切符屋を探して列車に戻ってくるまでどのくらいかかるのか、全く見当がつかない。僕は少し不安になった。

隣の席の男の話はこうだった。

_________市場には大抵、日が沈みきるまで停まっているはずだよ。乗客は皆、ここで降りて食料や旅の道具を補充しに行くからな。だから、空が完全に夜になるまでに列車に戻るようにするんだ。

_________乗り遅れたらどうなるの?

_________ここは利用者が多いし、またそのうち回ってくるさ。まあ何日後、下手すりゃ何十日後かもしれないけどな。そうだ、言い忘れていた。この列車、発車準備を始める時に警笛を何回か鳴らすんだ。それを目安に戻ってくるといいかもな。

_________おじさんも市場に行くの?

_________悪いな、おじさんは湖の方に出て舟に乗りたいんだ。

_________舟でどこに?

_________さあなぁ。まあ行ってから考えるさ。

男は自分の事を旅人だと言っていた。彼の手には、果たして目的地の切符はあったのだろうか。その場の気分でのらりくらりと放浪する様は惹かれるものもあったが、やはり僕は記憶を取り戻して元の世界へ帰りたい気持ちの方が強かった。その場の状況に簡単に適応できるほど、僕は大人ではなかったのだ。

東の空はもう夜の気配がし始めているが、僕らが進む方向である西の空はまだ赤紫色だ。雲が少なく、空が澄んでいる。

「わ、凄いよ見て」

軽やかに前を歩き出した千夏が立ち止まり、僕ら兄弟を呼ぶ。見ると眼下に鮮やかな色に輝く市場街が煌めいていた。夕闇の草原の中に現れたそれは、蜃気楼のように現実感が無い。

縦に横に、枝葉のように生える看板。遊園地やクリスマスツリーを思わせるカラフルな電飾。風に揺れる暖簾や提灯。無計画に増築され乱立する古いコンクリートのビル群は、要塞のようだ。その一つ一つの窓には明かりが燈り、光が点描を描いている。

この街はきっと、眠らないのだろう。夜の似合う街だ。

「行こう。時間が無くなる」

兄の合図に我に帰った僕らは、急々と光の砦へ続く坂道を下り始めた。

─────────────────

市場に近づくにつれて、一番存在感を放ち始めたのは匂いだった。炭の焼ける匂い。海産物から漂う生臭い磯の匂い。スープの出し汁の匂い。熟しすぎた果実の甘いがそれらに絶妙に混じりこみ、少々不快な独特の存在感を放つ。それら全ては僕が今まで嗅いできたものとは同じようでどこか違う、異国を感じさせる香りなのだ。

「烏…之街…市場。〝とりのまち〟かな。この市場の名前」

僕は頭上高くにあるゲートの文字を一生懸命読もうとした。上ばかり見ているので人にぶつかってしまう。気をつけろ、前見て歩けと後ろから兄に注意される。

「〝からすのまち〟かもよ」

左右に広がる店々の看板や広告を注意深く見ていた千夏が言った。彼女の指差す方向を見ると、やけにカラスの絵をモチーフにした看板や土産物が目に付いた。

〝鳥(とり)〟と〝烏(からす)〟はそっくりだけど微妙に違う漢字なんだ、と兄が人差し指で宙をなぞりながら説明してくれた。六年生と四年生の国語力の違いはこんなところに出てしまうのか。

カラスの街。見上げると確かにカラスが上空を何羽も飛んでいる。食べ物を狙っているのだろうか。愛嬌の無いその泣き声は、行き場も分らず彷徨う迷い人をあざ笑っているようにも見えた。

この街を歩く人々は老若男女様々で、皆が好き勝手に好きなものを売っているように見える。無秩序だ。そんな中を楽しそうに走り抜ける子供もいれば、夢遊病のようにおぼつかない足取りで彷徨う枯れた放浪者も居る。きっとこの中に僕らと同じ境遇の人もいるのだろう。帰り道を失ってここに住み着いて商売を始める人もいるのだろうか。もしかしたら、ここにある店は皆、そういう人々が開いているのかもしれない。

ゲートの先に広がるのは、幅の広い大通りだ。丘の上から見た印象だと、ここがメインストリートなのだろう。左右をびっしり埋めつくす店々はどれも入り口が屋台風に迫り出していて、暖簾の隙間から香ばしい湯気が漂っている。どの店にも人が多く入り、美味しそうにスープを啜ったり酒を飲んだりしている。祭りのような賑わいだった。毎晩こんな感じだったら疲れてしまわないのだろうか。

この大通りはほとんどが飲食店のようで、左右から伸びる大量の看板は食欲を刺激する赤や橙、黄色が多く目に付いた。リアルに描かれた骨付き肉や鍋料理の看板は美味しくて当たり前と言わんばかりに主張しているが、得体の知れない食材ばかりで食べたいという気持ちにはあまりなれなかった。

「この通りはやっぱ食べ物屋しかないってさ」

人込みを器用に潜り抜けて、黒髪を揺らしながら千夏が右奥から戻ってくる。いつの間にか彼女は近くの店の人間に道を聞いたらしい。彼女は僕と違って、実に行動力がある。

「切符屋は分らないけど、あるとしたらあっちの方じゃないかって言ってたよ」

そう言って彼女が指で示すのは、屋台と屋台の間から延びる細い路地だった。奥にも店はずっと続いているようだが、薄暗く妖しい雰囲気が漂っている。

僕が躊躇しているうちに、利発な少女はどんどん奥に進み始める。僕は仕方なくその背中を追った。後ろから兄が着いてくる。僕らはゲームのキャラクターのように縦一列で、屋台から漂う生暖かい水蒸気を掻き分けながら奥に踏み込んだ。

奥に進めば進むほど道は狭く複雑になってゆく。大通りと比べて薄暗い印象なのは、屋根で空がほとんど遮られているからだろう。薄い木やトタンでいい加減に作られた屋根が無造作に迫り出し、その隙間から電線が蛇のように垂れ下がっている。屋根と屋根の隙間から時折水が滴り落ち、水溜りができている。毛が逆立った野良猫がそれを舐めている。路地全体に湿った錆の臭いが漂っている。

千夏が聞いてきた通り、奥に行くほど店のジャンルは少しずつ切符屋に近くなっていく印象だった。

大通りの近くはまだ乾物屋や肉屋などの食材を扱う店ばかりで、各店舗が強い臭いを主張し合っていたため、鼻がおかしくなりそうだった。道に転がる腐ったキャベツの葉、大量のハエがたかる生肉、毒々しい色の菓子の山盛り…食欲は減退する一方だった。

更に奥の、アリの巣のようにくねくねと枝分かれした細い路地を進むと、ネジばかりが大量に売られる店や古本屋、日用雑貨の店など、食品以外の品物を扱う店を目にするようになった。裸電球に照らされた薄暗い通りは人通りも徐々に少なくなり、色彩も地味で寂しい。カラスの鳴き声がさらに哀愁を呼んだ。

もし僕が一人だったら、こんな道を歩くなんてとても怖くてできなかっただろう。手前と後ろに信頼できる年上の人間がいるからこそ、僕はこの道を歩いていく事ができるのだ。

切符屋は近づいているような印象はあるが、進めば進むほど空はどんどん屋根に遮られ、ついには全く見えなくなってしまった。これでは時間の経過が分らない。三人はお互いそれを感じていたのか、段々早足になっていった。

気がつくと随分人気が無い所まで来ていた。シャッターの閉まった店や営業する気のなさそうな店ばかりが目に付くようになった。横倒しになったまま放置されている理髪店の看板が物悲しい。

これだけ広く賑わいのある商店街でも、きっと流行り廃りがあるのだろう。きっとこの辺は、廃れてしまった地区なのだ。

人通りが少ないのを利用して商売をする店も中にはあった。法の目を潜りながら商売をしている雰囲気の、怪しい店だ。そもそもこの世界にどんな法があるか分らないが、こういう場所を選んで商売をするということは、つまりそういう事なのだろう。まだ幼かった僕には合法も非合法もよく分らなかったが、暗い路地の奥で不健康な色の光を放つ店々はきっと子供が入ってはいけないのだと直感していた。

先頭を歩く千夏は、慎重に周囲を見渡しはじめた。多分この辺だよね、と独り言なのか話しかけているのか曖昧な声で呟く。

そしてついに彼女は比較的まともに営業していそうな店を見定めて、単身で聞き込みに入った。僕達兄弟は店の前に取り残される。兄は路地の奥を見つめながら無言で背を向けている。僕は重いリュックサックを地面に落とす。列車においておくか悩んだのだが、一応全部の荷物を持ってきたのだ。おかげで随分と肩が疲れた。

千夏が入った店はどうやら写真屋らしい。茶色くくすんだガラスのショーケースの中に、見たことも無いような古い写真機や色褪せた記念写真が並んでいる。写真の中の人物は皆不自然なほどの笑顔で行儀良くこちらを向いているのが、逆に不気味に見えた。

一番上に飾られた見知らぬ家族の集合写真を見ていると、ふと父を母の姿が頭に浮かぶ。

父は写真を撮るのが好きだったが、あまり上手ではなかった。風景写真は綺麗に撮るのだが、人物を撮るのがどうにも下手なのだ。父の撮る僕や家族の写真はやけに構図が片寄っていて、安定が悪い。去年の大掃除で見つけた五年ほど前のアルバムに収められた写真を見ながら父と笑った事を、思い出した。なんだか随分昔の事のように思える。

「切符屋、この辺にあるってさ!」

すっかり遠い目になっていた僕を、勢いのある高い声が呼び戻す。薄暗い写真屋のガラス戸が開き、千夏の細い足が軽やかに飛び出した。

「この先の大きいアパートに入ってるんじゃないかって話だよ」

彼女は先頭になり、自信に満ちた足取りでどんどん奥へ入っていく。僕ら兄弟は慌てて後を追った。

頭上が屋根に覆われているこの路地は、建物の中と外の区別があって無いようなものだった。トタン屋根が分厚いコンクリートの天井に変わり、僕らはいつの間にか建物の中に入っていた。雨漏りの染みが壁画のように広がる汚れた鼠色のコンクリートのアパートは、住宅と店舗が交じり合った雑居ビルのようなものらしい。一階部分はすべて吹き抜けになっていて、木造の簡素な屋台小屋が並んでいた。半分以上が閉まっていて、やはりここも活気が無い。暇そうな時計屋と半壊した無人の屋台の間に、二階へ続く薄暗い階段があったので僕らは上へと進む。

二階は全く人気が無く、前へ進むのには勇気が居る場所だった。僕らの足音とささやかな生活音だけが空虚に響き渡る。

二階より上はアパートの部屋を改造して店舗にしているらしく、外廊下には様々な看板や案内板がはみ出していた。天井や壁には電線が縦横無尽に張り巡らされ、遺跡に侵食する木の根を思わせた。

整骨院、修理屋などの並びの中に、切符屋の姿はなかなか見つけられない。三階に登っても同じだったが、四階への階段を探している時に後方を歩く兄が立ち止まる音がした。

「あの看板、切符って書いてないか?」

指差す先の暗がりの中に、〝切符〟という文字がうっすらと浮かび上がる。どうやら隣接する隣の建物にあるようだ。運良く、丁度今居る三階から渡り廊下が通じていた。

六階建てのアパート同士の間は隙間風が強く、歪んだ細い渡り廊下は今にも折れそうなくらい不安定に見えた。

「え、これ渡るの? 大丈夫?」

あれほど怖いもの知らずだった先頭の少女はここで初めて戸惑いを見せる。三階とは言えど、光を通さない谷間は奈落の底のように深淵だ。彼女は壁に手を当てたまま動かない。

「じゃあ俺が先に行く」

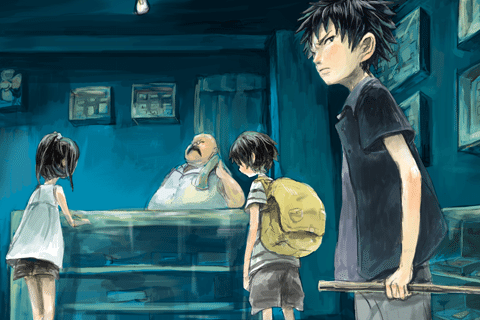

そう言って兄が平然と前に踏み出した。どこで拾ったのか、箒の柄のような細長い棒を右手に握り締めていた。武装して颯爽と暗闇を歩く黒い少年は、小学生離れした威圧感があった。

僕が兄の後を追うと、ようやく決心が着いたらしい千夏はひょこひょこと頼りなく付いてきた。その姿を見たとき、田舎の川の小さな吊り橋の風景を僕は思い出す。

そういえば、彼女は進んで吊り橋を渡ろうとしなかった。吊り橋を渡れば町まで近道なのに、いつも遠回りして車道のある大きな橋へ遠回りしていた覚えがある。

何事も恐れない少女も、高いところだけは苦手だったのだ。

─────────────────

切符屋は僕らが見た案内板のさらに随分奥まった場所にあった。煤けた矢印の案内に沿って進むと、細い曲がり角の先から青白い光が漏れている場所まで辿り着く。曲がりきるまで先の見えない廊下は、まるでお化け屋敷だ。

そしてようやく僕達は、白い塗料で切符と書かれた青い擦りガラスの扉に到着する。兄がドアノブにを手をかけると、鼠の叫び声のような音を立ててゆっくりと戸は開いた。

電球の光が青白いせいか、店全体が青く寒々しい。狭い店内には僕の胸元くらいの高さのガラスケースが壁側を囲むように四つ、中央に一つ並んでいて、博物館の小展示室を思わせた。壁面にはびっしりと切符が貼り付けられている。大きさも色も様々で、中には文字が判別できないくらい退色してしまったものもあった。

ガラスケースに入っている切符はおそらく貴重なものなのだろう。風景や鉄道の絵が描かれた記念切符のようなものが綺麗に並んでいる。見たことも無い言語で行き先を書かれたものもあった。

「すみませーん! いませんかー?」

店の奥に向かって千夏が何度も呼びかける。 奥には小さなカウンターがあり、その後ろには奥の部屋に続く扉があった。木の扉は開かれており、黄ばんだエスニック調の柄物の暖簾がゆらゆら妖しく揺れている。おそらく奥は住居だろう。いくら呼んでも返事はなく、店内には掛け時計の音と換気扇の音だけが響いていた。

千夏がカウンターから離れようとしたその時、奥の間から声が聞こえ、その直後に重量感のある足音が床を軋ませながら近づいてきた。

はいはい、と実に面倒臭そうな声で顔を出したのは、大柄の中年男だ。脂ぎった眼鏡越しに僕らを一瞥すると、なんだ子供かと言うような冷めた目で溜息をついた。

「何ですかね」

男は営業向きの良く通る声を持っているにもかかわらず、全く営業する気の無い様子で言った。

「あの、私達切符を盗まれちゃって、」

「で?」

「え、えーっと、困っているんです! どこに行こうとしたのかも分らなくなってしまい、」

「はい」

切符屋は毛の一本も無い頭の汗をタオルで拭きながら、カウンターの椅子にどっしりと座る。彼はこちらが用件を言い終わるまで答えないスタンスらしい。急かすような相槌に、幼い少女は翻弄されているようだった。

「で、切符を盗んだ人がここに来てないかと思いまして。えーっと…」

「駅員みたいな格好の」後ろから兄が足りない言葉を補足する。

店主は頭を拭いたタオルで今度は丸眼鏡を拭きながら、口をへの字にして少女を見ている。動くたびに大きな腹がゼリーのように揺れ、頭と眼鏡が電灯に反射して光る。トド…いや、どちらかと言うとセイウチだ。セイウチに似ている。頭のラインと髭のバランスがまさにそれだ。

「あー、醒ヶ井(さめがい)ね。さっき来ましたよ」

「来たんですか!?」

僕と千夏がほぼ同時に声を上げた。汗かきのセイウチは相変わらず水色のタオルで顔中を拭っている。

「来た来た。そんでさっき帰った」

僕の背後から舌打ちが聞こえる。兄は切符泥棒を捕まえて、あの棒で一発殴る気だったのだろうか。

「あの、じゃあ切符は?」

少女が言い終わる前に切符屋はカウンターの端に詰まれた小箱から一枚ずつ切符を並べてゆく。

ざっと十枚ほどだろうか。握りつぶされてくしゃくしゃになっていたり油汚れがついていたり、一見するとゴミと間違えてしまいそうなものばかりだった。

「あいつが持ってきたのはこれで全部」

そう言って切符屋はカウンターを軽く叩く。僕らは汚れた切符を一枚一枚広げてじっくりと見た。

「本当にこれで全部か」

兄の少々乱暴な問いに、セイウチは同じくらい乱暴にそうだよ、と返事をする。

見落としの無いように一応丁寧に見たが、僕はもう最初に見たときから諦めがついていた。 ここには僕らの切符は無い。

幸いにも、母から受け取った切符の色や形状の記憶はまだ覚えていたのだ。裏が茶色くて硬めの紙の、少し大きめの長方形のはずだ。ここにある切符はそのどれにもあてはまらない。

そもそも僕は自動改札口を通ったので、切符には機械が空けた綺麗な穴が開いているはずである。これらはどう見ても古い改札鋏で切られたものだ。僕は改札鋏など博物館か昔家にあった電車ごっこセットでしか見たことが無い。

「無い…。無い…です」

僕は小さい声で、そう呟く。

「じゃあ買ってもらうしか無いよ」

「買う…といくらなんですか?」

「いくら持ってるんだい」

首に提げた財布から、母から預かった金の残りを取り出すと、四千円くらいあった。元は五千円だったのだが、弁当を買うときに使ってしまったのだ。

「ふーん」切符屋は眼鏡を左手で支えながら僕の財布を覗き込む。

「まあ買えなくはないけどね。でも三人分でしょ? そしたら近場までしか買えませんよ。近くないんだろう? あんた達の行き先ってのは」

近くないよね、と僕は年上二人に確認する。セイウチの言う〝近い〟がどの程度の距離を指すかは分らないが、だいたい丸一日くらいは乗ったのだ。近いとは言えないだろう。

「じゃあ諦めな。あいつはまた列車に戻るはずだ。直接聞いてみりゃあいい」

太った切符屋は糊で張ったシャツの襟元を直しながら立ち上がる。

「でも」

彼はそう言い足し、突然動きを止めた。

「お嬢ちゃん」

いきなり単独で呼ばれた少女は、声にならない声をあげて立ちすくむ。男の眼光は鋭い。

「あんたは持ってるじゃないか」

「えっ、お金、ですか? 私は全然持ってなくて」

「金じゃあない。切符だよ」

その言葉に、店内にいる全員の視線が細身の少女に集まる。

「え、そ、そんなはず」

千夏はあわててショートパンツのポケットを探る。今まで疑問に思わなかったのが不思議だが、彼女は荷物らしきものを何も持っていなかった。

始めに右ポケット、次に左ポケット、尻の左ポケット、そして、

「あ…」

最後のポケットで彼女の動きが止まった。そして、ゆっくりとポケットから手を引き出してゆく。

「ほらやっぱり。ワタシはね、分るんですよ。こういう仕事してるとね」

彼女の手に握られていたのは、小さな切符だった。切符泥棒が持ってきたものと、何処と無く形が似ている。

「うそ…何で…」

少女は目を大きく開いたまま、それ以上何も喋りはしなかった。

「えーっと…〝虫〟じゃなくて…」

掠れて読み辛い切符の文字を僕は読もうとしてみる。

「〝蛍ノ辻(ほたるのつじ)〟…で、いいのか?」

漢字に強い兄が首をかしげながらそう解読する。

「千夏ちゃん、これって_________」

その時、窓の外の遠い果てから高い笛の音が聞こえた。

「警笛だな」

切符屋の言葉に僕らは一気に血の気が失せる。

「それ急げ急げ」

あざ笑うようなセイウチの声を聞く間もなく、三人で顔を見合わせてから慌てて店を飛び出した。

_________発車準備を始める前に警笛を何回か鳴らすんだ

親切な旅人の言葉が蘇る。

急がなくては。

乗り遅れたら、僕らの切符はきっと二度と戻ってこない。

「ど、どっちだっけ!?」

「右だ、右! とにかく元来た道をそのまま戻るぞ!」

兄はそう叫んで先頭に飛び出す。僕はもはや完全に道が分らなくなっていた。方向感覚の良い兄に頼るしかない。僕は無言の少女と共に、その後を追った。

不安定な渡り廊下を走り抜け、階段を駆け下りてアパートの外へ出る。そして細く長い混沌の路地を三人は全力で走る。

足が遅く運動会でもビリな僕は、足の速い二人に追いつくのはなかなか困難だった。少しでも気を抜くとどんどん二人と距離を離されてしまう。

だが足を止めることはできないのだ。こんな怪しい街で一人だけ取り残されるなんて、想像するのも恐ろしい事だ。僕はあの二人に頼らないと何もできない。無力なのだ。

荒く細い息を口から吐き出しながら、僕は無我夢中で走った。重いリュックサックが背中に当たりすぎて、痛くて泣きそうだった。

それに気付いたのか、手ぶらの千夏がリュックサックを代わりに背負ってくれた。おかげでだいぶ楽にはなったが、やはり足が遅い事には変わりなかった。

徐々に人は増え、市場が色を取り戻してゆく。暗くなったせいか、来た時よりも看板や提灯の明かりが鮮やかに見えた。色とりどりの色彩の海を僕らは走り抜けた。

ようやく大通りに出た時、二度目の警笛が響いた。今度は大きい音で聞こえた。

「も、もう間に合わないんじゃないの!?」

千夏が枯れた声で絶望的に叫ぶ。

「まだ大丈夫だよ!」

僕は後ろからそう呼びかけ、人込みを掻き分けて彼女に追いつく。

「三回目の笛で発車だよね? だからまだ間に合う!」

彼女はそうだっけ、とキョトンとした目で言う。確か、あの旅人がそう言っていたような気がするのだ。

「よし、急ぐぞ」

前方で様子を見ていた兄の合図で、再び三人は走りだした。すっかり夜の帳が下りた空に、小さな明かりが見える。あれはきっと列車、無限夜行の明かりだ。

僕らは自分達よりも身長の高い大人たちの隙間を縫うように進む。もう目的地まで一直線で、ゴールも見えているのだ。あと少しの辛抱だ。

そう思った矢先に、僕の右半身が誰かにぶつかった。

幸い転びはしなかったが、ズボンの右ポケットから何かが落ちる音がした。

電車。黄色い電車だ。

お気に入りの電車のおもちゃだ。

「兄ちゃん! 千夏ちゃん! ちょっと待って!」

僕は思わず叫ぶ。そしてしゃがみ込んで黄色いその姿を探す。道行く人々の足が、ことごとく邪魔をする。

潰れないようにとリュックサックから出していたのが仇となったのだ。せめてボタンの締まるポケットに入れていれば良かったのだろう。

「悠太! どうしたんだ」

真後ろに兄が走り寄ってきた。

「兄ちゃん、電車、僕の黄色い電車が」

兄とも遊ぶ約束をしたのだ。祖父母の家の長い廊下で。そうだ、千夏も誘わないと________

「どうだっていいだろ、そんな物」

低く、冷たい声だった。

兄は僕の腕を強引に掴んで体を起き上がらせ、そのまま走り出す。丁度、あの列車に乗る為に走った時のように。

だが、あの時とは違う。

掴まれた腕が、痛い。

市場の門を抜けて人込みから開放されたあたりで、僕はその冷たい手を振り切った。

丘を登りきると、暗闇と同化した列車は窓明かりだけ浮かび上がらせて待っていた。僕らは開いた扉に飛び込み、そのまま通路に膝から倒れこむ。息を吸うのも吐くのも信じられないくらい苦しかった。

意外な事に、最後の警笛が鳴ったのはそれから数分後の事だった。思っていたより時間の余裕はあったらしい。僕らに気を使うようにゆっくりと締まる扉を見ていると、やはりこの列車は意思をもっているのだと感じる事ができる。あれほど不気味がっていた列車が少し愛しく思えた。

列車が発車してからもしばらく三人は通路に横になっていた。ひんやりとした床が火照った体には心地よかったのだ。ようやく息が落ち着いて立ち上がった頃には、もうあの光の洪水のような市場街は見えなくなっていた。

─────────────────

再び三号車の同じ席に戻ると、一気に疲れが押し寄せてきた。向かいの席の男はもういない。乗客も半分以下くらいにまで減っている様子だった。皆、あの市場に消えてしまったのだ。

席に座って荷物を降ろすと急に用が足したくなったので、僕は一人で前方の車両へ向かった。二号車と三号車の連絡通路にある便所に入ると、休んでいた脳が少しずつ活動し始める。 この列車は次は何処に向かうのだろうか。切符泥棒はやはりこの列車にいるのだろうか。そして、千夏の持っていたあの切符は一体________

便所を出ると、薄暗い通路に少女が立っていた。

「わっ! びっくりした。千夏ちゃんもトイレ?」

少女は無言で首を振る。

「しばらく前の方にいようと思って。ちょっとね、一人になりたいんだ」

千夏はやけに大人びた、落ち着いた声で呟いた。

「ねえ、悠くん」

国語の朗読のようにゆっくりと鮮明に、彼女は僕の名を呼ぶ。

「祐くんはどうしてさっき、警笛のこと知ってたの? 三回鳴ると発車って…」

「えっ? だ、だってあのおじさんが」

「おじさんは〝三回鳴ると発車〟なんて言ってなかった」

湖面のように澄みきった瞳が僕を捉える。

そして少女は、少しだけ表情を緩ませて僕に問いかけた。

「まだ、思い出せない?」

どういう…意味だろう。

分らない。

彼女の真意が分らない。

「悠くんはさ、この列車に乗るの、初めてじゃないんじゃないのかな」

何を_________

「そ、そんなわけ無いよ。だ、だって」

その後の言葉が続かない。僕の声は線路を走る音に掻き消される。

「私はね、」

少女はゆっくりと口を開く。

全てがスローモーションに見える。

「私は思い出した。全部、思い出したんだ」

月明かりに照らされた幼馴染の少女は、少し哀しげに微笑んだ。

──────────────────

続く

著 宵町めめ(2009年)

note掲載版は、文章を原作版、絵をノベルゲーム版としたものです。

投げ銭、心と生活の糧になります。大歓迎です!!