アクションリサーチする〜

今回は大学の研究の一環で調べた「アクションリサーチ(Action Research)」という研究手法・研究戦略について書きたいと思います。

背景

大学の学部時代は理工学部物理学科に所属していたため、ゼミと言うより研究室で、卒論は「実験報告」で、タイトルは「LaNi1/4Mn3/4O3の結晶構造と物性」でした。(ナンノコッチャワカラナイ😅)

学部時代の卒論が「自然科学(実験や観察をもとに自然界の現象や法則を解明する)」であるのに対して、今回のムサビでの修論は「社会科学(社会現象や人間の行動を理解し、それに基づいて理論を構築)」であるので、研究に対するアプローチが異なります。

また社会科学の研究においても、様々な研究手法や研究戦略があり、それを決めていくことも研究の大切なステップです。そこで今回は、自分の研究テーマにフィットしそうな「アクションリサーチ」について調べています。

アクションリサーチとは

アクションリサーチとは「ある集合体や社会のベターメント(改善、改革)をめざす、当事者と研究者の協働実践的な研究」です。これは、研究者が実際の現場で当事者と活動を共にしながら、その活動自体を改善しつつ、さらにその活動の中で新しい理論や概念を見つけていくことと言えます。

整理すると、アクションリサーチを構成する3つの要素があります。

アクション:社会課題を解決するためのプロジェクトを実施

リサーチ:プロジェクトを実施しながら新たな知識を編み出していく

参加:関係者が持続可能で公正な環境のもとで、協働していく

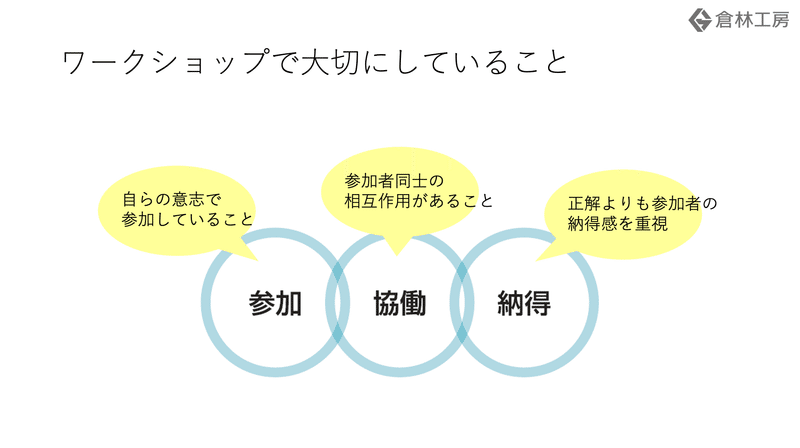

これを見て思い出したのが、わたしがワークショップで紹介する「参加・協働・納得」のスライドです。

それもそのはず、アクションリサーチの源流と言われるクルト・レヴィンは「場の理論」や「行動の変容」について研究した人で、相互作用や共同学習を実現するワークショップの始祖と呼んでもよいでしょう。クルト・レヴィンのグループ・ダイナミックスはワークショップデザインのベースになっていると思います。

アクションリサーチのプロセス

閑話休題

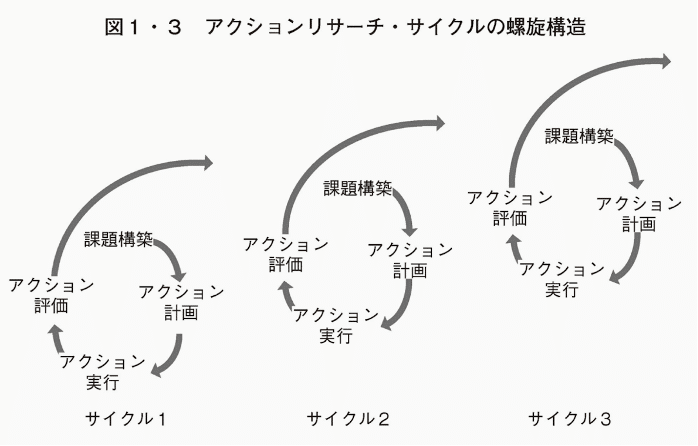

では、そのアクションリサーチはどのように進んでいくのでしょうか。アクションリサーチは、プロジェクトの目的を設定し、課題の構築、アクション計画、アクション実施、アクション評価というサイクルを繰り返します。

一見普通のプロジェクトに見えますが、まさにこのサイクルは前述の「アクション」に相当するところで、社会課題を解決するためのプロジェクトであると言えます。

また、プロジェクトの目的を設定する際に「コンテキスト」を重視しますが、このあたりも「極度に一般化したプロジェクト」ではなく、「地域や参加者、その状況というコンテキストを踏まえたプロジェクト」を目指していることが分かります。

さらにこのサイクルを反復し、アクションの結果を次のアクションに活かしていきます。

このサイクルは、アジャイル開発のように捉えることができます。もちろんこのサイクルは「同じことを繰り返す」のではなく「前のサイクルの結果を踏まえたサイクル」というように螺旋構造になっていることがポイントです。

ただここまでの内容は通常のプロジェクトにおけるPDCAと変わらないような気がします。アクションリサーチと通常のプロジェクトはどこが異なるのでしょうか。

アクションリサーチをリサーチたらしめるポイント

アクションリサーチをリサーチたらしめる活動が「内容・プロセス・評価」という3つのポイントです。この3つのポイントをメタサイクルと呼びます。

先程のプロジェクトの活動を「内容(プロジェクトでは何が行われているのか?)」を捉え、「プロセス(個々の活動がどのように計画・実行・評価されているか?)」を確認し、「前提(プロジェクトや参加者の前提は何か?)」を批判的に捉えます。

これにより、通常のプロジェクトがアクションリサーチとして建てつけられ、リサーチの結果として新たな知を生み出すことが期待されます。

独り言

「アクションリサーチのメタサイクル」の図は、おそらく3本足のスツールのメタファーだと思うのですが、個人的には若干分かりづらいと感じています。というのも、「内容・プロセス・前提」というポイントがプロジェクトを支えているイメージは持てるものの、相互に独立して単発的な活動に見えてしまうからです。

「内容・プロセス・前提」はプロジェクト全般において常に意識されるものなのではないかと想定しており、それ自体が継続的なサイクルになっているのではないかと思います。この観点で作成したのが以下の図です。実際にプロジェクトに関わりながらこの認識が適切なのか見ていきたいと思います。

研究テーマについて

今回、アクションリサーチについて調査し、自分の研究テーマにフィットするかを確認しました。

現時点ではこのアクションリサーチという研究戦略で行くのが良いと思っています。その中で様々な定性調査・定量調査も活用していく予定です。

ちなみに、3月時点での(迷走中の)研究テーマはこちらのnoteをご覧ください。。。

おわりに

ここから具体的な研究アクションをプロジェクトの参加者の皆さんと相談しながら策定し実施していくことになります。まだまだ先は長いですが引き続き頑張ります💪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?