サッカーTR解体新書②

今回も日本サッカー協会ナショナルトレセンU14のトレーニングメニューから解説していきたいと思います。

ナショナルトレセンとは、日本サッカー協会(JFA)によるトレセン制度の最上位にある日本全国規模の講習会である。

特に将来を嘱望される若年層のサッカー選手に対して、良質の指導と高いレベルでの選手交流の場を提供するとともに、将来の日本代表として活躍する可能性を持った選手を発掘するものである。

テーマはビルドアップ

まず、W-UPから内容はこちら

まず戦術的な面から観てみます。

ビルドアップという事で、ディフェンスラインでのパス交換で、4バックという背景が、あります。

①では戦術的判断要素はなくテクニックアクションのみのトレーニング。

②では、内容は一緒だが、攻撃方向を意識づけ、少し試合背景に近づけてトレーニング。

③ではより試合背景に近づけるために、リミテッドプレッシャーをつけ、プレッシャーのかけ方を観てCBからCBへのパスなのか、CBからSBへパスなのか選択肢のあるトレーニングとなっている。

①から③へと、段階的に脳に負荷をかけて、

技術と戦術共に次のトレーニングに向けた内容になっている。

技術+判断面では完全には止めないコントロールで動いているボールを蹴る技術、方向づけされたコントロール(コントロールオリエンタード)からパス。どこにコントロールするのか?それとも、ワンタッチパスなのか、それは何を観て判断するのか?パスのタイミングは何が合図なのか?パススピードはどのくらいの強さなのか?などこのトレーニングで次のトレーニングの前にパススピードの基準や判断基準を設定することで選手もトレーニングしやすくなると思います。

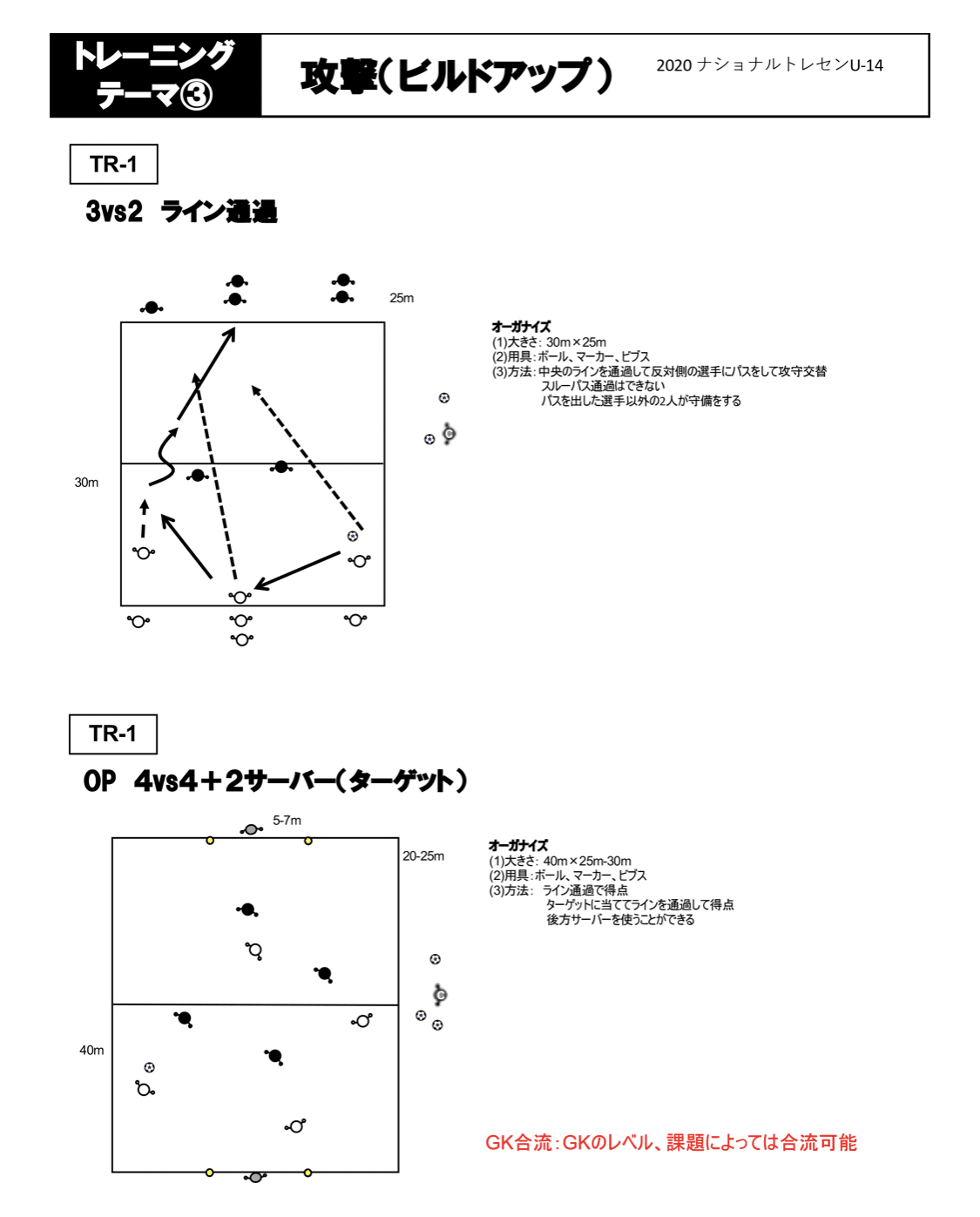

次にTR-1

3vs2のライン通過を観てみます。

まず、オーガナイズでグリッドの大きさで実際のゲームとは大きく違う、という事。W-UPでの4バックはどうなったのか?という事。

W-upから、より最適化という流れが良いような気がするが、協会側に何か意図があるのだろう。

ルールだが、シンプルにライン通過してからパス。

スルーパス通過はできないとの事なので、ドリブル通過してからパス。

奪われた後のアクションはルールに載ってないので切り替えの局面は存在しません。

次にこのトレーニングの戦術面を観てみます。

まず、3人でビルドアップという事でポジションの設定を与えてもいいかもいいと思います。SB CB SBのバックやSB CB CBといった4バックでの左サイドを意識させたものなど、ポジションを意識させる事で試合背景がよりリアルにでてきます。

そして、3vs2の数的優位性があります。前回でも述べましたが数的優位には必ずどこかに2vs1があります。なので、2vs1の状況作りを意識させ、攻撃します。今回は攻撃方向が、あるので横パスを巧く使い相手守備者の間を動かす事が鍵になります。

横パスというのは相手守備者間を広げます。

縦パスというのは相手守備者を引きだします。

この特徴をわかった上で、更に横パスというより、少し味方同士のポジションの高さを異なるよう意識し、斜めパスになるようにします。

全ての状況に当てはまるわけではないですが、斜めパスのメリットとして、前進、相手守備者の視野を限定的なものにできる、ボール奪われた時2人同時に超えられない、などかあります。

そして、パス交換を巧く使い相手守備者同士の間を運ぶドリブルで通過を狙います。

このトレーニングはビルドアップが目的なので、あまりコンビネーションプレーや三人目の動きといった選手が動的になる事は避けた方が良さそうです。守備のリスクが高くなりますので。

次に下のOPのトレーニングをみてみます。

4vs4+ターゲットがいます。さらに下のターゲットも使えるので、攻撃のやり直しも可能でより試合背景に近づくと思います。

この図からすると3バック、あるいは、4バックだか、サイドを意識した守備ラインで、1つ上のラインにボランチの選手が1人加わりました。そしてその上にさらにターゲットがいるという事で、ビルドアップから前進の移行場面の設定も読み取れます。

ただグリッド幅が20-25の設定なので試合でのビルドアップには遠い気がします。実際の試合のビルドアップでは幅の使い方が重要で、サイドチェンジといった戦術も多く使うのでもう少しグリッドサイズを広げてもいいかも知れません。

次にボランチの設定、ターゲットの設定により、位置的優位性もでてきました。位置的優位性というのは、相手の背後にポジションを取る事で優位性を見出す事をいいます。ポジション優位とも呼ばれます。

このトレーニングではこの位置的優位性を獲得している選手にどのようにうまく使うか、あるいは関わらせるかが、ポイントです。このボランチの存在により三人目の動きがよりたくさん出そうです。

ただし、ビルドアップの観点から見ると三人目の動きやコンビネーションプレーは速攻時を意識した方がいいでしょう。

あくまでも、ビルドアップというのは崩しではなく、次の前進をより優位になるようにしなければならないからです。

以上今回はこの辺で終わりたいと思います。

次回へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?