米国株式見通し

1. 米国経済・市場動向アップデート

(1) 5月FOMCと4月CPI振り返り

注目されていた5月FOMCは予想通り0.25%の引き上げ(5.0%~5.25%)となり、市場も特に大きな混乱なく、とりあえず無難に過ぎました。今回の利上げでFRBのドットチャートで示されていた2023年末の中央値予想水準となり、また声明でも「anticipates that some additional policy firming may be appropriate.(いくらかの追加利上げが適切となる可能性を見込む)」という前回声明の文言が削除され、パウエル議長も削除を「意義ある変化」と認めるなど、利上げ打ち止めの可能性を示唆するものとなりました。ただし、「今後の政策は入手データに左右され、会合毎に判断する」とし、基本的にはデータ次第で、引き続きインフレ抑制へのコミットメントを強調するなど、明確な利上げ打ち止めメッセージとまではならず、市場のあく抜け感にはつながりませんでした。

そのほか、金融システムは健全であり、3月初旬より改善していること、また労働市場が力強さを維持していることなどから景気後退は回避可能で、景気後退になったとしても緩やか、との見方を示しています。

一方、先日の米国4月CPIは前年比4.9%の伸びと、21年5月以来約2年ぶりの4%台となり、引き続きインフレのピークアウト感を示す内容となりましたが、インフレ率の低下は緩慢で依然として目標の2%には遠い水準にあります。今回の利上げでFRBが重視するPCEコア指数(前年比)に対する実質政策金利は0.5%程度へとプラス幅が拡大した形で、今後FRBの予想通り、PCEコア指数が低下に向かい、1.5~1.6%まで実質政策金利のプラス幅が拡大していけば引き締め効果がさらに高まってくると思われます(図1)。

(図1)

(2)懸念される銀行の貸出態度の厳格化

急激な金融引締めを背景に、今年3月から2か月足らずで米銀3行が破綻し、巨艦クレディスイスも救済され、直近ではパックウェスト・バンコープの株価が売られるなど、金融システム不安が続いていますが、これを背景に銀行の貸出態度も急速に厳格化しており、企業や家計の信用の引き締まりによる米国景気への影響が懸念されています。

FRBでは四半期ごとに、米銀や米国に拠点を置く約80の銀行に融資態度調査を行って公表していますが、今年1月~3月の企業向け貸出態度は46ポイント(数字が大きいほど貸出態度が厳格)と過去の景気後退期に近い水準となっており、商業用不動産向け(建設・土地開発用)にいたっては73.8と、融資の引き締まりが目立っています。金融システム不安は当面続くものと思われ、今後の更なる景況感の悪化が懸念されるところです(図2、3)。

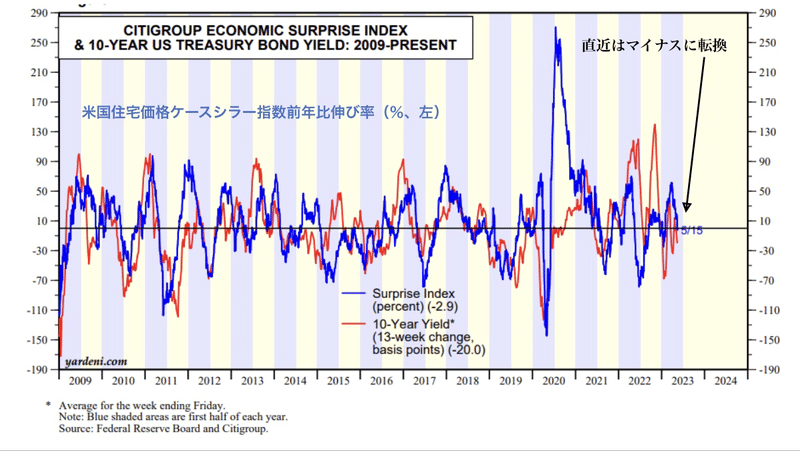

また、景気指標に先行しやすいCITI Group Economic Surprise指数も直近でマイナスに転換しており、今後は更に景況感が悪化してくる可能性があります(図4)。

(図2)

(図3)

(図4)

(3)米国政府債務の上限引き上げ

さらに、目先の最大の懸念は米国政府債務上限の問題です。米国政府の債務残高は法律で上限が決まっていますが、これまでも拡大する債務に対して期限付きの上限適用停止や上限の引き上げで、対応し、その度に市場は動揺してきました。現在の上限は2021年12月に当時バイデン大統領が署名した31兆4千億ドルですが、すでに今年1月に政府債務残高が上限に達したため、財務省は特例措置を講じて資金のやり繰りをしている状況です(図5)。

この債務上限を引き上げるためには、議会で与野党が合意する必要がありますが、債務上限引き上げの見返りに大幅な歳出削減の約束を求める共和党に対し、バイデン大統領は無条件の引き上げを主張しており、合意のメドはたっていない状況です。さらに厄介なのは、次期大統領選出馬を目指すトランプ氏が与党が大幅な歳出削減を約束しない場合はデフォルトもやむなしとして、共和党議員に絶対妥協しないよう、強く促していることです。

イエレン財務長官は早ければ6月1日にも債務の支払いが出来なくなり(デフォルト状態)、そうなれば「経済的な大惨事になる」と警告しており、バイデン大統領もデフォルトなら「世界に破壊的影響をもたらす」と警告しています。

米国債のデフォルトは米国だけでなく、世界経済にとって「決してあってはならないこと」ですので、結局は適用停止か、上限引き上げで合意するものと思っていますが、最後の最後まで予断を許さない状況が続くものと思われ、目先の市場の重しとなることは間違いありません。

(図5)

(4)業績動向アップデート

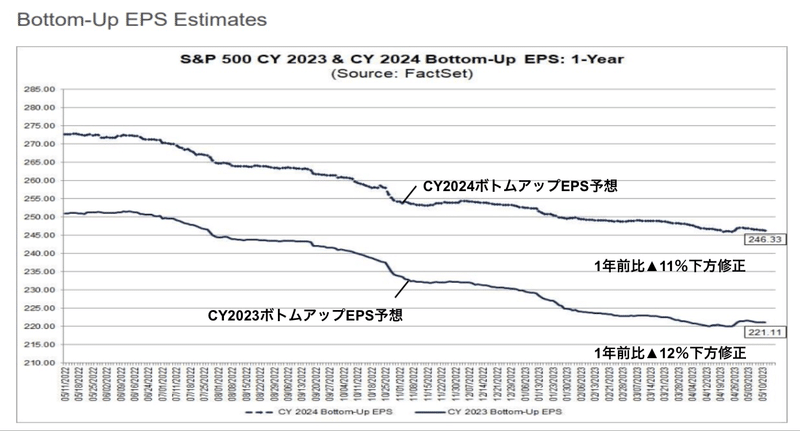

このような中、米国では2023年Q1決算の発表が行われてきました。FACTSET Earnings insight(5月12日時点)によると、S&P500企業の9割以上が発表を終え、内8割近くの企業でEPSが事前予想を上回っていますが、このままいくと、Q1は前年比で▲2.5%の減益見込みと、2四半期連続の減益で、Q2決算見通しも前年比▲6.3%減益(3月末時点から1.5%程度下方修正)と、相変わらず冴えない状況にあります。

今のところ2023年通期ではまだ若干の増益予想となっていますが、今後の更なる景気悪化リスクなども踏まえますと、EPSにはまだしばらく下押し圧力がかかりそうです(図6、7、8、9)

(図6)

(図7)

(図8)

(図9)

(5)バリュエーションとセンチメント

先程のFACTSETの12ヶ月先予想EPSに基づく予想PERは18倍と、過去10年平均(17.3倍)より若干高く、5年平均(18.6倍)より若干低い水準(つまり、PERではそれほど割高でも割安でもない水準)にあります。一方でイールドスプレッド(10年国債利回り−S&P500益回り)は▲2%と、金利対比ではS&P500指数はまだ15%程度割高な水準にあります(図10)。

また、個人投資家のセンチメント指数であるAAII指数は現在中立、機関投資家のポジションを表すNAAIM指数も特段のポジションの偏りは見られず、中立的な位置にあります。

(図10)

2.当面の市場見通し

以上より、基本的にこれまでの状況と変わらず、まだ当面は景気後退局面入りや更なる収益下方修正への警戒などから、上値の重い展開が続きそうです。ただ一方で、悪材料もある程度織り込まれており、新たな悪材料が出ているわけでもなく(米国政府債務上限問題が落ち着く前提ですが)、目先の株価は上にも下にも動きづらい状況と思われます。

このような懸念材料が多い相場環境では意外と株価が堅調に推移することもあるのですが、全体としてはこれまでの見方の通り、S&P500で3800~4200程度のレンジ内の推移がしばらく続くものと見ています。

従って、当面はインデックスものの投資信託などに投資してもなかなかリターンが取りづらく、個別銘柄選択がますます重要となります。厳しい経済環境の中でも競争力があって安定した売上成長が見込める、成長対比でのバリュエーションも割高でない、またフリーキャッシュフロー(営業キャッシュフローから設備投資を引いたもの)がプラスで自己資本比率も高い(負債比率が低い)など、慎重な銘柄選択を通じて良い銘柄を長く持つ、銘柄分散やタイミング分散も行って無理せず、自分のペースで楽しく取り組むことですね。

(実際に投資を行う場合は、自身のご判断でよろしくお願いします。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?