オンマニペメフン――東京外国語大学市民講座へ

本日は東京外国語大学の連続講座:世界を学ぶ、世界を生きる(第3回)「犬から目線で楽しむチベット文学」に参加しました。

個人的にチベット文学は学生時代に触れていたこともあり、また近年の盛り上がりもあるため気になる講座でした。登壇者は星泉さん。白水社の『「その他の外国文学」の翻訳者』に取り上げられているため、名前だけでもご存じの方が多いのではないでしょうか。

【会場まで】

会場は東京外国語大学内のアゴラ・グローバル。Googleで行き方を調べると複数の候補があり、飛田給駅からバスのルートを選択しました。この駅は味の素スタジアムの最寄り駅でもあり、今日は試合日のため駅前の道が賑やかでした。

その賑わいに誘われるように気づいたら、心地よい日差しの下を2キロほど歩いていました。

周辺は自然公園があり、大学のキャンパス内も開放的なつくりになっており、少しだけ中国の大学を思い出しました。

キャンパス内の建物は、どことなく海外のような雰囲気があり、歩いていて楽しかったです。

【講演にて】

講座はチベット文学を知らない方でも楽しめるような工夫が凝らされていました。講座前に流れていた音楽はチベット人ミュージシャンによる楽曲で、何だか郷愁を誘われました。

講座の冒頭ではチベットなぞなぞが出題され、動物や自然が何に見立てられているかを紹介してもらい、それが文学作品のなかで比喩として用いられることを示唆されます。

続いてチベットの文化について、写真や映像などを交えてステレオタイプなイメージからの脱却を促されます。仏教だけではなく、土地神信仰を大切にしている点など、日本との類似性も提示されました。

文化とは思考の根底となりうるものです。そして、文化の背景には歴史があり、歴史の中には他者との交流があります。その中で文学がどのように扱われ、市民や作家がどのように受容したかを丁寧に掘り下げていきます。

そこでペンジョルやトンドゥプジャら先人の紹介と、彼らの貢献を説明されたうえで、いよいよタクブンジャの話題に入りました。しかし、この時点で時間がおしていたため、表題作「ハバ犬を育てる話」の紹介と朗読。

そして、国内で翻訳されているチベット文学作品の紹介、合わせて読みたい「犬小説」の紹介(1冊は既読の『犬の心臓』、もう1冊は『十五匹の犬』)が駆け足で話されて、一旦休憩に入りました。

休憩をはさんで「Q&A」コーナー。残念ながらわたしの質問は取り上げていただけませんでしたが、それと近い話しや、現代の中国における創作活動の難しさと翻訳の難しさについて聞けて興味深かったです。

【講演後】

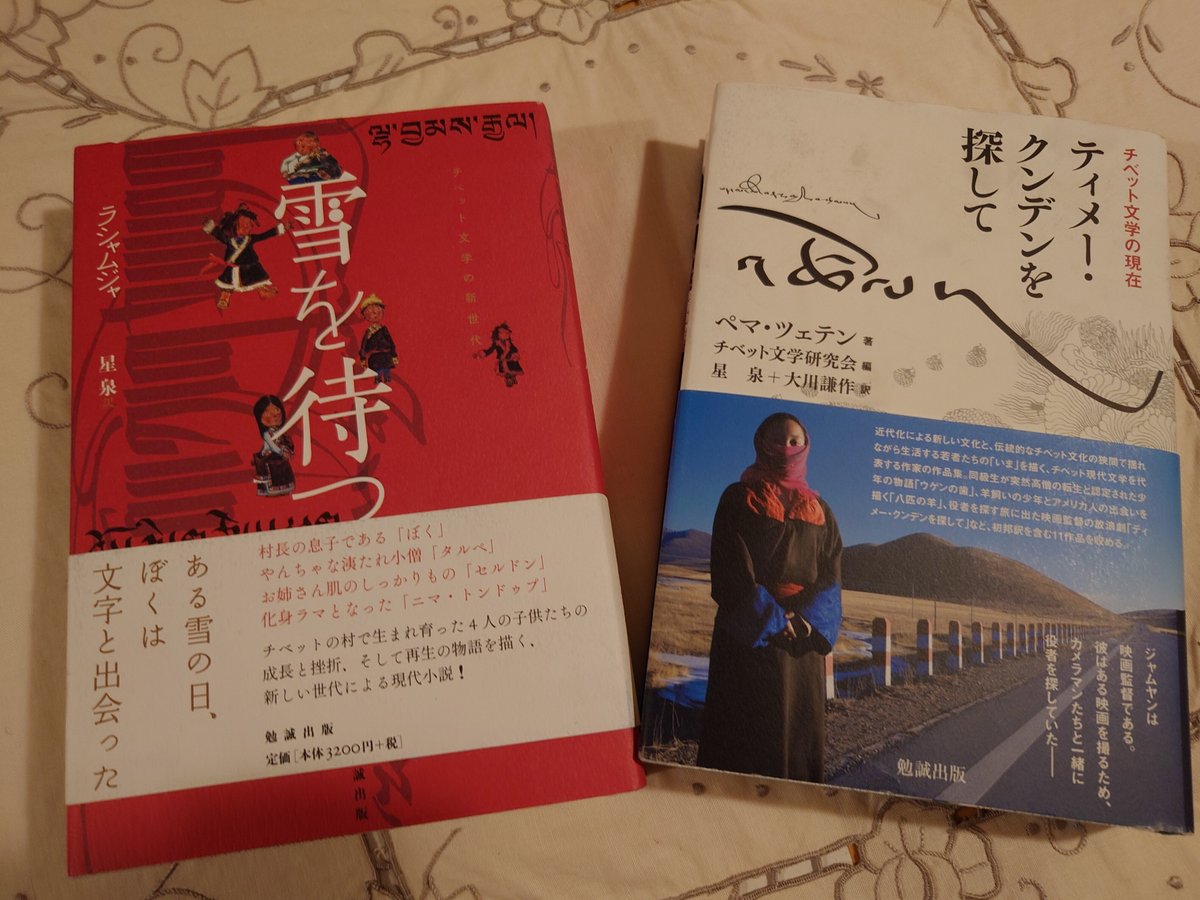

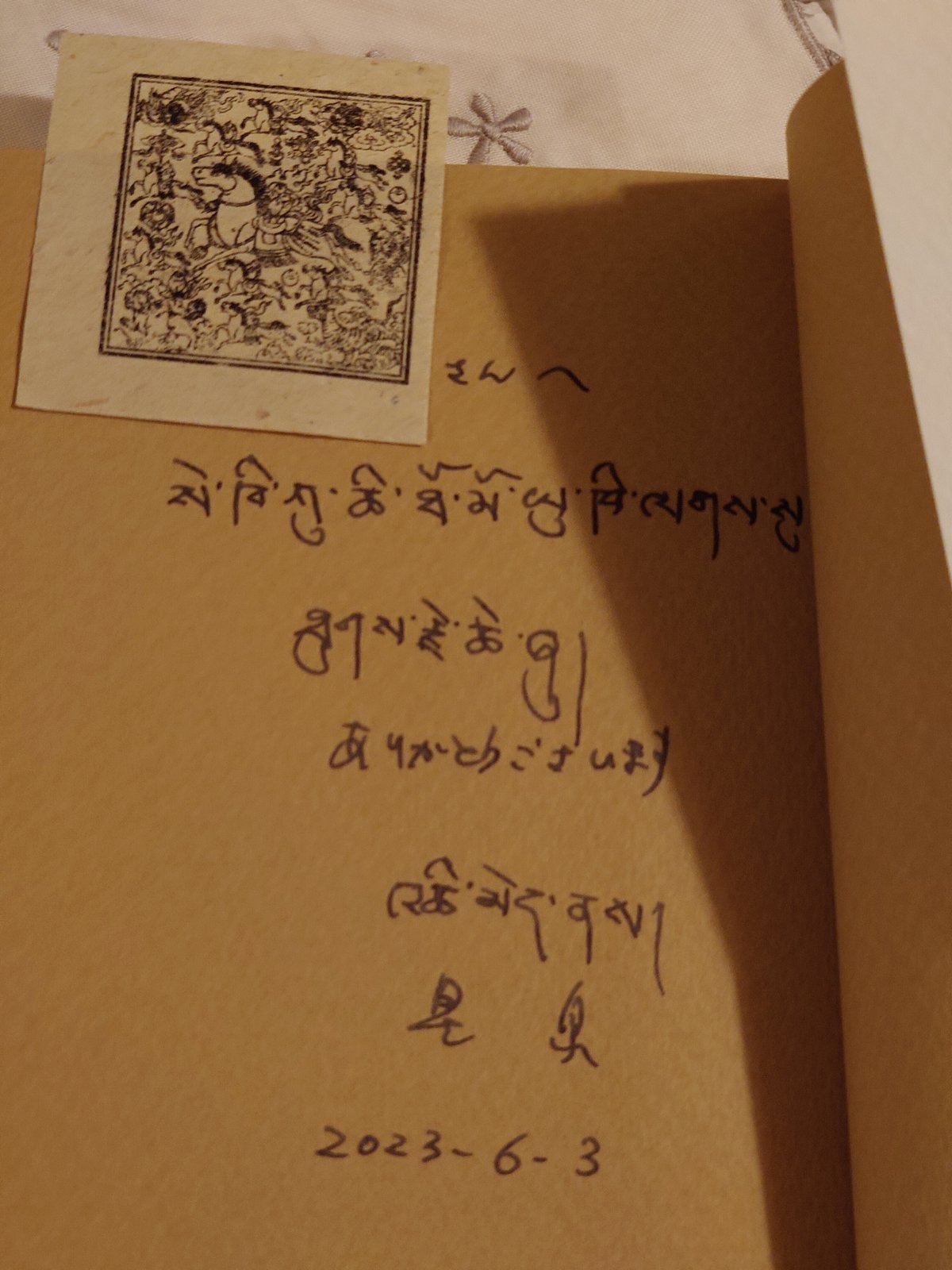

講演が終わると、星泉さんによるサイン会が行われました。わたしは会場で購入した『ハバ犬を育てる話』だけではなく、持参した2冊にもサインをいただけ、また簡単なお話もできて楽しかったです。

星泉さんの私物本(?)コーナーも面白かったです。

そして飛田給駅に戻り「さて、帰ろうか」と電光掲示板を見ると、「新宿行」の文字があり、「そういえば最近、紀伊國屋書店に行っていないな」と思い、いざ新宿へ(この時点でカバンは相当な重量で、肩はパンパンでした)。

紀伊國屋書店では気になる本を数冊購入。千葉雅也さんの『エレクトリック』は、文芸誌に掲載された際に読書会を実施しましたが、売切で参加できないとの声がありました。なので、リベンジもありか……と思います。

【おわりに】

読売新聞も共同で主催しているため、無料のお土産がありました。また、同大学の関連作品が15%割引で購入できるので、交通費が浮きました。

講義も興味深く、全11回中7回参加で「修了証」をいただけるそうで、近所だったら通いたいなと感じました。これほどの講座を無料で行ってくださる大学に感謝。本当にありがとうございます。

下記の講座一覧を見て興味がありましたら、ぜひとも参加してみてください。若い方も思いのほかいらっしゃるので、怖くないですよ。面白いですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?