高橋常政の全絵画技法レッスンー 色鉛筆とパステルの併用技法 その1

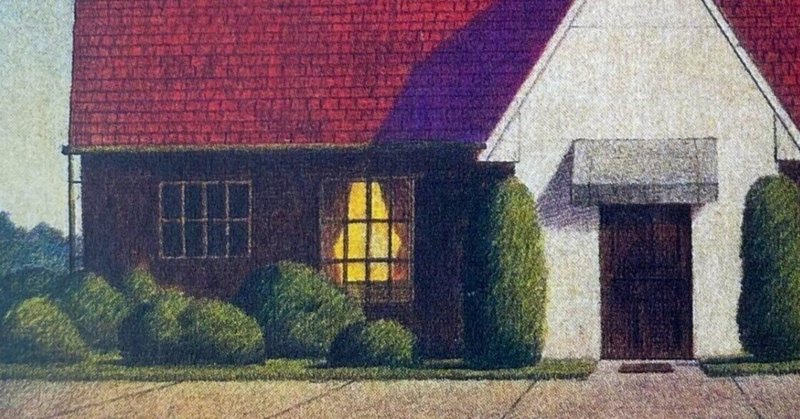

先ずは作品を見て下さい。1978年からその辺りの作品たちです。

古いかもしれないけどまあ勘弁。この方法でピンクレディを描かされた事もあったし、、。

色鉛筆の可能性が感じられてもらえばうれしいです。

普通,色鉛筆とかパステルは,淡い色調の優しい画材という感じがします。

色鉛筆は手軽だし、さっと描いてもいい感じになるような「気」もする。

子供のときに買ってもらった36色セット。

ノスタルジックで今思い出しても心ときめきます。

しかしぼくの色鉛筆技法(正しくはパステルも併用する)はかなり

肉体的にハードです。

イラストの仕事を始めてから10年くらいはこの技法で全て描いていました。

1980年ごろのデビューしたクロワッサン誌掲載等の作品です。

昔ハンブルグの美術大学に聴講生でもぐりこんだとき、同級生のドイツ人学生Rに教わりました。

絵の技法というのはごく簡単にトレードされる。どうやるのかさっぱり解らないものもあるし。

大事なのはやっぱり自分に合う技法をみつけだして使いこなす事です。

それは描き続けて次から次とイメージを追い立てて行ける方法です。

この方法で描けばあれも描きたいこれも描きたいと思える技法のことですね。

僕は絵の技法というのはコンピュータの公開された基本ソフトと考えます。隠したり秘密めかす事で何かが発展して行くとは思えない。

どんな技法でも「その絵を描く人の絵」にしかならないし、技法自体が何かを生む訳ではない。

描きたいイメージや発想の前輪があって技法の後輪が回り始める。

イメージが技術を引きずり回すくらいの時が一番いい絵になる。

昔混合技法を持って帰ってきたとき、簡単に人に教えちゃいかんというひとがいました。ぼくはそういう根性が気に入らない、

「いいじゃんか」という気持ちでやってきました。

さて彼Rが見せてくれたのは色鉛筆で描いた濃密なフライドポテトの絵でした.紙の袋がケチャップで汚れてるのがよく描かれていた。

彼は死体置き場の死体をこの方法で描いたり、パックに入った牛肉の固まりやヌードの自画像を描いたりしてなんだかすごかった。

ドイツ人の絵描きはツァイヒナリッシュ(言ってしまえば再現的、リアルな)かマーラリッシュ(表現的なぺたぺた塗りの)という言葉をよくつかいます。彼のはごりごりのリアルでドローイング的な絵でした。

ドイツの人たちはこの方向をすごく好みます。

このRとはそのあとすごく仲良くなっていい時をすごしました。

ただ彼が言うほど。「ちょーすごい秘密の技法」というほどではなく。

「パステルで先に色をこすりつけ,色鉛筆でがしがし描き込んでさらに鉛筆でもっと描き込んで行く」という実に単純な方法でした。

しかしこの腕や手にきつい方法が僕にはどんぴしゃりとはまった。

学校で混合技法で板に絵をかいて、家に帰ると机の上でこの色鉛筆技法で紙に描く。

彼は僕の教えた混合技法をそのあと使うようなことはなかったみたいでした。

テンペラ絵の具というのはヨーロッパではごく当たり前の方法で,なんだかピンとこなかったようでした。だからこちらはすごく得した気分です。

その後帰国してこの方法をつづけました。

イラストを始めた時も当然この色鉛筆技法でした。混合技法のテンペラでは出版スケジュールに会わせるのは無理です。

色鉛筆技法はそのあと自分でも工夫をするようになって、僕だけの方法も考えだすことになりました。さて続きます。

高橋常政

くもりメモ

今でこそ留学は一般的ですが40年も前の絵画留学。Rくんなかなかその後の常政氏の描き方に実は多大な影響与えてましたね。留学ってこういうサイドストーリーが大事だったりするのかも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?