私が将棋普及指導員になりたい理由

1.結論

私のTwitterをよくご覧になられている方なら、ご存知だと思いますが、私は将棋普及指導員を目指しています。本記事では、私がなぜ普及指導員を目指しているのかについて、語っていきたいと思います。結論から言いますと、私が将棋普及指導員になりたい理由は3つあります。

① 私が住んでいる市において、将棋を身近な存在にしたいから。

② 初心者やアマ級位者を対象に、将棋を教えたいから。

③ 普及指導員という肩書があることで、住民の信用を得やすいと考えたから。

2.将棋との出会い

まずはじめに、私と将棋の出会いについて述べたいと思います。私は地方在住で、人口が4万人くらいの小さな市に住んでいます。本記事では、A市とよぶことにします。A市では、将棋を指す施設(将棋道場等)がなく、将棋は身近な存在とは言えません。私は幼い頃から大学時代を除いて、ずっとA市に住んでいました。幼少期(小学生以下)の時は、将棋のルールを全く知りませんでした。一応「将棋」の存在は知っていましたが、難しい漢字が書いてあり、お爺さんがやるゲームなのかなと思っていました。サザエさんで、波平とマスオが将棋やっているなという印象もありました。

しかし、中学に上がると一気に将棋が身近な存在になりました。それは、同級生が将棋を指している場面を見たときが始まりでした。将棋って子供もやるんだと思いましたが、将棋を覚えようとは、思いませんでした。なぜなら、難しい!おじさん!というイメージが根強く残っていたからです。

そんな私に転機が訪れたのは、中学3年のある日曜日でした。NHK杯将棋トーナメントでプロの対局姿を見て、渋くてカッコいい!!自分も将棋を覚えたい!!と思い立ちました。そして、近くのお店でマグネット将棋盤を購入し、ルールを覚えました。それが2006年(平成18年)の出来事なので、それから15年もの間、ずっと将棋は私にとって特別なものでした。

3.普及指導員への思い

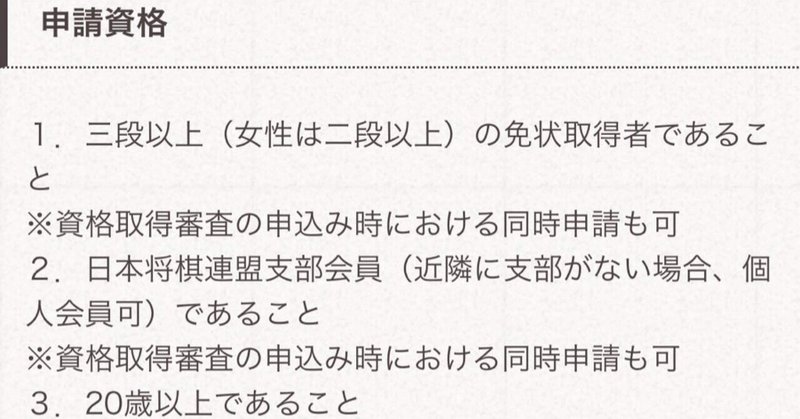

さて、前置きが長くなりましたね。要するに、A市民の方々に対し、私の幼少期のように将棋=難しい!おじさん!という負のイメージを払拭し、将棋をもっと身近なものにしたいのです。そのためには、子供たちや女性の将棋人口を増やす必要がありますし、将棋に興味を持ってもらった初心者の方々に、いかに易しく将棋を教えるかも重要になてきます。具体的にどういう方法をとるかは検討中ですが、行政の協力も必要なのかなと思っています。また、普及指導員の資格を取ることで、ある程度の将棋の実力や知識を持っている証明にもなると思います。普及指導員という日本将棋連盟公認の資格を持っていることで、行政の協力も得られやすいのかなとも推察しています。

一方で私は、高校時代に物理教師になるのが夢でした。物理が大好きで、物体の運動を考えたり、公式が出る過程なだ学ぶたびにワクワクしていました。しかし、大学受験で失敗し、物理教師の夢を諦めました。現在私は、将棋普及指導員の受験資格は持っています。そうです、物理の先生になることはできませんでしたが、将棋の先生になる道は拓かれています!!

4.最後に

最後になりましたが、将棋は盤と駒さえあれば、老若男女楽しめる知的ゲームです。将棋を学ぶことはで、礼儀・相手を思いやる心や論理的思考力も培われますし、認知症予防にも良いというデータも存在します。やっぱり将棋って、素晴らしいゲームですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?