1983年のパソコンキッズ

1983年のパソコンキッズは、めちゃめちゃ悩んでいた。僕も、悩んでいた。なにしろ選択肢が何十種類もあったから。

上の写真は『マイコンBASICマガジン』の1983年11月号だ。47機種のパソコンソフトが66本一挙掲載と書いてある。つまり、これだけの種類のコンピュータを僕たちは選べたわけだ。しかも、新製品紹介としてソニーのSMC-777や松下のMSXなどの新製品速報が掲載されていて、これからもドンドン増えていくことがわかっていた。パソコン以外でもファミリーコンピュータが発売されたのも1983年7月15日で、『ドンキーコング』と『ドンキーコングJr.』がリリースされている。

人類初の月への有人宇宙飛行を目標にしたアポロ計画が終わった後、数十万人のコンピュータ技術者が一気に市場に解放されて、様々なコンピュータ関連事業を立ち上げた。その流れを汲んで、AppleやMicrosoft、ATARIも産まれたようだ。全てのコンピュータはアポロ計画の子供たちだ。もの凄い熱量だったに違いない。

当時の『Apple Ⅱ』はコンピュータショップで眺めるだけの憧れの存在だった。『ロードランナー』や『チョップリフター』の画面に釘付けになったのを覚えている。

この青いパソコンは世界初のオールインワンのパーソナルコンピュータ『Sol-20』です。スティーブ・ジョブズは、これを参考にAppleを作ったらしい。

左下のオレンジ色の箱がシャープの4ビットマイコンキット『MZ-40K』だ。実物は初めて見ました。キーボードにドレミファソラシドなんて書いてあって、ちょっと可愛らしい。

NECにコモドールのパソコン達。デザインに特色があるのが面白い。

小学生の頃、父が働いていた会社で『PC-8001』(写真左下)を使っていたので、それが初めてパソコンに触れるきっかけになった。休日に使わせてもらえた。会社だから当然ゲームは置いてない。本や雑誌に掲載されていたプログラムを入力して遊ぶ。キーボードを押すと画面に文字や絵がでる。それだけで熱中できた!

しばらくすると、近所にNECのパソコンショップができて、店頭で使わせてもらえるようになった。自分でパソコンを持っていない「ナイコン族」というやつだ。今の若い人には想像できないだろうけど、本のオマケにキーボードの配置が原寸大で印刷されたポスターがついていた。紙の上でタッチタイピングを練習するのに使うわけだ。

1983年当時、N-BASICの文法をある程度マスターしていたので、本当はNECのパソコンが欲しかった。1983年10月に『PC-9801F』が、翌月には『PC-8801mkII』が発売。過去の機種と互換性もあるし、市販ゲームも続々とラインナップされていた。ホビー機とはいえ『PC-8801mkII』でも、27万5千円もする高級機だったので自分の手には届かない。モニターも別売りだ。むしろ、お金がない家だったので、他のメーカーを選ばざるを得なかった。

右は三菱のパソコンで、イメージキャラクターは林葉直子さん。左はソードの『m5』です。

聞くところによると、このソード(SORD)という会社は日本の会社で技術的に大変優秀でOSやBASICも全て自前で作っていたらしい。海外進出に成功していれば、AppleやMicrosoftもビックリの存在だったらしいが…。

当時の自分は候補に入れていなかったのでよく知らなかったが、確かにパンフレットのスペックを見るだけでも16色カラーグラフィック・簡易言語・シンセサイザ専用IC搭載などと魅力的だ。ジョイパッドやテレビ出力端子もついている。拡張性も高そうだし、ゲームも準備していた。

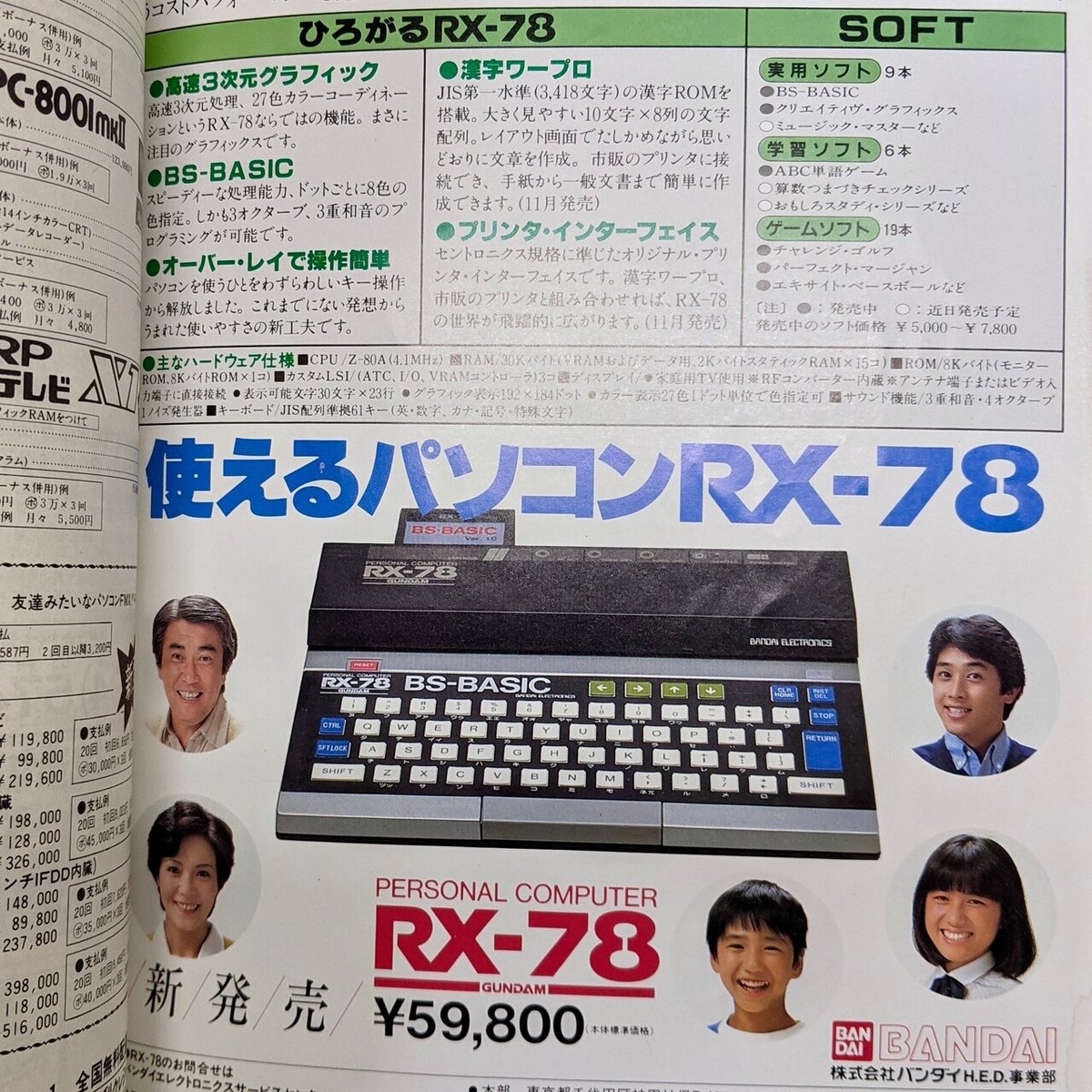

バンダイ『RX-78 ガンダム』、セガ『SC-3000』も新発売。コモドールも、まだまだ現役。その他にも富士通・日立製作所製・松下通信工業・トミー・シンクレア・エプソン・カシオなど。ありとあらゆるコンピュターメーカーやゲームメーカーが参入していた。

選択肢は無限。

パソコンだけでなくポケットコンピューターもあるし、家庭用ゲーム機も出てきた。ある意味、豊かな時代だったのかもしれない。

1983年の自分は、とにかく悩んだ。NECのパソコンは高すぎるから、さすがに買ってもらえない。アルバイトもできる年齢じゃない。

悩んだ末に出した結論は…。

(つづく)

このお話は東京青梅市の「夢の図書館」に併設されている「マイコン博物館」で聞いたお話や、そこで撮った写真を元に、わたしの思い出をミックスしてつくっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?