【翻訳】英国執事が見て見ぬふりしたこと:執事エリック・ホーンの人生と冒険 目次・第1章

タイトル:英国執事が見て見ぬふりしたこと:執事エリック・ホーンの人生と冒険。貴族や上流階級に仕えた57年

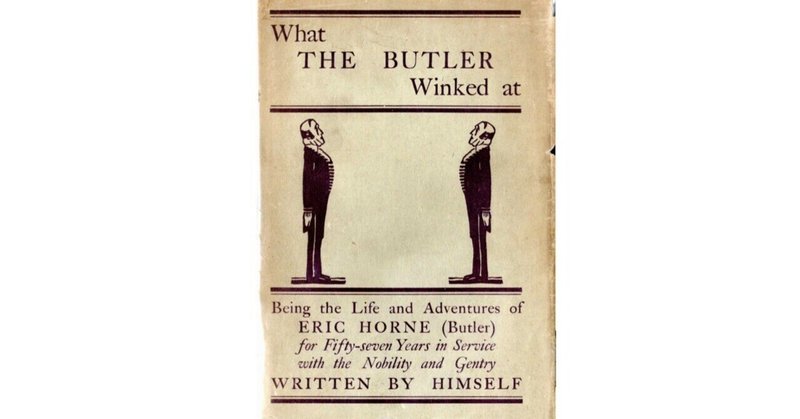

TITLE: What the BUTLER Winked at : Being the Life and Adventures of ERIC HORNE(Butler) for Fifty-seven Years in Service with the Nobility and Gentry

出版年:1924年

出版社:THOMAS SELTZER、NEW YORK

序文

著者まえがき

以下の回想録は、意図的に名前と地域を変えているが、間違いなく、まだ生きている人々の中には、これらがすべて真実であることを知っている人がいるだろう。

あなたの忠実なる使用人

エリック・ホーン

出版社ノート

この伝記を出版する前に、出版社はこの伝記をもっと普通の形に編集しようと考えましたが、考え直した結果、このような本物の人間のドキュメンタリーである以上、著者から受け取ったままの形で印刷したほうがいいと判断しました。

目次(長いので1-2節を抜粋)

第1章 「絹の財布は塩漬けの鯖から作れない」五十年前の大きな家

第2章 母は私にイートン・ジャケットを作ってくれた

第3章 私はフットマンとしてイーストボーンに行く

第4章 「紅茶のためにグリルした骨」男爵家の家庭

第5章 都市に帰る

第6章 パークでのスポーツ

第7章 ヴァレットの暮らし

第8章 「私の新しいボス」皆からとても嫌われていた

第9章 執事の試練

第10章 海外旅行

第11章 古き良き時代

第12章 私は侯爵の執事になる

第13章 ロシア王女(大公女?)へのサービス

第14章 執事が一人しかいない職場

第15章 公爵の不満

第1章

今、古きイングランドは崩壊しつつあります。貴族たちは、自分たちの土地や城、大きな屋敷を売り払い、建てられた時の目的とは全く違う利用方法となる学校、博物館、病院、精神療養の施設に変わろうとしています。「上流階級でのサービス」という古い慣習や伝統が、昔は多くの悪ふざけやどんちゃん騒ぎが行われた古い場所とともに、今はもう永遠になくなってしまうのは残念です。

「トミー(陸軍兵士)」が世界大戦で戦っている間に私腹を肥やした新富裕層の多くは、こうした古い立派な屋敷を買っていますが、それは本物の代用品にはなりません。彼らは息子をオックスフォードやケンブリッジに送るでしょうが、何世代にもわたって、大戦で自分たちがしたことの汚点を拭い去れないでしょう。お祭りやパーティー、舞踏会などにお金を使い、社交界に入るため、あるいは社交界に残っているものに加わるためにあらゆる手段を使うかもしれませんが、彼らの行うことはすべて見せかけで、お粗末な代物に過ぎません。塩漬けの鯖から絹の財布を作れませんし、同じように尊敬を集めることもできないでしょう。

私は、戦争で破滅したある貴族の家に仕えたことがあります。実際、私は1年間無給で働きましたが、25人いた屋内使用人を3人に減らし、屋外使用人もそれに比例して減らし続けなければなりませんでした。

「強き者はいかにして倒れたか」

50年前、地方領主や貴族は、田舎の領地では尊大な権力者でした。人々は彼や彼の婦人に敬意を払い、困ったときには相談したり助けを求めたりしました。村人はたいてい生涯、同じ家に住みました。だから、村人たちのことを、大きな家の人たちはよく知っていました。

今はそうではありません。人々は今日ここにいても明日にはいなくなり、教育水準も高く、自分のことは自分で考えることができ、概して自分のことだけを考えています。道路ですれ違うときにも、敬意を示すことはありません。車に乗った領主は、自分の村人を轢き殺したいと思うかもしれません。階級間の憎しみが急速に高まっているからです。富裕層と貧困層の間の溝はますます広がり、使用人はたとえ雇い主がその気になったとしても、一つの場所に長くとどまることはほとんどなく、彼らに関心を持つことはないのです。

昨シーズン、ベルグレイブ・スクエアを横切ったとき、私は数年の間に起こった変化を比較しました。以前は夜8時頃になると、馬と馬車のペアが華やかに対をなし、伴われたフットマンは着飾った姿で、絹のストッキングを履き、豪華さを演出していたものです。

今はどうでしょうか。

貴族はディナーに出かける際、ディナーが食卓に上るまで数分前まで家を出る必要はありません。彼らは、有害なガスを送り出す悪臭のする車に乗って颯爽と登場します。車のガスは自分たち以外には不快なものです。彼らはまるで何かを盗んだかのように、そして誰にも見られたくないかのように、車から飛び出して家の中に入ってきます。

昔と比べてみてください。二人の揃いのフットマンが降りてきて、ドアまで行進し、ダブルノッカーなら二人でノックし(事前に練習していた)、それから堂々と馬車に戻り、階段を下りて、女性の手を預かったものでした。それが、いよいよ慌ただしくなっていきます。車を出して、運転手にどこそこへ行くようにと言います。そこに着くと、彼らはどこか別の場所に行きたがります。すべてが不安なのです。時には15時間も運転手を待たせ、レストランで軽食をとり、また出発します。運転手が食事をとる時間があるかどうかは関係ありません。エンジンは疲れないし、運転手も疲れないと考えています。

イギリスの家庭生活はバラバラです。夫は妻と食事の時に会うかもしれないし、会わないかもしれません。ほとんどの場合、会わないものです。どんな食事でも、どんな接待でも、紳士は妻ではない「女性」と、女性は夫ではない「紳士」と食事をしているのを見かける可能性があります。そして、運転手は寒さと雨の中、何時間も外で待っています。

ピカデリーをバスで走っていると、「スウェルズ」(流行の格好した人)たちが大きな椅子でくつろぎながら新聞を読み、葉巻を吸っているのが見えます。彼らの半分は、妻の舌の届かないところへ行くためです。家に寄るにはエネルギーがありすぎるのです。

彼らが運転手をどう考えているかを示す一例として、今年、次のようなことがありました。一日中主人が車を使った日の夕方、運転手が「今日は休ませてくれませんか」と言ったところ、紳士は「何のために休むのか」と聞きました。「病気の妻を見舞いに行くためです」と運転手は答えました。「お前、休みを欲しがるなんて迷惑なやつだ。私は劇場まで送ってもらい、その後で夕食をとりたい」と紳士は答えます。

運転手は答えました。「自分で運転しな。あんたをもう乗せることはない」

非人間的な怪物。みんな似たようなものです。「自分、自分、自分」の繰り返しで、何か残っていても「また自分」です。数年前にブルトン・ストリートで起きた面白い事件があります。私はその事件に出てくる女性と運転手を知っています。

その女性は、車の中で運転手に何かを伝えたいとき、傘の柄で運転手の首の後ろをつつくのが習慣になっていました。ある日、彼女は「スミス」と呼んで(首の後ろをつつく)、「どうして他の道に行かなかったの?」すぐに(つつく)。「ここまで来たのだから、ウィルキンのところに寄って(つつく)」「あそこよ、左に」(またつつく)。

それが最後でした。彼は車を道の脇に寄せ、降りて、帽子とコートを脱いで車に放り込み、「マイ・レディ、自分で車を運転なさってください」と言った。「首を刺されるのはもうたくさんです」と言い放ち、彼は彼女を残して立ち去りました。

ロンドンで運転する運転手は、傘で首の後ろを刺されなくても、交通状況を見たり避けたりすることで十分なのです。

一部の貴族に侮辱されても、使用人には天使のような気性が必要なのです。天使が、傘で首の後ろを刺されるのを人間以上に喜ぶとは思えませんが、嗜好というものは仕方がありません。

使用人がこのような仕返しをするときは、何か頼れるものを持っておくように気をつけなければなりません。この場合、彼は去り、商人のための運転手をしていました。「あなたの親切心はもうたくさんだ!」 何もない場合、彼らはあなたに紹介状を出さず、「貶め」ようとします。あなたが生計を立てるのを邪魔するのです。「あなたがどんなにいい人であっても、私によくしてくれないなら」。商人たちは、彼らと接すると、いつも鳥みたいに、お辞儀、擦り寄りますが、ぼったくろうとします。

数週間前、私はたまたま「奴隷市場」と呼ばれる、使用人を雇う場所にいました。見知らぬ男が私に話しかけてきました。彼はこう言いました。「神に感謝します、私はもう貴族とは何の関わりもありません。妻と私は小さなビジネスを始めましたから。私は貴族の中には茹でられるべき者がいると思います」。私はこう答えました。「失礼ながら、私には少しばかりあなたと違う点があります。私は彼らの何人かは焼かれるべきだと思います」と答えました。というのも、彼らは常に自分たちが鞭の手を握っていることを知っているからです。切り札をすべて持っていて、使用人が相手なら必ず勝ちます。私はどこから来たのか、なぜ来たのか。私はどこへ行くのか、そしていつ行くのか。

少し前にある科学者が、人間の物質的な商業価値を、「女性は4シリングと2ペンス、男性は3シリングと6ペンス」と評価したことがあります。女性の方が、グリセリンの原料となる脂肪が多いからです。神の創造物がすべて物質でできていることを考えれば、これは「威張りちらせる」ことなのではないでしょうか。貴族たちは自分たちが最高の陶磁器で、貧しい庶民を土だと考えています。しかし、洋服屋や仕立て屋は、貴族たちの体を高級な服や毛皮を掛けるのに便利だと思っています。つまり、脳と魂と思考機械が重要になります。私の知る限り、ウサギほどの頭脳も持ち合わせていない貴族も何人かいます。持っているかもしれませんが、小切手を書いて銀行に持って行き、「引き出す」以外に使う機会がありません。

この国では有罪が証明されるまでは無実であるとされますが、使用人は一般に、彼または彼女が無実で正直であることを証明するまで、最初は見張られています。執事の中には、不信感を抱くボスを打ち負かすことに喜びを感じる者もいます。私は個人的に一人を知っています。そのボスはワインセラーの鍵を自分で持っていました。ワインセラーからワインを取り出したいとき、彼は執事を呼んで鍵を渡し、ワインセラーのドアの前に立って、執事に、あるビンからワインを取り出すように言った。執事は目の前で丁寧にボトルを取り出したが、彼はコートのテールのポケットに自分用の別のボトルを持っていました。彼は地下室のドアを施錠し、ボスに鍵を渡し、万事解決となりました。確かに、あのような不信な悪魔を「やっつける」エネルギーはあります。ワインについては、盗んだキスのように「甘い」ものでした。

数年前、バークレー・スクエアのある貴婦人の家で、ちょっと不思議な、よく考えられた強盗計画が起こりました。フットマンは不適当であるとして退職を通告されました。彼が去った後、男が玄関に訪問してきて絹の小包を持って、家の一番上にいる侍女のところに持っていくようにと言いました。彼は返事を待つことになりました。新しいフットマンは、男に広間に座って待つように言った。フットマンは絹の小包を持って降りてきて、「何かの間違いに違いない、メイドは何も知らない」と言いました。男はそれを店に持って帰ると言いました。

女主人が夕食の支度をしようとすると、宝石箱が壊されていて、宝石がすべてなくなっていました。このような仕組みになっていたのです。新しいフットマンが絹を持って二階に上がっている間に、ホールにいた男がドアを開けて古いフットマンを入れました。家のやり方を知っていた彼は、新しいフットマンが男(共犯者)を送り出して引き払うまでの間、カーテンの後ろかテーブルの下にダイニングルームで身を隠していたのです。彼は家の中をよく知っていて、女主人が馬車で出かけるのを見ていました。そして、2階に忍び込み、仕掛けをして、降りてきて、外に出ました。しかしプロではなかったので、盗品の処分の仕方が分からず、質屋で宝石の一部を処分しようとして捕まりました。その後、老フットマンがその方法を説明してくれました。彼らの創意工夫は、もっと良い目的に値するものでした。

強盗の話が出たついでに、ここで空き巣の話を書いておきましょう。私はシーズン中、バックス州の狩猟小屋にいた。この地方では、いくつかの家で空き巣が頻発していました。そのうちのひとつが、私たちのすぐそばで起こりました。ある夜、キッチンメイドが走ってきて、「私の寝室に誰かいる、ドアが締まっていて入れない」と言いました。外に出てみると、窓が開いていました。

私は狩猟用の厩舎に下りて、グルームと厩務のヘルパー全員に、干し草用のフォーク、棒、シャベルで武装して家に来るように頼みました。私はリボルバーを手にして、男たちを窓の外に配置した後、私とフットマンは家の中のドアまで行きました。私はドアを開けてみましたが、開きませんでした。私は叫んだ、「お前は囲まれていて、捕まるしかない。出てきて自首した方がいい。私はリボルバーを持っているから、先に撃つぞ」と叫びました。しかし、返事がない! そこで、私とフットマンは肩を組んでドアを開けようとしました。万が一、泥棒が撃ってきたときのために、ドアの脇に下がるように言いました。私たちは一生懸命に押し、ドアが開いたので、後ろに下がって耳をすませました。音はしません。私たちは部屋に入って、ベッドの下、タンスの中、煙突の上などを探したが、何も見つかりませんでした。ドアを調べてみると、カーペットの角が外れていて、それでドアを固定していることがわかりました。その結果、私はグルームとヘルパーたちの休息を邪魔したことを補償するため、1ガロンのビールを我慢しければなりませんでした。

ここで、私の人生を最初から、この国の貴族や貴族の間で50年間勤務してきた間に起こったすべての出来事を話したいと思います。

ロンドンのウエストエンドの通りや広場で貴族たちの門をくぐったり、彼らのカントリーハウスを見たりする人のうち、何千人がこれらの家の内部構造を知っているでしょうか? 私はそのうちの幾つかの家のドアを開けて「上流階級のサービス」についてお見せするつもりですが、少なくとも興味を持っていただけると思います。

私は、サウサンプトンからそれほど遠くないところで、非常に貧しいが非常に誇り高い両親のもとに生まれました。私がいう誇りとは、自尊心、貧困、ピアノの3つのPのことではありません。働いて自分の道を切り開き、誰からも1銭も借りないという誇りです。父と母は、私たちの食事と衣服、そして教育費をまかなうのに、大変な苦労をしたことでしょう。私には弟が一人、妹が二人いましたが、もう一人は先に生まれましたが、幼いうちに亡くなってしまいました。

母は父よりも良い家庭の生まれで、あらゆる意味で礼儀正しく、また裕福さとは無縁の女性でした。19世紀初頭、労働者階級で読み書きができたのは、100人に10人いるかいないかでした。当時は教育委員会の学校はなく、教育費は生徒かその代理人が支払わなければなりませんでした。

私が習ったことは、すべて母が手伝ってくれました。私は、よちよち歩きができるようになると、老婦人が営む私学校に通いました。この老婦人は落ちぶれていたので、幼児を預かって週3ペンスでアルファベットを教えていましたし、おそらくもう1つの理由として、幼児の面倒を見ることで、母親たちが仕事に打ち込めるように配慮していたのでしょう。

母の父はサウサンプトンの近くに農場を持ち、母と兄弟姉妹は、ポニーに乗ってサウサンプトンの学校に通っていました。やがてその農場は焼失してしまいました。保険には入っていませんでした。当時はまだ保険が一般的でなかったからです。それで一家はバラバラになりました。母や妹たちは使用人になりました。

母は、私が生まれた町の2人の婦人のもとでレディーズメイドとして働き、結婚するまでその婦人のもとで過ごしました。父は25年以上、同じ職場で働きました。

私は生まれてから2年間、ほとんど記憶がないのですが、私はそのくらいの年齢だったのでしょう。私が覚えているのは、小さな客間(日曜日だけ神聖に保たれる部屋)で遊ぶことを許されたこと、そして私が薬(昔は「フィジック」と呼んでいた)を飲んでいることです。

母はいつも私たちにルバーブとハラペーニョという非常にまずい調合薬を定期的に飲ませました。母はそれを私たちの口に入れて鼻を押さえ、次に呼吸をするときに飲み込ませるようにしました。それが、私が覚えているこの世で最初の出来事です。私は客間で、頭も尻尾もない車輪のついた古い木馬で遊ぶことを許されていました。母は、週に数シリング(おそらく3シリング以下)の報酬で、学校を掃除して清潔に保つことで、やっと生活していました。また週に1日程度、18ペンスと食事代で牧師の家に働きに行きました。子供たちが十分に食べられるように、彼女はしばしば食べ物や栄養が足りなくなることがあったようです。

私は彼女に "shubby "という言葉の意味を聞いたことがある。彼女は「聞いたことがない」と言いました。しかし私は「教会で歌っているよ」と言いました。「昔も今も、そしてこれからも、shubbyって」。その後に説明がありました。

当時はまだロシア戦争の影響が残っていて、特に貧しい人たちにはパンが1シリングしました。母の親戚のほとんどが、イギリスの古い「木製の船の壁」で戦った船員で、そのうちの一人はネルソンの下で戦った準操舵手でしたから、母には戦いの血が流れていました。私が持っていた聖書の裏表紙には、海戦の様子や出撃した船の名前、奪った敵艦の名前などが書き込まれていました。ロシアとの戦争の後、準操舵手の制服を着てロンドンに連れて行ってもらったとき、母がどんなに誇らしかったか話しているのを、後年聞いたことがあります。捕虜になったロシア人たちが街灯の油を飲み干したという話も聞きました。

私は少年学級に入れる年齢になったとき、一番下のクラスから始めました。しかし、私はまるで新米のアヒルの子が水に慣れるように勉強に取り組み、私のどんな質問にも答えてくれる母の助けもあって、クラスで「1、2、3番」を占めるまでになった。

その後、20歳くらいになったとき、私は「面白半分に」骨相学の専門医のところに行きました。私は一言も話さず、自分が何者であるかということを説明することもなく、すぐに椅子に座りました。彼は私の頭の凸凹を触って、私は俳優か弁護士か牧師になるのに適しているが、運命的にそのいずれにもなれないと言いました。私は、誰かの役に立ち、何らかの仕事ができるようになるまで学校に通い続けました。おそらく10~12歳の頃で、半日働き、半日学校に通うという生活でした。そして、1シリングか2シリングを稼いで、母にあげるのが楽しみでした。

校長先生は優秀な方でした。私が良い声を持っていることを知った校長は、私を教会の合唱団に入れました。そこには16人の少年と12人の男性がおり、優れたオルガン奏者が音楽とハーモニーの神秘を私たちに教えてくれましたが、彼はほとんど16匹の猿を相手にしていたようなものです。

私たちは週に2回、夕方に練習に行きました。当時の教会は、コルザ・オイル・ランプ(コルザ:菜種油)とロウソクで照らされました。私たちはオルガン奏者を相手にひどい遊びをしたものでした。練習が終わると、私たち少年は階段を駆け下り、鐘楼を通って、彼のトップハットの縁にブリキの鋲を打ち、それを座席に固定してから、すべてのランプを消し、彼を暗闇に残し、さらにベルを鳴らすロープを1本、階段にかけたものでした。

私は、自分を模範的な少年のように見せようとは思っていません。むしろ、どんな悪事の首謀者でなくても、私はいつも喜んでそれに参加し、鞭や何行もの書き取りという罰を、ある種の気概をもって受けていました。

ポーツマスの近くに住んでいた私たちにとって、火薬は非常に魅力的なものでした。それが問題でした。私たちの多くは、週に半ペニーのお小遣いをもらっていました。私たちは、洗濯の日に「母の銅磨き」(汚れ落とし?)に使うためか、スズメバチの巣を吹き飛ばすためとして、別々に鉄工所に行き、火薬を1ペニー分をもらうことにしていました。私たちが何か悪さをしていることは、店の人たちも知っていたに違いありませんが、おおむね成功しました。

ほとんどの人が小さな真鍮の大砲を持っていました。私は長さ15cmのものを1つ持っていましたが、火薬を入れすぎてしまいました。ある日、私は家の裏口の外でそれを撃つために赤熱した火かき棒で触りましたが、それ以来、その大砲を見たことはありません。破裂するか、空中に上がったのです。

叔父の農場に行ったとき、台所の壁に飾ってあった古い馬用のピストルをいつも欲しがりました。やがて叔父は、注意するようにと言いながら、それを私にくれました。そして、鉛の弾丸の型も一緒に。このピストルは長さが16インチもありました。溶ける金属なら何でも私は徴発し、時には弾丸を作るためにテーブルスプーンが足りなくなることもりました。

ある日、ものすごい音がしました。弟が庭の下の便所の扉に描いたチョークの鳥めがけて撃ったのだとわかった。私は彼がマークにどれだけ近づいているかを見るために駆け寄り、便所の中に誰かいないかと聞きました。すると、「知らない」と言いました。恐る恐るドアを開けると、誰もいません。しかし、弾丸はドアに丸い穴を開け、裏の壁からレンガを打ち抜いていました。もし、そこに人がいたなら、腰のあたりまで穴が開いていたでしょう。

昔の銃やピストルは、銃用雷管で発射します。引き金を引けば必ず発射されるわけではなく、誤射したり、発射が遅れたりすることがよくありました。

あるとき、弟と私は果樹園でツグミを撃っていました。その時、銃の誤射が起こりました。私は別の帽子をかぶるために銃を肩から下げていましたが、銃声は弟を数センチはなれたところで鳴り響きました。私は弟を撃ったのだと思いました。

読者はこう言うかもしれない、「これが『上流階級でのサービス』とどう関係があるんだ?」と。私はこの作者がどのような金属でできているかを示したいだけです。読者に少し我慢してもらえば、ホールボーイから執事、ハウススチュワード、スカラリーメイドからハウスキーパーまで、あらゆる等級の『上流階級でのサービス』を紹介することができるでしょう。そうすれば、なぜ生活のためにこの仕事を選ぶ人が少ないのかがわかるはずです。

私が8歳か9歳の頃だったでしょうか、少年たちが川へミノウ(ヒメハヤ)を釣りに行ったときのことです。潮は、私たちの漁場までではなく、製粉所までしか上がってきませんでした。川の水は巨大な製粉所の池に集められ、24時間に2回、潮が引いたときに製粉所を動かしていました。製粉所の池の陸側の端には、5つのアーチを持つ高さ20フィートの橋が架かっていました。私たちはここで、棒と糸と1ペンス硬貨ほどの小さな釣り針とミミズを持って、できるだけ下着をめくって泳いで釣りをしました。

私はたまたま橋の上、中央部にいた。私は仲間に何か叫びました。その時、私の竿が手から滑り落ち、川の中に落ちてしまいました。私は「竿を守れ」と叫びながらバランスを崩し、そのまま川に落ちました。

それから、私の周りには数人の人が立っていました。私は、誰かの家の赤レンガの床の上に仰向けに寝かされていたのです。目を開けると、誰かが「もう大丈夫だ」と言いました。その日から今日まで、誰が私を救ってくれたのか、知る由もありません。ただ、橋の岸壁に指をぶつけて怪我をしたことだけが心残りでした。私は家に帰るように言われました。外に出てみると、仲間たちが期待に胸を膨らませて待っていました。それで、みんなで家に向かいました。しかし、私の濡れた服はどうなるのでしょう。濡れた服が事情を語ることになります。そこで、オッグプラット(なぜそのような名前で呼ばれるようになったのか、私にはわかりません)と呼ばれる荒れた土地を横断したとき、太陽がとても暑かったので、私は服を全部脱いで、草の上に置いて乾かしました。服が乾いたと思ったので、私はそれを着て家に帰りました。母が「どうしてこんなに遅くなったの?」 私は何も言わず、身をひそめました。

スツールに座って、置いてあったお茶を飲んでいると、ある女性がドアをノックして、息子はどうかと尋ねた。母は言いました。「どの子?」 彼女は「エリック」と答えます(私のことです)。「彼が川で溺れたことを知らなかったの?」母は言った。「ええ。台所でお茶を飲んでいるわ」。それで勝負はつきました。母はすぐに部分的に乾いた私の服を脱がせ、私をベッドに寝かせました。

私は肺炎か何かの病気にかかったのでしょう、翌日くらいからひどく具合が悪くなった。私は、母が私の小さなベッドのそばに座りながら、「僕は死ぬの?」と尋ねたのを覚えている。すると母は、「そんなはずないわ」と答えました。いずれにせよ、釣りに行くなと言われたので、そのおかげで私は大打撃を受けずにすんだのは間違いありません。父は私のことをひどく叱りました。私は多くを手に入れませんでしたが、私が得たものはそれに値するものでした。

この間、私は学校で順調に成長しました。定期的に行われる試験にも合格しました。校長先生は良い方で、いじめを許さない人でした。校長先生は、大きな男の子が小さな男の子をいじめたり殴ったりしているのを見ると、私か他の生徒を呼んで、「行って、あの子を助けてあげなさい」と言って、目立たないように姿を消したものです。私は遊び場でいじめっ子のところに行って、なぜ自分よりも小さい男の子を殴ったのかと尋ねました。これは「いくつかの言葉」につながり、突然「喧嘩」という叫び声が上がり、リングがすぐに形成され、ブーツで砂利に線が引かれました(理由はわかりませんが、私たちはそれをつま先で踏まなければなりませんでした)、喧嘩が始まります。もしどちらかが倒れたら、もう一方が倒れたまま殴るのはルール違反ですが、両方とも地面に倒れれば、戦い続けるのは違反しません。校長は、私が十分な罰を与えたと思うと、姿を現します。私たち二人は、喧嘩をした罰に耐えなければなければなりませんでした。私は鞭で手を軽く叩かれ、もう一人は重い鞭を打たれ、小さな男の子をいじめることについての良い講義を受けました。

父は商売柄、男の子を雇って給料を払わなければなりませんでした。父は、私が悪さをするくらい賢いのだから、自分の手伝いをさせるくらい賢いだろうと思ったのでしょう。私は半日学校を休まされました。毎朝、父は5時半に家を出ます。私は6時半に家を出て、7時に仕事を始めました。父は母ほど教育熱心ではありません。しかし、読み書きができ、帳簿をつけられました。政治や物事一般について強い意見を持っており、必要であれば、いつでも拳で自分の意見を裏づける用意がありました。彼はある考えに非常に熱中していました。彼は、教会と国家は手を取り合って歩んでいると言っていました。国は法律に違反すれば罰を与える。教会は死んだら永遠の呪いを受けると脅す。そうやって民衆の秩序を保っているのだと。まあ、実際のところ、彼の言うことはそれほど間違ってはいません。

今でこそ、ロブスターの空き缶を隣の家の庭に投げ捨てたり、舌を出し合ったりする人がいれば、召喚状が出されて、警察裁判所に出頭することになります。1840年には、もっと手っ取り早く解決できる方法がありました。父は、「ちょっと外に出てごらん。すぐに解決するから」と言いました。父は拳に少しばかり自信があった。父はホーンパイプを踊れると思っていた。古風なやり方で。彼が若かった頃、荘園領主は休日になると、ボクシングやシングルスティック(気の棒を使う剣術。勝者になるためには、相手の血を1インチ流血させなければならない)の競技に賞品を出し、村の緑地でクリケットの試合をしたり、あらゆる種類の昔ながらの遊びを楽しんだものでした。カントリーダンスとポルカがその程度のプログラムであった。彼は、自分がチャンピオンであり、どうあるべきかの権威であると思っていました。

父はスポーツマンでもあり、射撃の腕前も抜群だった。彼は2丁の銃を持っていて、1丁は銃身の長さが5フィート、もう1丁はそれより短いものでした。その頃、すべての共有地と干潮時の前浜が政府に占拠されました。人々は、牛や馬や豚を自由に放牧し、自由に歩き回ることができなくなりました。父に銃と射的を持たせれば、彼は幸せだった。夕食の時間帯にムクドリやスズメを撃っているのを見たことがありますが、失敗したことは一度もありません。銃猟規制があるため、ちょっとしたスポーツをするのも難しいものでした。父は銃をバラバラにしてコートの中に入れ、冬の夜に前浜まで野生のカモやガンを捕りに出かけたこともあります。手ぶらで帰ってくることはめったになく、長い銃口発射の銃で彼らを仕留めたものでした。彼の考えでは、神はすべての野獣や鳥を楽しむためにこれらのものを送られたのです。

コートの中に銃を入れて道を下っていたとき、警官が近づいてくると、引き返して別の道を行くのを私は知っています。彼は、このような遠出に私が一緒に行くことを決して許しませんでした。

父は若い頃、ボブという犬を飼っていたそうです。父がウサギの巣箱に網を仕掛け、「行け、ボブ」と言う。犬は生け垣の反対側の約200ヤードを半周しました。彼が日曜日の夕食をポケットに入れるまで、そう時間はかかりませんでした。もし誰かがやってきたとしても、父が夕方の空気を楽しんでいるように見えたでしょう。父が銃の免許証を持っているのを、私は見たことがありません。

父は日曜の夕方には教会に行っていました。服装は、ズボンの下まであるハーフウェリントンブーツ。シャツの襟を立て、長い絹のネッカチーフは、まず前に回して、後ろで交差させ、前に持ってきて蝶結びにしました。

父は夕方、仕事から帰ってくると、私が週刊誌を彼に読んであげるのをとても好みました。そして、政治家の批判をしました。父の母親の家は、彼が若いころに火事になりました。日没から日の出までの間に、共有の土地に家や住居を建てて煙突から煙を出せば、そこは自分のものになると言っていました。彼と彼の兄弟たちは、母親のためにそうしました。私はそれを見たことがあります。主にその家は粘土とワラでできていて、焼けた家の廃墟からレンガを拾い集めました。「キーホールド」と呼んでたと思います。部屋は2つだけで 床はレンガでした。

私の一番下の妹は、なかなか小柄な主婦でした。人形が手放せなくなった彼女は、赤ん坊をあやすことに夢中になっていました。ある日、近所の人の赤ちゃんを借りてきて、その子の面倒を見ることになりました。母は仕事に出かけていたので、赤ん坊を床に座らせて家事をしました。私は道路で男の子たちとホッケーをしていたのですが、妹が玄関で「私、燃えちゃった」と叫んでいるのを見ました。その時の妹の表情は、笑っているように見えましたが、恐怖で歪んでいました。

それから煙が見えました。私は庭の塀を飛び越えて、彼女を家の中に入れ、妹が持っていた短い箒で炎を打ち消しました。妹は囲炉裏を掃き掃除しており、箒を持って振り向いたときに、衣服の背中に火がついたのでした。私はすぐに彼女のくすぶった服を全部脱がせて、近所の人を呼びました。背中も焼け、髪も焼け、間一髪でした。不思議なことに、医者の指導によって、以前はラードのぼうこうのようだった頭皮に、きれいな髪がたくさん生えてきました。

もうひとつ、ふたつ、私の少年時代の逸話を紹介してから、「上流階級でのサービス」の世界に入りましょう。

毎週水曜と金曜に合唱団の練習に参加した。町外れにある大きな上流階級の家の領地のスチュワードとカペンターが、女あるいは女ではない、何かそのようなもので評判が悪くなりました。私たち少年はそれが何であるかよく知りませんでしたが、人々はハイストリートのスチュワードの家の窓をすべて割ってしまいました。この事件は町中に大騒動を巻き起こしました。聖歌隊の少年たちは、このような事件に巻き込まれないわけにはいかず、練習の帰りに通りかかった大工の家の玄関に石の一斉射撃をしてから、足の続く限り全速力で家路につくことに同意しました。

それはうまくいったのですが、次の練習の夜、私たちは同じことを繰り返すことにしました。大工は、それが聖歌隊の少年たちだと知っていたに違いありません。その時刻は午後9時半で、田舎町では他の少年たちは皆寝てしまっていたし、通りの端にある教会の明かりも見えていました。私たちは皆、手に石を持ち、「火事だ」という合図を待っていましたが、その時、家の横からスリッパを履いた大工が飛び出してきました。私たちは散り散りに逃げました。私は誤って縁石から落ち、側溝に転がり込みました。大工がみんなを追って走って行くのが聞こえました。私は運が良かったと思いながら、立ち上がって別の道を通って家に帰りました。

父も母も、みんな早起きなので、早く寝ていました。私の夕食はいつもテーブルクロスで覆われたままで、裏口の鍵も開けっ放しでした。私は鍵をかけ、ベッドに忍び寄りました。母が隣の部屋から「エリー、あなたなの?」私は「はい」と答えました。母は「夕食は食べたの?」と聞き、私は「お腹が空いてない」と答えました。もう大丈夫だろうと思っていたら、「バン、バン」と誰かが玄関のドアを叩きました。父は「誰だ」と言い、私に玄関に出るように言いました。私はベッドにいるので降りたくないと言いました。父は「今までどんな悪さをしてきたんだ?」と聞いてきました。

父はベッドから起きて窓を開け、「はい、何の用ですか?」と返事をしました。大工は「あなたの子供が私の家の戸口に石を投げていた。朝には呼びつけるぞ!」と言いました。私は「投げようと思ったのですが、あなたがあまりにも早く出てきたので、石は投げていません」と答えます。

「しかし、ジョージ・コールズ(もう一人の聖歌隊の少年)は、お前の仕業だと言っていた」

父と大工で多くの話がなされた後、父は窓を閉めて私に言いました。

「やってしまったことだ。結果を受け止めなければならない」

私はベッドに横たわりながら、「ついに足を突っ込んだか、我が子よ」と考えつつ、最初に捕まったジョージ・コールズは、私より大きな少年だったけれども、かわいそうだと思いました。

翌朝、目が覚めたとき、何が起こっていると思っていました。毎分、警官がドアをノックして召喚状を出す音が聞こえるだろうと。しかし、夕食の時間になっても、何も起こりません。

母は私に、大工の家に行って、夕食の時間帯に大工を捕まえて許しを請うよう説得しました。しかし私は「僕は石を投げていない。彼があまりにも早く出てきたから。どうしてやってもいないことを許してもらわなければならないの」と言いました。母は「彼はあなたがやったと信じているから、私の忠告に従って行きなさい、それが一番よ」と応じました。

私はしぶしぶ大工の家の裏口に行き、小さな石造りの庭に立ち、どう始めるべきか考えました。家からナイフやフォークの音が聞こえてきました。

彼は音を聞き、私を見たに違いありません。彼が出てきて言いました。

「何の用だ?」

私は「昨夜、玄関に石を投げたことをお許しください」と言いました。

私の話の不条理さが彼の想像力をくすぐったのでしょう、彼は「わかったから、やめろ」と言いました。

大工には二人の男の子がいて、二人とも私と同じ学校に通っていたのですが、彼らが出てくると、父親は仕事に出かけてしまいました。男の子が「うちの若い鶏を見たか?庭に上がって見てごらん」と言いました。生後1日か2日で、12羽ほどいました。私はそのうちの1羽、黄色と黒の小さなニワトリが欲しいと言い、一番上の男の子に、彼の父の許しを請うための賄賂として母から貰った1ペニーを渡しました。

ニワトリを買った私は少年たちと一緒に、みんなで学校へ向かいました。「オールイン」のベルが鳴りました。私は急いで家に入り、鶏肉をふた付きのかごに入れて、火のそばに置いて、学校へ行きました。出てきてから、鶏に餌をやりました。母は、それが何なのかがわかりませんでした。母は、囲炉裏の上のコオロギだと思ったのです。それから母への説明が始まりましたが、それが終わらないうちに「バン、バン」と玄関のドアを叩く音がしました。大工でした。「おたくの息子は厄介者だ、最初はドアに石を投げ、今度は私の息子に1羽の鶏を1ペニーで買うなんて。卵はもっと高いんだぞ」 私はニワトリをあきらめなければならず、1ペニーを失いましたが、ニワトリを売ったことでその少年が叩かれたことを知り、同情しました。

あと1つで、学校のお話は終わりです。

学校から半マイルほど離れたところに粘土の穴があり、レンガを作るために粘土が掘られていました。季節外れのため、この穴は水でいっぱいでした。その横には18インチほどの長さの幅広い板が置いてありました。ある日の夕食後、年長の男の子8〜10人が、この板を水の上に打ち上げ、その上に立って、棒で押しながら進むのはいい遊びだろうと考えました。桟橋の端は陸地でした。準備が整ったところで、誰かが押し出すように指示を出し、私たちはそれを実行しました。ある者はふらつき、ある者は反対方向にふらつき、挙句の果てには板が転覆し、全員が水の中でもがき苦しみました。全員が泳いで上陸し、堤防をよじ登ると、全身ずぶ濡れで、服は黄色い粘土で覆われ、大変なことになっていました。

この頃、もうじき学校を去る年長の者たち十数人が、委員会室で開かれる校長の上級クラスに出席して、埃のように乾いた科目を勉強しなければなりませんでした。数学、古代史、ラテン語、文法などです。このとき、一人の少年が「始業のベルが鳴るぞ」と言いました。私たちは全速力で駆け出しました。そして、ぎりぎりの時間に到着しました。ほとんどの者は委員会室に行き、机の前に座りました。校長がやってきて、校長の机の周りに半円を描くようにと言いました。それからが大変でした。

校長は、「君たちの服に付いているのは何だ?」と言いました。よく見ると、私たちは全身ずぶ濡れになっていました。彼は部屋を出て行き、数分後に杖を持って戻ってきました。一人一人名前を呼び、ドアの脇に立って、私たちを3〜4回最も強く鞭打ち、家に帰って服を着替えてから戻ってくるように言いました。この騒ぎで、私たちは数百枚(書き取り?)の罰を受けました。

試験の時間が近づいてきましたが、私はそれを恐れませんでした。監督官がやってきました。私はすべての科目で学校一の成績で合格し、その年の一等賞をもらいました。

(第二章に続く)

いただいたサポートは、英国メイド研究や、そのイメージを広げる創作の支援情報の発信、同一領域の方への依頼などに使っていきます。