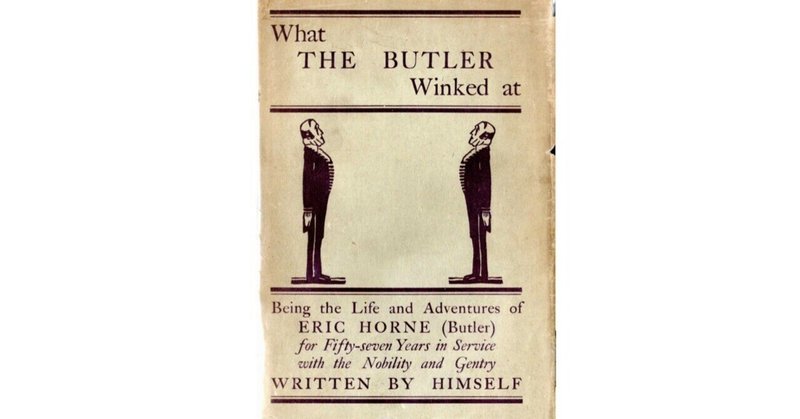

【翻訳】英国執事が見て見ぬふりしたこと:執事エリック・ホーンの人生と冒険 第2章

当時はまだ、少年向けの奨学金制度などありませんでした。たとえあったとしても、私はもう12歳の大きな男の子で親の経済的負担になっているので、私は奨学金を受けられませんでした。親は、私が自分で生計を立てるか、あるいはそれに近いことをするようにと望んでいたのです。それでも私は、教会の聖歌隊で歌い続けました。私は強く甘い声を持ち、この頃はトレブル(ボーイ・ソプラノ)のリーダーを務めました。オルガン奏者の息子は、甘い声でしたが、私ほど声が強くなかったので、セカンド・トレブルを歌うことになりました。私は自分のベストを尽くして歌い、左手のテナー、カウンターテナー、アルトが私の頭上で、そして右手のバスが唸り声を上げるのを聞くのが楽しみでした。アルトが身を乗り出して、「エリック、頑張れ!」と言ったものです。

年に一度、タウンホールでコンサートを開き、「リーディング・ソプラノ」という私の名前が町中の札に書かれているのを見るのは、とても誇らしいことでした。ある時、オルガニストの息子と私が二重唱をした後、ピアニストがその後に少し小刻みに演奏し、私たちが一緒にお辞儀をするのが通例でしたが、歌のパートが終わるとすぐに私は「行ってしまいました」。でも自分の間違いに気づいて戻って、もう一度お辞儀をして、ああ!もちろん、丁寧にですよ。

母が父の古いコートでイートン・ジャケットを作ってくれました(残念ながら虫くいジャケットeaten-jacketでしたが)。

クリスマスには、牧師から渡された譜面を持って、キャロルソングを歌いに行きました。私たちが歌うと、人々は私たちを中に招き入れました。ケーキや果物、ジンジャー・ワイン、そして数シリングがもらえます。男の子たちは自分たちで行って、グリーやマドリガル、キャッチを歌いました。

このような場合、年長の男の子たちは、年下の男の子たちをメンバーからふるい落とそうとします。私が初めて合唱団に入ったときも、そうでした。私はそのまま家に帰ったのですが、父は私を連れ戻し、どの家で歌っているのかを突き止め、玄関のドアを開けて私を押し込みました。

父は冬場の手伝いに少年を必要とせず、父の商売は「袋小路」にしか入らないので、母の方が私の将来に野心を抱いていました。長女の姉はすでに奉公に出ていました。

そこで私は、校長先生の知り合いの印刷屋兼文房具屋で働くことになりました。7時までに行って、掃除をして埃を払って店を開けて、シャッターを上げて......朝食の後は印刷工と一緒に、ローラーで活字にインクをつけました。当時は手押し印刷でしたから、印刷工が刷りをしてローラーを巻き戻した後、私は次の活字にインクをつけました。

ここには4〜5人の少年がいました。みんな11時にロンドンから来る列車に乗り、新聞の束をホテルの厩舎へ配達しなければなりませんでした。私たちは床の上で新聞を折りたたみ、リストに従って自分の担当先を回りますが、リストがなくても誰が違う新聞を持っているかすぐにわかるようになりました。早く回れば回るほど、その日の仕事は早く終わります。私は週に3シリングをもらっていて、それを母に渡すのが自慢でした。私の配達距離は5マイルでした。夕方からは、まだ学校に通っていました。弟は食品店に就職しました。賢い子供でしたが、私ほど「生き生き」していませんでした。

もちろん、この年頃の常として、私には隣接する女子学校の生徒という恋人がいました。私は、毎週支給されるヘアオイルを、自分の分以上に使っていたに違いないと思います。男の子が首を洗って綺麗にしたり、ブーツのかかとを磨いたり、洋服ブラシをちょっと使ったりするのにこだわり始めたのを見たら、女の子が近づいていることを確信できるでしょう。

学校を卒業すると、ポーツマスに行き、将校の使用人か何かになる少年もいました。とにかく、彼らが休暇を取って帰ってくると、青いスーツに短いジャケット、王冠と錨のついた黒いボタン、バッジのついたチーズカッター帽、白いシャツの前立て、蝶結びの小さな黒いネクタイといういでたちで、私は羨ましくて気がおかしくなりそうになったものです。私は母に、彼らの一員になることはできないのかと尋ねましたが、母は「だめよ」と言いました。母の兄弟は皆、海で溺死してしまったので、母は私を行かせなかったのです。

印刷所にいた頃、上着の前身頃に3列のボタンをつけたページボーイが、肩にポストバッグを下げてロバに乗っているのをよく見かけました。彼は町から1キロほど離れた老いた海軍提督のところで働いていて、1日に2回、ロバに乗って郵便局に行っていました。私は彼を羨ましく思いました。私もあのロバに乗ってみたいものだと思いました。

クリスマスの頃だったと思いますが、彼は郵便袋や小包をロバの乗せられるところに乗せて通りを歩いていました。しかし、ロバが余計な荷物に反対したのでしょう、ロバは腰を抜かして彼を頭から投げ出してしまいました。彼は泥の中でもがきながら横たわってから、小包や他のものを拾い集めました。私んはそれがあまり立派に見えまず、結局、私は彼の仕事には興味がなかったのでしょう。

当時、少年が商売を学ぶには、5年か7年の徒弟制度があり、お小遣いは少しもらえるかもしれませんが、賃金はありませんでした。

父には私を徒弟に出す余裕はありませんでした。

印刷所でしばらく働いた後、私は牧師の友人の医者のところで定職を得ました。黒いポニーの世話をしたり、コブや乗用馬を飼っているガーデナーの手伝いをしたり、庭の手入れをしたりしました。医者のポニー馬車に同乗していないときは、医者の手伝いをしたものです。医者には14歳くらいの娘がいました。学校の休みの日には、よくポニー馬車で私たちと一緒に帰ってきたものです。彼女の父親は男やもめでした。

私がどんなに小さな男だったかを想像してほしい。私がポニーの頭から離れると、医者は車を走らせますが、私は足を高く上げて後ろの「ディッキー」(御者台)に乗り込むことができず、どうにかしてしがみついて体を持ち上げていました。医者は私を置き去りにしたかどうか、振り返りませんでした。お嬢さんが私にオレンジやリンゴをくれることもよくありました。先生は、メイドとお仕着せを着たフットマンを雇っていたので、それなりの収入があったのだろうと思います。芝生と広いキッチンガーデンのある素敵な場所でした。私も薬の配達をよく行いよ、食事と睡眠は家でとっていました。

この頃、弟は学校を出て、食品店に就職していました。二人で同じベッドで寝ました。私はよく弟に言ったものです。「お前の服、コーヒーの匂いが強い」。彼は、「医者の匂いよりましだよ」と答えた。

私の勤め先のフットマンは、私が知る限り、最も向こう見ずな人でした。背が高く、色白で、スリムな、完璧な使用人でした。私は室内で仕事をしてはいけなかったのですが、彼は私にナイフの手入れをさせ、手入れが終わるまで私を閉じ込めていました。ある日、私が彼の望むことをしなかった時に、彼は私を捕まえ、台所の火の前で私の座っている部分を押さえつけ、それから私を庭に連れ出し、雪の中に座らせました。ガーデナーをからかうようにいろいろなことをするのです。ある日、それがきっかけで馬小屋の庭でケンカになりました。私は手押し車の上に立ち、公平な勝負を見守りました。

夏には、毎朝7時に、放牧地から2頭の子馬を連れてこなければなりませんでした。一頭ずつ捕まえて連れてくるように言われました。グルームを兼ねたガーデナーは8時まで仕事を始めず、ちょうどキッチンでの朝食に間に合うようにやってきますが、彼は本来、キッチンでの食事をできないことになっていました。私は黒いポニーの毛づくろいをしなければなりませんでした。

彼女(ポニー)と私は大の仲良しになりました。犬のように私の後をついてきて、私の口から砂糖のかけらを取ったり、グラスからビールを飲んだりしたものです。ある朝、私が遅刻したのでしょう、二頭のポニーを捕まえて一緒に連れて行きました。門を閉める時、二頭に触れたのだろう。燕麦の種を落とすと、一頭の馬は一方へ、もう一頭は反対側へ、胴綱をぶら下げたまま全速力で走って行きました。ここで、かなり困ったことになりました。どちらの子馬を追いかけたらいいのでしょう? グルームは町のあるところで、一頭の子馬に出会いました。もう一頭は大通りに行ってしまい、鍛冶屋に連れ戻されました。

しかし、私はそこにいる間、少年らしく完全に幸福でした。特に果樹やイチゴの花壇が熟したときに、雑草を抜くのが大変でした。それでも何といっても、庭の壁から小道で隔てられた大きな野原で行われたクリケットの試合が最高でした。私が覚えているのは、11人対22人、つまり11人対オールイングランド戦の年です。W.G.グレースはその頃、全盛期でした。たしか11人が勝ったはずです。グラウンドは8フィートの板で囲まれていて、誰もお金を払わずにプレーを見ることができました。しかし、私たちは自分たちで立派なスタンドを作りました。短い梯子を使って鶏小屋の屋根に登り、素晴らしい眺めを堪能しました。この試合を見るために、何マイルも離れたすべての町から群衆がやってきました。クリケット場は現在、増築されています。

牧師と医者は大の仲良しでした。毎晩、牧師はタバコを吸いに来て、ウィスキートディ(お湯割り)を飲んでいました。朝、私は朝食を食べに帰る途中、医者が読み終えた「タイムズ」を牧師の家に持っていかなければなりませんでした。牧師は気難しい年寄りでした。月曜日の朝は、聖書の授業のために学校に通っていました。私たちはよく言ったものです。

「ジョーンズ牧師はいい人だ

日曜日には教会に行くんだ。

神様に祈るんだ

『月曜は皆を叩けるように』と」

牧師はアッシュ材の棒で少年たちを容赦なく叩きました。彼の下にいる聖職者は庭師でもあり、背の高い男で、常に地面を見て歩いていました。牧師が馬車でドライブする道には、アーモンドの木がありました。私はさやの中にアーモンドが入っているのかどうか、興味がありました。ある朝、私はその木に登り、馬車道の上にある枝に寝そべっていると、足音が近づいてくるのが聞こえました。私は横になりました。彼は私の下を通り過ぎました。私は彼の帽子に触れることができる近さにいましたが、彼は私を見ませんでした。

牧師館でコックが外出する日、母はよく手伝いに行きました。ある朝、他の使用人にご馳走しようと思って、母はリンゴのダンプリング(焼き団子)を作って小麦粉の桶に入れ、蓋をしました。それから牧師の家は大家族だったので、ベッドメイキングなどを手伝いに二階へ上がりました。キッチンへ戻ると、キッチンのテーブルの上にリンゴのダンプリングがずらりと並んでいました。母が2階にいる間、牧師夫人は物色していたのです。そのため、ダンプリングはキッチンで食べるのではなく、ダイニングルームに運ばれ、そこで食べられたのです。

私はよくコックにお使いをさせてもらって、町へ行きました。ある日、私が出かけると、彼女はラズベリータルトを私のバスケットにポンと入れてくれました。タルトは(パイ生地で上を包んでいない)オープン・タルトで、私はそれを口に入れました。オーブンから出したばかりのタルトは熱々で、口の中の皮が剥がれるほどでした。ラズベリーを見たり嗅いだりすると、そのタルトを思い出さずにはいられなくなります。

私は昔からレモンが大好きでした。レモンを見ると、それを吸い尽くしたくなったものです。パントリー(食料庫)には、グロッグトレイから取り出したレモンが半分ほど置いてありました。私は吸い尽くしました。それを見たフットマンは、ある日、レモンの半分に赤唐辛子の胡椒を入れて出て行き、私がレモンを吸った次の瞬間に戻ってきました。私は口の中が火照り、逃げ出したくなりましたが、彼は「お前ならやると思った」と言って私を抱きしめました。フットマンは酢、塩、マスタード、ウスターソース、レモン汁、その他いろいろなものを混ぜたものを作り、家に来た使い走りの少年にそれを飲ませようとしたものでした。ある朝、彼は私と一緒に草原でポニーを捕まえに来ました。彼はポニーたちの口にハルター(馬の口につけて引く綱)をねじ込み、馬に乗って草原を駆け回りましたが、もちろん私は落馬しました。

医者のところで私が働いてからしばらくすると、フットマンは辞めました。彼は結婚してロンドンに行き、そこで仕事をしていました。医者は、代わりに私を室内に入れると言ってくれました。コックは私を捕まえて、石鹸とお湯できれいに洗ってくれました。私はまだ幼い少年でしたから、顔を赤くしていたかもしれません。これが、私が(使用人という)囚われの身となった最初の一歩でした。

若くて健康な少年は、十分な教育を受け、健康で元気でエネルギーにあふれ、学校の先生が教えてくれたとおりにしようと決意していました。ゲームをすること、正直であること、そして決して卑怯なことをしないこと。

私は、「そうだ、私は頂点に立つんだ。上流階級での使用人の仕事しか私はない」と思いました。

王様の執事になるのはどうだろう? 私はファラオの執事を思い浮かべましたが、ファラオの章を読んでみると、なるほど、ファラオのパン屋の死体が鳥に摘まれるために投げ出されたのでした。執事ではありません(訳注※『創世記』40のエピソード:ファラオの牢屋に閉じ込められたヨセフが、新しい囚人となったファラオの執事とパン屋の世話をすることになる。ふたりはそれぞれ不思議な夢を見て、ヨセフが夢解釈をする。執事は解放され、パン屋は殺されると)。

もし私が商売の見習いをしていたら、間違いなく世に名を残していたでしょう。利口さと頭脳を必要とするのが商売です。どんなバカでも使用人になることはできます。自分の精神や意志を持たず、言われたとおりにし、柔和で、謙虚で、従順であれば。私はよく、何かを作ったり、何かをしたりして、その成果によってのみ報酬を得るような職業に就きたいと思ったものです。働かなければ、賃金もない。ここに生きる価値があります。私はこの国の名家に仕えて生きてきましたが、(王の執事になるまでどれだけ近づいたかは、これから話します)、結局、私の人生は単に投げ捨てられて、無駄なものだったと思っています。

さて、私は室内で働く使用人のサービスの謎を学び始めなければならなかったが、それは私にとって封印された本を読み解くようなもので、非常に素早い私はすぐに食堂で何が求められているかを理解し始めました。フットマンは仕事があまり好きでなかったので、私にパントリーの仕事をたくさんさせました。私は合唱団を辞めなければなりませんでした。練習のため、あるいは日曜日に出かけることができなかったからです。それでも私は十分に幸せでした。他の使用人たちは私をよく扱ってくれたし、食事も下宿も家より良かった。私はぽっちゃりした、青い目とカーリーヘアの若者に急成長し、自分の容姿に誇りを持つようになりました。私は若く、ころころと動く子犬のように、「これからすべての出来事が起こるのだ」と思っていた。

庭園に行ったとき、高いヒイラギの生垣から小さな枝を取って、自宅の家の前の小さな花壇に植えました。ところが、次に家に帰ると、そのヒイラギの枝がありません。調べてみると、数軒先に住む男の子がそれを取って、自分の家の前庭に植えていたのです。私はそれを引き上げて元の場所に戻し、その少年が出てくるまで待ちました。私は彼にタックルして喧嘩になりましたが、すぐに解決した。ヒイラギの小枝は二度と邪魔されることなく、やがて家と同じ高さまで伸びました。窓からの光を遮るので、母はそれを切り落とさねばなりませんでした。

私は医者が家を手放し、この町を去るまで一緒にいました。彼は母に会いに来るようにと言いに来ました。医者は、私の将来のために何かできることはないかと言いました。私は、英国海軍でなくとも商船隊に入りたいと言ました。『王家の誓い』や『ロビンソン・クルーソー』など、マリアット船長の本をたくさん読んだので、海の道へ進みたかったのです。しかし、母は同意してくれませんでした。結局、何もしてもらえませんでした。先生はすべて売り払って町を去り、私は家に帰りました。

それから何年かして、私がイーストボーンにいたとき、車椅子に座った若い女性を見かけました。あの美しい顔はきっと知っている、と私は思いました。それは医者のお嬢さんでした。彼女はその後まもなく衰弱死ました。彼女はこの世の天使のように見えたので、私ほど彼女を悼んだ者はいません。

私はそれから長い間失業していたわけではありません。ある年老いた将軍か、大尉だったと思うが、国王陛下の親衛隊が私を訪ねてきました。私は彼に会いに行きましたが、そこは私が以前住んでいた場所の近くで、私が医者のところにいたとき、彼らは私を見たことがあるのでしょう。彼らは私をフットボーイとして雇い、フットマンの服装をさせました(私は、ページのボタンはつけませんでした)。しかし、なんという職場でしょう。老大尉は娘と見紛うばかりの若い後妻と結婚しており、彼女はすべてマスタードのようでした。朝食を片付けたら、台所の庭に出て荒れた土地を鋤で掘り起こし、昼食を作る時間になってからお仕着せを着込んで午後の来客に備えなければなりませんでした。

それで思い出したのですが、あるスコットランド人の老婦人は、生粋のスコットランド人の少年を捕まえ、ページボーイとして育てようとしました。彼女は来客のある特別な日に、彼にキルトを着せました。ある日 彼は居間のドアを開けて来ました。「キルトを履けとおっしゃるのですか? それともブリークス(ズボン)を履けとおっしゃるのですか?」

私の職場の食事はとても貧しく、量も少ないものでした。「スワンク」(気取りや:女主人のこと)の話ですが、日曜日には、彼女の教会の本を毛皮を着たまま後ろに運び、通路をついていって、本を彼女の席に置き、それから自分の席に戻らなければなりませんでした。礼拝が終わると、私は本を取りに行き、彼女の後ろについて歩いて行ける距離の家まで戻らされました。幸いなことに、そこは私が聖歌隊で歌っていた教会とは別のところでした。教会の後、私は数分間だけ家に帰ることを許され、お仕着せに、花形帽章をつけたトップハットをかぶって、家に帰りました。その頃、私は恋人を失いました。彼女は恋人としてフットマンは嫌だと言いました。それに私は彼女に会うために外に出ることができませんでした。

私は午後から家にいましたが、休んでいたとは思えません。大きな新しい家で、女主人は絶えず家具の配置を変えました。私は家具を運んで階段を上り下りし、あっちに行ったりこっちに行ったりしたので、寝る頃には犬のように疲れました。それで思い出したのですが、一般的な使用人の話です。何年か前、イギリスで何かの病気が流行したため、予防接種が義務づけられたことがありました。医師がその少女に予防接種をしようとしたとき、彼女は自分の腕を使って仕事ができるようになるかと尋ねた。すると医者は「いや、腕を休ませなければならない」と答えた。彼女は「どうしても腕に接種しなければならないのですか! 座っている暇はないのです」と余計なことを聞いてしまいました。

使用人の男の子が必要な場合、ほとんどの雇用主は聖職者や学校の主人に、学校を出たばかりの初心者にふさわしい男の子がいないかどうかを確認します。その際、屋外で過酷な労働をさせるとつぶれてしまうような繊細な少年が選ばれるのが一般的です。ですから、玄関のドアを開けると、蒼白い顔のフットマンやバトラーがいるのですが、これは新鮮な空気を吸えないせいです。私自身は、鎖につながれた若いライオンのような気分になっていました。夕方になると、学校の友達と遊ぶこともできなくなったからです。

私がいたところでは、使用人を雇っておくことができませんでした。私がいた短い期間に、3人のコックを見ました。最後のコックは、まもなく結婚するのですが、ある晩、逃げ出しました。婚約者がロープを持って、ある夜やって来ました。朝になってみると、彼女は私物を入れた箱ごと消えました。

誰もこの家に来て、使用人に会うことは許されませんでした。ある日、母が、弟にきれいなリネンを持って来させてくれました。私が彼と数分話した後、女主人が台所の階段を下りてくるのが聞こえました。私は怯えました。どうしたらいいかわからなかったので、キッチンの暖炉の脇にある薪が置いてある戸棚の中に弟を隠しました。

女主人は「あの門から入ってきた男の子はどこ? 入ってくるのは見たけど、出て行くのを見ていないわ」と言うのです。私は「出ていきましたよ、マム」と言いました。彼女は戻っていきましたが、安全だと思って私が彼を外に出したら、2人が飛びかかってきて彼を捕まえました。どこに行っていたのかと、弟は聞かれたそうです。女主人は食器棚から出る機会を待っていたのです。母は私がそのような場所に長く留まることを許さず、町でもあまり家の評判が良くなかったので、私はすぐにそこを去りました。これが「上流階級でのサービス」なら、もう十分だと思うようになりました。

医者と一緒にいた頃、町から1マイルほど離れたところにある大きな古風な家によく行きました。家のジェントルマンは黄色い四輪馬車に乗っていました。赤いズボンに白い絹のストッキングをはいた、威厳のある執事と二人の着飾ったフットマンが玄関にやってくるのを見ると、私は畏敬の念を覚え、「いつかあのようになれるだろうか」と思ったものです。ある日、私はそこにメモを持って行き、返事を待たなければなりませんでした。フットマンは私を連れて長い廊下を進み、ドアを開けて「お客さんだよ、お嬢さんたち」と私を押し入れました。部屋にいたのはみんな女性で、針仕事をしていました。後で、それがメイドの部屋であることを知りました。

いただいたサポートは、英国メイド研究や、そのイメージを広げる創作の支援情報の発信、同一領域の方への依頼などに使っていきます。