建水分神社-地域のお宝さがし-26

所在地:〒585-0000 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分357

■水分と水分神社

水分[みくまり]とは、用水を公平に分配することで、「水配り」[みずくばり]から、みくばり・みくまりに転訛したといわれています。大和・河内地方では、水分神[みくまりのかみ]が豊作をもたらすという信仰があり、水分神を祀る神社として、宇太水分神社[うだみくまりじんじゃ](1320年、図1)、建[たけ]水分神社(1334年)、都祁[つげ]水分神社(1457年)、吉野水分神社(1604年)などが知られています。

図1

水分神社は、元来宇太水分神社のように3社殿とも春日造りであったと考えられています。

■建水分神社本殿

【上水分社と下水分社】

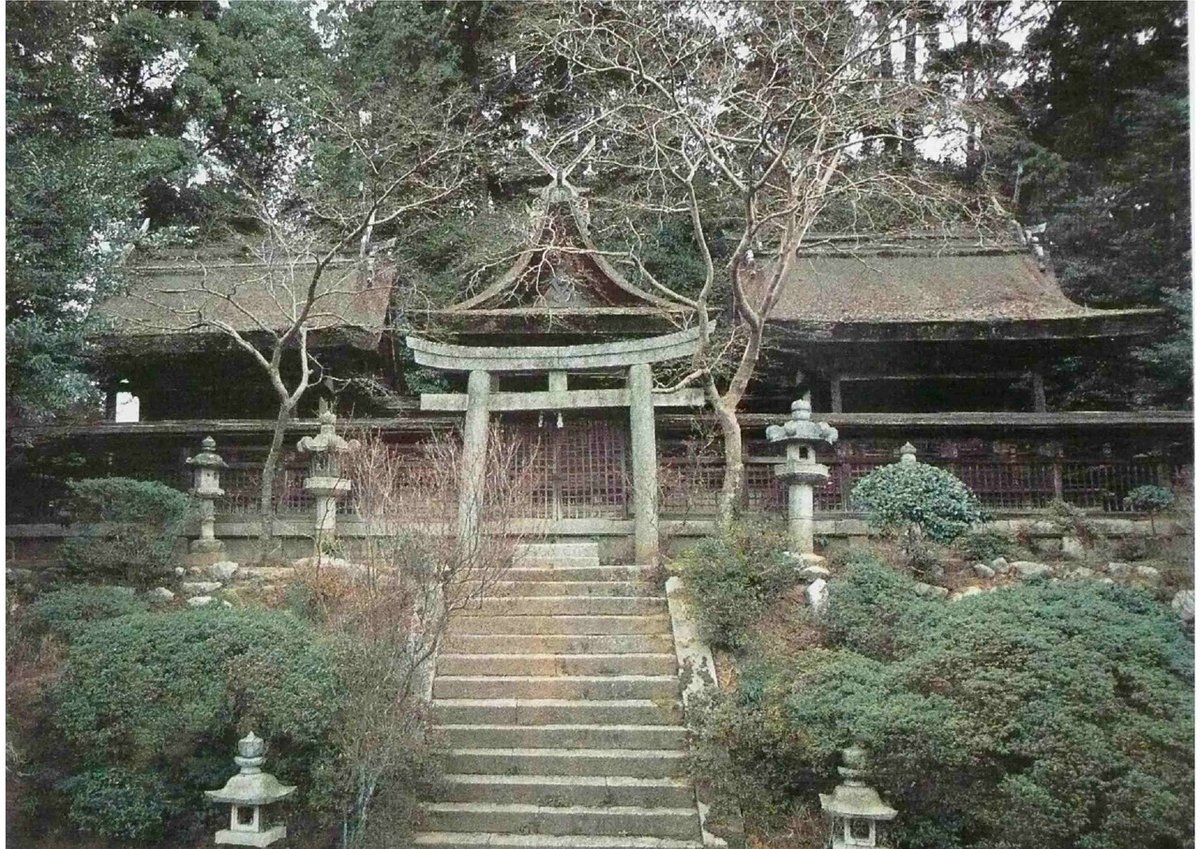

建水分神社は、往古より「上水分社」(以下上社)として知られ、地元の産土神として信仰を集め、『河内名所図会』(以下図会、1801年)にも掲載されています(図2)。「上」があれば「下」があるもので、美具久留御魂[みぐくるみたま]神社(富田林市宮町)が、「下水分社」(以下下社)として同書に掲げられています(図3)。

図2

図3

図2・3を比較してみると、高所に本殿、急な階段の下に拝殿という配置が共通しています。「上社」の本殿は、春日造りの左右に流造りの社殿が並立する形式ですが、「下社」の本殿は、正面の柱間が5つの五間社流造りの平側中央上部に千鳥破風、軒先に唐破風が設けられた形式で、唐破風に接して弊殿、正面の玉垣中央部に平唐門が配されています(注1)。

ところで、往時の本殿は、中央の社殿(中殿)が三間社、左・右の社殿(左殿・右殿)が二間社の3社殿が並立する形式でしたが、北条高時の赤坂城攻撃の際に、名越時有が西條娍に放った火によって社殿が焼失したため、後醍醐天皇の命を受けて楠木正成が再建し、僧院も設けました。その後は根来寺に属して隆盛しますが、織田信長に寺領・神領ともに没収され衰退し、豊臣秀吉・秀頼、徳川家康によって継続的に修繕が行われました(注2)。

図2・3と現状の両社の社殿に大差がないことから、『図会』発刊当時の形態などが比較的正確に描かれていることが窺われます。

注1)「大阪府誌」(『大阪府神社史資料下巻』所収)。図3では、本殿正面の柱間が分かりにくいが、本書の記述から図3の本殿も同様と思われる。

2)井上正雄『大阪府全志巻之四』(1976年復刻)

【本殿】

●平面が変化する●

古代において、1神座1社殿の形式であった流造りや春日造りの内部が、中世になると2室に分割されるのは、平安時代後期以降に制作されるようになった神像(御神体)を、2分割した奥の内陣[ないじん]に祭るためで、手前の外陣[げじん]は人が奉祀する場となりました。内陣は神を祭る閉鎖的な空間のため、内部の装飾が質素である一方、外陣は人が使うため、天井を張り、長押を回し、正面には格子戸などが設けられるなど開放的な空間となります。

●本殿の平面●

当社の本殿は、中殿と左殿・右殿で構成されていますが、各社殿は独立するとともに、低い渡廊で背面が連結され、前面は吹放しになっています(図4注3、図5)。

図4

図5

中殿の内部は横方向に2分割され、内陣は閉鎖的な空間、外陣は格子戸などが入れられた開放的な空間となっています。左殿・右殿の正面は柱間が2つで、中殿同様に横方向に分割されていますが、相殿神を祭るために内陣が縦方向にも分割され、神座が増設されるようになったと考えられています。

当社本殿の平面形態は他に類例がありませんが、大きくみると中世における平面の変化の流れに位置づけられます。

●本殿の立面●

当社の立面は、中殿は正面の柱間が1つの一間社春日造り、左殿・右殿は二間社流造りです(図6注4)。

図6

妻入りの春日造りでは、神座を増設すると2社殿が並立する外観となりますが、平入りの流造りでは柱間が増えるだけで、流造りの外観が維持されることから、主神を祀る中殿を春日造り、左殿・右殿を流造りにしたと考えられています。

こうして各社殿は、独立性が保たれるとともに渡廊によって連結された平面とあいまって、統一感のある立面構成になっています(図7注5)。

図7

当社は、その独特な平面形態、立面構成が評価され、明治33年(1900)に特別保護建造物(国宝)、昭和25年に重要文化財に指定されています。

図8

屋根を連結しただけでなく、さらに、左殿・右殿に千鳥破風を設けることにより、一体感が一層増したと考えられます。ちなみに、建水分神社の神座は五座、吉野水分神社は7座です。柱間1つが1神座とみると、祭神数が分かります。

注3)『原色日本の美術16』

4)『千早赤阪村誌本編』

5)当社パンフレット

■参考文献■

稲垣栄三「建水分神社本殿」(『千早赤阪村誌資料編』1976年)

稲垣栄三「神社と霊廟」(『原色日本の美術16』小学館、1970年)

三浦正幸『神社本殿の建築』(吉川弘文館、2013年)

次回は摂社南木神社をみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?