新刊『串かつの戦前史』冒頭部分公開

上流階級向けの高級フルコース料理として始まった明治初期の西洋料理は、次第に大衆化し、庶民の日常へと溶け込んでいった。

その大衆化が行き着いた究極の姿が、屋台でコップ酒片手に立ち食いする串かつであり、肉屋のじゃがいもコロッケであり、社食や学食のカレーライスであり、デパートのお子様ランチであった。

西洋料理はいつ、どのようにして大衆化していったのか。フルコースから串かつに至るまでの歴史を明らかにする。

『串かつの戦前史』、2021年4月29日に出版しました

出版を記念して、ここに冒頭部分を公開します。

プロローグ

”月島の商店街にはいつも屋台が出ていました。そこで肉フライを買って帰ろうとすると、かならずワンチャンが寄ってくるんですね。他の客のときは来ないのに、どうやら自分の足音だけはわかっているようで、ちゃんとこちらが犬を怖がっているということを、向こうは知っている。それで、どこまでも離れない。”

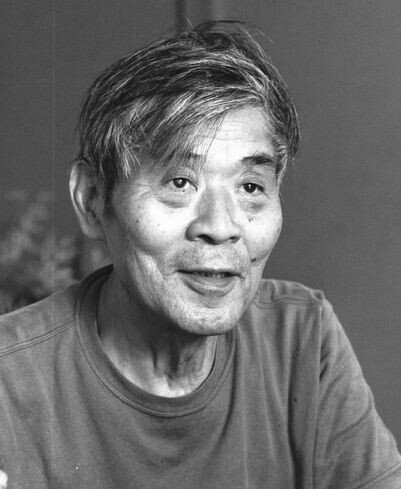

猫好きの思想家吉本隆明は、生涯にわたって犬を苦手としていた。それは、子供の頃に小遣いで買った肉フライを、犬にカツアゲされた経験がトラウマになっていたからであった。

”仕方なく肉フライの端を千切って、遠くの方に投げてやると、犬はそれを追いかけていく。その隙にこちらは逃げて橋を渡り、家のある新佃島まで走ってゆく。それでも犬から逃れられずに、泣きそうになって手にしていた肉フライを全部取られちゃったこともありましたね。だからいまだにワンチャンは苦手です。”(あの人のボナペティ第22回 吉本隆明の月島ソース料理 四方田犬彦 『芸術新潮 2003年12月号』)

吉本隆明の子供の頃、昭和10年前後の東京月島には、肉フライという、肉を串にさしてパン粉をつけて揚げた食べ物が売られていた。現在でいうところの串かつである。

そしてその屋台のあたりには、犬がうろついていた。

”大淀川の川べりの鉄橋の下の屋台店に私をつれていって、一串二銭のカツレツをおごってくれた。”

”肉のにおいをしたって、同類の犬が二三匹、私たちの足もとをまいまいしていた。”(『どくろ杯』 金子光晴)

これは昭和3年の大阪、淀川べりの串かつ屋台の描写。大阪においてもやはり、串かつ屋台の下には犬たちがうろついていた。

”一錢の串フライなど喰み居れば車の下に集う犬はも”

”燒鳥、フライ屋、牛めし等々、稱して以て「ワンニラ」と呼ぶのは、蓋し、車の下に集ふワンワンが、臓もつの落ちてくるのを、今か今かと睨んで居るからのことか”(『続サラリーマン物語』 前田一)

焼鳥、フライ(串かつ)、牛めし(牛丼)。これらの屋台の下には犬たちがいて、内臓肉やすじ肉や、その他得体のしれない噛み切れない肉を、客が吐き捨てるのを待ち構えていた。ちなみに吉本隆明が子供の頃愛食していた肉フライは、牛レバーを使用したものだった。

本書『串かつの戦前史』は、犬がにらむワンニラ食、牛丼、焼鳥、串かつの戦前史を追う三部作の後編、最終章である。

別冊となっている前編『牛丼の戦前史』においては、牛の内臓肉の煮込みから生まれた牛丼の歴史をたどるとともに、なぜ丼物は明治時代の都市部に現れたのか、なぜ上流階級の人々が、忌み嫌っていた下層階級の食べ物牛丼に興味を抱くようになったのか、その経緯と理由を明らかにした。

同じく別冊である中編『焼鳥の戦前史』においては、鶏の腸などにはじまり豚の内臓肉にその材料が変化していった焼鳥の歴史をたどるとともに、なぜ豚の内臓肉の焼鳥がブームを起こしたのか、その謎を当時の科学の潮流から明らかにした。

後編である本書が扱う串かつは、牛丼や焼鳥とは正反対の歴史をたどって生まれた食べ物である。

牛丼や焼鳥は、下層階級の卑しい食べ物として生まれ、その後牛丼は大正時代から、焼鳥は大正時代後半から上中流階級の人々に受け入れられていった。いわば、底辺から成り上がっていった食べ物である。

一方の串かつは、西洋料理の大衆化によって生まれた食べ物。

明治時代のはじめに上流階級の人々が食べていた高級西洋料理店のフルコース料理は、最終的に労働者が屋台でコップ酒片手に立ち食いする串かつにまで、大衆化していった。いわば、西洋料理の大衆化が行き着いた究極の姿が、串かつなのである。

串かつの誕生の歴史は、西洋料理の大衆化の歴史そのものだ。なので本書において串かつそのものに割かれたページはさほど多くない。本書のページの大部分は、西洋料理が大衆化していくステップと、その社会背景の説明に割り当てられることとなる。

従って本書は、串かつの誕生と衰退だけでなく、西洋料理一般、例えばカレーライスの大衆化について書かれた本でもある。

東京を例に取れば、明治30年代には商店の小僧がカレーを食べ、明治30年代後半の浅草では中学生が一人で洋食店に入り、自分の小遣いでカレーを食べていた。

明治40年代の学生街では、大学生の昼食としてカレーはありふれたものだったし、第一次大戦後には社員食堂ができてカレーが出されるようになった。

大正時代の銀座では、カフェー・パウリスタで小学生がカレーを食べる姿が目撃されている。こういったカレーの大衆化の実例もまた、本書の随所に描かれている。

カツレツもカレーライスと同じステップを踏んで大衆化していった。そして最終的に串に刺さった串かつとなり、屋台で立ち食いされることとなったのである。

それではこれから西洋料理の大衆化の歴史を追っていくが、その前に基本的な謎を解いておく必要があるだろう。

串かつはいつ、どこで生まれたのかという謎だ。

第三部 串かつの戦前史

第一章 串かつの伝播

1.正岡容と一口カツレツ

正岡容という名前を初めて目にしたのは、『食道楽』という雑誌においてであった。

『食道楽』は明治38年から昭和16年まで断続的に発行されていた戦前のグルメ情報誌。経営母体や編集体制の違いから、大きく明治版『食道楽』と昭和版『食道楽』に分かれる。

この『食道楽』を明治38年5月号から順次読んでいくという作業の中で、正岡容という名前が目にとまった。それは松崎天民を責任編集に迎えた昭和版『食道楽』の発刊の年、昭和3年9月号に正岡が寄稿したエッセイ「かしわや風景」においてであった。

目にとまった理由は、正岡容の「容」(当時は「蓉」の字を使っていた)という見慣れない名前にあった。調べると、それは「いるる」という難読に属する名前であり、しかも本名ということであった。

名前の読みとおなじく、その素性や経歴もわかりづらいものであった。小説家であるようにも思えるし、演芸評論家であるようにも思える。かというと落語家として高座に上がったり、浪曲「天保水滸伝」の原作を書いたりもした。弟子には人間国宝となった三代目桂米朝がおり、サラリーマンであった彼に落語家になって上方落語を復興しろ、と説得したのは正岡であるらしい。いわば、人間国宝の生みの親であり、今日の上方落語界の恩人でもある。

名前や経歴は印象的だったが、大阪のかしわ屋(鳥料理を出す店)を回想した『食道楽』初登場時のエッセイそのものは、特に強い印象を残すものではなかった。

(中略)

ところが『食道楽』を読みすすめていくと、同じ年の11月号においてまたしても誌面がガラリと変わった。

責任編集が、降旗から正岡容に交代したのである。

(中略)

非正統派やB級の芸にも目を向ける正岡の姿勢が食文化に対しても発現したのが、昭和10年7月の「オールげてもの号」である。

(味の素食の文化ライブラリー所蔵)

犬猫鼠は基本として、ペンギンに象、山椒魚に金魚、はたまた瓦に石炭と、いかもの食いの数々が並ぶ「オールげてもの号」。この号において、牛めし=現在の言葉で言うところの牛丼が、二人の著者に「げてもの」として例示されていた。

”明治時代の牛めしの眞のうま味は牛の柔ら味である。牛の内臓を湯がいて、それを牛めし獨特の煮汁でコトコト終日或は數日トロ火で煮たものに葱のコマ切れを入れて暖いめしの上ヘブツ掛けにしたものが、當時の牛めしなのである”(牛めし物語 伊藤晴雨 『食道楽 昭和10年7月号』)

生まれた当初、明治期の牛めし(牛丼)は、牛の内臓肉の煮込みをご飯にかけたものだった。なので「げてもの」とされていたのだ。

伊藤晴雨以外にも複数の証言、資料がこのことを裏付けている。しかしながら、ほぼすべての証言が忘却の彼方に置き去られる中、この「オールげてもの号」の伊藤の証言のみが『日本食肉小売業発達史』(全国食肉事業協同組合連合会 日本食肉三水会編)に転載され、さらには『日本食肉文化史』(伊藤記念財団)を経由して、吉野家経営者であった安部修仁の著書『吉野家の経済学』に引用された。

後に安部修仁は、新商品宣伝のために吉野家の牛丼は牛鍋から生まれたというプロパガンダを繰り広げることとなるが、伊藤晴雨を引用したことは、牛丼は牛鍋から生まれたものではないという事実を安部が知っていた証拠となった(詳しくは『牛丼の戦前史』参照)。これも正岡容の功績である。

「オールげてもの号」には、川柳家の岸本水府が次のような文章を寄稿している。

”大阪の夜店で賣つている、肉彈燒ともいひラヂオ燒ともいふ。メリケン粉を燒いた中にえんど豆を入れたもの、或はタコ燒ととなへて、えんどの代りにタコの足を切つて入れたもの甚だよろし。特に口をやく熱いやつこそ更によろし。”(肉彈燒 岸本水府 『食道楽 昭和10年7月号』)

昭和10年7月以前に「メリケン粉を燒いた中に」「タコの足を切つて入れた」「タコ燒」が大阪に存在した、という証言である(他にも昭和一桁台には大阪でたこ焼きが普及していたことを示唆する複数の証言がある)。

現在、会津屋という大阪のたこ焼き屋がたこ焼きを発明したと自称しているが、その時期は昭和10年12月以降。それ以前からたこ焼きが存在した、すなわちたこ焼きの発祥が会津屋ではないことが証明できるのも、正岡容のおかげである。

正岡のおかげで再び誌面に活気が戻った『食道楽』だったが、残念ながら昭和11年4月号をもって終了となってしまう。経営状況のほうが一向に改善せず、社長の駒井重治代議士が廃刊を決定してしまったのである。

その後『食道楽』は大阪で復活するが、正岡は編集には復帰せず、昭和16年に小説『円太郎馬車』が注目を集めるまで、再び不遇の日々を送ることとなる。

さて、正岡が『食道楽』に原稿を書き始めた昭和3年に時間を巻き戻す。

正岡は、そのエッセイからも察せられるように、食や味覚にあまり頓着しない質であったらしい。芸能に対する姿勢と同じく、食べ物に関しても「げてもの」を厭わず食べる性格であったようだ。

そのとばっちりをうけたのが、友人である詩人金子光晴であった。金子は正岡に、犬の肉らしきものを「謝礼として」食べさせられたのである。

昭和3年、金子が上海に旅立つ前に大阪に逗留していたころ、正岡がよく逗留先に顔を出していた。そのころの正岡は結婚生活が破綻しており、芸者に入れあげていたので、家には居づらかったらしい。

いよいよ妻に離婚の談判をするという時に、気の弱い正岡は金子に同席することを願い出た。金子は、ただ居るだけでよいのなら、という条件でこれを受けた。

妻との壮絶な罵り合いのあと、正岡は金子を伴って家を飛び出した。そして淀川の鉄橋にさしかかったあたりで、今日のお礼に立ち食いの一口カツレツをおごると言い出したのである。

”「あまり東京ではみかけない、オツなものを、これは、私の勘定でゆきましょう」”

”鉄橋のガードの下に、火を起して、そのまわりに五六人、人があつまっている。みると小さな肉片をフライにあげているのだ。”

”正岡のおごりは、その一口カツレツだった。”

”「さあ、遠慮なく、どしどし」”

”と、一串、二串、三串と食いすすんだ。味はかるすぎるようだが、そんなにわるくはない。牛にあらず、豚にあらず、羊にあらず、僕が首をひねっていると、諸式の安い時代とはいえ、一串二銭という安屋直左衛門だ。匂いをかいでうろうろと犬があつまっている。”

”正岡が、しっしっと追っぱらいながら、”

”「これこれ。友食いをするんじゃない。親兄弟の肉かもしれないのに、畜生のあさましさだなあ」”

(大阪ばなし 金子光晴 『金子光晴全集第15巻』)

犬の肉かもしれないというそのカツレツは、串に刺さっていた。これが大阪における、現在まで収集した資料の中では最古の、串かつを食べたという事例である。昭和3年の出来事であった。

2.ニカツ東京屋

正岡容に次いで古い大阪における串かつの証言は、国文学者の中村浩が子供時分に食べた夜店の串かつだ。大正9年生まれの中村が小学3年生の時に船場に引っ越してきた後の話なので、昭和4年以降の体験となる。

”串カツ屋は、 御霊筋の角にのれんを下げた屋台を出していた。一本二銭の肉の串カツもうまかったが、一銭の玉ねぎの串がまたうまかった。しかし、御霊筋の屋台へ首を突っ込んでいると、よく近所の人に見つかり、わが家へ通告された。当時、子どものある家では、まだ疫痢の恐ろしさが消えていなかったので戸外での食べ物は一概に不衛生とされ、親が認めたものしか口にできなかったのである。だが、串カツの魅力は、そんなことぐらいでは捨て去れなかった。私は、顔見知りの目を避けて、堺筋の一つ西の難波橋筋の角の薄暗がりの中に出ていた屋台で、 串カツの味を楽しんだ。当時は、まだ夜店くらいでしか味わえぬ串カツであった。大人は、夜店の串カツに使っている肉は、赤犬や猫のものだと、まことしやかに話していたが、私の舌にはまぎれもない牛・豚の肉であった。”(『十方化おおさか史』 中村浩)

既にこの頃には、複数の串かつ屋台が存在したことがわかる。

作家の長谷川幸延は、大阪市曽根崎に生まれ育った。大阪駅や、梅田の繁華街のすぐ近くである。

串かつは、梅田で生まれた。長谷川がそんな話を聞いたのは、梅田の近くからミナミに活動拠点を移してからであった。

”それと、これはずっと後の話になるが、いつか、もう一度、大阪の代表的な味は――という話になった時、誰いうとなし、それは、二カツだろうという事になった。”(『たべもの世相史・大阪』 長谷川幸延)

二カツ(にかつ)とは、当時二銭で売っていた串かつのことである。正岡容や金子光晴、中村浩が食べた串かつもまた、一串二銭であった。

”二カツ(にかつ)――。一串二銭の串カツである。縦六センチ、横四センチぐらいかナ。お稲荷さんの幟(のぼり)みたい。が、立派に牛肉である。それ一本が二銭なのである。牛肉が二銭なのだから、他の玉ネギは――と思うかもしれないが、それらも一本二銭で、さほど廉くはない。ニカツは、それらのキャッチフレーズである。なにしろ、二銭である。”

”これはいかにも大阪的な食べ物であり、売り出し方であった。しかも、それは、大阪駅前の、あの雑然たる食べ物街から生まれたのだという。私はそのころすでにミナミの中の一人だったが、梅田生まれの二カツと聞いて、また別な感懐にうたれた。そして、ニカツこそ、大阪の代表的な味だという説に賛成した。”(『たべもの世相史・大阪』 長谷川幸延)

梅田の近くに育った長谷川にとって、大阪の味の代表とされる串かつが故郷で生まれたという由来話は、愛郷心をくすぐるエピソードであったらしい。

長谷川はいつ、このニカツの存在を知ったのか。あるいはいつごろ食べたのか。その情報を長谷川の著作に見つけることはできなかった。

ただし、「二カツ」を看板に串かつを売る屋台は、昭和元年ごろには存在した。ひょっとしたらこの屋台が大阪の串かつの元祖なのかもしれない。

正岡容と金子光晴が食べた串かつも、この屋台のものであった可能性がある。なぜかというと、正岡が語っていた内容と同じく、その屋台は犬の肉を使っていると噂されていたからである。

”ええ、とても困りましたよ、二錢の串洋食と云つても、その頃はまだ理解されてゐませんでしたからね。あれは犬の肉だとか、猫の肉だとか云つて食つて呉れなかつたものです。働けど働けど、益々生活は困る一方です。”(料亭立志美談 東京屋松下義信氏を語る 穐村要作 『食通 昭和11年7月号』)

屋台主である松下義信は生活に困窮し、ニカツの屋台を曳いて”霜枯れの場末の街を流して”いたが、そのころの大阪の人にとって、串かつという食べ物は見慣れぬ怪しい食べ物だったらしい。最初の頃は、売上が伸びずに悩んでいたのである。

”さうしてゐるうちに、 段々と串洋食に理解ある人達が增える、馴染客が來て呉れると云つた具合ひで、その時に、私は普通のことをやつてゐたら到底駄目だ、薄利多賣――利を薄くして人氣を得やうと思ひ、これが當つたのです。”(料亭立志美談 東京屋松下義信氏を語る 穐村要作 『食通 昭和11年7月号』)

地道な努力により二カツは次第に大阪の人々に受け入れられていった。そして、開業後6年にして約四千円という大金を手にした松下は、昭和7年春に十三に店舗を建設する。

逆算すると、松下が二カツの屋台を曳き始めたのは昭和元年ごろからであるらしい。

”安い、旨い、輕便の評判は、サラリーマン階級の安息所となり、大衆の人氣は物凄いばかりに晝夜の別なく押し掛ける有様に、二カツ東京屋は遂に十三の名物とまで稱へられてゐる。”

”此の家の材料は二カツの外に海老、烏賊、章魚など、何れも二錢の割に素晴らしく美味い。シユンと落ちる香ばしい油、ギツシリ詰つた客席を前に、松下さんの手は肉をあげ、海老をあげ、烏賊に章魚に、間断なく動いて行く。”(料亭立志美談 東京屋松下義信氏を語る 穐村要作 『食通 昭和11年7月号』)

その店舗の名は、屋台時代と同じ「二カツ東京屋」であった。なぜ「東京屋」という名前なのか、その理由は後ほど説明する。

3.京都の一銭洋食

昭和元年ごろ屋台を曳き始めた二カツ東京屋が大阪における串かつの元祖であるとするならば、残念ながら長谷川幸延が聞いた二カツの梅田発祥説=串かつの大阪発祥説は、間違いであったということになる。

というのも、京都では大正時代から串かつが食べられていたからだ。昭和初期の大阪人が串かつに慣れていなかったという二カツ東京屋創業者の証言からすると、大正時代から食べていた京都人のほうが、串かつ文化の先輩であったことは確かなようなのだ。

以上が『串かつの戦前史』の冒頭部分です。続きは本編でお楽しみください。

『串かつの戦前史』内容

・ソース共用/二度漬け禁止ルールの誕生

・串かつの母体となった洋食屋台とは

・ビヤホール、カフェーと「一品料理」

・間違いだらけのカフェー史/元祖カフェーはプランタンではない

・歴史に埋もれた画期的な西洋料理店/おとわ亭と本郷バー

・西洋料理の大衆化を先導した学生街

・浅草と大衆食堂と西洋料理

・社員食堂とカレーライス

・アメリカと日本を席巻した「連鎖店」

・阪急百貨店の都市伝説

・須田町食堂とは何だったのか

・なぜ肉屋がコロッケを揚げ始めたのか―関東大震災との関連

・なぜデパートにお子様ランチが出現したのか

・アメリカづくしだった昭和初期の銀座

・土用の丑の日には馬肉を

・戦前最も馬肉を消費していた地域とは

・なぜ馬肉は味噌で煮るのか

・なぜ馬肉は最も安い肉だったのか

目次

プロローグ

第一章 串かつの伝播

第二章 串かつの誕生

メモ:一品料理・定食・大衆食堂という言葉の意味

第三章 串かつの衰退

メモ:お子様ランチ

メモ:アメリカの世紀

メモ:本郷バーはなぜ忘れ去られたのか

第四章 戦後の東京の串かつ

付録:馬肉消費都市東京