無痛分娩のすゝめ

往々にしてこの様なトピックには賛否両論があるのかと思います。

二回の長期(9ヶ月・6ヶ月)育休を取得した男性側の考えの一つとして捉えて頂ければと思います。

個人的には無痛分娩は利用すべき

と考えています。

我が家は二回目が無痛分娩

我が家の場合は一人目は自然分娩、二人目は無痛分娩で出産しました。

これは妻の希望に寄るところが大きく、特に一人目での負担が大きかったため二人目を妊娠出産する条件として無痛分娩を適用することになりました。

これは人心身出産当事者の妻の希望でしたので、そういう面でも全面的に賛成した次第です。

個人的なポイント

「妊娠・出産は病気ではない」というのが公的な定義ですが、「妊娠・出産は身体に負担をかけている」は紛れもない事実だと思います。で、あれば身体への負担を軽減する処置をするべきである。と個人的には考えます。

この考えの根底にあるのは、「育休は家族と周りのウェルビーイングのため」という点であり、心身ともに健康な状態ににあることがウェルビーイングの前提ですので、「負担の軽減策としてやれることはすべてやってしまおう」という発想です。

男性であるため、妊娠出産は経験していませんがこれまでの人生でスポーツなどの怪我で数回外科手術を受けています。

どの手術も痛いこと痛いこと、そもそも怪我をしている時点で痛いのですが、切開をして、手術をして、縫合して、リハビリして、、、

要は最初から最後まで痛いのです。当たり前です、怪我をしているんですから。

この何回かの手術の中で経験したのは「麻酔って凄い」です。

経験された方はお分かりの通り、吸引麻酔なんて 「絶対に寝ないぞ~」と息を吸い込んで目を開けたら手術が終わってます。部分麻酔も、自分の足を切られていても臭いを感じる程度です。歯の治療であれば経験者も多いことと思います。

逆に言うと麻酔無しで手術なんて考えられない = 麻酔無しで出産なんて、、、 と現在では考えています。

無痛分娩の費用

「妊娠出産は病気ではない」の原則から、出産が保険適用外なのは御存知の通りで、出産一時金が地方自治体から給付される制度になっています。

これは見方を変えてみると、保険適用になると3割負担となるところを一時金で賄えるのであれば負担額は少なくなるとも言えます。

一方で以下のような報道もあったりします。

出産費用の保険適用に向けた議論が本格化する。厚生労働省は15日、具体的な検討を進めるため有識者会議を設けると表明した。出産にかかる個人負担を減らして少子化対策を強化する。出産にかかるお金の透明化も目指す。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA142P10U4A510C2000000/

費用負担を巡る議論も注目される。政府は出産育児一時金を23年4月に8万円増額し50万円とした。保険適用になれば一時金は廃止される公算が大きい。22年度の正常分娩費用は平均で約48万円なので、保険適用のもと3割負担だと14万円強かかる。これでは負担が増える。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA142P10U4A510C2000000/

政府や自治体からの補助が少なからずあるという事実を前向きに捉えて、無痛分娩の費用の多少の負担はやむなしなのかもしれません。

現時点では無痛分娩にかかる費用は病院ごとに異なるので、無痛分娩を考えている場合入院予定の病院で確認するしかありません。

ただ、何れにせよ10万円前後の費用なので、費用対効果を考えると払って有り余るはずです。

ない袖は振れませんが、袖がある以上は振りましょう。

金額を理由にやらないと言うのであれば、「他の手術では麻酔しないと言うことで良いの?」論法になると思います。手術は麻酔を使っても保険が適用される云々ありますが、安くする事が目的なら普通の手術の痛みも我慢しろ。ってことです。

コストは無痛分娩をやらない理由にはならないと思います。

無痛分娩を出来る病院

全国の無痛分娩が出来る病院の数を確認しました。

無駄に数字をまとめてみました。

都道府県でかなり差があります。

大都市圏 に多いのは納得です。

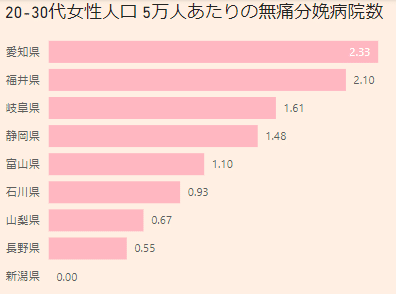

20-30代女性人口に対する比率でも都道府県差があります。

5万人あたり に直すと、地方の方が充実しているように見えます。大都市圏で上位に入っているのは福岡県・愛知県ぐらいでしょうか。

地方ごとに見るとそこまで差が無い様に見えますが、北海道・東北は断然に少ないです。

地方内でも格差があることは明白です。

九州地方では 沖縄県 は 20-30代女性人口は 3位ですが、対応できる病院は1件だけのようです。

中国地方では広島の人口の割に 対応病院の数が比較的少ないです。

中部地方と言う括りになってしまうのですが、北陸地方などでくくるとまた違う傾向が見えるかもしれませんが県ごとの差があるのは同じです。

新潟県に一つもないのは意外でした。

四国地方では 徳島県が充実しています。

これは 20-30代女性 5万人あたりの病院数では 全国一位ですが、徳島県は関西に近いという地の利と人口が少なめであるという点が相まって高くなっているのではないかと考えます。

近畿地方では和歌山県が 高い値ですが、これは徳島県と同じ様な条件があるからだと考えられます。

京阪神は人口が多い割には健闘しているかと思われますが、病院の絶対数が少ない近隣都府県からの越境入院などもあると聞いていますので(里帰りなど)キャパとしてはまだまだ足りないと考えます。

関東地方からは 東京を省いていますが、埼玉県はまだまだこれからな状況の様です。

東北地方は総じて低い値となっているのは、地理的な問題があるのかもしれません。

諸外国に比べると、、、など言い出したら切りがないので、ここでは触れません。

無痛分娩のリスク

勿論何をするにもリスクは付き物です。

プロジェクトマネジメントの観点からも、リスクのない行動などありません。あとはリスクの大小の話です。

リスクマネジメントの話も本筋ではないので、割愛します。

医療機関や従事者の皆さんも勿論無痛分娩のリスクマネジメントには取り組んでおられると推測します。

数少ない無痛分娩実施病院を信じて飛び込むしかないのが現状と分析します。

無痛分娩は何が良いか?

世間の情報は色々あり、出産時の痛みの低減や産後の回復などメリットは色々と述べられていますが、無痛分娩の結果として家族が享受できるのは「精神的な楽さ」であると実感しています。

一人目の時と二人目の時を比べると明らかに産後の母親の精神状態に違いがありました。初産と経産の違いもあるのでしょうが、妊娠前後から育児に至るまで妊婦本人とその家族が出来る限り快適に過ごせることが出来るのは大きなメリットでした。

何を述べても、男性の意見に如かず

色々考えることがあるのが無痛分娩ですが、最終的には妊婦の方がどう考えるか、どうしたいかに尽きると思います。

コストやリスクを考え尽くすのも必要ではありますが、本人の意向が尊重されるようにして頂きたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?