子はぜいたく品 2/8 - 日経新聞 20代 子どもあり

日経新聞の取ったアンケートの要約について、個人的に考えるところです。

日本経済新聞社は5月、読者約5000人を対象に少子化問題や少子化対策についてアンケートを実施しました。

1. 20代 未婚

2. 20代 子どもあり

3. 30代 未婚

4. 30代 子どもなし

5. 30代 子どもあり

6. 40代 未婚

7. 40代 子どもなし

8. 40代 子どもあり

これらのアンケートのコメントについて8回に分けて所感を述べます。

※ 内容は端的で数字の裏付けも出し切れていません。

20代 子どもあり

少子化の原因は「東京など都会への若者の集中」だと思う。高い家賃と狭い部屋、共働き前提、娯楽の充実などなどで3人以上子どもを持たない家庭が増えている。

若者が都会に流れるというのは一つの流れであることは間違いないです。

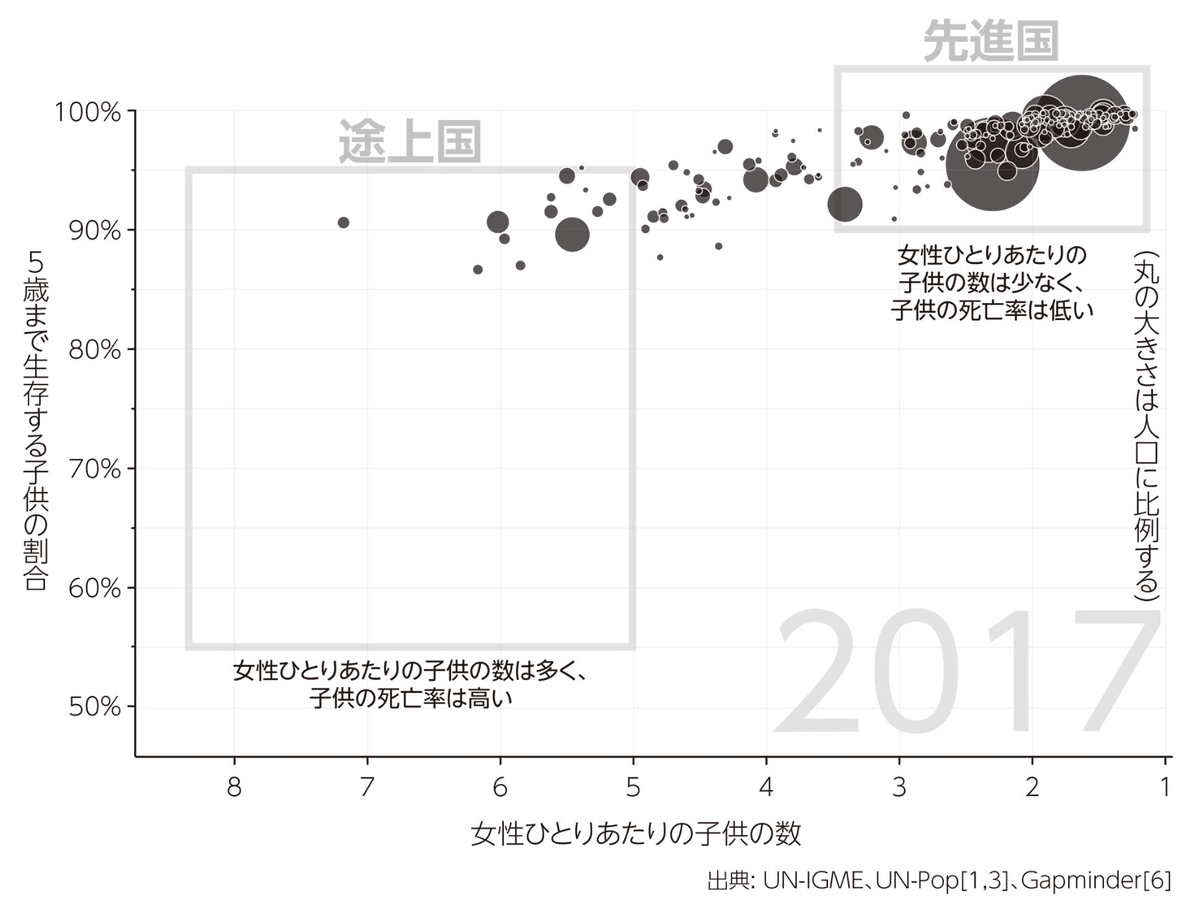

Fact Fullness という本の一例があります。

経済が成長し、安定してくると 女性一人あたりの子供の数は少なくなるというのが世界共通の事象です。

コメントでは「三人以上」という表現がありますが、二人でも人口減少には歯止めがかかります。

都市部のみの発展と集客では現在のトレンドは変わらないと言えそうです。

10代、20代から結婚できるように都市部で通勤可能な郊外に住宅支援を実施。社会保険料を減らし、可処分所得を増やす。そのために65歳以上の人の負担を大幅に増やす。

個人的には住宅支援はあると皆嬉しいが、それが結婚への背中を押すことにはなりづらいと考えます。

社会保険料は(個人的には)本当に高いと感じます。貯蓄から投資へということを掲げるのであれば、投資に回すための資金を捻出する方法として社会保険料の削減を願いたいです。iDeCo の上限金額撤廃という噂は期待しても良いですが、定年を迎えるまで使えない資産というのは逆にリスクでもあります。

健康保険の負担率は 一律三割 としてもらえると公平感は出ます。累進課税方式 で財政に無理があるのであれば、制度を見直すべきです。

0〜2歳の高額な保育料がかかっている。保育料が家計を圧迫し、子育てをしながら働いても報われない。そんな無力感を覚える仕組みを変えてほしい。

社会保険料が高く、保育料も高くなる高所得者 としては不公平感は拭えません。

税金は高所得者から多く徴収するという大前提を考えると、所得制限を全撤廃する必要はないと考えていますが、所得の向上を目指すのであれば 負担率の閾値をそれぞれ上げる必要があると考えます。

高所得者は 税金も高く、保育料は高く、でありながら 保育所選びで同点で並んだ際には所得が低いほうが優位になるというのは、本当に厳しいものがあります。

個人的に仕事の両立が何よりも課題。今は夫婦共に仕事と家事育児を分担する時代。夫が毎日夜遅くまで働かされているため、私は時短勤務をせざるを得ない。企業は仕事量の割り振りや従業員のワークライフバランスについて、どのように考えているのか疑問。男性が育児をする環境・理解があまりにも浸透していない。

働いていない時間については給料が出ないという制度も企業はもう少し時代に合わせて再考する必要があります。

男女関わらず定時で上がることが出来ない状況・雰囲気は大企業・都市部公務員よりも中小企業・地方公務員 の方が厳しいと推測します。

一つの取組みとしては法整備において 企業・公務員 に制約を課すということになると思います。

経済的負担の支援に偏りすぎ、精神面への支援が少ない印象。「産後うつ」やダークレアなど含む児童虐待がなくなるわけではないが、保護者が少しでも楽になるような支援がほしい。

お金を与えるにはその使い方を教えるように、育児についての知識・技能の教育をすることは 百利あって一害なしと考えます。

伝統工芸のように伝わってきた、と言うと言いすぎかもしれませんが、男女ともに育児のリスキリングが必要だと考えます。

独身生活の楽さに慣れすぎてしまった20〜30代は、その自由を捨ててまで結婚に踏み切らないケースが多いだろう。

20代既婚・こどもあり のコメントして、独身生活の楽しさ ではなく、楽さ(らくさ)というのであれば、生活水準としてはそうではないかなと感じますが、育児の大変さに比べると 楽(らく)ではあるのでしょう。

では、何を元に比較して 楽(Easier)と考えるのか、周りの既婚・子ども持ちの人からの口伝が大部分になるのではないかと推測します。

とすれば、子育て世代のマインドが変わることで良い波及が出来ることを想像します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?