AI/メタバース時代のUXシステム

「システム」はどの範囲のことを指しているのか? 自分は含まれるのか?

そんな話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。「システム」の基本概念は「複数の要素が関連して1つの目的を達成するまとまり」です。システムは統合したもので目的に対して抽象的な「機能」を有します。

逆の見方をすると、システムを要素に分解していくことで具体的な中身があらわれてきますが、目的達成では要素が重要で無い場合もあります。つまり機能すれば手段は何でも良いという状態です。

目的の大きさに応じてシステムの範囲も変わってきます。自分が含まれるかはシステムの要素として自分の役割が大きいかどうかにかかっていると言えそうです。

現在のクルマはドライバーが運転するため走行システムにおいてはユーザーは大きな役割を持っていますが、将来の自動運転車では走行システムからはユーザーはいなくなるかもしれません。(その代わりに移動体験やエンターテイメントのユーザーになります)

・・・

ソーラーシステムと言えば屋根の上についている太陽光発電のことを指す場合もありますが「太陽系」の意味もあり、何が目的で存在しているのかは分かりませんが人類生存には無くてはならない奇跡のようなシステムです。

話は段々小さくなりますが、地球の自然システムだったり、国際社会のシステム、さらに国や地域のシステム、都市から生活空間のシステムがあり、システムキッチンのようないわゆる製品としてのシステムもあります。

物理的なサイズによるシステムだけでなく、サイバー空間にはインターネットという巨大なシステムの中に、SNSのシステムがあり、また個々のアプリやサービスというシステムが構成されています。それらのプロダクトを作る環境をデザインシステムと呼んだりします。

いろいろなシステムのサイズを書いてきましたが「UXシステム」について思う所を書いてみます。

メーカーからソリューション企業に

「自動車会社からモビリティ会社へ」というのが言われており、他の業界でもこれまで製品を工場で組み立てて販売するメーカーから、何かの価値を提供する(モビリティであれば「移動」という価値)ソリューション提供企業に生まれ変わろうとしています。

製品作りからソリューション作りへと変化する中で、これまで製品をシステムと呼び開発していましたが、今度はUXを生み出すものが開発対象となりそれをシステムと呼ぶようにならなければなりません。

システムだけだとこれまでのシステム(製品)と混乱してしまいますので「UXシステム」と私は呼んでいます。このUXシステムはSystem of Systems(システムのシステム)と呼ばれているもので、人間中心の社会を創っていくSociety5.0の実現に重要な視点だと言われています。

UXシステムはUXを生み出す全体

UXシステムの要素についてはかなり以前から整理されています。一つはISOの人間中心設計プロセスの中で影響する要素が提示されており、それと同じ内容でUX白書にも書かれています。

もちろんこれは一般的な視点ですので、具体的に何がUXシステムの一部であるのかは、タスク分析やユーザーの観察、共感や実体験を通して発見し役割を定義していかなければなりません。

開発手法の発展によって、製品を構成する物理的な要素も機能的な要素も、巨大なジャンボジェットを造れるくらいにコントロールできるようになっていますが、一方UXを構成する要素はまだ扱いにくくUXシステムはこれから成長していく設計分野だと言えます。

AI/メタバース時代のUXシステム

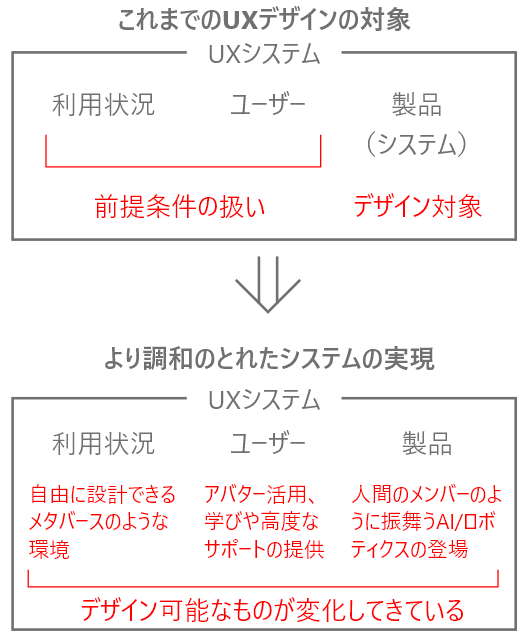

これまで製品開発では、利用環境やユーザーは前提(制約)条件として明示されて、それに適用する製品を設計してきました。それに対して、AI時代は環境そのものが知的なサービスを提供したいり、装置が人間のパートナーとして振舞うようになります。

さらに制約の多いフィジカル空間ではなく、メタバース空間ではさらに環境や装置を動的に変化させることができますので、UXシステム全体がコントロール可能なものになります。

このように製品を利用環境やユーザーに最適化するUXデザインから、利用環境やユーザーも含めたトータルデザインの視点からUX全体がデザイン対象になってきています。

UXシステムをモデルベースで開発する

UXがシステムによって実現しているのであれば、複雑なシステムを階層的なモデルとして扱う「モデルベース開発」を活用することができます。

まだUXシステムを本格的にモデルベース開発した事例を見たことはありませんが、UXやユーザーの体験を偶然の産物とするのではなく、意図的に設計していく体験設計では今後重要な設計手法になるはずです。

ポイントになるモデル階層は、関わりのある複数の人や、連携する複数の製品をそれぞれオブジェクトと捉え、役割や属性を定義していくところです。いわゆるSystem of Systems(システムのシステム)のところで、システムを構成する要素の役割を明確にすることができます。

今後機会があれば、ぜひ取り組んでみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?