脳構造マクロモデルで読み解く人間の行動選択#2 文化がヒトを進化させた(2)

<シリーズ1> ジョゼフ・ヘンリック

『文化がヒトを進化させた』

~THE SECRET OF OUR SUCCESS~

(2)文化進化を駆動してきた心理と社会規範

豊田誠・北島宗雄が構築した、国際的に評価されている脳構造マクロモデルMHP/RT(Model Human Processor with RealTime constraints)[本シリーズのプロローグ参照]を援用して最新の国際的な社会科学の知を読み解く第2回は、第1回に続き、ジョセフ・ヘンリック『文化がヒトを進化させた』。「文化―遺伝子共進化」パッケージから、ヒトの心理や行動に関わる「情報源」、「複雑適応」、「社会規範」を取り上げて解説する。

文化―遺伝子共進化パッケージのもたらす選択圧

文化進化が遺伝子に影響を与えている事例として、第1回で、農耕文化が北欧バルト海沿岸に住む人たちの瞳の色を薄くしたり、農耕開始時期が早い中国南東部にアルコール代謝の反応を高活性化させる高活性型ADH1B遺伝子を持つ人が多く分布している事例を紹介した。ヘンリックは、こうした文化進化とその産物がヒトの遺伝的進化を方向づけてきた例を、5章の表5.1に纏めている。表5.1の選択圧について、分類を加えたものが次の図2.1である。(表5.1の記載された選択圧のうち「蓄積される文化」は文化蓄積が脳容積の拡大を促し、長い幼年期と生存期間の長期化がシンクロして、遺伝的進化を遂げていることで全体に関わる総括的な概念であり、第1回で解説したことから図2.1の分類からは外している)

第2回の主題である心理・行動に関わる選択圧に進む前に、まず、直観的な理解の得られやすいと思われる身体的な変化への影響の大きい選択圧について簡単に触れておこう。

「食物の調理」には、加熱する、晒す、砕く、刻むなどの調理技術のノウハウが含まれるが、この技術ノウハウを可能にする道具の製造ノウハウとセットになり、従来よりもはるかに少ない時間と労力で高エネルギーの食事を摂取することが可能になった。こうして、調理した食物への依存度が増していき、歯、口、腸、胃が縮小していく、そしてその分のエネルギーを脳の構築に回していく、という遺伝的変化が進むこととなった。

「持久狩猟」には、獲物の追跡、水容器、動物の行動に関する知識などが含まれる。長時間の狩猟行動を可能にする技術や知識により、遅筋繊維、衝撃吸収力のある関節、長距離走行時の発熱を抑えるよう体毛の減少・汗腺の増加が起こり、発汗しやすい体温調整機能を発達させることになり、身体や脳を冷やす仕組みが出来、水分の補給を容易にする水容器の獲得と相俟って、ヒトを他の動物に比べて極めて長距離の追跡が可能なハンターに進化させた。

また、「人工物」には、上記の2つの中にも調理器具や水容器などが含まれるが、それ以外の多様で複雑な道具や武器が含まれる。こうした人工物により、手、肩、肘などの身体構造が変化し、手指の巧拙性や投擲能力が向上するようになった。

以上の事例は、技術や知識などの文化が生き延びやすくする選択圧となって、身体構造を遺伝的に進化させてきた「文化―遺伝共進化パッケージ」の駆動力を、非常に明快に示している。

しかし「文化―遺伝共進化パッケージ」の駆動力は、こうした身体構造に影響を及ぼすものだけではない。文化が蓄積され、集団が大規模化していく中で、人間の心理や行動選択を無意識のうちに規定している「文化による選択圧」が様々な形で、「遺伝的に進化した心理的適応」としてヒトに内在化されてきた。

「ヒトの文化的学習能力は、遺伝的に進化した心理的適応だとする立場に立つと、個人の適応のメカニズムや、何世代にもわたる集団の環境適応のメカニズムについての理解が深まる」(第4章p.67)

では、ヒトに内在化されてきた「遺伝的に進化した心理的適応」のうち、「情報源」、「複雑適応」、そして「社会規範」を順に観ていこう。

情報源・モデル選択は進化の結果の心理的適応である

100万年以上に及ぶ人類の進化の歴史においては、様々な環境要因や集団間競争などの社会的要因により集団の存亡や盛衰があっただろうが、大きなトレンドとして、ヒトの集団に蓄積される情報量は、時間の推移に伴い大量になっていく。幾世代も生存適応を重ねる中で祖先から受け継がれてきた知恵が蓄積されてくると、膨大な知恵を身につけるために、生存と繁殖に有利な情報を選択的に獲得する文化的学習能力が磨かれ、習得のために幼年期が長期化し、また、教示のために生存期間が長期化していく。更に、相互作用で大きな脳が出来る限り可塑な状態で情報を蓄えられるよう、脳の配線自体は、数十年間に渡って拡張するようになる。こうして、ヒトの集団に蓄積される文化的情報は一旦蓄積が始まると加速度的に拡大されていく。集団の中に蓄積される文化的情報が大量になり、累積的な文化進化が進むと、集団の中で誰から、どのように文化的ノウハウを学習するのが望ましいのか、を識別する能力が生存戦略上、死活的に重要になってくる。

知識・情報を学び、行動を模倣するべき手本をどうやって見つけ出すのか? 手本となる相手(モデル)を評価する手がかりには、性別、年齢、成功実績、評判、モデルの幸福度、類似性など多様なものがある。直接スキルを確認出来る機会があれば、観察を通じてモデル選択が可能になるが、能力を発揮する実際の状況が直接確認出来ない場合には、成功実績が、間接的な選択の有効な評価指標になる可能性が高い。狩猟採集時代には、仕留めた獲物の数を示す首飾りや住居の外に飾られている骨の数などを見れば、狩猟能力が高いのは誰なのか?をすぐに理解に出来た。現代においてもこうした成功実績を指標を基にモデル選択を行っていることは、近年の経済学や心理学での実験から、行動選択にあたって、成功実績や成功者をまねようとする成功バイアスと呼ばれる傾向があることから明らかになっている(p.70~72参照)。

特に、自身が未経験や未知の場合、また、問題が複雑になり自身の答えに確信が持てない場合に、その傾向が強まるとされている。大学生や成人を対象にした実験事例から、成功実績に着目して手本を選ぶ傾向や能力は、成長的に習熟していく側面があると想定される。一方で、こうしたモデルの評価や選択能力は、幼児の時から既に認知能力として生得的に身に着けていることも明らかになっている。発達心理学の最近の乳幼児や子どもの「人まね」の研究成果から、「社会的参照」と呼ばれる、未知なものに乳幼児が遭遇したときには、母親や近くにいる人の反応を伺って行動を選択するのである。一歳二か月になれば、社会的参照に加えて、相手のスキルや有能さを手掛かりにしてモデルにするかどうかを判断している。つまり、生存のために誰をまねするべきかを周囲の反応から判断するという仕組みは、生得的に認知能力が発揮されるようになっており、経験に応じて習熟する。社会的参照の文化学習能力を用いて、成功実績のあるモデルを選別した上で学習・模倣をすることにより、より生存に有利になる結果が積み重ねられていくと、情報源の選別能力は自然選択圧により、ヒトの心理と行動を規定する認知能力として内在化、強化されていくことになる。

情報源を見出す能力および模倣によって学び取る能力は、文化進化の結果としてヒトが長い時間を掛けて、適応的に発達させた文化学習能力と捉えることが出来る。

モデル選択の成功実績等の評価指標について、ヘンリックは「プレスティージ(信望・名声)」と「ドミナンス(腕力・権力)」の2つがあるとしている。「ドミナンス」はボス猿など動物社会を想定してもらうと分かりやすいが、戦闘能力が高いものがボスになる場合や権力を用いて地位を固めようとする場合など、人間社会でも観られる現象である。一方、「プレスティージ」は「ドミナンス」とは異なる性質を持つ。モデルを選択する際に、腕力・権力だけではなく、より多くの人が注目し、付き合い、親しくしている人物に目を向ければ、モデルをより確実に見つけることが出来るようになる。これをヘンリックは「プレスティージ」とした。

相手を選んで手本にしようとする傾向(すなわち選択的な文化習得のメカニズム)が、ヒト集団において「プレスティージ(信望・名声)」というもう一つの社会的地位を生み出していった(第4章 p.77)

人間社会では霊長類の祖先から継承された「ドミナンス」だけでなく、「プレスティージ」が大きな力をふるっており、ヘンリックはその発達プロセスや影響力を1章まるごと充てて記述している。リーダーシップ論に興味がある方などは原著の第8章を参照されたい。

情報源の最後の話題として年長者の知恵について触れておこう。狩猟採集を中心とした社会では、狩猟技術だけでなく、獲物の動物の行動についての知識や、なるべくランダムに狩場を選ぶための占いの活用など、年長者が持つ経験と知識は、それだけで模倣の対象となり、伝承の対象となった。水場が枯れてしまい、集団として生存が厳しい状況に立たされた時に、長老が昔歌っていた伝承の言葉の内容から、未知なる水場を探して、集団の瀕死の窮地を救ったエピソードもある。つまり、年長者、長老は、ヒトの長い歴史の中で、主要な採集狩猟能力を十分に発揮できなくなったとしても、また生殖年齢を過ぎたとしても、彼ら彼女らが持つ長年の知恵だけで、十分に尊敬を持ちうる存在であった。一方、近年の社会の急速度の変化に伴い、高齢個体の持つ知恵の蓄積の有用性がほとんど共同体的な知識としての価値を失いつつある、とヘンリックは述べている。社会が急速度で変化しているときには、何を誰にどう学ぶべきか?は、従来の文化進化で獲得してきた文化学習能力ではうまく適応できない可能性が生じている。

複雑適応~メンタライジング能力・他者を観察してよく学びとろうとする心理~はなぜ磨かれたか?

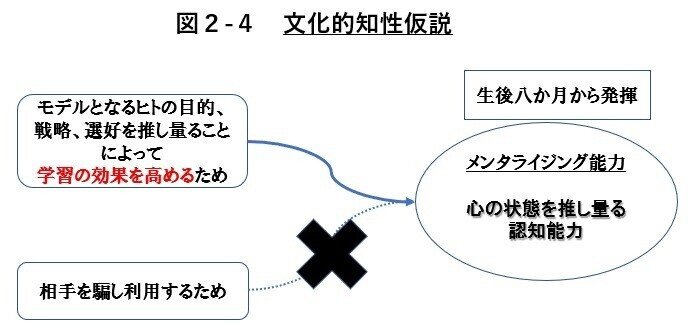

蓄積された文化情報を獲得、学習する人の文化的学習能力において、誰をモデル・情報源として選択するかという認知能力と切り離せない適応能力が、他者をよく観察してそこから学び取る能力である。相手の目的、選好、動機、意図、信念、戦略など、心の状態を推し量る認知能力、すなわちメンタライジングと言われる能力である。教えて貰うために、相手の心理状態や選好性に応じて、モデルとなる人に対する態度を柔軟に調整することで、学習の効果を高めることが出来る。このメンタライジングと呼ばれる心の能力は、発達段階のかなり早い時期から芽生えてくる方が生存上有利になると考えられるが、西欧諸国の乳幼児の研究や世界各地での比較文化研究から、実際に生後八か月の時点で相手の意図や目的を推測したり、何かを知ってそうな人とそうでない人を見分ける能力を発達させている事例が報告されている(p.86-87)。

メンタライジング能力は、相手を騙し、利用させるために発達したものだという論を主張する説もある。しかし、文化適応の観点に立てば、長期的にこのような能力がヒトのごく幼いことの発達段階から芽生え始める理由は、モデルとなるヒトの目的、戦略、選好を推し量ることによって学習の効果を高めるためだったと捉える方が理に適うのではないだろうか。また、教える側の立場から見れば、相手が何を分かっていて何を分かっていないのかを見抜くことが出来た方が、有益な教示が行える確率が高い。ヘンリックは、ブリティッシュコロンビア大学の自らの研究室で初めての環境に置かれた幼児を対象にした実験で、相手を出し抜くよりも相手を学ぼうとする傾向が圧倒的に強い、ということを確認している。メンタライジング能力が発達した理由は、相手を利用するためではなく、効果的に学習するためだったとする立場は文化的知性仮説と呼ばれているが、文化的知性仮説のほうが有力と考えられる一つの根拠を次の2つの実験の例でみてみよう。

心理学者のアニー・ワーツとカレン・ウィンは、生後八か月から一歳六か月の乳幼児を対象にした心理学実験で、未知の植物(バジル、パセリ)、未知の人工物、および見慣れた人工物(木製スプーン、卓上電気スタンド)に触る機会を与えた。

「月齢に関係なく、ほとんどの乳幼児は植物には触れようとしなかった。触れる子もいるにはいたが、人工物に触るときよりも、触るまでにかなりの時間がかかった。それに対して、人工物の場合には、未知のものであっても全く躊躇することがなかった」(第5章、p.126)。

この実験から、満一歳になる前から、植物とそうでないものを見分け、警戒する認知能力が生得的に備わっている、ということが分かる。これは、植物や動物に関する知識を使いこなすための民俗生物学的な認知システムをヒトは身につけているという、人類学者や心理学者の研究結果とも合致する。地球上の広範囲に生存範囲を広げ、植物を食料に、薬品に、建材にと多様な用途に利用してきており、植物について学びその危険を避ける認知能力と情報が適応結果としてヒトには備わっているのである。

更に、ワーツとウィンは次にこんな実験を行った。モデルに、ある植物からフルーツを摘むところと、形も大きさもその植物にそっくりの人工物から模造フルーツを摘むところを乳幼児に見せた。さらにそのモデルが本物のフルーツと模造フルーツの両方をそれぞれ口に入れるところを見せた。その上で、乳幼児に本物のフルーツを取りに行くか、模造フルーツを取りに行くかを選ばせた。モデルの反応を見ていた乳幼児は75%以上の確率で本物のフルーツを選んだ。比較のために、モデルがフルーツを口に入れるのではなく、耳の後ろに乗せる実験も行った。この場合には、乳幼児が本物のフルーツと模造フルーツを取りに行く確率は五分五分になった。食べられる植物は子どもの興味を引くが、それは、周囲の人々を見て有毒ではない、という手がかりが得られているから、なのである。

この2つの実験の結果は、生得的な認知能力に加えて、他者を見てどうするべきか観察して学習する、というヒトの複雑な適応能力の組合せが、乳幼児の段階から発揮されうることを物語っている。相手の情報を騙すために利用するより、自分の生存のために適用されている段階から、メンタライジング能力は発揮され、伸張されていく、ということが文化知性仮説の妥当性を指し示してくれている。

情報源を読み取り、情報源に沿った調整を図るメンタライジングといった、複雑な認知能力や適応能力を組み合わせ、文化学習能力は、更に磨かれていく。こうして「文化―遺伝共進化パッケージ」は更に強力になっていくが、このような個人レベルの心や行動、能力への影響に留まらず、集団社会において集団全体の社会環境から個人の心理の内側にまで絶妙に入り込んできている、ヒトの文化適応を強力に規定し推進してきた核ともいえる「社会規範」の極めて巧妙な戦略と影響力を第2回の最後に見てみよう。

「社会規範」の巧妙で広大な影響力

~自己家畜化するヒト~

ここまでは、「文化―遺伝子共進化」パッケージとしてヒトの心理・行動に影響を与える文化的学習能力のうち、模倣に始まる手本とするべきモデルや情報源の認知能力、未知の状況などでも巧妙に他者の観察から学び取っていくメンタライジング能力という、2つの個人レベルの能力の話であった。この2つにも、文化進化が如何にヒトの心理に関わる生得的な能力について影響を及ぼしてきたかを見ることが出来るが、ヒトの心理・行動に影響を及ぼす文化の進化駆動力の神髄は、集団、社会全体に広範で強力な影響力を持つ「社会規範」にある。社会規範の影響力の巧妙さと広大さは、ヘンリックが、社会規範について9章「婚戚、近親相姦のタブー、儀式」、10章「文化進化を方向づけた集団間競争」、11章「自己家畜化」と3章という長大なボリュームを割いて丁寧に詳述していることにも現れている。

社会規範は、ヒトの向社会性を急速に高めるように作用しているだけでなく、逃れられない心理的規制として、ヒトの心理に強く根付いている。この状況をヘンリックは「自己家畜化」という非常に象徴的な言葉を使って表現している。社会規範に関わる各章のポイントを取り上げ、この自己家畜化に至る社会規範の広範で巧妙で強力な影響力を感じ取っていただきたい。

9章は、ヘンリックが研究のために滞在したフィジーのヤサワ島で自らが体験した村人たちの、平行イトコと呼ばれる、親同士が同姓の兄弟姉妹(母親同士が姉妹、父同士が兄弟)の子同士に関わるタブーを間違って破ってしまったエピソードからスタートする。島の若者がたまたまヘンリックの横しかスペースが開いておらず、そこに座ったら、暗がりで見えなかった後ろに座っていたイトコにあたる「妹」がいて、うっかり座る際にバランスを崩しその妹に触ってしまい、周りのものから嘲笑を浴び、若者はその場から顔を真っ赤にして立ち去っていった、というエピソードである。このエピソードは、日本などでは理解出来ないだろうが、ヤサワ島ではたとえ故意でなかったとしても、平行イトコに触れることは、弁解の余地がないほど恥ずべき不適切な行為とみなされるタブーなのである。

「他者の前で、たとえ、自分一人の場面でも、いかに行動するべきかを、学び取ることのできる能力が文化的学習能力なのである。そして、適切な行動から逸脱すると、当事者以外の、ただそれをみているだけの人たちの間にも、逸脱者に対するネガティブな感情がわき起こる」(第9章、p.217-8)

オーストラリア中部に住むアランタ族には4つの通過儀礼(p.243-244)がある。何か月もの日常から隔離された空間でのセレモニーやダンスを耐えたあと、4つのうちの最後として、20代の成人前の若者たちが、熾火(おきび)の上に4~5分間程度、起き上がっていいといわれるまで横たわることを何度も繰り返すという儀式が待っている。こうした非常に厳しい身体的な痛みを伴う通過儀礼を一緒に体験することで、強烈な情動記憶が形成され、体験を共有する者同士の結びつきを強固にするという。

これらは一つの例で形は千差万別だが、タブーは共同体で暮らすもの中で繰り返し行動を通じて意識の中に強く刷り込まれ、激しい身体体験を伴う共通経験を通過儀礼に組み入れることで、共同体意識が更に強まる。更に、タブーを犯したものが狩猟の失敗を犯すなどのことが起こると更に見せしめとしての効果が増す。更に進むと、規範を第三者が監視し、規範を犯したものには、悪評や追放など制裁を加える仕組みとして作用するようになる。つまり、規範に従う行動の利益と破った代償について、個人にくり返し認識させる仕組みが内在化され、社会的な環境として規範が徐々により強固なものとして共同体の中に出来上がっていく。

10章では、世界各地の小規模な狩猟採集民の共同体の歴史や現象から、社会規範を浸透、拡大させた要因を、非暴力的なものも含めて集団間競争に見出せることを述べている。

オーストラリアでのパマ・ニュンガン語族の分布拡大の事例、ニューギニアのイラキアという村で威信を得た集団の豚の生産量拡大のための文化様式が他集団の文化を凌駕して伝搬していく事例。北極圏におけるイヌイット族の勢力の拡大などである。

ある集団内に生まれた新たな規範は、集団間の生存競争の結果を左右し、戦争や襲撃、集団としての生存力の格差、移住者数の格差、繁殖力の格差、名声バイアスによる文化伝達などいくつかのプロセスを通じて、他集団に広まっていく(第10章 p.253-254)。これらのプロセスが組み合わさり、異なる集団の社会規範の統合や再結合が起こり、次第に、他集団と競争する上で有利な向社会的な社会規範が形成されていく。文化進化は、社会規範という形で、ヒトの生得的な心理をも巧妙に利用し、集団間競争すら利用して、ヒトの向社会性を増加させてきたのである。(なお、集団間競争を生き抜くのに有利な規範や信念は、他の集団を徹底的に殲滅する要因にもなりえることから、向社会的であることは必ずしも好ましいとか優れているという道徳的な観点を含んでいない、という点をヘンリックは言及している)

11章では、こうして形成され、拡大された社会規範が人類を自己家畜化させている状況を確認する。即ち、社会規範が如何にヒトの心理・行動に埋め込まれているかについて、幼児から成人まで幅広く検証している。

幼児についての11章の冒頭で挙げられているドイツのマックス・プランク研究所の発達・比較心理学教室の実験はこのようなものだ。3歳児を対象にした実験で、人間のモデルがその場で決めて実施した手順を先に見せ、次にモデルがとった手順とは異なる行動を手人形にさせると、手人形に対して、ちがうよ!そうじゃないよ!こういうふうにやるんだよ!と抗議の意を示す、という。このように、ごく幼い子どもでさえ、その場で恣意的に決めただけのルールに違反しただけで、ネガティブな反応を示す。他の類似の実験でも同じような結果が得られており、子どもたちは、大人たちから直接的な教示や合図を送られなくても、逸脱行為を指摘して是正させようとする気持ちを生じさせることが確認されている。

更に、成人たちについても、囚人のジレンマゲーム、最後通牒ゲーム、公共財ゲームなどの経済ゲームの心理学実験における神経科学の機器を使ったデータと事例を通じて、正しい行いをしようとするのは、脳の報酬機構と結びついた結果として、無意識かつ反射的に働く規範心理であることが語られる。

つまり、成人した大人でも、社会をうまく機能させる利他的な行為を生み出している要因は、『自己利益を追求する利己心でもなければ、先を見越した冷静で合理的な損得勘定でもない』(p.293)。「こうでなければならない」という社会規範が、現代では(現代でも)幼児から成人まで、脳に埋め込まれた、「無意識かつ反射的な」行動をもたらしているのである。これこそが文化進化がもたらした、社会規範の持つ非常に深く非常に大きな影響力の真実なのである。

「社会規範」の影響力を感じていただけた方には、是非原著を読んでみていただきたい。また、「社会規範」については、本シリーズで次にレビューを予定しているジョナサン・ハイトの『THE RIGHTEOUS MIND 社会はなぜ右と左に分かれるのか』の主題となる「道徳」に関する議論、論点と非常に多くの共通項を有する。社会規範・道徳の持つ人の認知、心理、行動への幅広い影響については、そこでじっくり触れる予定である。

脳構造マクロモデルで読み解く心理・行動選択

第2回の最後に、本稿で取り上げた「情報源」、「複雑適応」、「社会規範」について、豊田・北島が示した脳構造マクロモデルMachine Human Processor with RealTime constraints(MHP/RT)を適用して、理解を深めたい。

(これまでのヘンリックの書籍の紹介だけでも十分に長文なのだが、本シリーズの鍵は、ここから先にある。今しばらく、頭を冷静に保ってお付き合いをお願いしたい)

まず、情報源や複雑適応の箇所で触れたように、人間には、極めて脳が未発達の段階である幼少期から、行動選択にあたり周囲の他者の情報を参照して模倣するという社会的参照という能力を備えている。つまり、論理的能力や思考能力が十分に発達する前の段階でも、生存のために必要な行動選択が出来るように設定されている。

これは、MHP/RTが描く脳構造モデルで、より構造的に妥当性が理解しやすくなる。MHP/RTでは、脳は、小脳系の自律自動系のシステム1と、大脳系の論理・思考を司るシステム2がデュアルで動作し、並列分散処理を行う構造になっていることを示している。視覚や触覚などの情報入力を行う認知系の仕組みもシステム1とシステム2は機構的に並行処理が行われるようになっている。更に、豊田・北島は、MHP/RTのモデルにおいて、記憶も多層の階層構造になっており、システム1、システム2で連接する記憶領域、認知情報のルートが異なることをモデル化している。下記の図で、緑の三角がシステム1の情報処理の結びつき、黄色がシステム2の情報処理の結びつきを示している。

つまり、思考・論理を司るシステム2の機能・機構が十分に発達していない段階=利用できない段階でも、必要な情報を認知し、対処し、それを記憶に留めて再利用していくという機能は自律自動処理系で、情報処理速度の起動帯域が早いシステム1が機能して対応する仕組みが構造的に備わっている。

拠って、システム2が未発達な幼児段階でも、社会的参照のようなその場で与えられた状況に対して他者の情報を参照して模倣するという情報認知・行動選択が含まれる一連のプロセスにおいて、ひとりひとりが全く異なる反応を取るのではなく、集団で一定の特性を示す行動をとることが出来るのだ。

次に、社会規範のところで述べた「正しい行いをしようとするのは脳の報酬機構とも結びついた結果として、無意識かつ反射的に働く規範心理」について、脳構造マクロモデルから解説しよう。

MHP/RTのもう一つの大きなポイントは、「/RT=with RealTime constraints」、つまり、「一定の制約時間における」の部分にある。これは、MHPを考案したA.ニューウェルが明らかにした「人間の行動選択には時間帯域に応じて働く機能が異なる」という理論と、D.カーネマンの2Mindsを整合性を取って結び付けたMHP/RTモデルの核心である。つまり、システム1とシステム2は並列分散処理を行うが、システム1とシステム2は、起動する時間帯域が大きく異なる。ニューウェルの人間行動の時間帯域の表に豊田が付記した以下の表を参照してもらいたい。緑で囲まれた部分がシステム1が起動する時間帯域、黄色で囲まれた部分がシステム2が起動する時間帯域となる。

即ち、人間の行動選択における思考=システム2の影響は、これまで盲目的に信じられてきたほど大きくなく、特に制約時間が数秒以下と限られている場合には、論理的な機構=システム2は全く働いておらず、自律自動機構=システム1が、認知した内容のパターンが想起する記憶とそれに付随する情動によって、反射的に行動選択をしているケースの方が圧倒的に多いのである。即ち、反応時間=行動選択決定までの時間が短ければ短いほど、システム2の思考がこのシステム1の行動選択に影響を及ぼす確率は低くなる。なぜなら、システム1の方が圧倒的に動作速度帯域が短いため、反応として早いからである。つまり、行動選択の結果について、思考系を司るシステム2が論理的にこれは正しい行いだから選択するべきだ、という判断を行っているのではなく、自律自動系のシステム1が、認知した社会規範に関わる行為について、無意識かつ反射的に=自動的に、機能した結果である、と捉えられる。この観点は、行動選択について、ヘンリックが記載している社会実験でも触れられている結果ともよく合致していることが理解いただけると思う。

次に、人間の行動選択の情動との関係は、現代の脳神経科学の大家、A.ダマシオを参照されたい。ダマシオが提唱したソマティック・マーカー(身体信号)仮説は、人間の意思決定において、情動的な身体反応が重要で不可欠な役割を果たす、というものである。脳の腹内側前頭前野にある感情を司る部位は、視覚を含むさまざまな情報を検知した瞬間、その人のそれまでの学習の結果の情報、つまり記憶に基づいて報酬系のホルモンを分泌し始める。この腹内側前頭前野の部位を欠損してしまうと、人間は論理的な思考は出来ても、全く判断が出来なくなる、とダマシオは述べている。つまり、ダマシオによれば、人間は、情動的な報酬の仕組みがないと、判断、意思決定が出来ない、つまり、人間の判断・行動選択は、原理的に情動(に紐づくホルモン分泌)により行われている。

この原理的な仕組み、人間として避けえない仕組みにより、より報酬系のホルモンがポジティブな方向に振れている行動を選択するようになる。記憶と学習のメカニズムとして、行動選択の結果のフィードバックを受けて、ポジティブなものはよりポジティブに、ネガティブなものはよりネガティブに自動的に判断、選択されるようになっていく。そして、人間は一度行動選択を行う=自分の意見を定めると、それを覆すような選択を論理的に行うことはほとんど起こらない。この理由と構造は、先に触れた本シリーズで次にレビュー予定のジョナサン・ハイトの“THE RIGHTEOUS MIND”の理論の核心に繋がる観点となる。

このように、脳構造マクロモデルからも、社会規範は、学習と経験を重ねるにつれて、ヒトの心理に強く構造的に内在化されるようになることがより深く理解出来る。「自己家畜化」という表現は、まさにこの避けることのできないヒトの脳構造からも規定される性質をよく表現している言葉だなと感じられる。

第2回のまとめ

第2回では、ヘンリックの主張する「文化―遺伝子共進化パッケージ」のうち、ヒトの心理・行動への影響が大きい、「情報源」、「複雑適応」、「社会規範」を取り上げた。文化適応が累積的に進むことで加速される個人の文化的学習能力である「情報源」「複雑適応」と集団社会の文化適応能力の産物である「社会規範」が、ヒトの心の内側に入り込んで仕組み化されていることを脳構造マクロモデルからも妥当性を確認し、この2つがデュエットし相乗的に「文化―遺伝共進化」を推し進めてきた構造を概説した。

第3回では、ヘンリックが示すヒトが文化進化が出来た要因と仮説の枠組みのもう一つの核となる、集団脳について、解説する。

個人の知恵や体験を超える文化情報の威力が、いわば「集団脳」という形で機能すること、そして、こうした能力の伝わりやすさ、即ち遺伝的な優位に立つ、大きな要因としての集団成員間の関係性が、そのポイントになる。

(the Photo at the top by @Photohiro1)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?