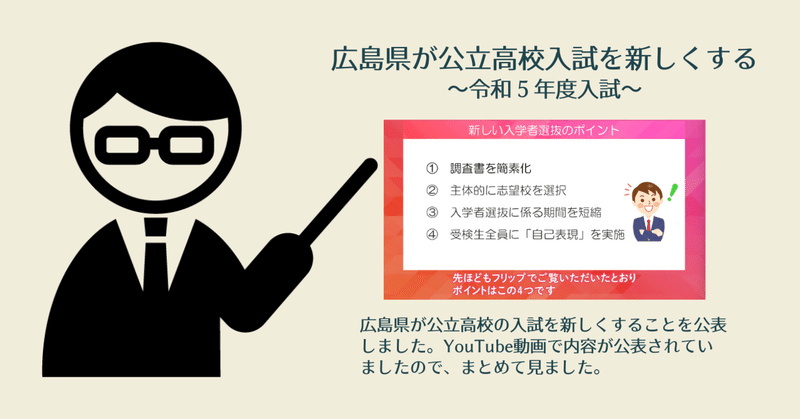

広島県が公立高校入試を新しくする〜令和5年度入試〜

広島県教育委員会が令和5年度の公立高等学校入学者選抜(以降、公立高校入試)を新しくすると発表し、その詳細をYouTubeで公開しました。令和4年度に中学3年生になる生徒を対象とした入試で、入試日程の変更や調査書の簡素化、自己表現といった新しい取り組みを始めるようです。

YouTubeには広島県教育長の平川理恵氏自らが出演し、改革の意義などを自ら説明されています。

今回は、YouTubeの内容を元に広島県教育委員会の新たな取り組みをまとめてみました。

1.どうして入試を改革するのか?

広島県教育委員会は高校入試改革の理由を、広島県の15歳の生徒に身につけておいてもらいたい力を養ってもらうため、としています。その力をは以下の3つです。

・自己を認識する力

・自分の人生を選択する力

・表現する力

自分とは何者か、何が好きでどういう人間か、ということを認識し、それを元に自分で人生を選択してもらいたい。そして、自分のことを表現する力を15歳までに生徒たちに身につけてもらいたいという思いがあるとのことです。

広島県立の公立高等学校と広島市・呉市・尾道市・福山市にある市立の公立高等学校の入試制度が対象になります。

2.入学者選抜の4つの変更点

今回の入学者選抜の変更点には4つのポイントがあります。それは以下の通りです。

YouTube動画のキャプチャ

①調査書の簡素化

今まで記入欄が多かった調査書をできるだけ簡素化しようというものです。出欠席や先生方が記入する所見、特別活動などの記入を無くし、5段階の学習の記録(評定)だけを残します。

出欠席の欄については、中学時代に登校がなかなか難しかった生徒も安心して入試に臨むことができるように配慮がされました。平川教育長は「出欠席の情報はもちろん大事な情報ではあるものの、一番大事な情報というわけではない。簡素化するために一番大事なものだけを残した」と述べていました。

先生が記入する所見や特別活動の欄については、「自己表現」という生徒自らが自分のことをアピールするという新たな取り組みで代替できるだろうということで廃止となりました。

②主体的に志望校を選択

これまで、生徒が志望校を選択する際には自分の学力やオープンキャンパスだけの情報で決定していました。

新しい高校入試では、全ての公立高校が「入学者選抜シート」という資料を作成し、教育目標や育てたい生徒像、入学者受け入れ方針を公表することにしました。

この資料には、学力検査・調査書・自己表現の配点など入学者選抜に関する情報も掲載する予定となっており、生徒はこれらの資料を元に主体的に志望校を選択できるようになるということです。

③入学者選抜にかかる時間を短縮

今まで広島県公立高校の入学者選抜は、選抜1(推薦入試)、選抜2(一般入試)、選抜3と3つの日程に分かれており、2月上旬〜3月下旬の期間で実施されていました。

令和5年度入学者選抜からは、選抜1と選抜2を統合して一次選抜とし、選抜3の日程を二次選抜とすることで、2月下旬〜3月下旬にすべて終了する日程に変更されました。

これは推薦入試がなくなるというものではなく、「特色枠による選抜」と「一般枠による選抜」という2つの選抜を同時に実施することで、今までの推薦入試の良さと一般入試の良さを融合した入学者選抜を実施するという変更になります。

「特色枠による選抜」は、各校定員の50%未満の範囲内で実施することができる(学校によっては実施しない学校もある)選抜方法で、学校ごとに一般学力検査:調査書:自己表現の配点比率が異なります。

また、特定の教科のみ(例えば1教科のみも可)を一般学力検査の教科とすることができ、スポーツテストのような学校の独自の検査を実施することもできます。

「一般枠による選抜」は一般学力検査:調査書:自己表現の配点比率が6:2:2と全ての高校で固定となっています。これと比べると「特色枠による選抜」が各校の独自性を出せる選抜方式ということが分かります。

ちなみに、「特色枠による選抜」と「一般枠による選抜」ともに実施される一般学力検査は、特定の教科の得点を2倍や3倍にする傾斜配点ができるようになっており、ここでも高等学校が求める生徒像を示す工夫ができるようになっています。

また、出願の際に「特色枠による選抜」と「一般枠による選抜」をどちらか選択してから受検をするという形式ではなく、「特色枠による選抜」を受検するかしないかだけを決め、仮に「特色枠による選抜」で不合格になっても「一般枠による選抜」を受検することができるようになっています。(下図参照)

3.新しい取り組み「自己表現」とは?

入学者選抜の変更点4つ目のポイントは、受検者全員が「自己表現」を行うというものです。

今まで学校の先生が調査書で記入していた所見や特別活動を記入する欄では、学校内の活動が中心で、校外活動についてなかなかアピールできていませんでした。自分のことは自分が一番よくわかっているということで、自身のことをアピールする場を設けたそうです。

実際に、2年前に高校入試に関する意見募集した際にも、内申のために生徒会と部活をやっていてやりたいことを諦めたという意見も多かったそうです。平川教育長は、「自己表現は全国でも初めての取り組みなのでさまざまな意見がほしい。」と仰っていました。

今のところ、自己表現は以下のような流れで実施となっています。

第1日目の一般学力検査終了後、30分ほどで自己表現カードを作成し、提出します。自己表現カードは評価には全く関係のないもので、「検査官の心の準備のための資料と、受検生のメモ書きのようなもの」のようです。極端な例で言えば、何も書いていなくても評価には全く関係がないとのことでした。

以下が自己表現カードのイメージです。提出された自己表現カードは、コピーが取られ受検生に返却されるそうです。2日目の検査官にも事前に配布されます。

自己表現は面接とは違い、入室のマナーや礼儀のようなものについては重要視されていません。5分間で自分の好きなことや得意なことを好きに表現すればよく、タブレットを持ちこんで普段の活動を動画で示すようなことも可能です。(※動画は30秒程度)

時間は短くなっても評価には影響しないとのことでした。

実際に県内の高校1年生50名(5校10名)に自己表現を行ってもらったところ、さまざまな表現の形があったそうです。

アイドルが好きという生徒もおり、その生徒はそれがきっかけでダンスを始めたというエピソードを語っていたそうです。

評定は3点・4点・5点のいずれかで、普通に表現できていれば4点はもらえるようになっているようです。もちろん検査官によって評定にバラつきがでないように評価者研修が行われる予定となっています。

特別に何かを対策する必要もなく、緊張するということであれば友達同士で表現の練習をするという程度で良いということのようです。

実際に試しに自己表現を実施した高校生からは、「普段は自分のネガティブな部分が目立っていたけど、逆にポジティブに自分と向き合うことができた」という声も複数人からあったようで、子どもたちが自分と向き合うよいきっかけになるのではないかと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?