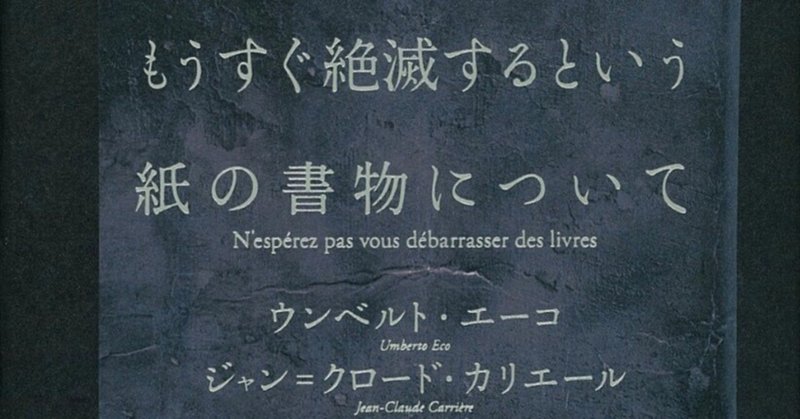

<読書記録>もうすぐ絶滅するという紙の書物について

図書館で借りたときは、小口の色は薄い紫色でした。

購入したものは目の覚めるような青なので、

図書館の本は光劣化したものでしょう。

内容は、付箋だらけになるくらい読み応えのある本でした。

タイトルとは真逆で、紙の本は決してなくならない、と信じた

愛書家2人の書物をめぐる対談です。

「抱いて眠りたい本」という言葉に頷きます。

私も抱いて眠りたい本が沢山あります。

この本もその一冊になりました。

原題は

「本から離れようったってそうはいかない」

。

確かにそういう内容です。

カセットテープやVHSビデオ、MDなど規格が変わって使えなくなったものを

例に挙げて、Kindleが未来永劫そのシステムを維持できるとは思えない、と。

その点、紙の本なら、燃えてしまわない限り、いつでも見ることができます。

邦題は、何か煽りを感じてしまいますが

この邦題の方が、書いた人の意図をよく表しているように思います。

著者の一人ウンベルト・エーコが小さい頃に毎年クリスマスに

本をプレゼントしてくれていた人から、こんな質問をされます。

あなたは本に何が書いてあるか知りたくて本を読むの?

それとも読むのが好きだから本を読むの?

その時に、彼はこう気付いたそうです。

私はただ読むのが好きだったから何でもかんでも読んでいたんです。

それを聞いたジャン=クロード・カリエールは

人生を愉しむことが人生の目的になりうるように、読む愉しみそのものが

読書の目的になることもあるんですね。

。

と。

読書が苦手だけど読書習慣を身に付けたい、と言われる方が多いですが

その方々は、本に何が書いてあるか知りたくて読まれるのでしょうね。

ただ、読むことそのものが好きな人は習慣化など必要ないでしょうから。

人はいろいろなものに夢中になることがあります。

楽器の演奏であったり、サーフィンであったり、旅行であったり

読書もその一つであると思うのですが、なぜか、別格に

「皆がしなければならない」こと、と位置付けられている気がします。

本当にそうなのでしょうか?

私は、苦手な人が「頑張って」読むことに時間を費やさなくても

読書が好きな友達を持って、本について話してもらえばいい、と

思っています。

ですから、そういう友人になりたくて、ビブリオ講座やイベントをしています。

人生の時間には限りがありますから、無理をして読まなくても

好きな人に教えてもらえばいいと思います。

積読で悩まれている人も多いと思います。

著者たちはこう言っています。

本棚は、必ずしも読んだ本やいつか読むつもりの本を入れておくものではありません。

本棚に入れておくのは、読んでもいい本です。あるいは、読んでもよかった本です。

そのまま一生読まないのかもしれませんけどね。

知識の保証みたいなもんですよ。

ワインセラーにも似ていますね。全部飲んでしまったら困りますね。

世界には書物があふれていて、我々にはその一冊一冊を知悉する時間がありません。出版されたすべての書物を読むことはおろか、ある特定の文化を代表するような最重要書だけでも、全部読むことは不可能です。ですから我々は、読んでいない書物、時間がなくて読めなかった書物から、深い影響を受けています。誰が『フィネガンズ・ウェイク』を全部、というのは最初から最後まで一字一句逃さず読んだことがあるでしょう。聖書を、創世記から黙示録まで本当に読み通したことがある人はいるでしょうか。抜粋を読んだだけの書物を含めれば、三分の一は読んだと豪語できないこともありません。でもせいぜいその程度です。しかし、私は読んでいない書物についてもかなり具体的な内容まで把握していますよ。

こんなすごい読書家の方からこんな話を聞くとホッとしますね。

私は、大量に本を集めているので

死んだ後、蔵書をどうするか?

という項目の答えにも興味を惹かれました。

カリエールは

基本的には家族に処分を委ね、一部の本について、友人に贈る指定をしておく

エーコは

バラバラにせず、一つの固まりとして寄贈するなりオークションにかけるなり

してほしい。大事なことはまるごとひとつのかたまりとして処理してほしい

と

本の愛好家である、お二人ですが、その行方に関しては

それぞれ違った意見を持たれているようです。

二人の著者が、本とは、後世に残すべき価値あるものであるべき

と考えられているようです。

そう言われると、私が書いた本、これから書こうとしているものは

後世に残すべき価値があるとは思えません。

しかし、彼らが愛する哲学書や歴史書は難しくて読めない人々にとって

日常を潤す、楽しみとなる、そして暮らしの知識を得られる本もまた

必要だと、改めて思いました。

ですので、著者の考えに「なるほど」とひれ伏すよりは

「いや、私はこう思う」という小さな棘に、意欲を掻き立てられました。

書物とは、読むものがそれぞれに理解し、共感したり、反論をもったり

することに価値があるのではないかと思いました。

私はこの本をKindleと紙の書物と両方で持っています。

これを書くにあたり、検索したとしても、

そこから順番に送っていかないといけないKindleよりも

「確かこのあたりに書いていた」と開く紙の書物が役に立ちました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?