【2023年10月から】ステルスマーケティング(ステマ)法規制について解説します。

2023年10月1日より、ステマ(ステルスマーケティング)が景品表示法の不当表示の対象に追加されることが決定となりました。

海外では以前より、ステマは規制対象でしたが、日本でも追加されることとなり、現在ネットに掲載されている多くの宣伝が規制対象となるでしょう。

この記事では、ステマ規制に関する内容を詳しく解説していきます。

1:ステマ規制とは

1-1:ステマ(ステルスマーケティング)とは

ステマとは「ステルスマーケティング」の略称であり、消費者に広告と明記せず、商品やサービスについて宣伝する行為のことを言います。

ステマの問題点は、広告であることを隠しながら宣伝し、消費者に正しい判断をできなくさせてしまうことです。

ステマについての説明は、こちらの記事でも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

1-2:ステマ規制項目が景表法5条3号に追加【2023年10月施行】

2023年3月、ステマが景品表示法の不当表示に追加されることが決定し、規制内容が明らかにされました。

ステマ規制の告示「内閣府告示第19号」と、ステマ規制に関する運用についての「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」が公表されております。

(令和5年3月28日内閣府告示第19号)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が 当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

告示の対象となるのは、外形上第三者の表示のように見えるものが事業者の表示に該当することが前提となる。 景品表示法は、第5条において、事業者の表示の内容について、一般消費者に誤認を 与える表示を不当表示として規制するものであるところ、外形上第三者の表示のよう に見えるものが、事業者の表示に該当するとされるのは、事業者が表示内容の決定に関 与したと認められる、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合である。

ステマの規制は、2023年10月1日から「不当景品類及び不当表示防止法」として施行されることとなります。

2:ステマ規制が導入されるまで

2-1:ステマ規制導入の経緯

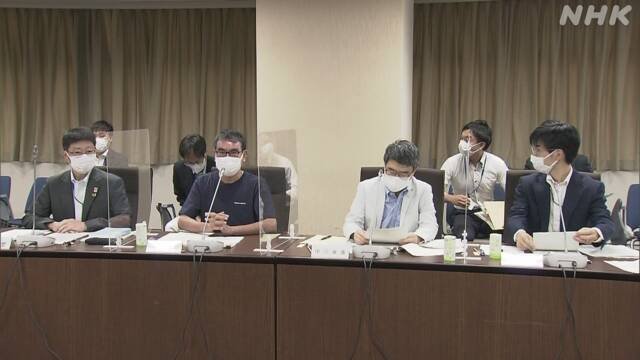

2022年9月に消費者庁が開いた初会合にて、河野太郎消費者担当大臣が「広告であることが明記されていないステルスマーケティングと呼ばれる行為について、消費者にとって合理的な商品選択の機会を確保することが困難になっている。年内に一定の結論を得るスピード感で検討会を進めていきたい」と明言がありました。

大臣の発言通り、同年12月末には「ステルスマーケティングに関する検討会報告書」がまとめられ、翌年3月28日にステマを景品表示法の不当表示に追加する旨を発表してます。

2-2:ステマを規制する必要性

広告ということが明記されていない、SNSでのインフルエンサーおすすめ投稿や、ネットショッピングやクチコミサイトのレビューは、消費者だと正しい判断できず、誤認が生じてしまいます。

こういったステマ行為によって、消費者が質の悪い商品やサービスを購入することを防ぐべく、景品表示法にステマの追加が施行されることとなりました。

消費者庁の運用基準にも以下の記載があります。

一般消費者は、事業者の表示であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れる一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、この点において、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがある。

3:景品表示法の「不当表示」とは

不当表示とは、商品・サービスの品質や価格について、実際のものより著しく優良又は有利であるとだと誤認される表示のことです。

事業者側に故意・過失がなかったとしても、不当表示を行った場合は、景品表示法に基づく措置命令が行われることとなります。

3-1:優良誤認表示(5条1号)

優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や性能について、実際のものや競合他社のものより著しく優れていると一般消費者に誤認させるような表示のことを言います。

インターネット広告等でよく見られる、科学的根拠がないのにもかかわらず「飲むだけで痩せる!」と謳っているサプリメントや、国産有名ブランドでない牛肉を「国産有名ブランドの牛肉」であるかのような表示が挙げられます。

また、実際に適正な比較や統計などをしていないにもかかわらず「顧客満足度No.1」「地域No.1」であるかのような表示も、競合他社の商品やサービスのものより著しく優れていると見せかける優良誤認表示です。

第二章 景品類及び表示に関する規制

第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

3-2:有利誤認表示(5条2号)

有利誤認表示とは、商品・サービスの価格や取引条件について、実際のものや競合他社のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させるような表示のことを言います。

実際にはそうでないにもかかわらず「これはお得な商品」「他で購入するより安い」と思わせることが有利誤認表示です。例えば、脱毛サロンやエステで多く見られる「月額〇〇円」のみでサービスを利用できるように見える表示でも、実際は別途手数料を支払わなければならないといった、消費者に誤認させる表示が挙げられます。

第五条

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

3-3:商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)

優良誤認表示・有利誤認表示以外にも、内閣総理大臣が指定する6つの不当表示があります。

無果汁の清涼飲料水等については、無果汁・無果肉果汁が5%未満の飲料水は、「無果汁・ 無果肉」もしくは果汁・果肉の割合(%) を記載しない場合、不当表示にあたります。

商品の原産国についての不当な表示については、飲食店の料理に「国産牛使用」と記載されているのにも関わらず実際は「輸入牛」であったりすることが多く挙げられます。

またステマ規制は、この5条3号に該当となり、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」について運用基準が策定されました。

第五条

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

4:ステマ規制に違反した場合の罰則とは?

すぐに罰則を受けることはなく、まずは弁明の機会を与えられますが、弁明できなかった場合は、措置命令が下されます。

措置命令の内容は、ステマ行為の差し止め、一般消費者に与えた誤認の排除を周知、再発防止策の実施等です。

第二節 措置命令

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。

この措置命令に従わなかった場合、最大2年の懲役・最大300万円以下のいずれか、または両方が科される可能性があるでしょう。

罰則はステマを依頼・実施した企業が対象で、投稿した第三者(インフルエンサー・レビュアー)は対象外になります。

第三者に宣伝を依頼する場合は、「広告・宣伝」という事を必ず明記してもらうようにすることが重要です。

また10月1日の施行日より前に投稿された宣伝でもステマ規制の対象となりますので、過去の投稿についても気を付けましょう。

第六章 罰則

第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

5:ステマ規制 運用基準の概要

先述でも説明した通り、消費者に広告と明記せず、あたかも第三者自身が使用しているかのように商品やサービスについて宣伝するといった消費者から見て、事業者の表示であることが分からない場合、規制対象になります。

また「事業者の表示であること」が挙げられており、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合を言います。

5-1:表示内容の決定に関与したとされる場合

消費者庁の資料によると、以下の表示が事業者の表示と判断されるものとして紹介されております。

●事業者が自ら行う表示

事業者が自社の商品・サービスを紹介する広告・宣伝は問題ありませんが、事業者が関与し、従業員が自社商品について、個人のSNSで投稿したり、ホームページ等で宣伝したりすることをいいます。

●事業者が第三者になりすまして行う表示

事業者が一般消費者になりすまし、自社の商品・サービスについて投稿したりすることです。

例えば、クチコミサイト等で自社商品やサービスの高評価を付けたり、競合他社に低評価を付けたり悪いクチコミを書いて誹謗中傷を投稿することが挙げられます。

●事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合

事業者が第三者(インフルエンサーや芸能人)へ、自社の商品・サービスについて広告ということを隠してSNSで投稿を依頼することを言います。

事業者が第三者へ、クチコミサイトやブログ等で自社商品に高評価を付けたり、競合他社へ低評価を付けるよう依頼する事が多く挙げられます。

●事業者が明示的に依頼・指示していない場合であっても、 第三者に表示させた場合となるもの

事業者が第三者(インフルエンサーや芸能人)へ、明確に宣伝依頼内容は指示していないが、無償で商品提供したうえで、第三者がSNS投稿をしたりすることが挙げられます。

報酬についての言外から感じさせたり、言動から推認させたりして、第三者がSNS投稿をしたりすることも規制対象になると言えるでしょう。

5-2:表示内容の決定に関与したとされない場合

第三者が自分の意志で商品をSNSに投稿することや、高評価のクチコミを投稿することは勿論問題ありません。

SNS投稿や高評価のクチコミをした消費者に対し謝礼として、クーポンやプレゼントの提供がある際も、消費者の意志に基づき表示内容を決定した場合は規制対象外となります。

また、事業者からの第三者へ向けて商品提供や試供品配布を行い、受け取った第三者の意志でSNSに投稿する場合等も問題ないといえるでしょう。

6:ステマ規制の対象にならないようにするために

まず、広告であることを明確にすればまったく問題はありません。

広告ということを隠したり、嘘・偽りの情報を発信することがステマの問題点となり、規制対象になるといえるでしょう。

第三者に宣伝を依頼する際は、必ず「宣伝」「広告」ということを明記してもらうことです。

嘘のクチコミ投稿・やらせ投稿は、消費者を騙す行為といえます。

また、他の企業に対して悪いクチコミや嘘の情報を流した場合、景品表示法違反だけでなく、信用棄損罪や偽計業務妨害罪を科されることもあるので、絶対にやめましょう。

6-1:従業員や広告を依頼する第3者にステマ規制についての対策を伝える

宣伝をしてもらう際は、必ず「宣伝」ということを明記することが重要ですので、各SNSでの対策を紹介します。

ハッシュタグで「#PR」「#広告」「#宣伝」といった広告ということを明記することは勿論ですが、現在Instagramでは、ビジネスアカウント(プロアカウント)あるいはクリエイターアカウントの設定をしてタイアップ投稿ラベルを利用することが推奨されています。

X(旧Twitter)での宣伝は、事業者に対して「第三者配信」の利用が推奨されています。第三者配信とは、事業主がインフルエンサーや芸能人の投稿を広告として配信することを言います。この機能を利用する場合はインフルエンサーに広告使用の許可をもらうことや、X社への申請が必要です。

TikTokでの宣伝では「プロモーション」というラベルを動画に付けることや、youtubeでの動画にも「プロモーションを含みます」というラベルを付けてもらう必要がありますので、SNSで宣伝する際は、ルールを確認してから宣伝依頼をするようにしましょう。

6-2:マーケティングや広告に関する社内研修

事業主だけがステマ規制について知識を深めたとしても、従業員や宣伝を依頼する第3者が、ステマ規制についての知識がない場合、違反してしまう可能性もあるでしょう。

弁護士による法人向けのセミナー開催や、JARO(日本広告審査機構)でも定期的にウェブ研修を行っています。

無意識にステマに加担してしまう可能性がありますので、マーケティング担当の従業員はもちろん、全体に向けて研修を行うことをおすすめします。

6-3:外部にチェックを依頼する

今回重要といえるのは、10月1日の施行日よりも前に投稿された宣伝でもステマ規制の対象になるという点です。施行日以降の宣伝を注意すれば良いというわけではなく、過去の投稿も含めて規制対象にならないかチェックする必要があります。

過去の投稿全てをチェックすることは、かなりの手間や工数がかかる上、ステマ規制の知識が浅いと、見過ごしてしまうことも考えられます。専門知識を持つ第三者にチェックを依頼することも、安全でしょう。

また、ご自身の投稿がステマ法に抵触しているか自信がない、どこまで書いていいか知りたい、という方は広告モニタリングを依頼してみるのも一つのてです。

7:ステマ規制についてのまとめ

景品表示法の不当表示の対象に「ステマ」が追加されることになりましたが、SNSを見ていると広告ということが不鮮明な投稿が、まだまだ見受けられます。罰則を受けた企業は、消費者だけでなく、社会的信用を失うことになります。一度信用を失うと経営自体を存続できなくなる可能性が大きくあります。ステマ規制についてしっかり理解し、健全なマーケティング活動を行うことを心掛けましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?