【インタビュー04】建築士のパラレルキャリア

株式会社 新潟家守舎 小林紘大さん。現在は自身の法人以外にも多数の事業を手掛けており、所持している名刺の数は14枚(!)、携わっている事業は30以上にも及ぶパラレルワーカーとして活動している。

そんな彼の仕事について聞いていくと「欠点を補ってくれる心強い仲間づくり」「裏テーマを設定して仕事をするメリット」など、チームで働くすべての人に伝えたいポイントが見えてきた。

1、パラレルキャリア=オリジナリティのひとつ

ーー新卒の頃から、一貫して住宅業界に携わっています。「家づくり」は最高。一生連れそっていきたい天職だと思っているので、僕の活動のベースになっています。

新卒で木造注文住宅の現場監督、その後設計、営業や広報と大きく3つのポジションを20代のうちに経験した。

独立した現在、建築士としての業務以外にも多くの企業や、時には行政からもお声がかかる。

業種や県内に捉われず、下記のような幅広い事業に携わり活動を行っているという。

・糸魚川市でのリノベーションスクールの運営

・建築系専門学校の講師として登壇

・140年の古民家をリノベーション。自身のシェアオフィスを設計、建築

・建築以外にも新潟県の情報発信をサポートする広報ファシリテーターとして活動

これだけの活動をするのは大変であるのは間違いない。しかし紘大さんは、パラレルワークは自分に向いていると笑う。

ーー学生の頃から、色々なことをやるのが好きでした。なので、この働き方はあっているなと。

それから、こういった「複業」を始めたのにはきっかけがあるんです。

20代の頃の紘大さんは、一級建築士の受験に失敗。仕事自体が非常にやりがいがあり、勉強の時間が確保できないことが原因だった。

有資格の設計者の中では、上には上がいる。自分以外にも厳密に設計だけがうまい同業者は沢山いる……。その中で自分だけにできることを見出す必要があると感じ始めていた。

そこで紘大さんの中に生まれた疑問は「住宅設計に携わっているだけでいいのか?」ということ。

設計料にも基準があるため、想定以上の収益化は見込めない。何か新しいビジネスモデルを生み出せないか? 建築・住宅業へのイノベーションを起こせないか? と強く思うようになったという。

ーーその時にこの本を読んで衝撃を受けました。

【ほしい暮らしは自分でつくる。】/島田洋平 (著)

ーー空き店舗などの遊休不動産を活用しながら社会問題を解決していくという内容が書かれていて、単なる「建築」で終わらないビジネスモデルについて学ぶことができたんです。

さらに著者の方も建築士なのですが、建築士・デザイナー・不動産会社などまちに関わる面白い人材を案件にキャスティングすることが得意な方で。

その人脈や仲間の多さが書かれていて、それも「武器になるのか!」と。まさに自分のしたいことを実現していて、とてもワクワクしましたね。

行政と民間が連携しきちんと収益化しながら案件に取り組んでいる実例も学べる、まさにバイブル的な1冊です。

この本に出会ったことで「メインで行う仕事にプラスアルファするメリット」を痛感した。

さらに、紘大さんに大きな影響を及ぼした本がある。

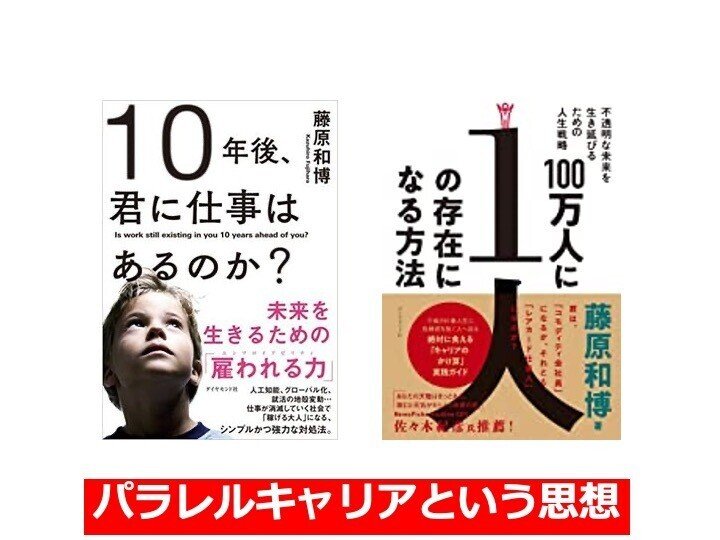

【100万人に1人の存在になる方法 不透明な未来を生き延びるための人生戦略】/藤原 和博 (著)

ーー100万人に1人の存在になるのは、オリンピックで金メダルを獲得するくらい難しいことです。しかし「キャリアの三角形」といって、仮に軸足を3つ持ち「建築士」「宅建」「デザイナー」のスキルを掛け合わせるとします。すると「100分の1×100分の1×100分の1」で、100万人に1人の人材になれる、ということが書かれています。

オリジナリティはこうやって出せばいいのか! と腑に落ちました。当時すでに住宅設計っていうキャリアの形があったので、そこと掛け合わせて成長したい、と。

個人事業主として、設立する前、27歳の頃の紘大さんは、こんな風に言われる人材になりたいと思っていた。

『「〇〇社の紘大」ではなく「紘大の活動の中に、〇〇の事業もある」』。『「新潟でエリアリノベーション」といえば小林紘大』。

この2つを達成すれば独立して成功できると考えていた。

ーー実際に独立してすぐに日経新聞に取り上げていただけたのが、すごく嬉しかったのを今でも覚えています。

2、パラレルキャリアで活きた「仲間の作り方」

複数の案件に携わるということは、複数のチームに所属するということである。その中での仲間づくりの難しさや、秘訣について訊いた。

ーー仲間づくりって本当に難しいですよね。

僕が心がけているのは「報酬を支払うこと」と「相手の意向のヒアリング」です。

どんな案件も仲間には「ボランティアとしての参加でいいよね」ではなく、きちんと報酬をお支払いして感謝の気持ちを表すことが大事だと考えています。

それから、ひとりひとりに目指したいキャリアや、挑戦してみたいことがある。プロジェクトの説明段階、加わってもらう前に、コミュニケーションの中できちんと本人の意向をヒアリングします。

例えば本業でデザインをやられている方に、フライヤー作成をお願いしたいと思っている時。

普段の業務内容がロゴ作成中心であれば、イベントのフライヤー作成をしたらキャリアの幅が広がります。それから、僕にできないことはきちんと伝えるようにしています。

仲間づくりの本質はただただ「仲間になって、力を貸して欲しい」と説得することではないんです。双方のメリットをきちんとすり合わせて、足りないスキルや環境を補い合っていく関係が理想の「仲間」。ONE PIECEの「麦わらの一味」たちのようなイメージですね(笑)。

紘大さんが繋ぐ仲間の絆は強い。ある民間のイベント運営に携わった際のチームに声をかけ、そのまま自身の法人イベントの運営も行ってもらった。

一度案件をともにしている分、スムーズな進行となった。仲間づくりの大切さをより実感したイベントだったという。

3、パラレルキャリアで得た「仕事の型」

ファシリテーター、プロデューサー、時には講師……。パラレルに活動する上で、これまでに行った仕事のアイデアや進め方が別の仕事に活きることも多いことだろう。

幅広い案件のアイデアを、どのように管理しているのか。

ーー基本的に全ての案件に関して、パワーポイントで目的や概要、具体的なアクションなんかをまとめるようにしています。

結果を資料で報告する機会がとにかく多くて。それならばと、報告の予定がない案件でも計画段階から資料を作成し、保存しておくようになりました。

一見手間のように聞こえるかもしれませんが、慣れてしまえば簡単。計画段階から考えを言葉にして、人に発表できるような言語化をしておくのは重要だと感じますね。

仲間になって欲しいメンバーへの説明なんかも、資料があると思いを伝えやすくてスムーズなんです。

一つ一つの案件にきちんと取り組む紘大さんだが、これまでに話をもらった案件は基本断らないようにしてきた。

ーー振り返ってみると「この案件は今後構想している〇〇にも活かせそうだ」と思ったら、「〇〇に活かせるスキルを学ぶ」を裏テーマとして案件に取り組むようにしてきたなあ、と。

取り組んでいる最中は楽しみながら直感的に動いているのですが、無意識に裏テーマを決めて、どんどん別の案件に活かす動きをしていますね。

一つの案件における仕事の「型」が全く別の仕事の「型」として使える。全ての案件が成長に繋がっているのだ。

4、パラレルワーカー=「なんでもできる人」でなくていい

「一つの会社に依存しない働き方」が提唱される昨今ではあるものの、パラレルな働き方とは対照的に「一つの仕事を極める働き方」も存在する。

紘大さんは学生時代から、自身が色々なことをするのが好きな性格だと自覚していた。

では、現在働き方に迷われている方は「パラレルに取り組むか一つのことを極めるか」をどのように考えていけば良いのだろうか。

ーーひとつのことを極めるのも素晴らしいこと。建築に携わる方には、どちらかというとそういったスペシャリストが多くいます。

先ほど紹介したこの本で、著者の藤原さんはこのように述べています。

「約1万時間かけると、その分野ではスペシャリストになれる」「100人に1人の人材になれる」。この1万時間は、1日8時間260日で2000時間/年とすると約5年に換算できます。

最低5年働けばその業界で力を発揮できる人材にはなれるわけです。

現場監督や設計をメインで行う立場からは離れてしまった分、昔は「自分はその道のスペシャリストになれない」という多少の引目がありました。

それでもこの本を読んで、自分の中で納得がいったんです。それぞれ1万時間は取り組んだから、十分力になっている。それを3つ掛け合わせて100万人に1人の人材を目指すことができるから問題ない、と。

パラレルキャリアの中で自分に向いていないと感じることはあるか、訊いてみた。

ーーWEB制作やグラフィックデザインの領域とかですね。この2つは難しいと思ったので(苦笑)、仲間の力を借りるようにしています。

色々取り組む上で実は、実現させている10倍以上の細かな挑戦をしていて。バスケットボールのピボットのような感じで、軸はブレさせずに足の置き場を変えていくんです。その場所がしっくりこなければ次、次、次……とアプローチを変えていく。

「WEB制作に挑戦するか?」「本格的なデザインに挑戦するか?」、それらが向いていなかったとしても、「これだ」と思った一歩にしっかり踏み込めばいいと思っているので、あえて色々アプローチしています。

向いているかどうかの基準は「1万時間続けられるかどうか」としていますね。

働き方の幅がどんどん広がっている今。少しでもご興味がある方は、「自分にできることを仲間と関わりながら磨いて増やしていく」というパラレルワーカーの働き方を試してみるのも良いかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました☻私のnoteはすべて無料です。サポートも嬉しいですが「スキ」ボタンがとても励みになります!