吉田博 講義録「油絵 風景の描法」1934年

吉田博の画家魂に迫るには、作品を鑑賞するだけでは足りません。いくつか残された講義録のうち『油絵 風景の描法』はよくまとまっていて『高山の美を語る』と同様に、本来もっと注目されるべきものです。制作実務にあたるかた、例えばアニメ背景のクリエーターなどには一読されることをおすすめします。流動する水の描写[奔流・渓流]の研究は特に興味深いものです。なお表記は読みやすいよう現代語に改めてあります。

風景画について

風景画の描法を述べるに先立って、まず風景画に入るについての心得を明確にしておかなければならない。

一般に風景を描くといえば、いきなり絵の具箱を担ぎ出し、野外に三脚を据えて画架に向かいさえすればよいように心得ているようであるが、そんなことで良い物が描けるはずがない。ちょっと風景をのぞいただけで、どうして名作が出来ようか。風景に宿る真の美を見開き、風景の持つ美しき姿の深い理解がなくては、真の風景画を描き得るものではない。ただ似たものができるくらいのもので、風景としての自然の姿、真の風景を描くには、風景に対する根本的の修技が必要で、それを十分に究めた上でなければ、決して生命のある風景画というものは描き得るものではない。

例えば、いかに風景画の趣味を持ち、あらゆる風景画の名作を見尽くしている人といっても、風景画に対する実際の素養がなくては、一足飛びに風景画は描き得ないものである。普通学を修めずに文学とか歴史とか化学とか、そのほか専門の科学を研究することの到底できないと同じである。専門の学問を了解し得る素地基礎となるべき学問が是非必要であると同様に、今ここに述べようとする風景画においても、その骨子となるべき修練がわけても必要である。それにはまず風景の持つ点の美しき姿を会得することが肝要である。

風景画の正しき素地を作るために、教師の指導はもちろんであるが、いずれの修業方法によるも、まず物体が正しく見える力、その力を養うことが何よりも肝要である。正しく見つめることなしには、正しくものを描くことができないことは無論のことである。換言すれば、すべての物が正しく見えさえすれば、必ず正しく描き得るものである。まず見ることがその第一歩で、それから学んで行かなければならない。

例えば単なる線を描くにしても、真っすぐな線が正しく描けるようになっていなければ、曲がった線は描けるものではない。それは、でたらめな曲線は描けるにしても、モチーフに即した、対象そのままの曲がった線、微妙な曲がりの程度を描き出すことは、よい加減の修業、一夜作りの腕前では到底なし得ないのである。しかし十分に修練した技能があると、直線なり曲線なりがその意に従って駆使される。曲線を描く場合には、その線の曲がりの程度、分量はもちろんのこと、線そのものが持つ湾曲の感じ、特殊の気持ちまでもおのずから描き出すことができる。つまり線の正しき姿、線の持つ芸術的内容はこれを明瞭に見つめられなければ、描き出せないことは自明の理である。

重ねて述べる。まず最初に、真っすぐなものを描くことが大切である。真っすぐなものを描くには、真っすぐなものが、本当に真っすぐなものとして見えることが何より肝心である。

しかし、正しく物が見えるといっても、それは物理学的生理学的に医師の言う視力の正否とは、その意味を異にしていることは言を待たない。

例えば、大工が日本間に、鴨居を付けるに際して、それを正しく取り付けようとすると、どうしても水平の床上からこれを測って、きめて出さなければならない。

大工はこうして尺度をもって物理学的に正確さを確めて、いろいろな仕事を進めて行くであろうが、このような場合に、画家はそんな手数なしに、ただ一見しただけで正しき鴨居の位置を決することができる。それが尺度を使ったよりもかえって正確のことがよくあるものである。

これは画家の不断の努力練磨によって、正しく物を見る修練を積んでいるからである。芸術的に正しき物の姿がはっきり会得されているからである。しからば、単なる一本の線であっても、それが如実に正しく見得るために、芸術的修業を積みその力能を会得するにはどうしたらよいか。それは即ちデッサンの修練にまつよりほかはないのである。

デッサンについては、これは画業修養の階梯としては、極めて普通の道で、洋画を修める人の永くやり来っていることで、別に新しくもないことであるが、新奇なこと、珍しい修業が必ずしも研究の本道ではないので、極めて平凡陳腐なことでも、ちっともゆるがせにすることのできない肝要な基礎的な研究である。

もちろんデッサンの修技は石膏によって、顔とか裸体とかを修め、人物各部の研究をするのであるが、単に多くやったからといって、数量ではその技量、修業の可否は決せられない。

常住不断に鍛っておくことが何よりも肝要のことである。デッサンの修技のみで一生を終始している人さえあるほどである。この基礎の上に立って、生涯人物画のみを描いている人もある。静物にしても、風景にしてもまず人体デッサンによって正確な形の研究を積んだ後でないと完全な仕事はできないものである。要するに、より深き学問を修めるために、まず普通学の基礎を必要とすると同一である。

以上の修技は、単に風景画を描こうとする人に対してのみの言葉ではない。およそ画業に志す人の誰でも、動物を描こうとする人にも、図案をしようという人にさえ、このデッサンができていなければ、本当の仕事はできないことになる。つまりあらゆる画業の出発点とも見ることができよう。根本の基礎である。

ただ今は諸子はすでに一通りのデッサンの修練はしてあるものと見て、そこに立脚して油絵風景画描法の講義を進めていこうと思う。従って以下述べようとする諸項は、それだけの課程を終えた後の問題としてあるから、この意味において熟読玩味、研究を進められるよう希望しておく次第である。

風景画におけるデッサン

いよいよ風景画の講義に入るのであるが、前講において述べたところに立脚して、石膏、人物をモチーフとしてデッサンをした行き方で、風景のデッサンをしなければならない。由来風景を描くには、風景のデッサンというすこぶる大切な仕事があるのであるが、これが案外忘れられている傾きがある。人体を学ぶのに解剖学が必要なように、まずその骨子となる風景の骨格――風景のデッサンをしっかり突っ込んで修技しておかなければならない。野外に美しく展開されている風景――つまりきれいな着物を着、美しく装っている風景、その画を良くするためには、どうしてもまずその骨子となるべき裸体の「皮をむいた風景」――風景のデッサンが肝要である。

皮をむいた風景とは、換言すれば色のない風景のいわれで、美しく着飾ったその色彩の全部を取り除いたところのもの、「白と黒」との描法である。即ち鉛筆で描く、墨一色の描法によって、十分鍛うことが最も必要なことである。

しかし、石膏や人体を修めた人は、他人の風景画をそのまま模写する必要はないので、直接自然の風景に面接して、風景のデッサンの研究を積まなければならない。

今までやり来りのある特殊の人の筆をまねて、筆致の趣きまで他人を模倣して描くようなことをせずに、各個人の性格の動きのままに従って、色を抜きにした風景を習練すべきである。墨一色で、濃淡、強弱、やわらかさ、堅さ等のあらゆる変化を、まず素描のままで、完全な絵として見ることができるまで、描き得る力を養うを要する。

最初は味もわからず、コツものみ込めず、ともすると入りにくいものであるが、研究を積むに従って、自分の見たる所を雄弁に、自由自在に描出することができるようになる。眼の前に展開された大自然に圧せられるようなこともなく、いかにも複雑不統一なものを、最も意を得た要約によって、真に芸術的に、美にかなった手法によって極めて容易に表し得るようになる。

一例挙げて見よう。横浜あたりの車夫でも、また米国あたりの無学な移民労働者でも、いわゆる聞き学問でなかなか巧妙に英語をしゃべる。そこに飛び込んで行く大学出の文法や修辞を研究した人たちの会話はかの車夫や労働者の能弁に比してげにもみじめに感ぜられる。がしかも貸すに多少の時日をもってすれば、基礎も根底もない労働者はいつまでも呉下の旧阿蒙である間に、正規の修養を積んだものは、単に達意な明快な会話をなしうるに至るだけでなく、ユーモアもありウィットもある真にリファインされた会話を話すことができるようになるではないか。

平凡でも無趣味でも、根本の修養のいかに必要であるかは、まことに思い半ばに過ぎるであろうと思う。小細工小器用が大器の大成にはなんら寄与するものでないこと即ち知るべきのみである。

そこで、風景のデッサンをやるにまず最初に、そこに展開されている風景をなるべく要約して見て、大きな塊の形として見、それを素描で表さなければならない。最初はどうも難しいものを描きたがるものであるが、初めから大きな風景に食いつかずに、割に静物に近いようなものからかかっていくがいい。例えば庭に石灯籠が立ててあるとかいった風景を選ぶがよい。

雑然としている自然のすべてを、大きな塊として見て、それを三角なり五角なりに区切り、それに明暗、濃淡、強弱の調子などをつけていくがいい。

植物園の池

石灯籠を描くにしても、その形の一角が前の木などに遮られている場合などには、前の木をないものとして、六角なら六角の灯籠を一応は完全な形として描いて、そのうち木で隠されている部分だけ抜く、という行き方でやらねばならぬ。前のものに遮られている後方のもの形は、常にその全形を胸裏に描いておかなければ完全な描写を期することはできない。さらに例えば着衣の人物を描く如き場合には、その着物の下の裸体即ち着物を脱ぎすてた場合の形が、完全に頭の中に描けなければならぬし、さらに皮膚と肉とを剥ぎ落とした骨格の知識がなければ、とうてい生きた人物は描くことはできないであろう。

前にも述べたのであるが、石灯籠とか立石とかに次いで、家屋、橋梁等、割合にはっきりした線を表しているものから鍛えていくのが賢明な仕方である。

ここでちょっと言っておかなければならないのは、遠近法については既に心得ているものとして説いていることである。無論画者の位置、描こうとするものとの距離とによって、その形にいろいろの変化が生じることはもちろんであるから、その場合場合に起こる、遠近法によって変わる形をそのままに見つめて、できるだけ正しく描くところの練習を要する。

かくして作者の意のままに要約して自然の風景をこなし得るようになれば、今度は濃淡を見て描かなければならない。

外光によって起こってくる濃淡は室内において静物を描く場合とは異なって非常に多くの故障が起こってくるものである。急に雲が出てきたとか、日光の変化、時間の移りその他あらゆる大気の変動によってその変化は殊に甚だしいものである。

越ヶ谷の春

静物を描いた時の気持ちでいくと、いかにも漠然としていてとりとめもつかないようなものであるが、ごく濃いところと淡いところとの標準を決めておいて、そこから出発して順次濃淡を施すより仕方がない。『越ヶ谷の春』は水に映った長閑な春の風趣を表したもので、まだ芽を出し切らない雑木林の中に濃く印している杉の濃さと周囲の淡い調子の梢とを表し、水に倒映した杉の影もおのずから濃く、しかし本当の杉に比べるとそこに濃さの差異がなければならない。これはほんの一例に過ぎないが、時々刻々に変化しいくうちにあって、そこに確かな濃淡の階調を見定めなければならない。

外光によって見る濃淡の観察は、すっきりした頭脳で、手早く明瞭に見つめなければならない。ここで言う手早に観察するということはただ単に時間的に早く観察して速写するというばかりではなく、繰り返しての修技によって、短時間の間にその風景の持っている雰囲気をたしかにつかむことである。それなしには、いかに時間的に鉛筆を早く運んだところで、それは単なる形のみに即した描写たるに過ぎない。

道をたどって急ぐにしても、まず行く手を定めてのことでなければならぬ。いかに足そのものを早く運んだところで、目指すところか決まっていなければ変なものである。夢遊病者の行動に過ぎない。であるから、たしかに見つめたその風景の姿を、速やかに、明瞭につかんでかからなければならない。

それがはっきり印象されていれば、昨日見た風景の気持ちを今日描き出すこともできる。去年見た風景を今年描くこともできるのである。そこまでいっていなければ正確な観察とは言われない。ただぼんやり夢のように眺めていたに過ぎない。

幾日も同一の風景の制作を続ける場合などにはこれが出来なければ決して立派な風景は描けるものではない。それなしに描いたものは、風景の静物となり、形ばかりを模した風景の肖像画となり、地理の標本めいたものとなるに過ぎないのである。

自然に起こる不可思議な力、芸術的雰囲気を確かにつかんで、それを描出するということは容易のことではないが、修練に修練を重ねて、どうしてもそこまでは到達せしめなければならない。その境地まで達しなければ風景は描き得ないからである。頁数の限られたる講義においては、いちいち詳しく述べていられないから、各自、その天分に従ってより深く堀り下げて、一歩ずつその力を養っておかなければならない。

由来絵のうまいまずいは、うまい線、うまい味、程よき濃さ淡さ、色彩、それからコンポジションの如何等によって決せられるのであるが、そう一足飛びに上達するものではない。不断の努力と、たゆまざる研究とによって、自然に会得してゆかなければならない。

常に研究を続けている間には、いつの間にか、割に楽に、自由な境地に達するようになるものである。ただ焦慮、むやみにうまく、気の利いたものを描こうとのみもがくよりも、正しく、少しもごまかしをせずに、黙々とやっている間に、自然にうまく描けるようになり、かつて目指した境地を楽に獲得することができるのである。殊に面白い味なぞはなかなか出せるものではない。しかし多くの修技の後には、狙いどころさえたしかであれば、必ずやその境地に到達すべきものである。

前にも例を引いたことであるが、英語を修める時、文典でいじめられている頃なぞは、何の実用にもならないと思ったものが、いよいよ練習を積んだ時分には、かつての苦心が役立って、会話も自由に、しかもその語調のうちに、いかにもデリケートな意味を響かせ、さては対者に笑いをそそり、あるいは強めあるいは軽快に、言葉の底に響かせる気持ちまでも遺憾なく表し得るものである。いわゆる自己の欲するところに従って矩(のり)を踰(こ)えない境地に達するのである。

風景のデッサンにあっても、十分に修技に修技を積んだ後には自由に楽に描けるようになる、楽に描けるようになれば成功で、その時には、濃さ、淡さ、かすれた味、太い線、いろいろの美しい線を駆使することができる。しかし、まだ実技がそこまでいかないうちに、焦ってうまいものを描こうとすると、形ばかり模したようなものになったり、およそ中身のないものになってしまうことが常である。一足飛びにうまいものを描こうと思い、修技を忘れてしまうことが大きな災いである。常に正しく黙々として実技の練磨にいそしむべきである。

それからまた他人の名作にただ引かれて、至って不純な気持ちから、それを模して自分の制作を完成しようとするような場合は、決して味も気持ちも出るものではない。いたずらに失敗に終わるのみである。おのずから性質の違った自分の個性に即して、専心精進すべきが本道である。

やがては楽になって、自然に流れていく自分の道がはっきりして来るものである。

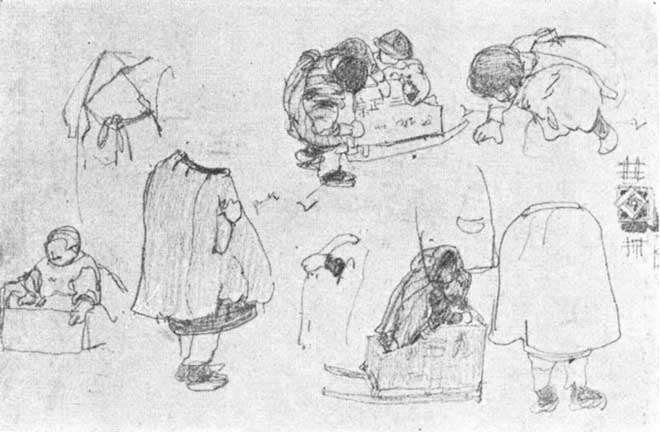

森(素描)

口絵に掲げた「森」は薄美濃に毛筆で描いた素描であるが、これは多くの木の茂みを描いて、前の空地に放牧してある馬でも描こうと思ったが中止したものである。茂み重なった木々の各形態を異にした梢や葉の特長を表して、その濃淡の調子を整えたものである。

風景を描くのに、樹木と水が描ければ一人前である。その人には従って空を描くことが出来よう。木だの水だのとなると、自然の姿が三角なり五角なりになっていず、また当てはめるにしてもなかなか都合よくいかない。しかしよくその複雑な自然を要領よく要約して、大きな塊にして、その塊の組み合っている位置関係をはっきり見定めて描き進めていくべきである。風景にはどんな場合にも水平線が必要である。自分の目の位置に従って一本はっきりと水平線を引っ張っておくことを要する。たとえそれが仕上がりにはなんら必要なく、もちろん海面、水面の見えていない野外風景においてもそれが必要である。遠近法に従い、水平線によって、いろいろの物の位置、おのおのの塊の組み合わせの関係を、はっきり処理していくに便だからである。

例えば欅の老木と杉の細長い円錐形の樹とを主にして描く場合には、まず欅を半円に描き、円錐形の杉をそれに配する。この骨子となる形から、こんもりとした茂みの緑色の切れ目を描き、杉の梢の切れ場所を描き起こして自然の形に近づけ、欅、杉の感じをはっきり出すようにすべきである。もちろんこの場合にも水平線を設けて画面上の布置を定むるために利用するかいい。

また一本の松を描くにしても、最初に垂直線を作り、枝の突っ張りに従って多角形に輪廓を作り、その垂直線をたよりにして幹のゆがみを作り、葉の塊の位置、配置を作り、あるいは一方に葉を延ばし、またはシンメトリーに切断したりして写生を進めて行くのである。

しかし、ここに一言付け加えておきたく思うが、風景画とし言えば必ず三角五角にせねばならぬというのではない。自分の好むままに大づかみの形を設け、それから縁週を欠き取ってそのものを表すように、常に塊として見ることは忘れてはならないということが必要なのである。要はその人の技量いかんによって制作品が決定されるので、大づかみにつかむ形式なぞはもちろん問題ではないことは分かり切ったことである。

焼岳

よく入学試験なぞの場合に、静物を描くにしても、全体を忘れて打ちつけに花なら花の細部を細かにつつきはじめる人があるが、それは実に心得ざる仕業で、試験官が一度それを目撃したならば、これだけの理由で不合格の印を押すであろう。やっぱり各部分の大きな塊、骨子を先に決定して大体の形大体の調子から入っていくべきである。このようにしている場合には、他の人が既に花なら花を一輪も二輪も描き終わったのにまだ大まかな輪廓のみより出来ていないので、何となく遅れ気味ではあるが、基礎の骨子が完成した以上、それから後は、何の苦もなく細部なぞは描き上げてしまうことができるので、最後の結果から見ると、むしろ先に一部分ずつ描きこなしていった人よりも完全に、しかも整頓された作品となり得るわけである。

それから前にも述べたように濃いか淡いかの調子をつけるには、いつも全体のうちのある部分を標準にして各部を比較しつつ調子をつけなければならない。ただ何の標準もなく一方からのみ見てやっていくと、あれでも駄目、これでも収まらなくなってくる。かくいったことを繰り返しているといつの間にか黒くなって、夜のようになってしまうわけである。

画者は描かんとする狙いどころを定めて、これに邁進しなければならぬ。些細の木の芽、葉の色などの技葉末節にのみとらわれていると、春描きかけた作品が夏になり、まだぐずぐずとその時々の調子に従って、作者自身に標準が出来ていなければ、夏が秋になって、とうとう完成する時がなくなってしまうようなこととなる。

であるから、まず大体の塊として形を組み合わせてみると同時に、濃さ淡さにも狙いどころを定めて、絵の締まりとか、標準ともなるべき点を定め、一番濃いところ、一番淡いところというふうによりどころをつけておかなければならない。昔から為されていることで至って平凡なことであるが、画面の中景に当たるところを最も明るくして、そこに濃いところを作り、はっきりしている調子で絵の主役を務めさせ、前景はそれよりもやや調子を落とし、あまり濃いところも作らず穏やかに収めておく。遠景においてはそれよりもずっと薄くして遠近による感じも調え、一つの絵としての調和を整えるがよい。

次に、前景を濃くし、中景を明るくし、遠くなるに従って淡くするといったような行き方もあろう。それに反して今度は遠いところを濃くし、あるいは黒くし、中景を明るくし、前景を穏やかに収めて整える等のやり方もある。

要するに、黒の濃さ淡さについても三段、または四段くらいに分けて、その人の選ぶがままに大まかに見るがよい。分解的とでも言おうか、そうして第一に塊を見定めた上は濃さ淡さの調子も同時につけてデッサンにおいて学ぶべきものを十分に修めるよう心掛くべきである。

重複するようであるが、こうして各部分の大まかな形や、濃さ淡さの調子が、風景デッサンの骨子をなしているのであるから、不断に稽古を忘れぬよう心掛けなければならない。そのうちにあまり苦しまずに、自然と面白いものができるものである。そしてその時こそその人の力が充実した時である。楽に描けていながら、以前に苦しんだ甲斐があって、面白い―芸術的にもいいものができるわけである。

拙作ではあるが、挿画『植物園の池』における静かな水も、『越ヶ谷の春』における和やかな自然、静かに水に倒映した早春の樹木、さらにまた『森』の晴れ渡った秋の充実した複雑さなぞを試みたものである。

風景画におけるコンポジシヨン

風景画においては殊に広大無辺の自然を、全部画面に取り入れることはできないので、自然の風景のうちある部分だけ―つまり作者がその主観によって絵にしようとするところだけ、大自然のうちからカットして、それだけを画面に表さなければならない。例えば一本の樹木を描くとか、中景の村落を主眼とするとか流れに浮かぶ船舶を主にするとか、いずれにしても、左右に無限に続いている地球上の自然を、描こうと思うだけ切り取らなければならないわけである。ここにおいて構図―コンポジションを考えなければならないことになる。作者の目指すエフェクトを、より効果的にするには、このコンポジションをその目的にかなうようにしなければならないことはもちろんである。

古き外国の名画などについて、コンポジションを調べてみると、大いに得るところがあろうと思う。時代により国によりその趣を異にしている。例えば古き名画の多くは人物画ばかりで、風景画はあまり見られない。従ってそのコンポジションも主に人物画によって見るのであるが、イタリアにあっては、宗教的のものが多く、従ってそのコンポジションを崇高の感をより深めるための工夫よりなっている。どの画もどの作も、そうした宗教的崇高な雰囲気を収めようとするところから、ついに一つの共通なコンポジションの型が生まれてきている。

後代になって、風景画が起こってからも、その土地土地の風光に応じて、自然その土地共通のコンポジションが出来ていることもまた自然のことである。

山国にあっては、言い合わしたように、山を表すに適応したコンポジションが出来上がっている。より高く見えるようなコンポジション、崇高な感じを強める線、といったような作品が多く生まれている。

これに反して、まことに平坦で水平線に近い自然にのみ接して生活を続けている地方の画家は、やっぱり水平線によるコンポジションになる作品を残している。

例えばオランダにおいては、よく見る図ではあるが、空高く衝き立っている風車なぞを配して、横の線のみの自然を収めている。あるいは樹木や、牛や羊や人物等の添景をうまく利用して、横のみの線を程よく破っている。横の絵が多いというのも自然のことである。

次にいずれの地方でも、その土地の農夫の生活なぞを表そうとするには、自然に農夫―つまり添景人物を主にして、風景は付属のようになっているものが多いが、これも風景画に属すべきものである。

時代および地方によっておのずからその地方特有のコンポジションが出来上がっていることは、先にも一応述べたことであるが、今更のようにその変化の著しいのに驚くほどである。

特に最近になっては、実に種々様々のコンポジションが表れ出してきている。今まで大抵の場合は、主眼となるべきものは大体中央近くにおいて、その画面を統一さしたものであるが、最近においては、わざわざ主眼を画面の一端に持って来て、何となく取りとめもないようなコンポジションを形作っている作がよくあるが、反動的の意識ででもあろうか、まとまった美しさの反対の、まとまらざる美しさを狙ったものである。もっともこんな作はほんのある一部の傾向で、やっぱり画業の修業にはできるだけノーマルの行き方を選ぶがよろしい。

作者の生活している地方によりおのずから異なった作品を生み出すことについて、もう少し述べて、はっきり大きな自然が、いかにそこに住んでいる人間に、影響を及ぼすものであるかということを確かめたく思う。

平原

大陸に生活している風景画家によって描かれた作品は、そのいずれの作品について見ても、必ずやそこに大きな線が感じられて遠大な力を何となく響かしている。常に大きな自然の生活舞台に棲息しているので、いつの間にかそうした力強い線が画家の脳裡に潜在しているからであろう。『平原』は大平原を農夫が通過している図であるが、このような図は日本ではちょっと目撃されない。米大陸のような地方に住んでいる人の作には、横に通った太い線を見、それと反対に大建築などを見ている人の作には、必ず垂直の線の力強さを見出すことであろう『平原』のようなコンポジションに属する作品で、大平原に草を刈っている農夫なぞが描き込まれたり、数行の鳥の列などを配したものを見るのであるが、この種の作品、そのような力強い線は必ずアメリカのような大陸にすまった人でなければ、容易に出し得るものではない。大まかな力強い線を出すは、実に簡単な描き方でありながら、それでいて案外大きな効果を収めるものである。しかし、そうした自然のうちに常に育まれている人でなければ、いかに焦ったところで、到底この種の線を出すこともできず、またもちろんその感じを出せるものではない。日本のような風景のうちで成長した人には、前述のような横のシンプルの線は出しにくいのである。第一に我々のうちにはそうした線が欠如されているわけである。だから形だけ外人の真似をしようとしてもそれは駄目の相談である。

雲の海

横の線によるコンポジションは広い自然を表す。画面の形もまた横長くするとそのエフェクトをより多く助けるものである。

なお、そのような効果を強めようとするには、平原のように、添景を少なくして、地平線をはっきりさせ、遠景は極めてあっさり描くのがよろしい。

日本にあって横に広く雄大な風景を描くには、まず海に面して日本の外を見るよりない。そこには実に広い絵が展開せられているからである。しかし一度振り返って見ると、いかに関東の平野に行っても、米国なぞに見るような、いわゆる大陸的の広大な感じはこれをつかむことは到底不可能である。

日本において、割に横に広い雄大な感じを描き出そうとするには、高山に登って、そこから瞰下した風景を描くといい。『雲の海』は近作自摺の版画であるが、山上から鳥瞰した大自然の広大な姿を表したものであるからここに掲出することにした。高いところから瞰下した部分を多く出そうとしたので、従って水平線高く、紫色の地球上の夜明け前の静けさを破って、今や東天に曙光を染め出そうとするところである。雲の横に引いた線なぞが表そうとしたエフェクトを助けている。

阿蘇の外輪山

前に掲げた『阿蘇の外輪山』も等しく高所よりの遠望である。遠く画した一線はこの絵の生命とも見るべきもので、広く胸のすくような気持ちを出している。はるかに僅か透けて見える空も左右に横長く引いて、中景の平野に点綴されている村落の横に引いた線と相まって、この絵のエフェクトを表している。

水平線も、前の『雲の海』と同様画面の上部を占めている。それも鳥瞰的コンポジションによる平地を広く見せる場合の手段である。

シニックプラット

ここに掲げた『シニックプラットの停車場』(スイス)は、背景にアルプスの高峰を描いていながら、画面から来る感じは高い山を描いたようには思われない。それは遠景のアルプスを主にして、その高い姿を表そうとしたのではなく、いかにもこの地方らしい停車場に休憩している場面を狙ったのであるから、自然高峰アルプスを、高い姿としてでなく、単なる背景として取り扱ったのである。横長く感じるのは、画面を横にしたということもあるが、欄干の線、床、置き並べたテーブル、腰掛けている人物の配置等、すべてが横に絵を引き延ばしている。どんな高峰を描いても扱い方によっては、かえって横の感じになるという一例である。

薬師岳

別頁の『薬師岳』は前とは反対に横絵でありながら高山の高い姿を表している。それは左右に延びた横の線を表さず、なるべく左右に引き延ばさぬようにしたからである。前景の下地の線もそこに生えている老樹によって切り、その老樹が延びて画面の半上までいっているので、水平の感じを破っている。その他中景に延びている斜線を左端からの雲でかくし、なるべく左右に引っ張らぬようにした。その上、薬師岳の高峰を画面の上部にまで引き上げて、高山さながらの雄姿を思わせるような構図をした。であるから、あながちに横絵は高い感じは出せないと限ったこともない。工夫したコンポジションによって、どうにでもなるのである。それは横画を高く見せた一例であるか、縦絵でもまたコンポジションの取り方によって広く見せ得ることができる。

縦の感じを強めて、高い気持ちをよりはっきり表そうとする時は、まず画面を縦絵にして、描き出す風景においても、直立の部分を多く表し、平面的部分は少くして、しかも垂直的部分の上部山なら山の頂を画面の上部に接するくらいに引き上げるのがよろしい、この場合には空ぞは少ししか出ないことになるわけである。

カンダステーグ

ここに挿入した『カンダステーグ』(スイス)はこの意味におけるコンポジションによったもので、空はほんの僅かしか出ていない。山を画面の上部にまで持っていって、家が建ててある平面の部分もまた下部に少し顔を出しているに過ぎない。そして縦絵にしてある。それから細部にわたるタッチまでも主に縦に使って、高いという感じをそのような手法からも助けている。中間に滝を配しているのは高い感じを表すというよりも、上から下への連絡を保って、構図上のまとまりを付けている。しかしこれも高さの感じを表すために預って力あることはもちろんである。

パルテノン

建築の場合なぞにおいては、崇厳の感じを表そうとするには、柱なぞで表す縦の線を用い、高さを示し、かつあまり複雑にならぬ方が効果的である。『パルテノンの遺蹟』は割合に単調な同じような柱によって縦の線が繰り返されている図であるが、それだけ俊厳の感じに効果を収めている例である。これは横絵でありながら、画面の上部にまで屋根を引き上げて、建物の全部を水平線の上部に持っていってある。そして縦の線の繰り返しの柱によって広大な遺跡のありさまを如実に表そうとしたものである。建物にあまり装飾なく、目まぐるしい変化がないので、一層雄大な感じを助けている。これと同じく浅草観音の柱なぞも上下の太い線が参詣者の視覚に働いて、思わず雄大な感じを起こさしめる。この建築においても、霊場である気持ちを表そうとした設計者の意図によったものであろう。

例えば一本の杉の木を描いても、横画にして割に地面を多く表し空を広く出した時はそうでもないが、画面を細長くし地面を少ししか現さぬようにして、杉の梢の頂上を画面の上部まで延ばし頭がつかえるように描くと、いかにも高い木のように見えるのである。

夏になると誰も薄着になるのであるが、すると、ふと身長が高くなったように感じるものである。それもそのはずで、冬の間厚着をしている時には、いやに太って見えていたのに、薄着になったために割に細い線として感じられたからである。

肖像画を描く場合なぞにも、身の丈を高く見せようとするには、この辺りのコツをうまくつかんで、キャンバスを細長くし、その上両腕を画面の外に出してしまい、頭を画面の上端にまでも引き上げて描くがいい。かなりに低い人でも意外に高く感ぜられるものである。

瀬戸内海

画面にたくさんのものを描き出さなければならない場合には、画面のある部分に余り物を描かないバットとした空間を作ることが必要である。『瀬戸内海』の如きは多くの船舶が輻輳している図であるが、海面という一つの平面をもって統一しているのであまり雑踏せずかえって静かな自然の姿さえ見せているくらいである。このような場合に海でなしに、空をなるべく簡単にしてその輻輳した自然が気にならないようにしてもよろしい。

日本画に見る構図もまたなかなか工夫されている。ここに掲げた二図は南画風のコンポジションによったものであるが、その一におけるように左の方に斜線があれば、右からそれに対して大きな塊が左向きに布置される、といった様式に従うのを常としている。こういったふうに、日本画にあっても、洋画と同様にその布置即ち構図に留意されていることと思われる。

実際に当たっては自由なコンポジションによるのがいいのであるが、まとまりだけはつけなければならない。どのように変化に富んでいても、濃さと淡さの配り合わせに意を尽くして統一をつけなければならない。また画面のうちに似た形、同じ形を無意味に繰り返すを避けて、そこに変化と統一とを計らなければならない。

同一の濃さの色が画面のあちらこちらに、でたらめに繰り返されていることもまた不可である。

挿画『薬師岳展望』のコンポジションは、先に素描の所で少しく述べたのであるが、風景を写生するに当たってまず大きな塊として、三角なり五角なり円なりとして自然を見、一見錯綜しているかに思われるが、そこにおのずから変化と統一とがあって鳥瞰的に見た連峰の感じを遺憾なく一望の下に収めたコンポジションである。

富士山頂劍が峯

『富士山頂劍が峯』のコンポジションは、左手に小三角形を二つほど繰り返して、画面中央に大きな三角形を幾つも繰り返している構図であるが、左上から右下に延びているやや対角線に近い線によってそれらを結びつけ統一を保っている。各三角の線の走向においてもおのおのその走っている方向を異にして、無意味な繰り返しを避けている。また、左右どちらからかある線を表した場合にはそれに対した方面からそれに応じたものを表す必要がある。必ずしもシンメトリーにならなくてもいいが、相呼応するものがなければ何となく不備の感を引き起こし、片手落ちの気持ちにさせられるものである。

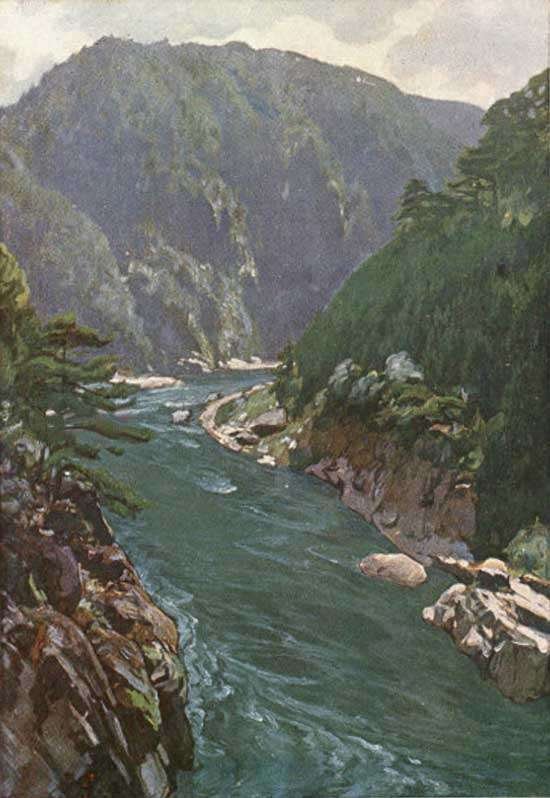

保津川・黒部川・小川

ここに揚げた『保津川』と『黒部川』と『小川』とのコンポジションは、中央に流れを配しあるいは渓流としあるいは静かなる小川として、従って左右から相呼応するものを出した。保津川は右から大きな三角を突き出し、それに応じた鈍角の三角を同一方向にして左手によせ、左に小弧を配し遠景には弧に近い多角形を表した。それに反して小川は、左手から大きな三角をぬっと出して、右手からは三角に近い弧、小さい円の幾つかの塊の茂みを表し、やや中央に置い老樹を配した。そして遠景の山でそれらを綴ったというようなコンポジションである。黒部川は、黒い三角の塊を上部に寄せて表し、渓流を挟んで幾つもの三角に近い弧と、小さな円と多角形とに対している。

同じように繰り返されていながら、形と、主なる線とに変化をつけその領有している部分を考え、中心部を細かく仕切り、周囲に及ぶに従って、放射的にその区分を大にしている。そして割に錯雑な自然を渓流によってまとめ、違景の雲霧に半ば覆われた山と、右手前の流れとが相対して構図を収めている。そして中景に当たる右上半部の黒い岩が画面の主役をつとめてこの絵を力づけているわけである。

かくしてコンポジションを整えるについては、ある変化は必要であるが、そこにはおのずから統一がなければならない。そしてあらゆる布置において美の要素を保つべく心掛くべきはもちろんである。しかし、特に雄大の感じ等を表そうとする場合なぞにはかえって変化なき方が効果を収めるものであることを心得て、時に応じ機に臨んで構成すべきを肝要とする。

次頁に挙げた倒映のコンポジションは、半円を描いた老樹と、それに隣る小さき半円の樹木と、三角形の杉とが、横に区切られた堤防の線によって全く上下相対的に湖面に倒映した図のコンポジションである。これだけでも、大きな空と静かな湖面と、その間に横たわっている大地と、そこに生い茂っている老樹とが、実に力強く印象され、細部まで描き上げられた作品にもまして強い効果を収めている。まず風景を描くに当たって、こうした大づかみの見方、コンポジションの取り方を常に研究することが肝要である。以上コンポジションについて述べたのであるが、なお詳しく述べるとその構想は多種多様で尽くる所がない。

しかしその骨子とするところは以上で十分である。よろしく諸君はこれに立脚して美にかなった構図により制作を試みるべきである。

なおここに付加しておきたいことは、最も早く風景を自分の好むコンポジションに収めるために、見取枠を作って、それを使用することもよかろうと思う。まず厚紙に図のような穴を空けて、対角線に黒い線を張る。あるいは十字形に四角に空いている窓の上下左右の中央から線を張ってもよろしい。これを使用するには、今から描こうと思う風景をこの枠を通して見、上下左右自由自在に動かして、自分の思うコンポジションに、大自然の一角をはめることも出来、また自然のある部分をカットして描く場合に都合がい道具である。初学者には最も便利であるが、他の何物かで役立たせることはできる。我々が写生に行った場合など、いちいち見取枠は持って出なくとも、一方の手を挙げて、掌で今描こうとする風景の一方を区切って見る。あるいは持っているカンヴァスを挙げてその一辺でそれをする。時には帽子をかぶったままうつ向きにして帽子のひさしで上部を仕切って見る等の方法によるが如きである。

色彩について

色彩については古くから研究されて、青・赤・黄の三つの色が主要の色とされ、三原色と言われている。しかし物理学的には太陽の光線を分解して、七色のように言われているが、絵画の方から見る色彩について言うならば、三原色でなければならない。というのは、プリズムのうちブルーの色が赤などに比して長いので、インディゴを加えたから、七つになっているのであるが、これを赤黄青の外に中間色の橙黄・緑・紫があって六色というのが至当であろう。六色即ち三原色である。

右の三色のうち、大陽光線には青の分が多く、赤がその次、黄色がそれに次いでいる。今仮りにこの割合を七・五・三と見ておこうと思うが、ただ三原色を知っているというばかりでなしに、よくその性質その他のことについてのみ込んでおくことは極めて肝要である。

自然の色は青・赤・黄が七・五・三の割合に存在しているのであるから、従って絵の具を使う場合にも、その七・五・三の割合に近い色彩によって構成された絵を描く時は、その作品からは偏った色を感ぜらるることなく、何となく見る人の気持ちに穏やかにきて快感を与えるものである。

これに反して赤の色彩の多い画は、何となく熱い気持ちからくる苦しさに似た感じに抑えつけられ、どことなくくどくしい気持ちにせられるものである。また、青の多い場合は、即ち七の割合より多い時は、ある冷たさ、何となく寒い気持ちがする。黄の多い時は、法外に明るく、明る過ぎるところから落ちつきがなくなる場合ができてくる。

であるから、三つの色の画面に盛られる分量が大切である。第一にこの原理を理解したる上で追々に偏りたる感じのつよい画に進むべきである。

三原色に続いて、三次色がある。もちろんこれはその三原色の二つずつの色が混じて出来た色で、緑色・橙黄色・紫色とがそれである。中間色とも言っている。この次色は混ぜ合わせた二色の残りの色とは常に反対の感じを表し、相接し合う時はお互いに自分の色を強め合う性質を持っている。そして三原色を全部混ぜると白くなるはずであるが、これは顔料であるために白くなることなく、黒あるいは鼠色になるに過ぎない。これは色として光学的に理想的のものではないからである。しかしこの鼠色を明るい所で見るほど白に近くなる。つまり黒と白とは同じ色であって、只単に光線の分量の違いである。

反対色が互いにその色を強め合う例は、実験してみると極めて容易に判然することで多くの理論よりも確かである。即ちまず赤なりまたは紫・青等のかなり強烈の色紙をとって、適宜の図案を切り抜き、裏の方から淡い鼠色の紙をはると、切り抜いた図案にあらはれる色は、赤い紙の中に現れる鼠図案は緑を帯びて見え、紫の紙に現れる色は黄みがかった鼠に見え、青の色紙には橙黄のように見える。他のどんな色の紙で試みても必ず灰色そのままには見えない、必ずその色の反対色を帯びて見えるものである。しかも光の強い所で見るほどその度が強く、変わって見える色が強く見えるわけである。

これは心理学でいうところの一種の錯覚で、錯覚の最も都合のいく説明は線の組み合わせによるもので、よく並行線に斜線を組み合わせたりして説明している。いずれも心理学の知識が要るわけではないが、そうした原理に根ざして、実際色彩上においても、前に記したような変化を現すので、画家はよろしくそれらの事実をよくのみ込み、縦横に駆使して、目指すエフェクトを得るように工夫するがよろしい。しかし反対色の極めて強烈なものは、使用のいかんによっては、ともすると気品を失い、あくどくなり過ぎるという嫌いはある。

これを人間の嗜好などについてみるに大体において田舎の人は原色かまたは原色に近い色を好む傾向がある。いかにも感じが強烈であくどい。色彩に対しての感覚が割に鈍く、かつまた色彩的修練にも乏しいせいであろう。

濃淡は、白と黒とのように反対の効果があるものであるから、これも同時に取り入れて、大いにその効果をあぐべきである。

また、あまり強い感じを要しない時に、反対色を使用すると、どんなに柔らか調子に整えようとして、苦心してもそれは結局駄目なことで、決して目的通りにはいかないことになる。

次に、色には反対色としてお互いに強め合う錯覚的の変化があるほかに、色によって連想して起こる表情がある。

これは万国共通の色相で、いずれの地、いかなる時代においても同一の傾向を持っている。赤い色を見ると火を連想して、熱いとか、熱烈とか、熱情とかを感ずるのである。

このようにして、古来色のシンボルとして、いろいろな事柄になぞらえている。青い色は真理を表し、黄色は光とか、または生命とか温かい気持ちとかを表している。

褌には赤いのを用うる習慣は、いずれの国でもそうである。火を描くのに赤く塗るのは当然のことであるが、未開人が原色を好むという証明にもなり、各人種がまた同傾向の色を好んだということが思われる。

今述べた色のうち赤・黄とそれから淡色の橙黄色とは、いずれも明るく暖かい感じを表すによって、これを暖色あるいは熱色とも言われている。

これに反して、真理を表している青は、空の色、水の色を表し、何となく深くけだかく、そして引き締まった透徹した冷たさが感ぜられる。寒色と言われているのもこの感じからである。決してこの系統の色から暖かみや熱情的の気持ちは感じ得られないのである。

これに続いて青と黄の淡色である緑になると、涼しい気持ちを表し、草を連想せしめる。紫は清潔の感じ、哀れみの気持ち、可憐のシンボルとされている等種々雑多の感情を起こさしめるものである。かくの如くいちいち学問的に正確に知らなければならないのであるが、ここでは心理学の実験に立脚してその結果そのものについて報告するだけで論ずるのではないから、大体の色に関しての感覚的方面のことを心得ていて、これを描写上の実際に応用していけば足りるのである。

例えば制作をする場合に、実際に見える色よりもそうした気持ちを判然と表すために、草を描く場合にあっては、その線よりも心持ち黄みを多く見て黄色っぽくするとか、赤く見て赤っぽく描くとかすれば、調和がとれかえって良い効果を得るようなことがあるのである。

夜の絵は暗さをことさらに強調して表さなければならない。黒いというのとは違う。そして画面は見える程度には明るく描かねばならない。暗い画だといって墨を塗って画面全体を真っ黒にしたのでは、要領を得ないわけである。であるからなんらかの色を利用しなければならない。暗いということは青の多いことなので、青みを基調とした色によって描くと、涼しく、引き締まった、沈んだ夜の感じを表すことができるものである。

よく外国において見るマドンナの像について見るに、赤と青の階調を利用して着物なぞを描いている。一方には宗教的の気高さを表さなければならないと同時に、愛と真理を強く響かせなければならないので、こうした色調を選んだのであろう。

赤と白との配色は、天の愛を示し、純粋の気持ちを表している。これに反して赤と黒とは、赤と白との区画を表している。聖浄に反しての悪魔を代表して、その陰惨な気持ちを表すので、よく演劇なぞにおいても悪人に紛する衣裳としては、きまって赤と黒との階調による柄のものを着けることになっている。これも、古い時代に学的に研究して、どうしても黒と赤との色調を使はなければならないと、心理的見地に立脚して定めたのでは無論あるまいが、古くから誰の感情にもそうした色彩に対する見解があったことを、事実として証明しているものではあるまいか。

ともかくもどう考えても自由である。これを要するに、こうした色の取り扱いをうまく処理して、自在に駆使すればそれでよいので、作者の表現しようとする気持ちを、十分発表し得る助けとなればよいのである。

例えば暴風の情景を描こうとする場合に、黒い雲を表し、風を描き、駆けている人物なり馬なりを描いてその中に赤を配色すると、その赤のために、暴風としての強烈な感じが痛切に感じられる。この場合の赤い色は、馬を赤くするとか、着物とか、赤毛布とか、花とか、何でもそれに役立つ。

また陽春の候を表すような新緑の絵を描き、木々の新しい芽の出たての感じを表そうとするには、割に黄を多くすることが大切である。黄をうまく使うと、何となく柔らかみを表し、光を出し、明るさを持たせ、生命の意味を漂わせて、堪え忍んできた冬から開放されて、明るい春に復活してきた意味がよく表れ、十分なる効果を得ることができる。こういう場合、自然の対象には事実見えたとしても、青みとか黒みとかはあまり使わない方がよく、もし使うとしても極めて淡くするようにせねばならぬ。その辺りのコツは十分のみ込んでおくを要する。

これを要するに、より強い効果を得るために、色そのものの知識、そこに渦巻いている感情等機微なる点に十分注意し、単に学的に知るだけではなく、実際のエフェクトをより効果的にするよう努力すべきである。

色の原料たる顔料については、その種類がすこぶる多く、その性質においても種々雑多である。例えば、バーミリオンにしても、黄みがちであるところを見ると確かに黄が入っているものが多い。クリムソンレーキなども、紫色に偏り、青も、黄も多くは正しい色を表さず幾分は偏っているので理想の三原色というものは顔料にはないのであるが、色の種類もあまり多くは不要である。かえって色数が少ない方が、結果がいいようである。ただ確かな色を選定すべく、色の数をむやみに多くしない方が得策である。次に主要な色を挙げると、

朱 バーミリオン

紅 ピンク・マダー

ローズマダー

カーマイン

黄 カドミウムイエロー

カドミウムはペール、ミツドル、デープ等三種位にてよろし。

オリオリン

オリオリンは、柔らかい気持ちを好む人、特にそうした要求の人だけに勧めるべき色である。

青 オルトラマリン

コバルト

緑 ヴィリジャン

白 チャイニスホワイト

黒 アイボリーブラック

以上のほかには必要に応じて茶色系統の色を選ぶがよい。しかし、鮮明な色で描こうと思う人は、研究中は殊に黒や茶色は持たない方がよろしい。一体都合のいい色はなるべく習技中は持たない方かよろしい。もちろんどの色がいけないなどと制限をするのではないが、あまり重宝な色をそろえておくと、自然色の研究がなおざりになり、習技上かえって不愉快になりがちである。

十分熟達してくれば、どんな色でも破綻なく使いおおせるが、初学者はなるべく研究を主にした方がいいのである。ただ色数ばかりそろえたところで、暗いのを黒いと間違えているようでは困る。すべからくとらわれた主観を取り去って、色そのものを十分研究するがいい。

絵の具の少ない人になると、ただ三色よりほかは持っていないことさえある。絵の具箱から三色以外の色を駆逐してやっている。即ち赤(ローズマダー)、黄(オリオリン)、青(コバルト)と、こんな色を選んでいる人もあるが、しかしどうも絵が弱くて、食い足りない感じである。

次にパレットの色順を一度述べておくことにしよう。これは自分の都合のいように置けばいい。別に方式があるというわけではない。ただ隣り合っている色を混じないようにして、描くに便利で、筆をやるのに都合がいいように位置を定めておくがいい。いちいちパレットに注意しなくても、自然と自分の要求する色のところへ筆が行き得るように、色の位置を決め、常に習慣づけておくがいい。いつも決まっていさえいれば、殊更どうしなければならないというものではない。

しかし大体の順序を言うと、ホワイトを中心にして、左右どちらか一方に、縁を置き、青の淡いのと濃いのを置き、最後に黒という順にして、他の一方に、黄の淡いの、赤みの加わった黄、朱、カーマイン、ピンクマダー、次に茶色等の順がよかろうと思う。

色彩はその使用の仕方によって、効果は非常に異なってくるものであるから、その点十分注意してよく学ばなければならない。例えば風景画を描くのに、全く単色のみを並べて、決して色を混ぜないという仕方の作品があるが、その出来上った絵を見ると、明快な快活な画になるものである。アンブレッションと言われている描き方がこれである。そうかと思うと、色をよく混ぜて調和した色で描く人の画は、キビキビした感じは薄いが、いかにも深みを感じ、奥行きのある作品となるものである。

総じて混ぜると、汚くなり、濁りがちである。しかし手際よく混ぜる時はそんなことはない。もっともその混ぜる色の種類分量等にもよる。それに反して混ぜない場合は、はつらつとした感じが得られるかわり、ともすると薄っぺらな、何となく重みがなく軽薄な感じになりがちである。

以上大体の行き方を述べたのであるが、何もそこに優劣善悪があるわけではない。作者の性質により、技巧のいかん等によって、おのずからその行き方は決せられるのであるが、要するに芸術的に完璧の作であれば、それでよろしいことは無論である。

であるから初学者は、まず真面目な正しい研究の道に精進すればおのずから行き方が定ってくるものであるから、自分の技術、性質、テクニック等によって、自然決定される問題で、初学者の中から特に傾向づける必要はない。しかるにむやみにただ型だけを追って、不自然な模倣のみに熱中する時には、必ずその結果はよろしくない点が多いといっていい。

作者の手法――つまりその個性によって現れる現れ方は実に興味あるものである。今ここに、同一のカンヴァスと、同一の絵の具筆等を置いて、色を混ぜずにそれを甲の人乙の人丙の人という順に、それを使用してみる場合、結果として現れるものは、実に三人三様である。全く使用した色が違いはしないかと思われる程、そこに表現されたものに、差異を生ずる。従ってそこに描かれた色から感じる気持ちまでも異なってくる。ここに各自の生きる道があり、修技を進めようとする張り合いもあるわけである。

それは、油彩による時は、絵の具の厚みに関して差異を生じ、変化が出来、その上、作者特有のタッチなど――即ちテクニックによって、気持ちの差異までも巻き起こすわけである。すべての作品は常になんらかの感覚を与えるものであることが、こんなところからも伺われる。白いカンヴァスに着けた絵の具と、下地の上に塗ったものともおのずからその感じが違うわけである。

色を混ぜないで試みた場合でさえそのようであるから、色を混ぜて使用したものになると、その差、その開きは実に驚くべきものがある。混ぜる分量、またはパレットの上で混ぜたもの、カンヴァスの上で塗りながら混ぜたもの等その方法だけでも随分感じに違いが生ずる。殊に初学者の扱った色と、専門家のそれとは、全く同じ色でも、画面に表れた感じに至っては、その差異は実に雲泥のそれである。この場合、とかく絵の具のせいにしたがるもので、舶来の絵の具と和製の差であるなどと等差をつけがちであるが決してそうではない。

絵の具の発色を汚くするのは、カンヴァスの上で混ぜ合わせてかき回したり、隣り合っている色と色とをごたごたさせるからである。混色をしても、パレットの上で十分要求する色にした以上は、確信を持って塗るがいい。もし自信がないなれば、自信が付くまで色を作るがいい。濁るのは確信がないうちに塗るからで、塗ってはみたがどうも具合が悪い。もがきながらいじり回すうちいつの間にか濁ってくるのである。

また濁るのはデッサンの不確実に起因する場合もある。デッサンが狂っていると、着色を進めていくに従って食い違いが生じ、それを気にして直そうとすると、その間に色の混濁を生ずることがあるものである。であるからどんな場合でも、ごく粗いデッサンにしても、正確にさえしてあれば、着色に際してなんらの不安もなく自信を持ってやれるのである。色彩は絵の運命を左右するものであることは今更言うを要しないことであるから、制作に際して十分注意するがいい。技巧がかなり進んでいる人々は、着彩についても、どうしなければならぬというものではないが、まず最初はあらゆる点に熱心に注意を払うべきである。

次に、どうしても色が見いだせない人がある。医師の言う色盲ではないらしいが、自然に醸されている色を徹底的に見つめることができない。これは一に練習不足によるのであるから、よく色を見ることを心掛けなければならない。例えば風景写生に行っても、とかく青は見えるが、赤と黄とは見得ない。色盲のためでなく、観察が不足なために、光線の変化からくる色彩を感じなかったのに起因している。

赤い屋根が常に赤いとは定っていない。天気具合とか、太陽の位置とか、いろいろの関係によって時々刻々に違った色を表しているので、従って対比的にその変化を見つめなければならない。赤といってもいつでもバーミリオンや、カーマインばかり使っていられない。場合によっては紫がかることもあり黄みがかることとか、多種多様の変化を起こすものであるから、常にその時に感じられる色を探し出さなければならぬ。

こうして練習されている目で見る時は、線においても、円いもの、孤を描いた曲線、ある部分欠けている曲線等について、最も正しく見得ることができることは疑いない。

よく日本画家にあっては、朱色の場合はいつでも朱を塗るといったふうに、朱色の常態の時のみの色彩より他は心得ていない。暗くなって朱色が少しも認められない場合は別であるが、少しでも見える時は、文句なしに例の朱色を塗っている。がしかし少なくも自然のその時々の美しさに従ってそれをより美しく表そうとする真の芸術的の画業にあっては、単なる概念のみに従っていつでも例の形式によっていくことは正しい道ではない。常に生き生きした見方により、繊細な注意観察に立脚して、あらゆる場合の観察を怠らぬように心掛けるがいい。これ日本画家に対する要求だけでなくて、洋画家に色の変化を研究せよという意味である。

それから強い光の時とか、特別に明るい光の中にある朱は、普通の朱ではその感じは出ない。色というよりも光を出す工夫を要する。あながちに形式的にこういう場合にはこうしなければならないと、型を覚える必要はないが、白い色は光の強さによって赤くも黄くも見える。また単に光り輝いているものを表す時にはよく赤くとか黄くとか描くと効果を得ることがある。要はその時々に従ってより効果的の手法によるの他はないことになるのである。

影についてもそうである。白い影が必ずしも青く見えるとは決まっていない。場合によっては随分異なった色が現れることがある。赤の影もやっぱり紫色とも決まらない。しかし紫色にしか見えない場合は、やっぱり紫色にかくより他はない。見えるに従ってそれを表していくがいい。

支那の画について色彩を見ると、ただ一様の色彩に限られているようである。が、彼の国民のよくする詩には薄暮に紫の雲が棚引いたとか、緑の髪とか、かなり色彩的観察が吟じられている。これで見ると相当色彩は見つめられているらしい。しかも彼の絵画は依然いわゆる東洋らしい手法にとらわれ、ある型にのみ堕している。

誰でも、――色彩的に素養のない人でも、東海道の急行列車で、未明に富士の裾野を横切り、あの赤く染まった雪の高峰を仰いで思い切り長く引いた紫の裾野を見やる時、どんなに鈍感な目で見ても、その美しい姿に讃嘆せぬ者はないであろう。そして雪は白いものとばかり思っていた、ある固い概念を打ち捨てて、自然に動く色彩的変化に、再び驚きの目をみはることであろう。これは最も卑近な例であって、これよりももっとデリケートな変化は、常に随所に繰り返されているので、いちいちそれを見いだす練習を要するわけである。

絵の具は元来礦物質か植物質かまたは動物質の顔料に過ぎないので、色感は放散するが、光はない。その光のない色をもって、光を表さなければならない場合があるので、その所に方法を講ぜざるを得なくなるのである。前に記したごとく、光はその場合によって多種多様であるが、白の光を表すために、黄を混ぜあるいは赤を混ぜ、または特に光の部分に接して暗い所を作り、青い色によってそれを強めたり、いろいろな工夫がされている。要するに対比的色彩の強調を利用して、強烈な光の感じを表すことに苦心する。つまり自然の風景を如実に描くというばかりでなく、それに立脚して、もっと強めてその感じを表すにある。結局見る人の感覚に訴える手段に過ぎないのである。

風景画の描写について

次に風景画の描写について述べることになったが、今から述べようとすることは、極めて初歩の人に役立てようとの立場において講義を進めていこうと思う。それでややくどくどしくなり、あるいは平易に過ぎるかもしれないが、見方によれば、相当実技にたけた人のためにもなんらかの参考にならうと思う。もしそうした方々にも役立つことが出来れば幸甚この上もない。

さてカンヴァスであるが、これは描く人の好みにより、または描こうと思う題材のいかんによっておのずから決定される。それより選抜されたカンヴァスを張ってまず風景にぶつかるわけである。

まず第一の仕事としてデッサンを木炭でやることは、前にも色彩の項で述べた通りであるが、そのデッサンの跡を残したいので、上にラックをかけて止める。しかし小品とか、またはそれほどにしなくてもいい場合には、テレビン油で絵の具を薄く延ばしてそれで輪郭をたよって絵の具で塗りかえる。それが出来たら木炭を払い落としても、主要な線なり影なりは、テレビン油で延ばした絵の具でとりかえてあるから差し支えないわけである。しかしその時の色は何でもいいというわけにはいかない。明るい色調の作品にする場合には、赤とか黄とかの色を選んでやるのかよろしかるべく、またもし歯切れのいい作品にしようとする場合には黒で塗ってもよろしい。要するにそのほかの注意を十分に払って、適宜研究してみるがいい。

次に最も慎重に色調の段階を見つめて、骨子となる色から描き進めていくべきである。

しかし、ゆっくり落ち着いてしっかりした作を仕上げようとするには、どうしてもテレビン油で薄めた二三種の色のみで、まず明暗の調子をつけてみるがいい、絵の具は黒でも茶でもよく、時には一方を赤くし、一方を青くしてもよろしい。昔は必ずそうしたものである。

そうして下塗りをすることは、場合によっては邪魔にもなるが、また利用できて都合のいいこともある。いずれにしても、一度色を塗った上に描く場合には、どうしても下の色が多少浮いて来て、ある感じを表すことは予定しておかなければならない。この場合下地の色の乾いた後に上の色をおくように注意せねばならぬ。そのためには乾きを速くするようなテレビン油で延ばすのがよい。そうでなければ、一日くらい待って描き進める。この手法によるのに最もよいのは、日陰か暗く表れている部分であるが、赤々と陽光が当たっているような部分には不適当である。そんなところにはせいぜい黄を塗るか、または白のままにして抜いておくかである。

特に明快の感じを豊かにしようとするには、下地はせずに、じかにカンヴァスの上に持って行って油を置くのである。こうした作品はいかにも気の利いた面白い味のものができる。その代わり十分よく観察し熟考して、パレットの上で推敲して、すっかり自信の付いたところで、いよいよ画面にタッチする場合には、いささかの躊躇なく思い切って描くようにしなければならない。パレットで色を見てこれでよしと思ったところでも、これを画布に持っていった場合には、大抵濃過ぎるものである。その辺りの度合も幾度か経験した上でよくのみ込んでおかなければならない。これでもいけぬ、これでもといろんな色を加えている間に、やがて、あまり多くの色が入り過ぎて、混濁してしまうのが常である。我々もよくすることであるが、カンヴァスに付けて見ると大抵は異なった色になっているであるから、必ずパレットの上で適当な色にするように不断に練習して、ピッタリした色を出し得るような習練をしておくことが肝要である。殊に速写の場合などにはそれが出来なければ写生ができないことになる。

で、ともかくもカンヴァスの面をひと通り塗りつぶして、絵の具で覆ってしまわなければ、調子が分からないので、まずひと通り色をつけてみなければならない。こんな点からすると色分けをして大体の調子をとってみることが都合がいいことになる。前にも述べた通り普通に明暗のある絵に対しては、初めのうちはそうした手法によるのが安全な行き方でもある。

ともすると一部分だけ仕上げてあるような作を見ることがあるが、周囲の関係上その部分だけの時はよくても、全体として収まりがつかないようなことになりがちである。塗りつめてみるとすっかり感じが違ってくるものである。であるから、そうした部分部分に端から仕上げるようなことはよほどできないとやれぬことである。

なるべく大づかみに見てだんだん細部にまで及んでいくのであるが、大抵の場合大づかみに描いた時が最も力強いものを表し、作品としても面白いものが感じられるが、細部を描くに従ってつまらないものになるを例としている。専門家と素人との差はその辺りから分かれてくるのではないかと思われる。大仕事を丁寧にするとは変な言い方ではあるが、そうした骨子となる仕事に力を入れるべきことが大切である。そこでまず下地の上にだんだん色を重ねていくのに、乾いてから塗る際になるべくその下地の色を利用するように計画を立てるがいい。

下地の色がどれだけ上に影響してくるかということは、カンヴァスの目にもより、下地の色の質にもよるので、そんなことも学ぶ必要がある。

下地に、白とか、赤とか黄とかを塗った画面に、次に塗った色が淡いと、変に感じが異なって来るものであるから、下の色と上の色との濃淡の具合なぞも大切なことである。あるいは、下塗りと上塗りとの色の関係ばかりでなく、画面における絵の具の高低まで作っておいて、それを利用しながら上塗りを施して、特殊なエフェクトを得ようとする人さえある。

また、下塗りの色が乾かない中にその上に描いて、下の色を利用して目指す感じを出そうとする場合もよくある。この時には下の色が上に浮いてくるので、うまくもいくが、時にはそのためににっちもさっちもいかなくなって閉口するようなこともある。するうちに、上から上へと描いていって、ごたごたになってしようがなく、甚だ混濁することなぞもある。

ただ、うまく描こうとのみ焦るのはよくない。必ず失敗して、うまい絵がかえってできないものである。これよりもひたむきに研究を積んで、どこまでも研究的に修技を進めるより近道はない。こういう徹底的努力からは、必ず好ましい作品が自然とできるようになるものである。

それから細かな技法であるが、筆致の気の利いたうまさなぞは、実技が進むにつれて自然と出来てくるので、それまでは決してそうした枝葉に小細工をしない方がいい。故意に計画したタッチなぞは、返ってわざとらしく、むしろそんなふうに意を凝らさない方がよろしい。

油絵の具を溶くのには、絵の具がカンヴァスの上で気持ちよく延びるくらいがよろしく、もっと延びをよくしなければならないとか、よく描かなければならないとかの必要に応じてその度を自在にするがよろしい。

ここで用具についても少し述べておこうと思う。まず筆とパレットは何よりも丁寧に扱っておかなければならない。パレットは使用後にはよく掃除をして、いつもつるつるにしておくべきであり、筆は必ず石鹸で洗って毛の形を整えておくよう細心の注意が肝要である。

以上、油絵で風景画を始めるについてその概略を述べたのであるが、要するに制作を急いではならない。常に絵はできる時にできるという気持ちで落ち着いて、その基礎的技法からちゃんと修めていって、描こうとする気持ちをのんびりと、静かに見つめていくがいい。くれぐれも繰り返して言っておきたいことは、いつも言っている通り、決して急いではならないということである。

以下、根本的修技について逐次述べていこうと思う。

大づかみの修技について

色とか、コンポジョンとかについての修技には、そう大きい画布を要しない。板寸くらいで結構である。一気に半日か、または一日くらいで描かなければならないのであるから、小品でいいわけである。

この場合には、まず何を描くかという目的を判然させておく必要がある。ではあるが、完全に仕上げて立派な制作品として、残そうというようには考えない方がよい。暖かい感じとか、冷たい色調とか、色彩の変化の妙味とか、何か表そうとする狙いどころだけは十分明らかにさせて、それを大づかみにみて、細部にわたっての技巧はせずに大まかな強いタッチばかりで押していくがいい。それはぞんざいに仕事をしろという意味では無論ない。ただ今見つめようとしたものをよりはっきりつかむために、それのみを主にして、あとは次に譲るように心掛けなければならないから、自然一部分のみに力を打ち込まざるを得なくなる。例えば今色彩の変化なり調和なりを突っ込んで研究しようとしたら、形の方の修技は抜きにして、その目的とする色彩の変化なり調和なりの方に、全精力を徹底的に傾注して狙いどころだけは外さぬようにしなければならない。

こうしてあらゆる練習を小品でやって、やがて研究が積んだ上で大きな画布に向かい、幾日もにわたって本当の制作に向かって邁進するわけになるのである。

いよいよ制作にかかると、毎日同じ時間に、同じ種類の絵の具によって、同じ状態の光の下で制作を進めていく。しかし、実際に当たっては、そう同じ天候はない。昨日は天気がよく好ましくどんよりしていたと思っても、翌日になると雨が降っている。雨が上ったと思うと今度は風になっている。といったふうで静物とは違う。天気撰みをしていたのでは、冬に始めて夏になったり、春から秋になったりしては到底制作は不可能である。であるから、家とか、木一本とか、石灯籠とか、静物的材料は面白くなくても落ち着いて研究しておいて、毎日同じ状態が繰り返されないもの、例えば空とか雲とかいったものに対しては、その狙うところを機敏につかんで、それを手っ取り早く描写するという工夫を凝らし、練習を積まなければならない。

勢い、速写、早描きということが必要になってくるわけである。よって次に各種のモチーフについての速写を述べようと思う。

瞬間描写ならびに添景の修技について

瞬間の感じを如実に描いて、より効果的に表そうとする法、即ち早描きとか速写とかいうことについて述べようと思うが、あらゆるモチーフのあらゆる場合について説き及んでいられないので、まず自分の経験に基づき、主要の各項について具体的にその修技の方法を講述しようと思う。もちろん早描きを主として述べるのであるが、講述の都合上、速写以外の、落ち着いて制作する方法も同時に述べなければならない場合にも逢着するかもしれぬ。そういう時には用意周到精細綿密であるべき制作、つまり遅描きというべき手法についても述べておくつもりである。まずこのことをあらかじめ断っておく。

前にも述べたように、風景画の描法は必ずしも今述べる手法に従わなければならないということはない。これは単に私の経験としてみておいてもらいたい。そしてこれが諸君になんらかの暗示ともなって、新しい方法の考察を引き出すべき研究伴りょともなれば幸甚である。

画はできる時にできるものであるから、決して焦ってはいけないということは既に述べておいたが、本当の制作はもちろんそれに従うよりほかはない。そして一方には、そのできる時にできるための力、底から湧き上がってくる資となる素養が必要でなければならない。

従って、極めて機微に描くこと変化極まりなき自然の姿を、瞬間につかんで時を移さず描き出す、ということが出来なかったら、あの千変万化とどまるところを知らない自然の風景は、到底描きおおせるものではない。

だと言って、度々述べる通りぞんざいな描写、拙速を貴ぶというのではない。用意はあくまでも周到に、しかも観察はでき得る限り致密にして、しかもその上、なるべく早くつかみかつ描くことを修練しなければならない。自然の姿のすべてがのみ込めていさえすれば必ず早く描けるわけである。

早く描くにしても、描こうとするもののローカルカラーを描く場合には、割に楽であるが、その変化を描く場合にはおろそかならざる観察を必要とする。その時はその物のローカルカラーを少しも知らなかったら、それが変化した感じであるために描きこなせないことは理のしからしむることである。であるからいずれにしてもローカルカラーを心得ておくことは肝要である。形態をつかむにしても、まずそのものの形態をよく知っておかなければ、早描きなどはできるものではないことも分かり切っている。

動いているものでも、確実に観察して、そのものの動勢が過ぎ去つたあとまでも、脳裏にちゃんと印象されているようにして、それによっていつでも練習ができるようでなければならない。

しかし、想像で描けというのではない。確かな実物によって、ものそのものを表さなければならない。つまり脳裏に印象したもので、モチーフを離れて描き得る力を常に養っておくことを要するのである。

例えば気に入った色調を感じた場合に、それをよく覚えておいて、過ぎ去った後でも描き得るとい修技が大切なのである。絵の具を持っていない場合もよくあることであるから、そんな時には、形だけでもノートに控えておいて、色は頭の中に塗っておくのである。その覚えに符号をつけておくなどもいい。符号はしょせん符号で自分だけの覚えであるから、何でもいいが、赤い色にはRとかピンクにはPとか、エメラルドグリーンはEといったふうにしておく。そしてその後になって絵の具箱にありついた時に、何よりも先にそれに色づけして見なければならない。初めのうちはうまくはいかない。しかしやらなければ上手になりようがない、そのうちに頭に入り描けるようにもなる。

絵の具箱を持っていても、そんな暇のない時にはやっぱりその式によって、何よりもまず頭の整理を急いでおいて、あとでゆっくりかかる方が得策である。さらにまたそういう用意はもちろん、ノートなども持っていない時には、仕方がないから地べたに描いてみるとか、爪で板にかくとか、どんな材料でもいいから一度描いてみることは大切なことである。頭にばかりしまっておくより確かである。無論画家のポケットには不断にスケッチブックの一つくらいは入れておかなければならないのであるが。

次に早描きの至ってのんきな方法のことを述べておく。ある一つのものを描くために何年もかかることがある。例えば満月を描こうとする場合、九月の夕月を狙っていても、ちょっと出たきり雲で隠れたりすれば、そのままになってしまうわけである。もっともその後一、二日はいいかもしれないが、ちょうど都合よく晴れて注文通りにいくものではない。とうとうまた来年のその月の出るまで待たねばならぬ。七夕の星のようである。なるほど満月はその次の月も次の月も出るが、九月の夕月が東の温き空にぽっと出ている感じは十月となり、十一月となっては、到底駄目のことは分かり切っている。で、また来年、また来年と幾年も描くことができないでそのまま九月の月の研究が続くことになる。

のんきと言えばのんきとも言えようが、作者の方から見れば、決してのんきどころの話ではない。

高山における御来光を描くにもさうである。毎年毎年十年も二十年も繰り返してしかもそれが完成せずに続けることなどは珍しくはない。

かくして、何年かやっている間には自然に研究が積んできて、一枚の制作ができることになる。表面極めてのんきなようであるが、また実に苦心惨憺たる修業ではないか。

風景画に取り入れるモチーフの一つとして添景というものがある。これをうまく取り扱うと画に締まりをつけ、趣を表し、働きと勢いを示して大いに好ましいエフェクトを得るものである。しかし、添景といっても、何を小さく入れなければならないとは定まっていない。かなり大きく入れる方がよい場合もある。小さく入れる時にはそう大した添景そのものの研究はいらないが、――動きとか、主要な感じさえ要領を得たつかみ方により表せばいいのであるが、大きく入れる場合には、そんなことでは画中に収めることができない。まずそのものの根本的研究を要するわけである。

添景研究 ヒヨコ

添景研究の一例としてかつて私は隣家のヒヨコを描き出して、毎日毎日一部分ずつ習作を続けた。それから幾年かの後の去年になって、またヒヨコが描きたくなったから、以前の研究につけ足してヒヨコを完成しようとしたが、どうもうまくいかなかった。そこで牛込の夜店からわざわざ買って来て描いてみたが、どうも以前のくらいにいかないので、全く出直して、あらためて一部分の骨格からの研究を始めた。すると用事ができて休んでいる間に、ヒヨコは待ってはいないでぐんぐん成長してしまった。それなり友人にやって、研究もまた中止するより仕方がなかった。ところがその後、東海道の親戚に行った折に、近所にまた例のヒヨコが飼ってあったので、この時だと思って前の続きを始めてとうとう幾羽かのうち二羽だけ気に入ったものが出来た。帰京後再び牛込からヒヨコを買って来て続けようとしたが、所用のためにまたしても途切れてしまった。いずれ次の機会にはこの研究を続けたいと思っている。

これは自分の経験であるが、ともかくヒヨコを描くには非常に機微な観察を要すべく、解剖的に、大づかみに鳥の勢いを表すことは至難のことである。その動きが描けていれば何のことはないが、どうもうまく行かない。根本となる解剖的の間違いのないものが自由に描かれなければ落ち着かない。モデル台に上げて修練するわけにはいかないから手こずるわけである。早描きをする時には、常に記憶によって描かなければならない。記憶によるとは、ちょっと描き散らしておいて、家に帰ってから色を付ければいい、という至って怠け気分のようであるが事実は全然そうではない。なんらの準備がなくてなおかつ修技に意を傾注するという、実に真面目な練習であるべきである。無論材料用具を持っていた場合には、十分それらを利用すべきである。

添景研究 牛馬

牧場の添景として牛馬の研究をしたことについて述べようと思う。

馬の描き方についてあるが、風景画の添景としての馬は、おのずから風景が主で馬が主ではない。また馬を主に描いても、その周囲を白くしておくわけにはいかないから、等しく辺りの風景を描いているであるから、風景の添景に描いた馬と、馬の画と一見同じようであるがそこに差異があるはずである。しかしかなり大きく馬を添景に表そうとするには、これまた特別に馬の研究がいるわけである。自然の風景の雲や水を描くより違った用意が必要である。何しろ人間にあるポーズを要求するように、馬に要求するわけにはいかない。それで牧場か何かに行って、放牧してある馬を観察して部分部分のスケッチからしなければならない。まず骨格からはじめて多くのデッサンを試みた上でなければ大体の形でも難しい。牧場なぞではなおさらのこと、自由自在に歩き回り駆り狂っているので、三脚を据えるわけにも行かない。あちらこちらと馬につきまとって、あの馬について首をかくとか、次の馬についてたてがみを描くとかいうふうに、一匹の馬の形を形づくらせるにしても、幾匹かの各部の姿態によってしなければならない。しかしこの場合に、牡と牝とを混同するわけにはいかない。こうして部分部分のデッサンをするのであるが、どれだって完全な馬にはならない。半分描いたままで止めておくという状態で、この研究をたくさんやる。あるいは蹄だけ描いたり、脚の曲がり目と曲がり具合とを見たり、各部の比例だけ取って歩いたり、馬について歩きながら研究を続けて、大体馬が頭に入ってしまうと、もう馬の形が間違いなく出来てくる。

ある時私は馬の蹄の後から見た部分が不明だったので、自分と一緒に牧場に遊んでいたせがれに尋ねたら、せがれは即座にこれこれであると説明してくれた。せがれは大の馬好きで、なかなか馬をよく描く。私の質問にちゃんと正しく答えてくれた。いつの間にかちゃんと正確に見ておいたに違いない。彼は馬好きだったので蹄の観察をして居た。そんなふうに各部の形態は写し得ても、ある特殊なポーズは、幾度も繰り返して同じ動勢を見なければ描けるものではない。

また、馬の動勢を見ていた時に、これは面白いと思う形が見つかったら、即座に大まかなデッサンによって、太い線や丸や三角でその勢いを表して、首の向け方とか、足の曲げ具合とか、体のひねり方なぞを描いておいて、やがてそれに肉を付け、形を正して馬の特殊な形を描くがよろしい。もちろん部分々々の研究が十分に出来ていなければ、そんなことはできないことは決まっている。

添景研究 人物

それから添景に入れるための研究は、大抵の場合は目的の風景に入れる大きさよりも大きく描いておくを要する。でないといよいよ添景に入れようとする場合に間が拔けて、とても描き込むわけにはいかなくなるものである。こうして、自分の狙っている添景を入れようと苦心している間に、無論狙っているものが得られないことはないが、それよりも意外の収獲があるものである。ともかくも修技上すべてのものを取り入れておかなければならないので、ひたすらに描いて、孜々(しし)として研究を積んでいくより外はない。

人物については、まず何をおいても裸体のデッサンから出来ていなければならない。しかしこの修業は、絵をやる人の基本の仕事であるから、既に出来ているはずでもあり、常に練習すべきことである。そこで添景に人物を表そうとすれば、そのような自分の要求する人物を雇って、望み通りポーズをさせることもできる。ではあるが、それを画中に収めるのに、なかなかうまくはいかない。いやにしゃちこばって閉口するものである。不断の努力によって、うまくいくところまで突っ込んで研究さえすればいけないことはない。

もしもモデルではいけない場合には、やっぱりその場所に行って、何回も何回も写生して完成するよりない。例えば浅草の豆売りとか、縁日の群集のありようなぞを描く場合には、どうしてもその所まで行って、いちいちの姿態について研究すべきである。しかも気付かれると困る場合があるから、気づかれない間に例の早描きによって手早にその動勢を見取らなければならない。勢いを要領よくつかんで大体線で描いてきて、多くの各部分の研究を参考にした上、画中の人物として落ち着かせるのである。

もっともこっちの要求通りに従って便宜を計ってくれるような場合は都合がいい。こればかりは、雇ってきたモデルでは役に立たないので、どうしてもそこにいる者その者について写生しなければならないので誠に厄介なものである。

着物の縞とかひだまで見取らなければならないが、動いていって困る時には、そのあとを追っていって模様だけを見取ってスケッチにとめてくるようなこともできてくる。多くの場合、写生されていることを当人に気付かれないように要領よくすることは、この研究に必要なことである。

この辺りのことになると一に機転である。狙っているモデルがたとえ逃げていかないでも、写生されていることに気付かないでも、向きを変えたり居ずまいを正したり、常にいろいろな動作に写生の進行が妨げられる。この間に処して要領よくやることは要するにコツである。

よく子供なぞはこっちの注文通りになってくれることもある。「絵描きのおじさんがまた来た」とかいって、喜んでモデルになってくれる。逃げられてしまってどうしてもつかまらないこともある。

そうして画因を画の中に持ってくるのであるが、すぐさま収まるものではない。幾度も幾度も試みてやがてピッタリしたものにする。

要するに添景人物は、多くのスケッチが必要なので、それを豊富にしておかなければならない。そしてスケッチしたものが手が長過ぎるとか、足が曲がり過ぎたとかいう時には、その部分に、「この部分長過ぐ」とか「曲がり過ぎた」とか、または色の場合は、「濃過ぎる」とか、「赤みを要する」とかいったふうに、線や形や色の不備を文字で補足するように、とにかくに正確に精細にと資料を収集しておいて、やがての制作の参考に供しなければならない。

高山の雲を描く

以上は添景について主要のことのみを述べたのであるが、今度は、風景そのもの最も大切な修練につき、部分的の練習方法を詳説しておこうと思う。

概して風景に起こる変化は実に早いもので、千変万化とどまるところを知らずといったありさまである。

今見た雲がすばらしいと思っても、その瞬間に消えてなくなるのを常としているので、例の早描きによりいち早くつかんでしまわなければならない。従って今見た景色が消えてしまったあとで記憶で描くのと同様なことになることもある。

このように目まぐるしいもの、困難なものは、描かなくてもいいじゃないかともいえようか、人間にはそうしたつかみにくいもの、困難なものを描いてみたいという要求がある。それにもかかわらず、多くの展覧会において展観される風景画を見ると、つかみやすいものの方がよく描いてある。

これを見て画家は難しいところを嫌がるものである、という断定を下すのは早計と言わなければならない。誰でも風景を描こうと思う人は出来さえすれば、つかみ難い、変化の多い方を描いてみたくもあり、また面白いとも思い、どうかしてその困難を征服してやりたいとの要求はあるが、さてぶつかってみると一朝一夕にはいかない。折角、しかかってもうまくいかず自信のある作もできないために展覧会なぞには少ないことになる。または、計画だけは幾年もしているが、どうもまだ自信をもって制作にはとりかかれないといったようなものではないかと思う。

ところで、難しい難しいとばかりいって腕をこまぬいていることは迂愚のことである。征服し得る方法を積極的に自分で考究し自分で編み出していかなければならない。方法といったところで、各人各様で、どうという定まったことは無論ある訳でなく、西洋における諸家のやり方を見ても、それぞれ異なっている。私の方法も必ずしも当を得ているかどうか、それは別として、まずそのままを記してみようと思う。取捨選択は読者諸君に任せるとして。

言葉で抽象した談をしてもしようがないから、できる限り実例について具体的方法を講じていこうと思う。

風景画には空は必ず出てくるものであるから、まず空についてその表し方を工夫してみよう。某の日に、某の所で、某の構図によって習作を始めたものと仮定して、その日の空がその時間に描きおおせてしまえるものではない。最初に、具合のいい雲があったり、色彩も面白かったりするので、馬鹿に興奮して始めてはみたが、すぐようなくなってしまった。翌日同じ時間に行ってみても、前のような姿は決して見つからない。でも時の過ぎるのを待って少したってみてもやっぱり同じ状態には決してならない。幾日たったって駄目である。であるから、どうしても速写、早描き法が必要になってくる。

で、まず態度をすっかり変えて、一分でも三分でも五分でも、自分の見つめた雲や空が続く限りそれをはっきり観察して、なるべくしっかりつかむ練習を積まなければならない。勢いとか、形とかをスケッチして、水彩でもテンペラででもよいから、今見つめた色を表してみる。思った通りの色が出なくてもそれでいいから、前にもしたように、文字で補足しておく。そして実際の雲や空がなくなった後で、頭の中に印象しておいたものと、形に表し得た部分と一緒にして、目的のものに近づけてみる。ところが決して近づいてはいない。遠いことおびただしいことが常である。その第一の原因はつかんでいないからである。そこでそのスケッチはそのままにしておく。何もまとめる必要はない。

その後幾月か、または幾年かたって再び目指す自然にぶつかったら、その時は決して取り逃すようなことはせずに、何でもいいからあり合わせの材料で、手っ取り早くその感じをつかむ。無論鉛筆でいいから描いて、その線描きの上に、着彩をする代わりに、例によって、赤(R)エメラルド(E)等の符号を付けておく。もしある色彩を塗ることは塗ったが、実際の感じと違う場合などには、その色彩の表し足りなかった様子を記入しておく。「赤みが不足」とか「黄色に過ぐ」とかいう調子に。

そうしてまた何年か研究を続けているうちに、一部分ずつでも思う通りの感じが出し得るものである。ついには目的の感じを残りなく表し得るものであるから、ともかくも不断の努力、追究が何より肝要である。

水流を描く

次に水について研究を進めようとして、まず静止した水面を探してそれにぶつかったとする。静かな水であるから、木や山や向こうの空やあらゆるものが映っている。それをある時間に、最も面白い色彩の表れた時の変化を表そうと、その時つかめるだけつかみ、色彩も塗れるだけ塗って、次の時を待つのであるが、その翌日になると、注文通りに前日のような水面や色彩が現れないのが普通である。少し時をずらしたらいいかと思って待ってみると、風が急に加わってきて一層だめになったり、空が全然違うので水面の光が変わってしまったり、とうてい続けることができなかったりする。仕方がないから次の時を待つ。やがて幾日かの後やっとやや同じ感じが現れた場合には、その時こそ選ばれた状態であるから、決して見逃してはならない。そんなことを繰り返しているうちに、やがて自然に自由に目指す感じが描き得るようになるものである。

今度は流動している水の描写の研究について述べる。流動している水をつかむくらい困難なことはない。殊に海岸に打ち寄せる波となると、ほとんど手のつけようがない。ああといって見ている間に打ち返してしまって、どうすることもできない。それでまず小川の流れあたりからのみ込んでいって、やがて奔流を描き、海岸の波を描くといった順序に研究していくがいい。

小川の描写ができるようになれば、従って海岸の波にも食いつけるようになるものである。これらの波を描くに先立って大切な修練は、水の運動の解剖的研究である。およそ水の流れの写形に当たって、この基礎修技が出来ていなければ、いくら流るる水の気持ちになって、打ち込んで興奮して筆をたたき付けたところで、ついに絵の具であって、決して水にも波にもなり得ない。であるから、根本的に水の流動する内面的の勢いを知らなければならない。河水の運動は、底の方の流動した余波が表面に表れているので、単に表面だけを描こうとしても、内から押し上げられている面として見なければ、水の表面にはなり得ないものである。

解剖的に研究するということは、実に当然の修技で、少しも大げさのことではない。ちょっと聞くと水の解剖的研究というと、いかにもいかめしく聞こゆるが、繰り返し言うように、水底の勢いを知らなければ分からないことは当然過ぎることである。

それを見つめ、十分な観察をするにはなかなか根気を要する。極端な遅描きによらなければ、その本当の姿をつかむことは困難である。幾度も幾度も、絶えず研究しているうちに、いくらかつかまってくるものである。ごく自然に、内からの力として描き得る時は、その時はよほど描けるようになったのであるから、今度は次の部分に移っていく。

表面の現れとして、最も観察してよいものは流れに従って形が変わっていく泡である。大体水は透明なものであるから、変化の相が判然と分からない。よほどよく見ていないと、どう流れているのか分からないようなことがいくらもある。しかし泡は白く泡立っているのだから、一時的のものでじきに消えてはしまうが、後から後から同様の形がやってくるので海岸の波よりよほど楽なわけである。

速やかに流れていく泡、滞っている泡、渦巻いている泡、等の形から見て、それらの性質なぞを観察するにある。次に、表面の運動、つまり波の形、波の繰り返し、流れの速度、それから続いて起こる各種の変化を見ていかなければならない。なお波には、空の色の反映とか、底から透いてくる色とか、付近に存在する物の倒影とか、それらを表しているので、それも表さなければならないが、それらの物が反映しているためにかえって波をはっきりさせる。その動向、勢いなども見ることが出来て都合がいい。ここに注意を要することは、波を見るようになったら泡がいくらあったってかまわないから、波ばかり見て泡に気をとられないようにするがいい。

こうして、スケッチを幾回となく繰り返して行って、やがてカンヴァスに向かって見るもいい。けれどもそれですぐ描けるものでもない。それだのに、ろくろく部分的の修練も、解剖的の修練も出来ていないくせに、ふと見た画家の作を模して制作しようと思ったって、それは駄目で、形のみの模倣では決して何も描けるものではない。殊に水においてしかりとする。

前にも反映のことを述べたが、ほんの表面だけの変化であるが如き反映も、実は底からの力によって存在していることをよく体得して、そこに映っている色、感じ、調子等を描き出すのであるが、空の変化によりまた季節により刻々に変わっていく。晴れた空、曇った空、風の向き、あらゆる変化によって変わる姿を繊細に研究するを要する。

色彩の研究に移ったならば、小さなカンヴァスに、色のみの目的で空の反映とか、四周のものの反映とか、どんな調子に、全体としてはどんな感じに反映しているかと、反映だけをつかまえて習作を進める。その時は、波だとか、泡だとかは全然意中におかず、全く無視してかかるような習慣をつけておくがよい。

先に述べた水の解剖と、泡とか、波とか、反映とかの習作がすっかりできた上で、やがて制作にかかるべきである。順序だけは完全に踏んだところで果たしてまとまった水の制作ができるかどうか、それは諸君の研究の深浅にある。要はなんらの滞りなく、流れる水のように描き出される時を待ってのみ、本当の制作はできよう。換言すれば水に対する体得の背面沈下が深ければ深いほど、そこに描き出される作品の深さを増すわけである。

研究に研究を重ね目指すエフェクトを深めようとしている境地を脱却してからでなければ、まだ真の制作ができる画境とは言われない。ここでも「描ける時に描けるのである」と言う言葉を当てはめることができる。

山岳の写生について

風景画描法の終わりに、写生旅行について述べようと思う、編者からの希望でもあったが、普通の海辺山野を旅行して写生をすることについては、今更私がこと新しく述べるまでもなく、かえって諸君の方が種々の工夫や考案もされてい、試みられていることと思う。

野外にモチーフを探そうとして、あそこもまずい、ここもだめ、といったふうに先へ先へと行ってしまって、目的の一境が終わるのにまだ三脚を据える所を見ださない。時間はぐんぐん過ぎて陽光は傾き、とうとう精力が尽きて、空しく帰らなければならぬようなことが常であるから、モチーフの選定には、場合によっては断乎として決定するような決意を要することも心得ておくを要する。しかし要はいつでも描き抜くところの精力があれば、大概のことは解決できるので、不断の精力を養うことは、旅行等において殊に大切なことである。

また、探しながら行く手行く手と、先ばかりを見て行くために、今来た方に案外良い材料があったのに、それを知らずに行くようなこともある。時々見返って見落さない注意が必要である。以上二三の注意にとどめておいて、次に山岳の写生について述べておこうと思う。

高山の写生については、そう多く紹介されてなく、また誰にもできることではない。私の親しく苦難をなめたことについて、二三述べて、こうした地方の写生に関する実際を書きとめておこうと思う。

山岳の写生には、平地においてするように、三脚に腰を下し、画架を据えてすっかり準備を整えて始めるようなわけにはいかない。三脚や画架はいらないが、蝸牛(かたつむり)のように家まで負って行かなければならないような騒ぎだから、少しでも用具材料を減らしていくようにして、必要にして十分なものだけに整理することが何よりも大切である。

画架は山岳においては全く用をなさない。一度風が吹いてくれば、どのような工夫をしても、画架では持ちこたえていることができない。よし風が起こらないにしても、第一画架を据えるような場所があるかどうか疑わしい。であるから岩を利用するとか、石ころを積んで立てかけるとか、立木のままを高架にするとか、いろいろな工夫して自分で作るより外はない。または人夫に頼んで三本の木を採集させて、おぼつかなげながら代用の画架を作らせるようなこともある。しかし、カンヴァスを長く立てておいて、いつまでも同一の写生をつついていることはできない。急激の変化があり、体も十分注意しなければ山酔いとか、疲労とか、寒気とか、あらゆる障害が起りやすいので、いずれにしても長時間連続して写生をすることは難事中の難事である。

三脚は持って行ったところで据えられる所はほとんどない。それに長時間腰をかけていると、とても疲労するものである。まずあり合わせの石を積み重ねて代用するとか、森林に入った時なぞその場合場合において、臨機応変に何でも利用して間に合わせるように工夫すべきである。こうして写生を続けていると、ともすると痔になりやすいので、何よりもそれに対する予防を考えなければならない。一番いいのは、犬の皮とか、カモシカの皮とか、何の皮でも、なめさない、脂を去らない皮がいい。それを尻に当てていさえすれば、決して痔にはならない。よく猟師とか、樵夫とか、営林署の役人なぞが、この毛皮で尻に当てるものを作り、それを腰から尻に下げて、ブラリブラリとやっているのを見受けたので、自分もそれを模してやり始めたのであるが、これほどいいものは他にはないことと思っている。

絵の具箱は極めて軽い簡単なものにして、手軽にリックサックに収められる程度のものがよろしい。筆は日本画の毛筆を巻くように竹の簀(さく)に巻き込んで、どんなに荷物の間にねじ込んでも何ともならないように処理するがよろしい。

すっかり準備ができたら、根拠地から出発するのであるが、それに先立って、のどを渇かさない工夫が肝要である。その一つの方法としては、出発に際して、朝の涼しい間に、番茶とか湯ざましとか、適当の飲料水を、体を損なわない程度にうんと飲んでおくを要する。そうしておけば必ずその日はそう度々水を要求しなくてもいいはずである。忘れても生水と雪とは飲食しないように注意しなければならない。

次に気温に関しては、寒さを考慮すると同時に、暑さをも考えなければならない。日向ぼっこをしながら描いていると間もなくあくびが出てくるを常とする。であるから、必ず忘れずに最初から日陰に陣取るがいい。もし日陰がなかったら、あり合わせの材料を集めさせて、デッサンをしている間に三角形に木を組んで、入るところを作っておかなければならない。そしていつでも入れるような準備を整えておくことが肝要である。決して背を極端に暑く温めないようにする。でたらめに背を温めると、疲労が甚だしく描き続けることができなくなるものである。

デッサンがすんだら、一番興味の多いところから始めて、その時描ける所まで描いておくがいい。要は仕上げようとばかり思わずに、行けるところまで行ったら、そのままにしておく、という気持ちで始めるがいい。いたずらにまとめようなんて考えは最初から毛頭持たず、研究的態度を常に忘れぬよう心掛けることが大切である。

山岳写生において何よりも肝要なことは、常に精力を蓄えておくことである。まだ登り切らないうちから甚だしく疲労を感じて、絵の具箱を下ろした時はもう参ってしまって、あくびばかり連発するようでは、とうてい写生を続けるわけにはきかない。であるから普通の写生旅行とは異なって特殊の用意が必要になってくる。そしてまず何よりも無事に描きおおせるまで、精力を持ちこたえる方法を考究しておかなければならない。

で、登山を決定したならば、出発に先立って、前日か前々日あたりから「山に登るんだな」という気持ちでいることを要する。そして付近に小山でもあったらそれへ登って足慣らしをして調子をつけておく。いよいよ明日登るという日になったら、すっかり落ちなく準備を整え、すべての用を済まして早く寝るがいい。その朝は提灯をともして未明に出発する。これは日の出前の涼しいうちに山麓付近の比較的平らな所を歩いてしまうためである。その辺りは暑さが甚だしいので、朝の間にそこで参らせられない用意である。歩き方は思い切り静かに、まず七分目といった速度で、後から後からと続いてくる登山隊の豪傑連は、先へ先へと通してやって、独り自分は自重しながらゆっくりゆっくり歩くことが、第一のコツである。ところが後から来た有象無象を先へ通すことはなかなかにできない業である。これができるようになれば素人ではない。

単に登山するきりならば、元気になるべく雲の起こらない午前の中にでも頂を極めればそれでいいので、あとは下山するばかりなので、でたらめに急いでもかまわないが、画家の登るのはこれとは全く選を異にしている。風景にぶつかってここを描こうとなったら、どこででも店を広げて仕事ができる、余裕をいつでも蓄えておかなければならない。午前のうちであろうが、午後にならうが、朝出発した時の元気が残っていて、ぐんぐん描き抜いていく精力を保存しておくことが何よりも肝要である。

いよいよ高度を増すに従って、空気は稀薄になり、運動は困難になり、息苦しく、発汗して閉口するものであるから、この時になっても平気で画筆を採り得る力を要する。

何しろ高度が高くなり、空気が稀薄になってくると、山酔いにかかるものである。ただでもなるが、頭を使うと殊に甚だしいようである。山酔いは船酔いと同じで、下山さえすればすぐよう治るので大したことではないが、画家にとっては大切な時にやられると、駄目になるので特に注意しなければならない。

注意といっても、自分の経験によると、体躯のこなしを静かにして、歩調を乱さないように常に慎重に運んで、気持ちもそれに応じて自重しているがよい。私は一番高い所で描いた例は、ロッキーの山頂パイクスピークであるが、何しろ一万四千尺という高度を示しているので、富士山よりまさに二千尺もの高位であるから空気の稀薄さといい、気温の低下といい、実に大した変化であった。下は真夏で暑さにあえいでいるのに、頂上では雪が降っていた。私は参ってはならぬと思って、寸分のすきもなく注意をとって写生にかかった。

ケーブルカーに乗るにも下りるにも、慎重に足を運び少しも無駄足をせず、荷物とても静かに持ち運び、写生地に画架を据えたまま、画架の位置と三脚との位置を考えて、何百里となく展開する平野を見下しながら首を動かさずに画面を見得るようにした。首をむやみに振るということはこうした場合にはいけないので、繊細に注意を払った。寒さに対抗するためには、しっかり歯を食いしばって、いち早く写生を終えた。すっかり済んだので「何んだ、これしきのことなら大したことはない。描けるじゃないか」。そう思いながら、荷物をバタバタしまって小屋まで走った。ところがそれが悪かったとみえて、少し参らせられた、明らかに絵が終わった時に緩んだ気持ちになったのが悪かった。しかし、一方にもう写生が終わったのでどっちにしても大丈夫だとの意識はあった。要するに高山においてのすべての身体のこなしは、平地のそれとは別にしなければやり損なうことがある。

スイスでは一万二千尺の高度で描き、富士山には約一か月ばかりいたが、終わり頃には強力の役目までするようになった。その間私は八合目に起居していた。頂上よりは旅館の設備もよく、寝台なぞもあって都合がいいので、毎日その所から頂上まで往復して制作を続けていた。ところが八合目には入湯場がないので。ある日のこと五合目まである医師と同道して入浴に行った。そして夕刻戻らうとして登り始めると、医師は非常にがむしやらに駆け登った。と、とうとう山酔いになってすっかり参ってしまった。今まで他人の山酔いは治療もしたが、自分でかかってみて本当の山酔いの味を知ったと、医師は具さに味った実感を述べていた。これも不要意にせき立って走ったからであった。これによってみても常に七分目にして、力いっぱい出さずに、慎重にしていなければならないことが証せられたのであった。

高山の写生でも、一日描いてその日のうちに下山してしまうのならば、誠に手軽であるが、長く山頂に帯山して制作を続ける場合には、自然、休養と精力の回復とに努めなければならない。小屋のある所ならばいいが、写生をしようと思う所に必ずしも小屋があるとは決まっていない。そこでテントを張って休養場所を作らなければ目的を達することができない。

テントを張る一番手軽な方法は合羽天幕を使用するが最も便利である。これには昔から猟師たちが狩りに登山した時分にしたしかたで、油紙の六尺に九尺くらいの大きさのが一枚と、小型の半分くらいのが一枚あれば、それで十分に用が足りる。私も二年ばかりそれでやったことがあった。油紙でも中に綱が入ったのを買い得れば、使用にも便利で保存にもいい。東京で探すならば板橋にはある。彼の馬力の荷物の上を覆う油紙でいいわけである。それとシュロで作ったロープを幾本か持っていくといい。シュロは誰も知っている通り雨には殊に丈夫で決して緩んでしまうようなことはないからいい。これを張るには、まず二本の木が適当に隔たっている所を選んで綱を張る。その上に油紙の中央を掛けて、両端を地面まで垂らして、適当に開くのである。ちょうどノートを中央から開いて、その開き目を兼ねて張ってある緒の上に覆いかぶせて、表紙の両端を地面に付けておく。建築上の切妻の形で屋根ばかりで地面についているものと思えばよい。前と後とか開いているから、奥のいき当たりは岩壁でも利用して、自然の壁とし、入り口の方一方だけ先の小型の油紙を当てることにする。すると切妻の家ができ、入り口のドアと屋根とが油紙で、奥の壁が自然の岩を利用したというものになるわけである。二本の適当の木が注文通りにない時は、ハイマツなどで二三本一緒にすれば用いられないことはない。そして大体家の形ができたら、その柱や、色々の部分が風に吹き飛ばされないように、先のシュロのロープでしっかり結び付ける。この時なるべくロープを長くして遠くで岩なり木の根なりに縛り付けるがよろしい。油紙に入れていある綱も適宜に縛り付け、屋根を吹き下ろしたような形になっている軒先の辺りの油紙には石を置いたりして、風に備える。すっかり風に対しての用意ができたら、今度はハイマツの枝とかそのほか適当のものを、油紙の上に覆って屋根の厚みを作る。もしその場所が谷だったらイタドリが実に長大に生育しているから、我々の丈より大きいので、それを立てかけて油紙が見えないくらいまでも覆う。風のない天気の良い日にでも、必ず風に堪え得るように設備をよくする。もし紐が存分あったら油紙の内側にも張るとよろしい。もし油紙が不足の場合は、入り口の戸は白木綿でもいい。

次に、これを完全な防水布のテントで作るときは、十人くらいも入れるものにすることは易々たるものである。テントには前の油紙の場合にも述べたように、四周とか、棟に当たるところとか、要所要所に適宜に綱を入れておくようにして、入り口のドアの部分にも、別に防水布を当てる時の便に、幾所かに紐を出して、縫合できるようにするがよろしい。かなり長い間滞在する場合には、棟の綱に代うるに木でもってすれば随分丈夫になる。また棟を高くあげて、テントの屋根の下部に布で壁面を作って垂直に下ろせば、本式の家のような形になって、中で焚火をしても十分なくらいになる。

いよいよ寒くなって来れば、終夜焚火をしなければならない。その時は、一方に壁面の役目をして露出している岩石に煙がはって上るように火を焚かなければ下手である。火で室を暖めると同時に、岩石をも熱して、一種のペチカの作用をさせなければならない。こんな時にテントさえ高ければ室の中にロープを張り回して濡れた着衣なぞを乾すこともできる。

時には、室の中央を堀り凹め、四方に板状の岩石を四枚当てて、炉を切り、その中に先の焚火の燃えさしを入れ、上に太い生木を渡してその上に足を載せ、毛布ででも覆えば立派なこたつになるわけである。

天幕の張り方などを述べたが、休養を十分にしなければ、とても制作なぞはできないので、まずこうした起居の場所から考案してかからなければ、長い間同一場所で制作を続けるわけには行かない。

次に火を燃やすことであるが、普通の場合には何でもないが、一朝豪雨にでも遭ったら弱腕ではとても火は燃やせない。しかし、こんな時に平気で火をつくり得るようなガイドを一人連れていることは、何より大切である。本当に豪雨となれば、第一燃料という燃料は全部水に浸っているわけなので、どうすることもできない。固形アルコールとか何とか用意して行ったところで、ト口トロするくらいの火では、濡れた木には焚きつけることはできない。そこで濡れた木のうちから火を出すコツを心得ておくを要する。まず、なるべくよく枯れた木を探してきて、それを鉈で削って、一本の木からなるべく薄く削って幾枚もの削り木片が取れるようにして、それをできるだけたくさん作る。たくさん作るうちには、木の芯に近い方には、どんな雨に濡れた木でも必ず乾いたところがあるものである。その部分の削り木片は大切に集めておいて、その乾いた木片を芯にした、立てて上手に周囲から積み回し、中央のものに火を点ずるのである。その時古新聞などを利用して焚きつけにしようと思ってもそんなものは一枚もない。固形アルコールもいいでしょうがマッチを五本でも十本でも一度に火をつける。もちろん白樺の皮はこんな時には非常に役に立つ。少しの木片に火が移ったところを見たならば、そのままいじらずに、周囲に周囲にと、なるべく乾いたのから、次には濡れたのでもかまわず、たくさんたくさん積み重ねる。多いほどよろしい。すると火が回ってくるに従って水分が乾かされて火になる。その頃はもう生の木でも十分燃えるし、どんな雨が降りしきっても平気である。生の木はむしろ脂があってヂヂと音を立てて燃え上がる。すさまじい勢いで火の手をあげるようになる。で、火を出すために備えるように、歩いている途中にでも、ハイマツの白くなっているのを見つけ出したら、逃がさずにそれを荷物の間にでも差し込んでおいて、採集することを忘れてはよくない。

今度は、幾日も逗留(とうりゅう)してとてもたまらない時には、風呂にも入ることができる。高山の風呂の最も簡単なものは、大きな岩盤のやや中央が凹んでいる広い岩を見つけて、その上でなるべく広く火をどんどん焚く。やがてすっかり岩が焼けたところで、火をよくとって、そこへ兼ねて準備しておいた水を打ちかける。と、噴火口のように湯気がもうもうと上がる。その中にわらじを履いたままで素っ裸になって飛び込むのである。宛然不動明王そのままである。しかし湯に入った以上の効果をもたらすことは請け合いである。そして痛快、壮快なことこの上もない行水である。受けは、凹の地形を利用して、そこへ油紙を凹め水と湯とを適度に入れて、露天風呂を作る。そこへ浸って大空を仰ぎながら湯浴みするも一興である。すべてこうした原始的の方法によって当意即妙に事を処理するのである。時には米をよく洗い、すっかり浸した時分に緩く包んで、幾重にも幾重にもしてそれを岩の間に入れ、四周で火を焚くと、実に立派にこわ飯ができること間違いなしである。が普通は道具を持って行ったがよろしい。

食料も、下界から持ち上げて行った缶詰ばかりを食っていると、何かある成分が不足して、健康によくないので、植物性の新鮮の食料を隨時探さなければならない。幸い高山といっても幾種類かの珍食物がたくさんあるので、それを採集して調理するがいい。食料として適している植物を挙げると、岳ワラビ、ウド、アザミ、へい竹の筍、岩ぶすま、等であろう。殊に岩ぶすまは薬にもなるから、採集してきて乾かしておいてこれを服薬すると、いかなる下痢病も立ちどころに平癒するそうである。五郎岳や双六にはこの岩ぶすまがたくさん密生している。

宿営地であるが、まず要件として絵を描く場所に近い所、水に近い所、その他風をよけ、雨を割によける所が最もいい。そのうち、風をよける所を探すことがなかなか難しい。大きな窪地(くぼち)は受けた風が、いったん通過して向こうの窪みの縁に当たってはね返って来る。風が起こるに従って、この窪みに集められて、一倍強い風となり吹いてくるものである。であるから大きな窪地はいけない。小さい窪みの所がまず一番である。しかし辺りの状態を考慮して定めないと、いったん風が出て来てからは、まずいと思ってもその風が収まるまではどうすることもできない。

時によると、天気の時にはよかったが、一朝降雨となったら、その窪みにいっぱい水が流入して来て水たまりとなってしまうことなどがある。風の当たらない所であればよいという見地で選むならば後ろに岩か、山の尾根でも続いてきて、ちょっと切れて、その先が開けっ放しになっている所がいい。しかし、その地勢の向き、風の常に通る方向等を考量し、繊細に観察し山岳に慣れたガイドの意見に従って決定すべきである。

床は、なるべく湿気の上がらないように、しかも背が痛くないような設備にしなければ、安らかに休養することができない。室の一番下に木を並べて、その上にハイマツの葉を敷きつめ、それを幾重かにして、さらにその上にがんこうらんと称する草をたくさん集めてきて厚く敷くのが最上である。その上に獣皮なり毛布なり、敷いて寝るならば、その柔らかさは格別である。こんなスプリングのソファーでもとてもかなわないほどである。そして足の方に炉でも切っておいたならば、安眠するにはもってこいである。

ともあれ、山地にあっては、何一つするにしても疲労しないことはないので、まず休養し精力を回復して、明日の制作に備えなければならない。一に工夫はそれにあるので、注意に注意を払って描き抜く力を養うべきである。山岳地方にあっては天気の変化が甚だしく、その上その変化の状態が実に猛烈を極めるので、天気をあらかじめ見定めておかなければならないが、それがまたなかなかに至難のことである。が、幾年かその山の中に起き臥しているガイドの言により、だんだん経験するところに基づいて予知する工夫を積むがよい。

天気を予知するというようなことは、山上で絵を描く場合にはかなり大切のことである。必ずしも正確に当たらなければならないというものではないが、写生をしている時の天気具合を知っている必要がある。なぜならばその絵の制作上に大いに影響するものである。であるから天気についての感覚だけは、いつも動かして、それは大丈夫だと思った時には、ちゃんと安心し切って写生にかかることが肝要だ。先に必ずしも正確を期さなくてもいいと言ったのはその意味で、よしんば天気だと思ったのに、始めると間もなく降って来ようが、確信し写生にかかっていたので、絵の制作上にはなんらの不安なく続けてきていることがいたく良いわけである。

変に効能書きのようなことを述べたような気がするが、次に述べるものは、私の経験と、山岳生活者の言とを併合したもので、かなり自信のある見方である。

もちろん夏期においてであるが、幾日も天気が続いてきているという状態にある時、朝起きて見ると、非常に明快な感じで、色彩も鮮かで、自分のいる付近には雲が一つもなく、付近の連峰も皆現れていて、遠くに横雲がスーッと引いている。そしてずっと低い所の村落のすぐ上とも思われる下層に、くっついた如くに雲が覆っている。または朝霧のように薄く覆って、それが動きもせず、そのままになっているといった状態の日は必ず天気がよろしい。どっしりした感じで、快活な感じをつかんでいけるという状態、そうした感じで安心して写生を続けていける天気と思って、さらに間違いはない。

それから、午前の九時十時頃になると、どこから現れたともなく、ちぎれた綿雲が出てきた。それが谷をはって上がってくる。浮いてくるに従って雲の量が増し、果ては今自分がいる所までも包んでしまい、どこも見えなくなる。しかし何となく明るい感じで、天気が悪い時の如くに暗くはない。それでいて雲に覆われている。しかし昼近くなると全体覆われてはしまうが、時々途切れがでてきて、夕方になるに従い途切れる間が長くなって、ついには下界がすっかり見渡せるようになる。そして雲の色彩が非常に多彩で、いかにも夏らしい感じの夕方になる。夏期における上天気が続いて当分ぐらつかない徴候で、写生を続けるように予定してい天気である。

山岳生活者のガイドなどの意見によると、夕陽が赤く焼けて、赤々と見えた雲が、だんだん光を失いつつ消えていく時に、白みを帯びながら薄れていく時は、翌日必ず天気がよく、もしも夕陽は赤かったが、その赤い雲が消える際に、何となく黒っぽい感じに消えていく場合は、その翌日は警戒をしなければいけない。ともすると悪くなりがちである。そんなデリケートな観察までしていて、それがまた確かに当たることが多いので、信用せざるを得ないのである。彼らはほとんど身命を山に托して生活しているので、天気の見定めについては幾年となく経験して、自然の中に生活しているものであるから、その観察はなまやさしいものではないのである。

また、朝、下界にはさらに雲がなく、どんな遠くまでも見えていながら、何となく快活の感じではなく、色彩が濁って鼠色が多く、付近の山々も見えてはいるがこれも灰色がかかっている、雲は高い、このような時にはやがて雨になる徴候である、しかしすぐは降らない、段々天気が変わるという状態であることは疑いもない。こうした天気になってくると、かなり遠方まで見渡せながら、不快で押しつけられたような気持ちで、コバルト色なぞの空は少しも見えず、重厚な感じの日である。

雲のみの運動によると、谷を伝って上へ上へと上ってくる状態は、大体良い状態で、割に天気を意味してる、雲が谷伝いに下っていく時は、これは天気がぐれ出す徴候と見るべきである。

また、夜分に、からりと晴れていながら、どういう状態か知らないが、星がパチパチとまたたきをするような感じの時には必ず天気が変わる。よく晴れ渡っていて、とても天気が変わりそうにもない夜でありながら、そうしたまたたきが始まると、不思議に天気が変わる場合が多い。自分の経験によっても、ある夜、これがガイドの言うピカピカまたたくのかしらと思って見た翌日、果たして雨となっていたのであった。

動物の動き具合から観察すると、上に向かって山を登る場合には大体天気よく、その反対に下へ下へと谷底をめがけて下るような時には、どうも天気が悪いことが多いように思われるのである。

風の方向に至っては、山々によって異なり、同じ山でも、一少部分によって隨分異なった現象を呈するものであるから、よく心得ているガイドの言に従うよりない。度々言うことではあるが、山で育って山で死んでいく彼らの言は実に的確で、そこにいささかのよどみもなく、徹底的に透徹したものである。至上の言として聞き入れるべきである。

かつてある登山家の一行が雪の立山で、スキーで踏破しようとして遭難したことがあるが、あの時なぞも、非常に天気は良かったが、一ちぎりの雲が気になったので、ガイドはしきりに登山を見合わすようにと、極力止めたのであった。しかし聞き入れられなかったので、ガイドはとうとう行かなかった。すると間もなく悪変して、あの大遭難が突如として起こったのであった。あの日、ガイドの言に従って温泉に一日休養していさえすれば、何のことはなかったのであるが。ガイドの観察は実に透徹したものであることが、この遭難に徴しても実に判明している事実である。

殊に冬にあっては、雲が降った翌日は、いかに天気がよくても決してスキーなぞで登山すべきものではない。下層の雪が固着している上に、上層だけフハフハに積もっているので、日中になり解け気味に、表面がしとしとと重さを増してくるにつれて雪なだれなぞが起こる場合が多いのである。これもガイドなどの生まれながらに経験してきていることである。

山岳踏破のことに関しては実にたくさんの事柄が起こってき、いちいちそれに対応する、しかも綿密な注意なり処理方法があるのであるが、今は登山についてのみ述べてはいないので、山岳において写生をすることにしてのみ述べたのである。

救急法についても、普通に旅行をするとか、山野を跋歩する時とは、これまた特別の準備と注意と、それに対応する方策があるので、ほんの一通り付加しておく。

携帯すべき薬物としては、普通に包帯とか、絆創膏とか、コロダイン等を挙げるのであるが、その中に結晶薄荷(ハッカ)を忘れてはならない。腰痛にも、頭痛にも、歯痛にも、毒虫に刺されたのにも、傷口を消毒するのにもよろしい。次にそうした応急薬にもまして心気の緊張を要することは、常に自信をもって精力の増進を計っておくことである。殊に疲労回復には確固たる信念のもとに自分で施し得る単なる方法で、十分回復もすれば一倍増進することもできるので、自己の心気によく健康を保持するように特に注意すべきである。(完)

佐武林蔵編『西洋画の研究』昭和9年9月25日発行 成光館刊