断面の変わるトンネルの高さ計測の工夫

【改善】

小断面トンネル延長約600m区間、センタードレーン掘削・床付け~埋め戻し後の高さ確認を行う際、これまでは両土平(トンネルの両脇)の縦断方向と横断方向に水糸を張り高さ確認を行っていた。

トンネルの幅が箇所によって1.8~2.5mとかなりバラつきがあるため、その度に横断方向に張る水糸の長さを調整する必要があり、手間が掛かった。

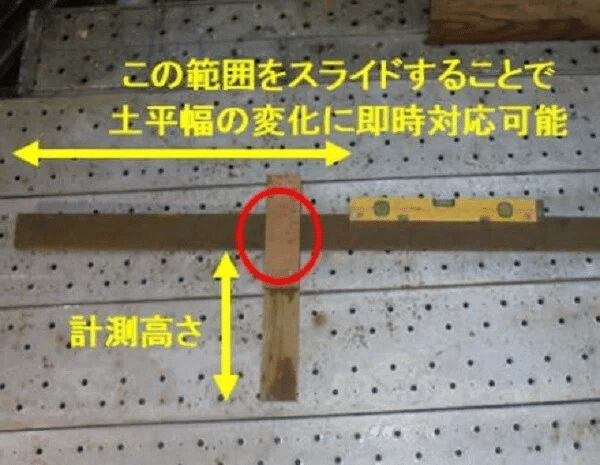

板を加工し水平器を取り付た簡易定規(いわゆるバカ棒)を作成した。

定規の部分はスライドできるよう細工を行い、土平幅の変化に対応できるようした。

【効果】

定規上の水平器で確認するので縦断方向の水糸を2本から1本に減らし、定規をスライドすることにより土平幅の変化に容易に対応出来るようになり、高さ確認に要する手間や時間を短縮することができた。

【参考】

特殊工事には、このように手法が定まらずいろいろ手間のかかる業務、作業があるはず。

そこに疑問を持って「どうすれば楽に?」という発想することで、このようにすばらしく効果の上がる方法が見つかる。

誰もが諦めずに挑んでほしいと思わせる見本の事例。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?