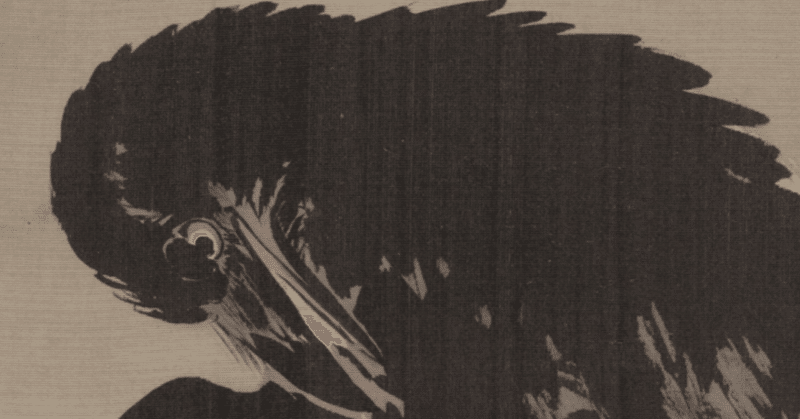

連載小説 「死神捕物帖」(1)

1

選択肢の数を増やせばいいだけだ。

たったそれだけで、さまざまなストレスを消すことができる。

朝起きて、妻が淹れたコーヒーを飲む。ぼくは午前中のうちに煙草を十本以上は吸ってしまう。いつも二杯のコーヒーと共に五本は消費してしまう。娘はバタバタと準備を済ませ小学校へ向かっていく。

朝食を摂るか摂らないかはその日の気分で決めている。

妻にはかねてぼくの分の毎朝食を準備しなくてもよいと告げてある。冷蔵庫の中には常時ハムやチーズが入っていて、それらを少しでも食べれば、ぼくは満足する。

登校前の娘に時刻を知らせるためだけにテレビが点いていて、娘が外へ出てからもまだ点いたままでいる。テレビからはいつも何かしらの歌が流れている。歌は軽快であったり、寂しげであったりとヴァラエティ豊かだ。ときどき、歌に感動し涙をこぼしそうになる。音楽とは本当にいいものだと思う。

出勤前に家族と交わす会話は他愛のないものばかりだ。三日も経たずに会話の内容はほとんど忘れている。かつては会話を忘れたことを理由とした夫婦間のささやかなトラブルが生じることもあったが、最近では喧嘩はあまりない。というのも、妻もぼくも、ささやかなトラブルというものがどんなものであったか自体を忘れるようになってきたからだ。ネガティブな事象もルーティーンに取り込んでしまえば、感情をさほど動かさなくて済む。小さな不幸がない生活など、果たしてこの世にあるものなのだろうか。ぼくの脳は今日も順調に動いている。

ぼくは多くの人間と同じく、常にストレスを嫌う。

だが、ぼくのストレスに対する在り方は多くの人間とまったく違う。

ぼくはストレスを回避する選択を持っている。

妻がトイレにこもっている間に玄関を出た。小さな声で「行ってくるね」と言ってはみたものの、それは丁度流れた水洗の音でかき消されていたかもしれなかった。

ぼくは電子基盤を製造する企業の事務仕事をしている。やることは大手企業からの下請け仕事のみで、昔は年から年中パチンコ台やエアコンの中身を作っていたものだが、ある時期からモデムの製造が主になった。そして誰もが特需景気と思っていたモデム受注はいつまでも終わらず、みるみる社員の数が増えていった。かつてプレハブ小屋に毛が生えたようなものだった本社は立派な四階建てに変貌し、ぼくの給料は五万円ほど増えた。

「平塚、今晩暇か? よかったらまた酒でもどうだ?」

デスクに着くなり、経理部の宮本哲治がそう声をかけてきた。

ぼくの返事はもちろん「はい」だ。

宮本と過ごす時間をいかに重ねていくかが、ぼくの世界の変化を及ぼすための重要なポイントだった。

宮本はとにかく愚かだ。社内の誰もが宮本の愚かさを呪っている。

十一年前、ぼくが入社した時点で、五年先輩にあたる宮本は救いようのないほど愚かだった。彼の愚かさを説明するにはハラスメントという用語がとても便利だが、もっとシンプルに、彼には生きる価値がない、と言い切った方が楽だ。

とにかく男女構わずに失礼な物言いをし、仕事においても間違った判断を繰り返し迷惑だけを他人にかける。こういった歯車を矯正できない企業の体制にも責任はあるのだろうが、ぼくはその点に踏み込む気はない。ただ、この男がいなくなれば誰もが幸せになる、それだけのことだ。

そういうわけで入社間もなくして、ぼくは彼を殺すと決意した。

だが、まだその機会の訪れることがないまま、十一年間が経過している。

会社の同僚を殺すのはとても難しい。不審死では、全社員に疑いがかけられる可能性がある。

早く殺すに越したことはないのだろうが、捕まってしまっては元も子もないのだ。

ぼくは身を呈してまで人を殺したいとは思わないし、焦って殺したいとも思わなければ人を殺すことに快楽を感じたこともない。

ただ、可能ならば自分が生きる世界の整頓がしたいだけなのだ。

「久しぶりに深い時間までいってみるか。付き合えよ」

宮本は笑みを浮かべながらそう続けた。

深夜帯は殺人に味方する。

ぼくはまた「はい」と言った。

これまで生きてきた四十五年の間に、ぼくは十八人を殺している。

今晩、宮本がぼくに殺される十九人目になるのか、あるいは違う誰かが十九人目になるのかはぼくにもわからない。

なんにせよ、ぼくには「人を殺す」という選択肢がある。

選択肢の数は多い方がいいのだ。

宮本に執着する気はない。

ただ、殺せるときには殺す気でいる。

皆様からのサポートで私は「ああ、好きなことしてお金がもらえて楽しいな」と思えます。