黒豆の揺れかた

朱華色といいます

はねずいろとよみます

このnoteは黒豆についてのお話です

一昨年昨年と

お正月の実家帰省の際に御節を作り持ち帰るようになりました

それまで両親がどこかしらから御節を購入し用意してくれていたのですが

わたしも両親も特に御節好きというわけでもないのに高額ですから

ずっと勿体ないなと思っていました

そこで御節っぽいものが元旦の卓上にありさえすればいいなら

わたしが作ってもいいのではとあるとき考えました

わたしが作ればわたしが好きに改変したものを入れられますし

なにより安上がりですので

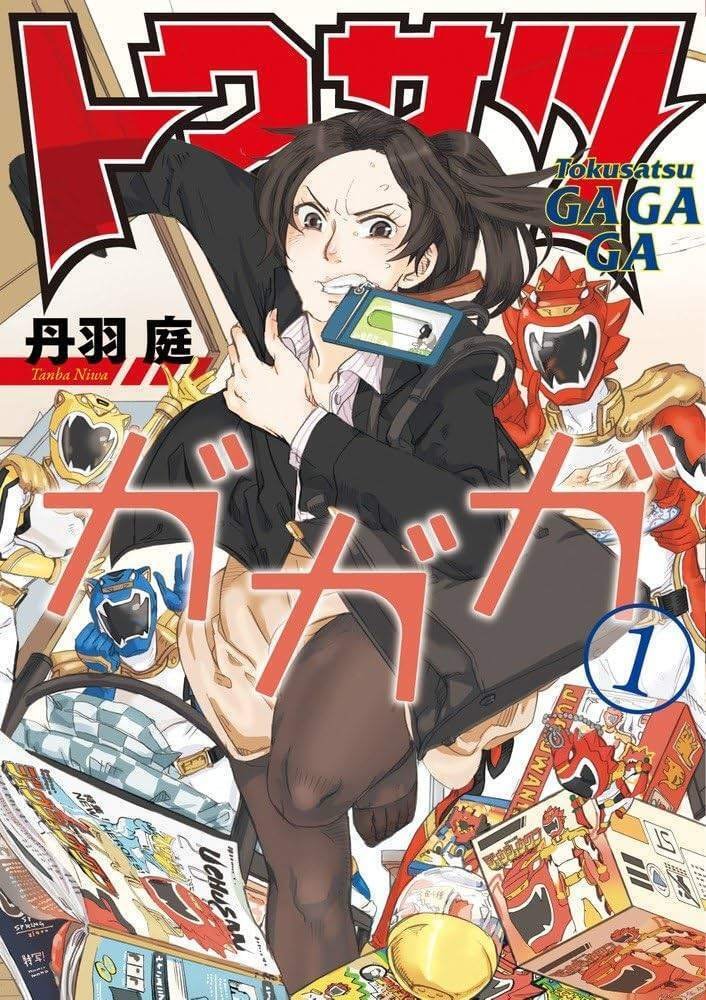

「トクサツガガガ」という漫画があるのですが

10巻くらいのあり合わせの材料で御節っぽいもの

(スペースおせちといいます)をつくるというエピソードが大好きで

それに多分に影響を受けていると思われます

今年も引き続き作ります

まずはネットでレシピを収集します

だいたいの料理はこのレシピでいこうとあっさり決められるのですが

唯一決められないのが表題の黒豆でした

黒豆は基本的に

1.黒豆を洗う

2.黒豆を水かお湯に浸す(1日くらい)

3.黒豆を煮る(数時間)

といった工程になるかと思います

御節をつくったこの2年

黒豆は同じレシピでつくっていたのですが

2年ともちょっと固い仕上がりに感じていました

そのレシピ通りでつくると煮る時間が短いのだと思います

ですが御節は短期間で多くの品を仕上げなければなりません

黒豆ばかりにふた口コンロの一方を占領されるわけにはいかないのです

圧力鍋があれば短時間でできるようですが怖くて使えません

煮る時間の短縮に努めつつも柔らかく仕上がる新たなレシピをと探しますが

ページを開くたびいろいろなレシピがでてきます

炒飯とかペペロンチーノのつくり方とかと同じように

みなさんいろんな持論を展開しています

正解がわかりません

そこで今年はいろいろなレシピのいいとこどりをし

わたしなりのやり方ができないかなと思いました

何日かかけレシピを漁り2つのレシピを基本レシピとすることとしました

以下上を参考レシピ1と下を参考レシピ2と呼称します

はじめから砂糖を入れたお湯を沸騰させ黒豆を入れ置いておくという

レシピは結構多く

わたしが昨年一昨年と参考にしていたレシピもそうでした

しかしこの方法は煮る時間が長く必要となるようです

参考レシピ1と2の共通項は

黒豆を柔らかくする重曹だけを入れたお湯を沸騰させ

黒豆を入れそのまま置いておくことです

このことが時短に繋がるようです

ただその置く時間が

参考レシピ1はひと晩参考レシピ2は1時間と大きな差があります

また重曹とともに塩を入れるという別のレシピもありました

重曹は皮がむけやすくなるようですが塩はそれを防ぐ効果があるとのことで

そちらを採用することとしました

それでは実践していきます

黒豆がステージに登場しました

こちらを水洗いします

重曹と塩を入れたお湯を沸かします

黒豆の量は多くないので(量りわすれました)

お湯400ml、塩と重曹は各小さじ1/4としました

参考レシピ2ではお湯の1%とありましたので

ちょっと少ないかもしれません

お湯が沸くまですこし時間がかかりますのでここで1曲

TEAM SHACHIで「沸き曲」です

TEAM SHACHIらしさ満載の素晴らしい曲です

そのうちお湯が沸きました

黒豆を投入しすぐに火をとめます

参考レシピ2は1時間置くだけでよいとありました

1時間後黒豆をひとつ取り出します

なお黒豆の固さを確認するのに

利き手ではない手で壁に投げ潰れるかどうかで判断するとどこかで見ましたですがわたしの家は賃貸アパートですので到底無理です

普通につまんでみます

はたして_

思ったより柔らかいです

ですがそれは表面的なこと内部はまだ固く感じます

流石に1時間の放置では難しそうですので

ひと晩放置に切り替えます

粗熱が取れたら冷蔵庫にしまい1日目終了となりました

2日目です

12時間ほど置いた黒豆を取り出し固さを確認してみます

お湯が沸いたあと火をとめ1時間おいたときより固く感じます

冷蔵庫に入っていたためでしょうか

これから煮ていくわけですが

参考レシピ1も2もお湯を沸騰させ置いておいてから

重曹とともにそのまま甘味を投入して煮ています

ただ重曹は素材の風味を落とすともみましたので

重曹と塩だけで煮たあと重曹は洗い流しシロップは別に用意するという

こちらのレシピを参考に以降の作業をしていきます

以下参考レシピ3と呼称します

また黒豆の発色をよくするため

一般にくぎや鉄まんじゅうなどを入れて煮るのですが

鋳物であるSTAUBを使用していますので無しでいきます

煮る時間についてはなるべく短くしたいので

1時間ごと様子をみながら最短で煮ることを目指します

鍋を火にかけます

灰汁がでますのでとっていきます

ひとしきり灰汁をとりましたら

クッキングシートで落し蓋をしその上に鍋蓋を重ねます

黒豆が水面から顔を出してしまうと皮に皺がよってしまうので

落し蓋をするそうです

鍋蓋をしっかり載せてしまうと吹きこぼれますのですこし隙間を空けます

火は極弱火です

1時間経ちましたので様子を見ます

ひと粒取り出してみますがまだ固いです

お水を少し足し落し蓋+鍋蓋でもう1時間煮ていきます

その間に別鍋でシロップを作ります

水300ml、砂糖60g、みりん30gとしました

参考レシピ3の砂糖の量が水に対し30%だったからですが

一部みりんに置き換えたのは

参考レシピ2でみりんを使うと照りが出るとあったためです

シロップ鍋を火にかけ砂糖を溶かします

1時間経ちましたので黒豆の様子をみます

押すとだいぶ柔らかくなっていそうですので食べてみます

だいたいよさげな柔らかさです

塩が入っているのでちょっとした塩味を感じます

もう少しの柔らかさを目指してあと30分煮てみました

ひと粒取り出し潰してみます

充分に柔らかくなりました

2時間30分ほど煮ればだいじょうぶそうです

重曹を抜くためゆでこぼしをします

ゆでこぼし後黒豆をシロップ鍋に移し煮ていきます

この際も黒豆が顔を出さないよう落し蓋をします

味付けの際に醤油を少しいれるレシピもありますが

柔らかくするために煮ている際に塩をいれており

食べてみたところ塩味を感じましたので無しとします

煮物の味は冷めるときに入るとどこかで聞いたことがあります

参考レシピ3にもそのようなことが書いてありますので

こちらを参考に10分ほど煮たのち冷ますをします

参考レシピ3では3~4回とありますが

とりあえず2回してみます

ひと粒取り出し味見をします

甘みがあっさりしている気がします

3回目の煮て冷ますをしてみます

煮ながらnote記事を書いていましたらちょっと時間オーバーし

煮詰まりすぎたような気がします

この段階で夜も深まりましたので冷ましながら就寝します

すみおやです

3日目です

様子を見てみます

ちょっと皺が寄っているようです

やはり昨晩の3回目の煮て冷ますをしている際に

シロップが少し煮詰まりすぎたのかもしれません

お味のほうは

2回目の煮て冷まし後に感じたようにあっさりした甘さです

2回目よりとても甘くなったということはないようです

塩味は余り感じません

上品な感じでなかなか美味しい仕上がりです

ということでこれにて完成となりました

煮た時間は

柔らかくするために2時間30分

味付けに10分×3回=30分で

計3時間となりました

その他沸騰させてひと晩置いておく

味付けのために煮て冷ますなど置いておく時間が結構かかりました

というつくり方が今回のわたしのやり方となりました

参考とさせていただいたレシピの数々ありがとうございました

そしてほかにもまだまだいろいろなやり方がありそうです

正解はわかりませんのでまたの機会に

ここまでお読みいただきありがとうございました

朱華色でした

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?