将棋駒作り(2作目)&一人感想戦

今年から将棋の駒作りをはじめ、2作目の駒が完成しました。

書体は自分が普段使用している月虹作の駒と同じ巻菱湖にしました。

感想と反省点をまとめて見返せるようにnoteに残しておくことにします。

駒木地はヤフーオークションで入手したものです。

素材:島黄楊

→御蔵島産の黄楊(つげ)のことを島黄楊と呼ぶそうです

模様:板柾交じり

→下記サイトを見ると、板目/柾目という模様があるそうです。

駒の模様を見ると縦線と曲線との二種類があるため、

板目の駒と柾目の駒が混ざっているものということだと思います。

https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/komakennet/page009.html

駒木地の画像:https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p838991317

※スマホの機種変更をした際に画像の引継ぎに失敗したため、

ヤフオクのリンクを置きます。

比較のため、1作目の駒の写真も載せてみます。

1作目では2組分の駒(40枚×2=80枚)を作り、

その中から比較的良いものを抜粋したものが下記画像です。

一字駒のため単純に比較はできないのですが、

一作目よりも彫り跡や漆の入り方がきれいになったと思います。

また、二作目は目止めがほとんどうまくいったため、

一作目のように漆がにじまなかったのはうれしい進歩です。

【2作目の良かったところ】

まず、新しく採用した道具のおかげで目止めと駒の磨きが良くできました。

1作目はボンドを水で薄めて目止め液として使っていましたが、

半分くらいの駒が漆を入れた後で漆がにじんでしまいました。

今回はラックニスで目止めを行ったため漆がにじまなくなりました。

また、駒を磨く際に使用するサンドペーパーとして

#1000、#2000、#3000も追加購入しました。

磨く作業は増えましたが、その分手触りや見栄えが格段に良くなりました。

一字駒から二字駒になったことで細かい彫りが必要になったのですが、

彫りの技術も多少は向上したようです。

【反省点】

歩兵はたくさんの枚数を彫るのでわかりやすいのですが、

線の太さが駒によって結構バラバラになりました。

下の10枚は上の歩たちと比べて太くなってしまいました。

駒の大きさを考えるとミリ単位の違いなのですが、

数をこなして細かい彫りができるようにしていきたいです。

一番細くなってしまったのはこの金将です。

彫りが綺麗でないため磨いたあと細くなってしまったと思われます。

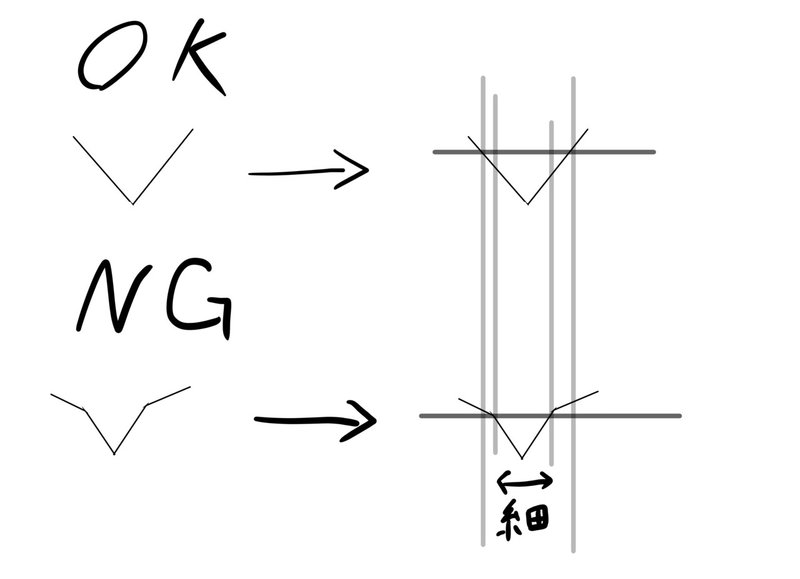

駒作りのうまい方の彫り跡は綺麗なV字型になっているようにみえます。

他方、自分は彫る際に一度で彫り切れずに何度か彫っているので、

下の画像のように綺麗なV字になっていません。

その結果としてサンドペーパーで磨いた際に想定していた以上に文字が細くなってしまう場合があるようです。

片手の手首から先がない関係上、一度で彫れないのは仕方がないので、

磨きの工程で線が細くなることを想定してV字に彫るよう心がけます

雑な性格が出てしまったせいか、文字が左右/上下がぶれてしまいました。

駒を彫る前に文字が書かれた紙(字母紙(じぼし))を貼るのですが、

綺麗に真ん中に貼れていなかったのが原因です。

字母紙の工程を怠ると完成に大きな差が出ることを学んだので、

次回からはもっと丁寧に貼るようにします、しなさい。

写真だとわかりにくいのですが、

漆が渇く前に駒を磨いたことが原因で彫り跡に漆と削りカスが混ざった塊が付いてしまったり、漆がにじんでしまう事象が発生しました。

これは完成を焦るあまり漆を乾燥する機関が十分でないまま磨きの工程に入ってしまったことが原因です。

体感で7日間おいておけば漆が渇くことが分かってきたので、

確実に7日以上置いてから次の工程に進むようにします。

最後の反省点として、

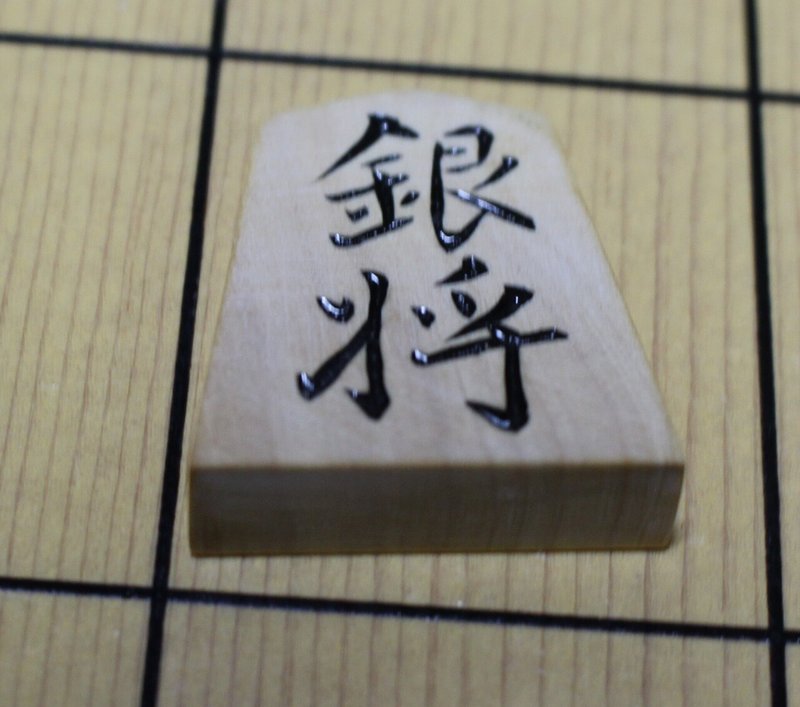

下記銀将の駒にどこか違和感はないでしょうか。

そうです、銀将の「将」の下の点を彫り忘れています。

漆入れ→磨きの工程までやった後で気が付いたので手遅れです。

仕事の話みたいでいやですが、

目止めをするまでに文字に目視チェックを実施することにします。

【次回作】

今回の反省も踏まえて、

字母紙のデータを作り直して三作目を作り始めました。

二作目と同じ巻菱湖です。

二作目の駒木地と違って余り駒がないため失敗はできないので、

時間をかけて丁寧に作っていきます。

印刀の砥ぎも練習しないと…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?