生涯スポーツと心臓病の話 果たして寿命は縮んだか

生涯スポーツを実践していたけど心臓病になった

昨年の夏、マウンテンバイクの練習後、急性心筋梗塞となる。運良く命拾いしたが、私の長年のスポーツ暦が病気のトリガーとなったのか?

それが回復にどのように関係しているのか?

病気から回復した今、疑問となっている。失業中の65歳、時間もあるので少し考察してみた。

要因

心筋梗塞の後天的な要因として、冠動脈の動脈硬化がある。

若い頃、モトクロスで大怪我を2度かしたが、手術時に血が止まりやすいと言われた。だから血管が詰まりやすいのは想像出来る。

医師の所見では体つきも運動選手であり、極端な食生活でもない、成人病的な兆候も少ない、おそらく動脈硬化の主要因は遺伝的な特質と言うことだった。

医療は経験、過去データの蓄積で行われているので、謎のままとなった。

治療6ヶ月後 異常な回復

心筋梗塞だとある程度心臓の筋肉が壊死している。私は特に重症だ。治療は早かったが、どうして、ここまでボロボロになるまで放置しておいたのか、医師が呆れていた。

カテーテル治療でステントは5箇所。医師は最善を尽くしてくれた。

ありがとうございます。

それでも心臓の機能(左心室駆出率)=38%まで落ちた。正常値は55%が基準となっている。

治療後、毎日続けたリハビリの効果か、6ヶ月後の心エコー、CPX(心臓負荷試験)において、人並以上に復活していた。

寿命が延びたと心臓リハビリの医師に言われた。かなり酷い病状だったので、年齢的にも普通はここまで復活はしないとも言われた。要因はたまにあるという話で終わった。

謎の復活。

生涯スポーツを実践した私

現在65歳。

スポーツ歴は50年以上になる。昔なら考えられない人生だが、今はこんな生き方をする人も多くいると思う。

私のスポーツ歴概要は、全て競技スポーツで、試合にで続けている。

中高 サッカー部 5年

大学 モトクロス 5年

社会人 トライアスロン 自転車競技 マスタースイム マラソン 35年

それが要因での心臓病なのか、生涯スポーツが良かったのか悪かったのか今の所判断できない。これも謎だ。

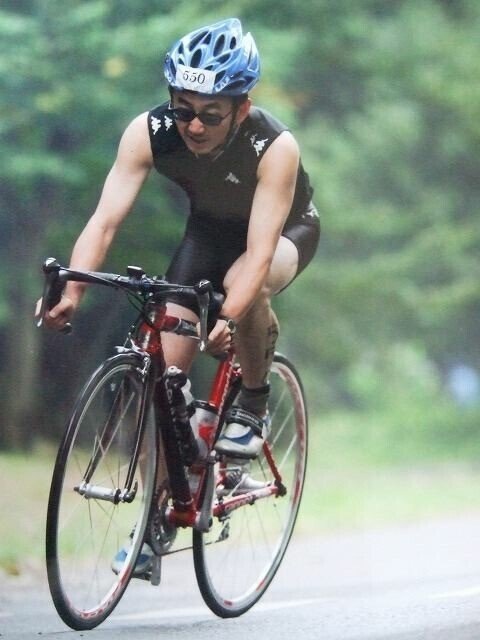

55歳の時、自己記録をお幅に更新したトライアスロン、自転車パートの私。

これも謎だ。

昔から、心臓肥大とか、安静時の不整脈とかスポーツ心臓ではあった。

最近のレントゲンでも肥大したままだ。これが病気でなっているのかスポーツ心臓のためかは、不明。これも謎だ。

謎だらけだが、心不全ではないので、スポーツ心臓が続いていると推測している。

スポーツ心臓

スポーツ心臓は持久的なトレーニングに対して起こる症状。もの凄い筋トレでも大きくなるようだけど、これとは違うので、今回は考えない。

スポーツ心臓とは、ほぼ毎日、持久的な運動を1時間以上を行う心臓に生じる一群の構造的および機能的変化である。心臓肥大 左室の心筋重量 壁厚 および内腔の大きさを増大させる。

ちなみに私はほぼ毎日トレーニングを続けている。それも30年以上に渡る。

このスポーツ心臓、胸が痛むとかの自覚症状はない。

徴候として徐脈、収縮期雑音、過剰心音などがみられる。また心電図異常がよくみられる。それでも治療の必要はない。

またスポーツ心臓は重篤な心疾患との鑑別が必要である。

私の場合、現在重篤な疾患もあり、なんだかよく分からない。

よく言われる例として安静時の心拍数(目安)

一般的な成人の場合、60~80回/1分

スポーツ心臓の方は、40~55回/1分

徐脈とは、不整脈の一種で、30~40回/1分

特徴

運動負荷において、心拍数は最大下負荷では正常より低い。つまり運動時の心拍数は低めだ。

最大負荷では適度に非アスリートの心拍数と同等まで増加する。運動後は急速に回復する。

私も心拍数の回復時間は普通の人より早い、たまに時間がかかる時は、蓄積疲労、ストレス多めの時である。

血圧は、運動中以下であれば正常である。

収縮期血圧(最高血圧)は上昇する

拡張期血圧(最低血圧)は低下する

平均血圧は比較的一定に保たれる

心電図の特徴

安静時の心電図変化の多くが運動中は減少または消失する。

この所見はスポーツ心臓に特有のものであり、病的な状態との鑑別につながる。

私の状況

血圧、体重、心拍数(運動時、安静時) トレーニング量、種類(基本持久トレーニング)などを一時退院していた8月7日から記録する。

入院した2022年7月23日から8月6日、この間はトレーニングはしていない。一時帰宅した8月7日からリハビリという形でトレーニングを開始した。

2度目の入院8月21日から25日は休止、27日から病院のリハビリにも行きながら、自宅でのトレーニングを続ける。基点となる8月26日から検査も始まる

検査の内容

血液検査 8月26日 、9月21日、10月22日、12月27日に実施。

体成分分析 9月3日、12月27日に実施。

CPX検査(心臓負荷試験) 10月1日、12月27日に実施。

スポーツ心臓としての検討

CPX検査が一番わかりやすい。心エコー検査のデータは貰えないが、12月27日で、心機能は38%から55%まで復活している。

不整脈はあるが、心電図は問題ない。これはスポーツ選手にはよくあるものと言われた。レントゲンではやや左心房の肥大がある。

私の測定データ

約200日間のモニターした平均血圧

収縮期血圧 128~109/ 拡張期血圧 77~64 mmHg

上がるときは150/90 下がるときは 95/55とかある。

体重 59.2Kg 体脂肪率 17.6% 退院時より2キロ筋肉が増えた。

安静時心拍数 57 拍/分 程度だ。

CPX検査から

血圧の動きとしては正常。

測定値

まず基本的なことから、以下が検査される。

1)Peak VO2(最高酸素摂取量):

これ以上もはや運動ができないという強度における酸素摂取量。

2)AT(嫌気性代謝閾値):

有酸素運動が無酸素運動に加わる時点での酸素摂取量(乳酸を蓄積することなくできる運動)

3)Peak VO2/HR(最高酸素脈):

最大負荷時の心拍出量(心ポンプ機能)の指標 最大心拍

1回目 10月1日

AT時運動負荷量 92拍/分

AT値時運動負荷量 74W 到達率 年齢に対して 94.5% 体格に対して 95.7%

AT値時酸素摂取量 4.4METs 基準値(同年代健常人)の104.0%

最高心拍数 138拍/分

最高運動負荷量 161W 到達率 年齢に対して 114.6% 体格に対して 117.0%

最高酸素摂取量 7.7METs 基準値(同年代健常人)の109.0%

2回目12月27日

AT値時心拍数 115拍/分

AT値時運動負荷量 84W 到達率 年齢に対して 107.2% 体格に対して 108.7%

AT値時酸素摂取量 6.1METs 基準値(同年代健常人)の144.0%

最高心拍数 161拍/分

最高運動負荷量 171W 到達率 年齢に対して 121.7% 体格に対して 124.3%

最高酸素摂取量 8.8METs 基準値(同年代健常人)の125.0%

スポーツトレーニングでの心拍数の基本

安静時の心拍数

~59/分 アスリート

60~80/分 一般人

81/分~ 体力不足、体調不良など

**実は1月頃から心拍数が80から落ちなかった。

最大心拍数の求め方

最大心拍数=運動負荷を上げていき最高に頑張った時の心拍数。

最大心拍数=220-年齢(歳)

65歳(私)の場合 155

目標心拍数の求め方=適度な有酸素運動。

例:50歳の場合

220-50=170(最大心拍数)× 0.6~0.7 = 102~119

65歳の場合

220-65=155(最大心拍数) × 0.6~0.7 = 93~108

最大心拍数に対して以下で練習負荷を設定する。

65歳の場合

85%~ レース体力向上 131~

70~85% 持久力向上 109~131

60~70% 脂肪燃焼、健康増進 93~109

50~60% ウォームアップ、クールダウン 78~92

以上を基準として、心拍数で私の2回目のデータを見てみる。

AT値時 心拍数 115 最大寸泊数の70%。

最大心拍数 161なので、これは 60歳の年齢に相当する値となっている。

このデータでアスリートとしてフィジカルを確認してみる。

健常者60代との比較

VO2MAX(最大酸素摂取量)125%

VO2MAXのパワー 121%

AT値(AT値酸素摂取量) 144%

AT値のパワー 107%

一応上回ってはいる。

病後のトレーニング

心臓機能が普通の人並みなみに戻っている。リハビリ後のデータとしては、元々トライアスリートなのでAT値は高い。

VO2MAXもそれなりの値だが、このデータからAT水準(最大心拍数からみたAT値の割合%)を上げるのが効果的なトレーニングだと思う。

AT値を上げて、さらにパワーも付けるといい。

ちなみに高強度トレーニングをするには、現在、ステント5本いれたばかりの心臓ではリスクが高い。*

*AT値以上の過負荷で運動を行うと、カテコラミンの増加やアシドーシスによって、心臓に負担がかかり不整脈の誘発や、心不全患者では心臓の動き(左室駆出率)の低下が起こる可能性がある。

ステントの状態、サイボーグみたいな心臓となっている

心臓の冠動脈:右冠状動脈に1本、左冠主幹動脈に1本、左前下行枝に1本、左回旋枝 2本入れている。

AT値を上げるトレーニング

AT水準が0.7程度なので、これを更に0.8まで上げて、AT値もあげる。さらにパワーアップ(筋力)すれば、かなり安全にスポーツが出来ると思う。

方法としては、低強度・レース強度の長時間練習。

ロングジョグやペース走など低強度・中 強度運動を多く行う。

脂肪燃焼効率や持久系の筋力などを向上させ、AT水準を上げる。

体内の糖質量が下がっている朝や食事から時間が空いているタイミングでトレーニングすると効果的だ。

時間帯は飯前だな。これでさらにスポーツ心臓になるのか、ここまでくると健康や長生きにはあまり関係ないような気もする。

色々と復活を目指す・・・頑張ろう。

寿命は縮まったのか

心不全を含む心疾患の寿命は必ずしも心臓の機能と相関しないそうだ。

心機能よりむしろ全身持久力の指標である「最大酸素摂取量」の方が、寿命と強く関連する。

最大酸素摂取量は心臓のポンプ機能や血液運搬、骨格筋、肺拡散能力などが関連するため、いわば全身臓器の総合的な能力と言える。

この最大酸素摂取量は健康な人でも心疾患患者でも高い方が、寿命が長く、一般的に加齢とともに低下する。

「最大酸素摂取量」=「心臓年齢」と考えられている。

今の所、上のデータからでは、私の寿命は65歳から60歳までにはなったが、希望は55歳にしたい。健康年齢を延ばしたい。

心筋梗塞をやっちまったが、寿命は縮まらなかった。

これも運動を長期間やっていたおかげだと思うが、逆くに何故、ここまでの動脈硬化になってしまったかは謎だ。

食生活が影響しているとか、またDNAのなせる技としか思えない。

ちなみに、

「健康診断を10年以上も受けてないからだ」と家族は言っている。

「それは信じられない、ただのアホ」という人もいる。

今の所、食事制限が一番難しい。

「塩分と油脂、濃い味を食べないように、おかし禁止」と家族は言う。

謎解きと1時間以上のトレーニングは更に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?