光村2年国語「お手紙」

「これからの国語を知る会」も8回目となりました。すっかりオンライン開催も慣れてきました。

今回の「これ国」は、埼玉県上尾市の先生と埼玉県所沢市の先生の発表でした。この記事では、光村2年「お手紙」を発表してくださった上尾市の先生の実践を紹介したいと思います。

※所沢市の先生の発表(4年光村「世界にほこる和紙」「伝統工芸のよさを伝えよう」)は別記事で紹介しますので、ぜひ!

まず、上尾市の先生は、なんと初任者!!初任者の先生で発表してくださるなんて、ありがたすぎるし、すごすぎます。(私が初任のころは、家で胡坐をかいていました…)

実践紹介(超ダイジェストで)

発表者の先生にはこと細かく実践の具体を教えていただきました。ここでは、敬意をこめてダイジェストで伝えます。

「お手紙」(アーノルド・ローベル作)は、むか~しから教科書に載っている、いわば王道教材ですね。私も、子供の頃に授業を受けた記憶がうっすらとあります。

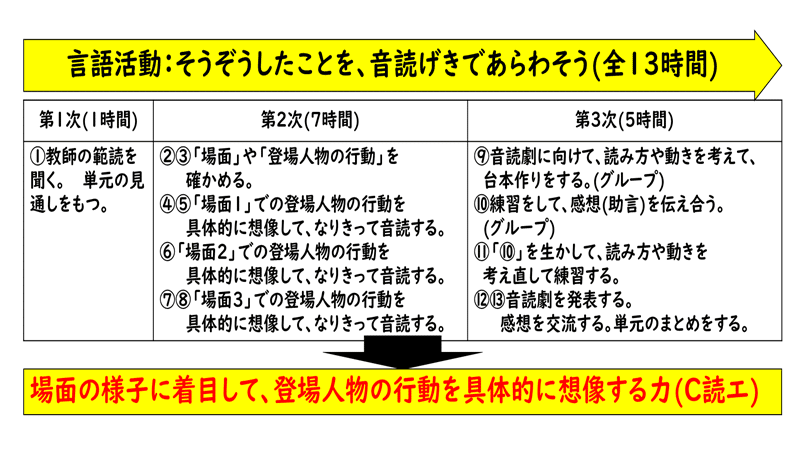

言語活動を「そうぞうしたことを、音読げきであらわそう」(全13時間)と設定しました。その言語活動を通して、身に付けさせたい力が

「場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像すること(C読エ)」

としました。身に付けさせたい力を付けるために講じた手立ては、以下の通り。

①挿絵と文章の関連付け ②言語活動「音読劇」の設定 ③ワークシートの工夫 ④TVを使っての全文掲示 ⑤なりきり音読の導入

とくに効果的だった手立てが

⑤なりきり音読の導入

「なりきり音読」とは、中心人物の心情を読み解くために、お面をかぶって音読をするというもの。

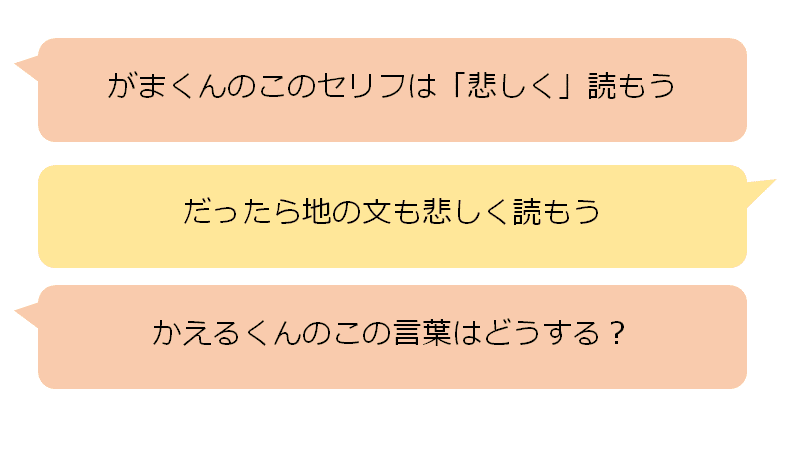

2、3時間目で丁寧に読み取りをした後、4~8時間目に読みを深めながら「なりきり音読」を入れ込むと、どんどん子供たちの音読の仕方が変わっていったようです。

と思考しながら音読する様子がたくさん見れたようです。第3次の「音読劇」に向けてグッと意欲が高まったのでしょう。

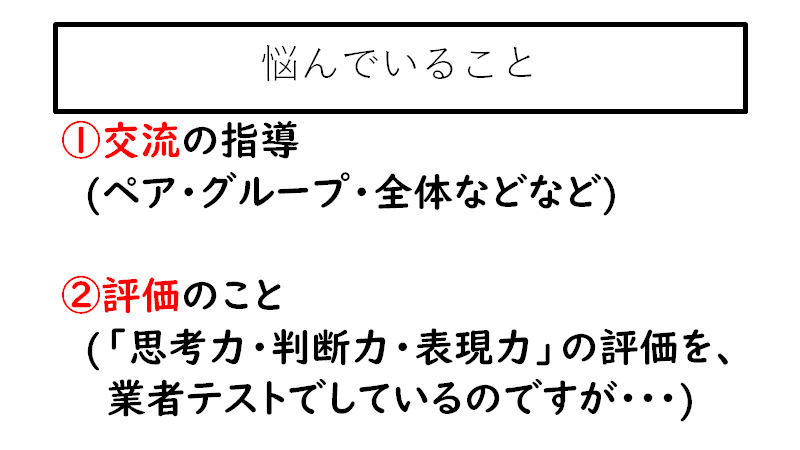

ただ悩んでいることもあるそう。一つ目が交流。上記のような交流も見られたということですが、ただの意見の伝え合いになってしまったり、一方的に助言をして終わりになってしまったりと、交流の効果をあまり感じられなかったとのこと。

二つ目が、評価。この身に付けさせたい力における評価は、具体的にどうはかっていったらよいのか。初任者など若手の素朴な疑問を、結構、即答できないことが多い私です。

交流について

主にこの2点について、グループ協議や児玉裕子先生(十文字学園女子大学)からの御指導がありました。まずは、交流について・・・

「助言」は上から目線だし、高度である

ということ。助言と言わずとも「アドバイスをしよう」なんて使ってませんかね?(私は使ってます…)それって、子供にとっては、とくに低学年児童にとっては、かなり高度なことであるということです。

では、どうするか?

助言ではなく、「よさ」を見つける交流にする

例えば、「〇〇さんの音読を聞いて、真似してみたいところって何かな?」と問うてみたり、「○○くんのこんなところがよかったです」と言わせたりする交流にする。そうすることで、交流すること自体のよさを子供自身が感じ取れるし、読みや音読にどんどん生きてくるのではないか、とのことです。

また、こうした「よさ」を見つける交流は、何も国語だけではありません。普段の様々な教科、生活の中で、教師が「よさ」を価値づけていくことで、国語にも生きてくる。教師自身が、交流のモデリングを普段の授業から行うことが、何よりも大事なんですね~。

評価について

みなさんは、どうですか?毎時間の評価、単元の評価を一応なりにも設定しておきながら、業者テストのみで通知表の評価をつけていませんか?

業者テストは、あくまで「評定」であり「評価」でありません。

評定≠評価

今回に限らず、物語文の授業のポイントは、登場人物の心情がどうなのかということを、教師が明確に持っておくことが大切になります。

それを踏まえたうえで、例えば、この授業で言うなら、音読劇を行う前に、「かえるくんの~の言葉を(心情)のように読みます。」と宣言または、書かせてから行わせるのはどうか、ということです。そうすることで、教師は、その子供が、どんな思いで読み取ったのかということは把握できますよね。

でも、気を付けたいのは、低学年の子供は、思いと技能は別物だということです。心情をとても深く読み取っても、音読が上手くないということは、よくあることだと思います。ルーブリック評価などを用いて、明確な評価規準をもっていながらも弾力的に評価することも大事そうです。

他にも協議会でのポイントは、山ほどありましたが、最後に児玉先生が考える「お手紙」の音読の仕方。他の解釈も成り立つことを前置きしながらもグッとくる話をいただきました。また痺れたぜ~(以下、資料引用)

ぼくは きみが ぼくの しんゆうで ある ことを うれしく おもっています。きみの しんゆう、かえる

私は、この三行は、

早口で 棒読みのように 感情をこめずに へたくそに

音読するのがいい、と思っています。

理由は、

○かえるくんは、本当はがまくんに自分が手紙を出したことを告白するつもりは全くありませんでした。

この前の場面でかえるくんが手紙を書いているときにも、手紙の内容は読者にも明かされていません。手紙を出したことは、読者は分かっているけれど、何を書いたかは知らない、という秘密性に、わくわく感が生まれるようになっています。

つまり、読者もがまくんも、お手紙を読むことによって、かえるくんのサプライズに大いに喜ぶはずである、というのがこの前の場面になっているのです。

○ところが、「お手紙を読む」という一番楽しみなサプライズを台無しにしてしまうことになるのは、仕掛け人であるかえるくん自身、というのが、この場面です。

あくまでも秘密を守りきり、手紙が届いたときとその手紙を読んだときのがまくんの驚き=喜びを楽しむはずだったのに、手紙を出したことも自分でしゃべっちゃいましたし、あろうことか手紙に何を書いたかまで、ばらしてしまったのです。

それはかえるくんの本意では決してありません。彼は、ぎりぎりまでなんとかごまかして、がまくんにこのままお手紙を待っていてもらうように説得していたのですが、どうしても言わざるをえなくなってしまったのです。

○ですから、かえるくんは、むしろ「しぶしぶ」「いやいや」、あるいは勢いにまかせて「つい」「うっかり」手紙の内容を話してしまった。

というのが私の読み取りです。

○だから、早口で 棒読みのように 感情をこめずに へたくそに 音読するというのが私の考えです。

○感情をこめずに、へたくそに音読するからこそ、次の、がまくんの「ああ」「とても いいお手紙だ。」という言葉が生きるのではないでしょうか?

つまり、音声言語としては、ちっともいい手紙に聞こえないのに、がまくんはそれを「いいお手紙だ。」という。そこにこの物語の主題があるのだと思うのですが…

○だからこそ、もうサプライズはないにもかかわらず、ふたり(かえるくんとがまくん)は「とてもしあわせな気もちで」お手紙を待つことになるのです。

次回は令和3年1月29日(金)19:30~「ごんぎつね」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?