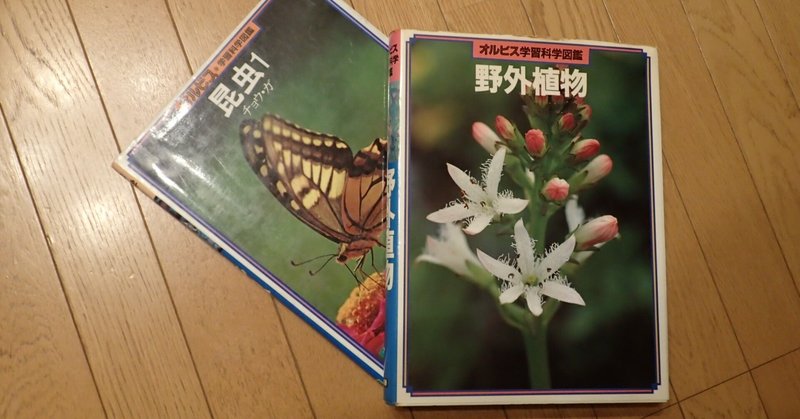

オルビス学習科学図鑑 『野外植物』『昆虫1』

『野外植物』

オルビス学習図鑑シリーズの『野外植物』、そんなには使わないけど、困ったときに開くと、ああ、よかった!ってことがままある。

買ったのは今から20年以上前だ。手元にあるものは、奥付を見ると1999年7月24日 新訂版第9刷だ。買った本屋はもうなくなっている。

電車男(長男)が雑草に興味を持ったので、私ももっと知りたいと思って、いっしょに見るのも楽しいだろうと新しい図鑑を買ったのだ。

この図鑑に惹かれたのは、花の色別かつ花びらの枚数別に分類がされているところだ。

たいていの植物図鑑は、科ごとに分類されている。たしかに科ごとに似たような特徴があるのでそれはそれで有用なのだが、特に初心者のうちは、どの植物がどの科に属するかなんて、知らない。

それよりも見た目で、パッと調べられる方がいい。そして、植物の名前を知りたくなるのは、たいていの場合、花が咲いているときだ。「あ、この花、なんていうんだろう。」あなたもそんな気持ちになったことは一度や二度ではないはずだ。

さらに素晴らしいのは、例えば、タンポポ(キク科)は5枚花びらなのだが、そんなことは教わらなければまず知らない。見た目上は、タンポポの花びらは、いっぱいだ。

この『野外植物』ではどのように分類されているかというと、本来すべて5枚花びらの合弁花であるキク科の植物は、「7枚以上の花びら」の項目に配置されている。専門家が見たらそりゃツッコミ入るかもしれないけど、実戦的で、めちゃくちゃ親切じゃない?

今ここを書くために「黄・オレンジ色の花」の「7枚以上の花びら」のところをおそらく10年ぶりどころではないくらい久しぶりに開いたけど、特に下の方の付け根のあたりの紙がよれよれ。電車男が、何度も何度も開いたんだよな。P101のノゲシとオニノゲシの葉のつけ方の違い、よく得意げに話してたよなあ。知らない人にも説明してたっけ。

昨日は、この図鑑久しぶりに開いた。

虫が頻繁にきていた卯の花、ヒメウツギだなとあたりがついたが、もう一つ、ヒメウツギにしては背が高く、おかしいなと思っていたところ、開いて、あ、そうかとわかった。

#君の名は

— 混沌 (@konton57) April 28, 2023

姫とってウツギでいいのではないかと気づく。樹高がそれだと合う。

定価で買った図鑑が超破格で衝撃。https://t.co/Ed9OnKEXVr

この図鑑にウツギ類の葉の比較も出ている。

定価2920円+消費税5%で買った本が、たったの54円だよ。ないわぁ。

あれ、1円で出たよ、ここには。

ないわぁ。

買って損はないと思う。そして、ここから買ってもらっても1円だと私にはアフィリエイト収入も入らない(笑)。

『昆虫1』

『野外植物』をアマゾンで調べてたら類書を出してくるのがアマゾンさんのすごいところ。『昆虫1』はチョウ・ガで1冊。

お、これはと思ったね。蛾について新しい知見が得られるかもしれない。

『野外植物』よりはお値段張るけど、内容良ければこんなのタダ同然じゃん。

図書館で見たような気もするので、さっそく検索。

ウソ、閉架図書に1冊あるだけだよ。しかもあの図書館まで行く必要アリ。

調べたのは実は昨日で、今日の昆活はもともと地元でしようと思っていたので、前日の時点で今日の目的地は決まった。

ちょっと体調がいまいちだったので(昨日張り切りすぎたか)、行くのはやめて予約で最寄り図書館に取り寄せかと迷ったが、それだと最短で2日火曜日になりそうな気がしたので、お昼ご飯食べた後、ちょっと頑張った。

図書館までの道のり、やっぱり虫は不調。

バラを中心に主に花の写真を撮った。

いろいろ寄り道しながら図書館に着く。閉架図書から美人の司書さん帰ってくるまでちょっと時間あった。

帰り道はちょこちょこ虫見つかる。

そこはまた別の記事にするとして、家で開くと、ガーン。

蝶ばっかり。蛾のページが圧倒的に少ない。種数でいうと逆なのに、人気をまあ反映しているんだろうけど。売れる本作らないといけないからね。まあ、これにて中古を買うのは中止決定。

昨日初めて見たクモガタヒョウモンを見ているうちに、ああ、そうだ、ツマグロヒョウモンは?と調べたら、なんと、なんと。

日本ではほとんど全土で採集されるが、完全にすみついているのは四国、九州以南の暖地である。

今、私が最も見るヒョウモンチョウは、ツマグロヒョウモンである。最も見るどころではない、ほとんどすべてに近いくらいだ。ミドリヒョウモンを見るのは年間ゼロから数回。他はない。昨日のクモガタヒョウモンなどは、今年の運をすべて使い果たしたんじゃないかとさえ思っている。

今日はツマグロヒョウモン今シーズン(たぶん)第2号を撮った。

まだオスしか見ていない。

ちなみに、もう10年以上前になると思うが、図書館で借りた板橋区の全生物調査というような資料には、ツマグロヒョウモンは出ていなかった。出版されたのは1990年代の初頭だった。実質的な調査はおそらく1980年代後半だろう。

こちらの『オルビス学習科学図鑑 昆虫1』は初版発行が昭和58年=1983年だから、やはり状況は似たようなものだろう。

しかし、全土で採集できるということは、北海道も含まれるということだ。園芸種のパンジーなどについた卵や幼虫が全国に流通して、成長して、それらが育つということなんだろうなあ。

トロン(長女)の小学校の同級生の家がやっていた(今はもうなくなってしまった)園芸店で、パンジーにツマグロヒョウモンのメスが産卵しているのを見たことがある。ああ、やっぱりこうやって広がっていくのだなと思った。

もしやと思ってナガサキアゲハの分布を見たら、こんな。

うちのまわりで、そこまで多くはないけど、それでも、ふつうに見られますよぉ。

混沌の間のトップページ、B公園で撮ったナガサキアゲハのメスですから。

分布がもうだいぶ変わってるんだね。資料としての価値高いかも。

買うなら早い者勝ちだな。迷っちゃうな。買わないと言ったけど!

サポートありがとうございます。いただいたサポートは記事の充実のための費用にあてがいます。