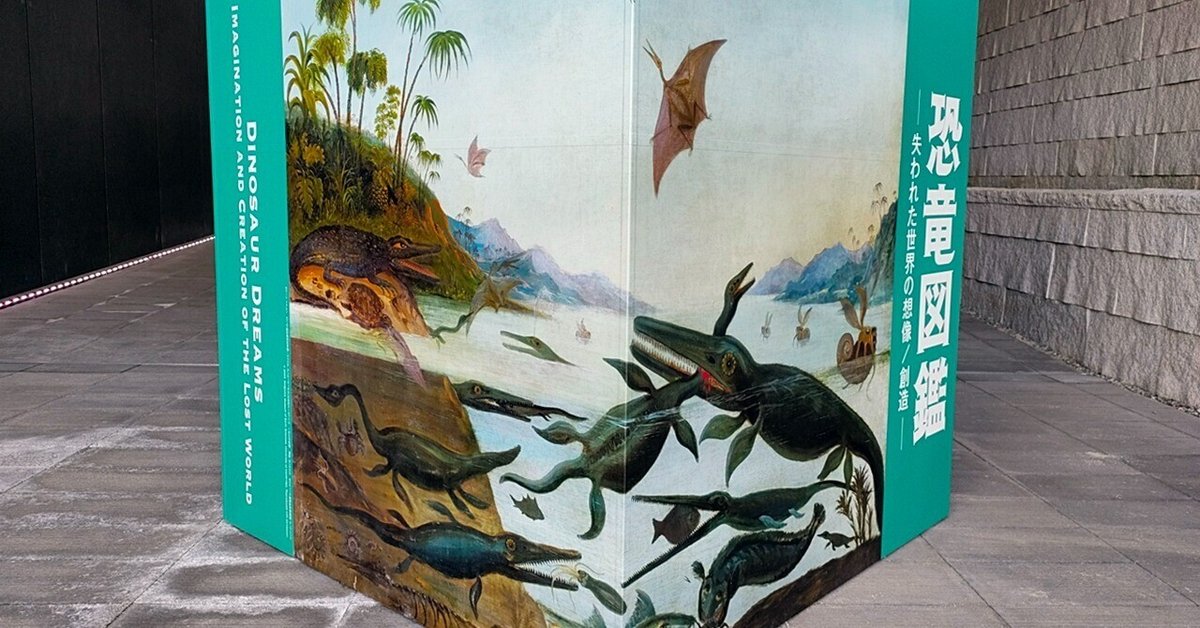

兵庫県立美術館 特別展「恐竜図鑑―失われた世界の想像/創造─」~展覧会#36~

Dinosaur Dreams: Imagination and Creation of the Lost World

美術館で恐竜展?

そんな疑問が興味に変わり、閉幕間際の兵庫県立美術館に足を運びました。

今回の展覧会は、いわば「描かれた恐竜たち」の展覧会です。そこには恐竜化石も復元模型も存在しません。

恐竜たちが地球を支配していたのは、今から2億年以上前に始まる中生代(2億5000年前~6600万年前)です。気が遠くなるような太古の昔、気が遠くなるような長い間、彼らはこの地球上で繁栄していました。

そんな恐竜の存在を人間が知ったのは、わずか200年前のことです。その巨大な化石を見て、ギリシャ語で「恐ろしいほどに大きい(deinos)」「トカゲ(sauros)」→「dinosauria」と名付けられました。当初は爬虫類の祖先と考えられたのでしょう。

日本では、横山又次郎『化石学教科書中巻』(1895年)で、初めて「恐竜」という造語が用いられたそうです。

今回の展覧会は、200年前から現代までの恐竜復元図の足跡をたどる異色の美術展です。

展覧会の構成

特別展「恐竜図鑑」は、次の4章で構成されていました。

1「恐竜誕生―黎明期の奇妙な怪物たち」

2「古典的恐竜像の確立と大衆化」

3「日本の恐竜受容史」

4「科学的知見によるイメージの再構築」

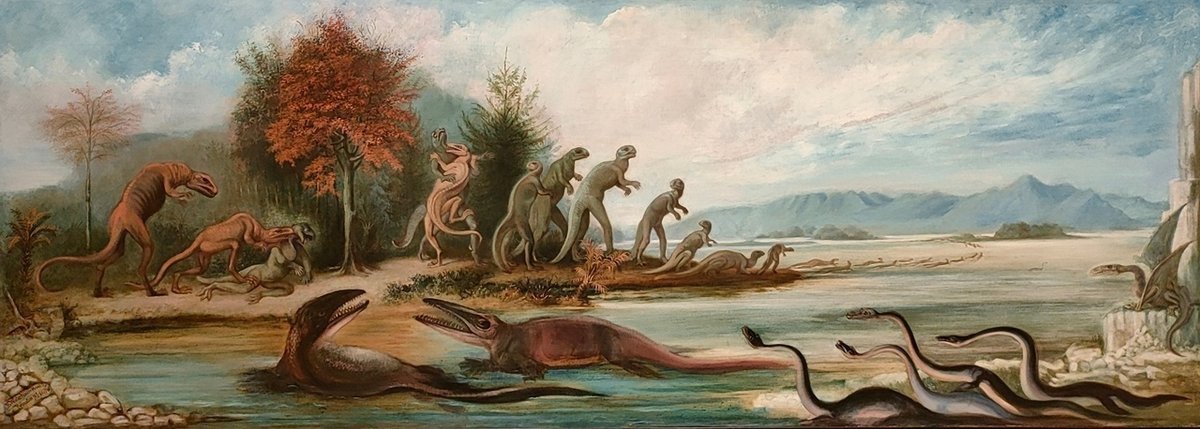

1「恐竜誕生―黎明期の奇妙な怪物たち」

子どもの頃に見た図鑑にこんな絵があったかも。

この絵、部分を拡大して見ると、どこか人間っぽい姿態でおもしろい。

2「古典的恐竜像の確立と大衆化」

仲間喧嘩? 宙を跳んでる!

こんな対決も。

木登り恐竜だって、いる!

3「日本の恐竜受容史」

19世紀に欧米で成立した恐竜の概念やイメージは、19世紀末には日本にも伝わります。古生物学者の横山又次郎が「恐竜」という訳語を紹介したのは、先にも述べたとおりです。

恐竜のイメージは、ジュール・ベルヌの『地底旅行』やアーサー・コナン・ドイルの『失われた世界』などのSFでも形づくられ、恐竜の模型や玩具も作成されるようになります。

この第3章では、恐竜グッズの収集家西村博のコレクションや、所十三の恐竜をテーマにした漫画「DINO2(ディノディノ)」などが紹介されています。また、恐竜をモチーフにした最近のファインアートも見どころです。

(第3章の展示室は、ほとんど撮影禁止でした)

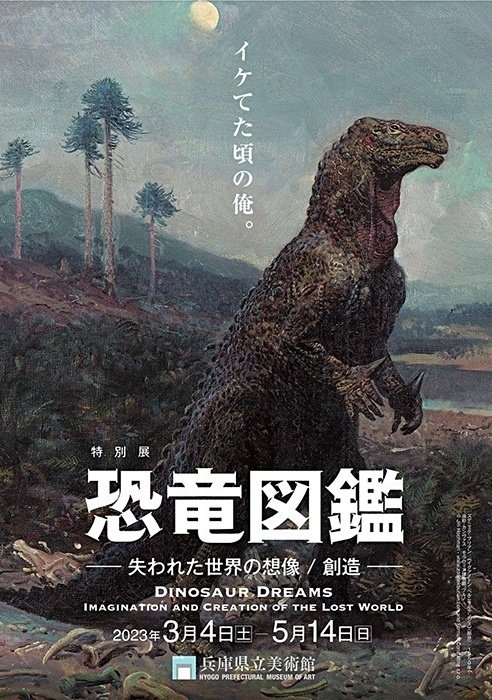

(特別展 恐竜図鑑 チラシより)

(特別展 恐竜図鑑 探検手帖より)

https://www.ktv.jp/event/wp-content/uploads/sites/5/2023/04/guide_kakunin_compressed.pdf

4「科学的知見によるイメージの再構築」

60年代から70年代にかけては「恐竜ルネサンス」と言われています。研究が進んで、恐竜は蛇やトカゲといった爬虫類とは違って、哺乳類や鳥類に近い恒温動物だという考えが提唱され、機敏に動き回るイメージに変わっていきます。そのような科学的知見に基づいた恐竜図が描かれるようになりました。

子ども心に戻って楽しめる展覧会でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?