直前期の演習スピード

「医師国家試験の取扱説明書」は

速読よりは精読に照準が当てられています。

これは特に直前期に有用な性質だと

筆者は考えています。

このnote記事は10月の公開で

直前期まではまだ時間があります。

心の準備という意味も込めて

年を越した頃の直前期のことを

先取りしたいと思います。

以下は、直前期の想定についての話です。

直前期になると

・とにかく問題演習量(解く問題数)を増やしたい心理になる

・焦りや不安がさらにその心理を助長させる

・反復的な既習が正解の選択肢やkeywordを際立たせる

・結果的に、演習フォームが雑になりやすい

という現象が起こります。

よく受験生には

直前期の本番へのコンディショニングでは

演習のスピードをスローダウンするよう助言します。

スローと言っても

「本番で同じような問題が出題されたら

どのようなアプローチで問題を解くか」

というルールを丁寧に確認することが真の目的です。

いちばん避けたいのは

Key Wordのみを拾い上げて

ふわっと診断して

選択肢に飛び付くというパターンです。

以前の医師国家試験では

これで十分合格点に達することもできたのでしょうが、

合格基準点が高く(一般臨床が7割超え)なっている

昨今の医師国家試験では

ケアレスミスは致命傷に繋がってしまいます。

それを象徴するのが113E48です。

必修問題であるにもかかわらず

正答率が35.2%(出典:Question Bank)という

当時の受験生の間で話題になった奇問です。

個人的には梅毒の第2選択がテーマなので

必修問題としては不適切だと思うのですが、

ケアレスミスがどのようにして起こるのかを

考えるには良い題材だと思います。

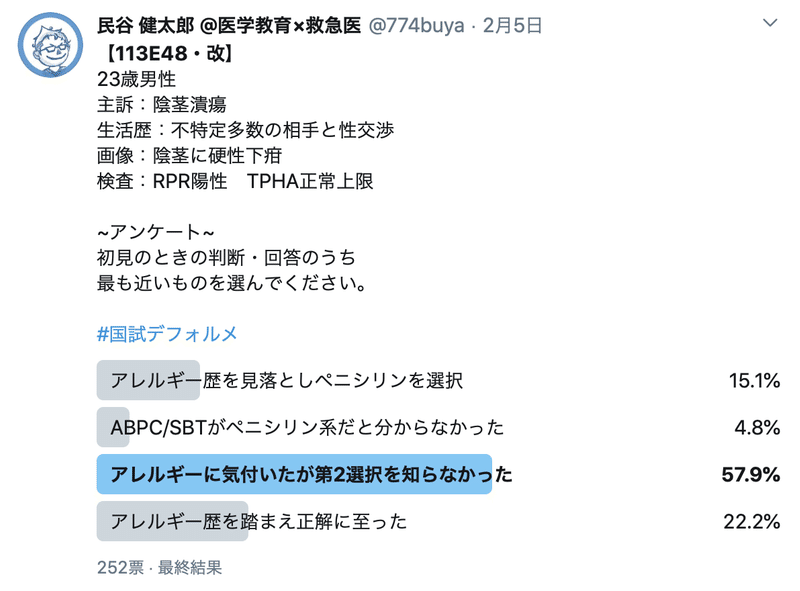

これは第114回の本番(2020/2/8-9実施)数日前に

Twitterで問うたアンケート結果です。

注目すべきは

「アレルギー歴を見落としペニシリンを選択した」

という15%の群でしょう。

結果的には113E48は

合否に影響を与えない問題になりましたが、

ペニシリン系を選択して「禁忌肢を踏んだかもしれない」と

血の気が引けるような受験生も

少なからずいたのではと想像すると

やはり本番には魔物が潜んでいると言われる所以も

分かるような気がします。

このようなエラーは

「光る竹現象」というネーミングで括って

自著で取り上げて説明しているので

自分に該当するという方は

一読することをオススメします。

[概要]

まるで竹取物語の翁が

光る竹を見つけて

飛び付いてしまうかのごとく、

周囲の視覚情報が全く

目に入らなくなってしまう現象

[症状]

答え合わせの後に、

読み飛ばしをした箇所に

回答の根拠が存在していることに気付く

[keyword]

「キターーーーーー!!」

[解説]

直前期に「とにかく演習量をこなしたい」

と意気込んでいる受験生には

要注意だと警鐘したい。

(p304 巻末付録2 エラー集⑤ 光る竹現象 より部分的に引用)

このように

直前期の演習スピードは

致命的なケアレスミスにも繋がるので

上述のように「スロー・ダウン」を心がけて

演習フォームを崩さないことが大事になります。

その解決策として推奨しているのが、

47の原則のうち、

冒頭で強調している7つの大原則の中の3つです。

#3

臨床実地問題の本文は

前から後ろへ順に読む

#4

本文→画像→設問→||大きな壁||→選択肢

の順を厳守する

#5

文字は全てに目を通す

演習フォームが崩れるときには

・疾患特異性の高い情報が含まれる

症例情報の後半から着目してしまう

・先に選択肢を見てしまう

・文字の読み飛ばしがある

というサインが出ています。

これも多くの国試浪人生が

私に教えてくれたことです。

知識も演習量も合格できる水準にあるのに

それでも不合格になってしまう背景には

明確な理由が存在しています。

自著はそれらを可能な限り言語化して

原則・ルールとしてまとめあげました。

そのようなエラーが

自然に無くなってくれるのが理想なのですが

現実問題としては

かれこれ何年も同じようなエラーで

涙を流す受験生が一定数いるということを

多くの方に知ってほしいですし、

うまく回避してほしいとも思っています。

next ▶︎ 十年後の医学生の手にも