「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法の一部を改正する法律案」衆議院災害対策特別委員長提出(政治家女子48党浜田聡議員のお手伝い)

1・この法案が何故提出されたのか?

第211回 議案種類:衆法 議案名「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案」が提出され、衆議院では賛成多数で可決しています。

「衆法」とは、衆議院議員提出の法律案のことを言います。

この法案は、第201回国会 参議院 決算委員会 第7号 令和2年6月15日に、日本維新の会柳ケ瀬議員が平成30年度の決算に反対し、災害対策事業がずさんだと批判、委員会は会計検査院に「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策の実施状況等について」検査するよう要請し、その会計検査院が令和5年5月17日に報告したその内容をふまえ法案が作成されました。

「会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書

防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に関する会計検査の結果について」 令和5年5月 会計検査院

会計検査院報告までの時系列・流れ

・平成25年12月「強くしなやかな国民生活の実現を図るための 防災・減災等に資する国土強靱化基本法」制定

・平成26年6月3日国土強靱化基本計画を閣議決定

内閣に、国土強靱化推進本部設置

8月:推進本部は、脆弱性評価の指針 を定めて脆弱性評価を実施し公表

・平成30年12月14日国土強靱化基本計画閣議決定

重要なプログラ ムの施策について、特に緊急に実施する必要がある160の対策が定められていて、これらの対策を「3か年緊急対策」として平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施する こととされています。

図表0-4は、その160の対策の内容です。

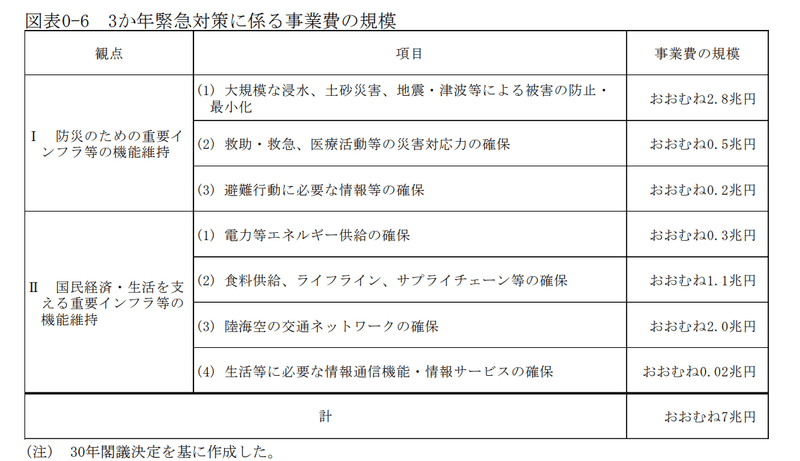

30年閣議決定によると、3か年緊急対策に係る事業費の規模は、図表0-6のとおり、 おおむね7兆円を目途と報告書にはあります。

P11には、「推進室によると3か年緊急対策として実施 する事業の事業費のうち国が支出する額は3兆円台半ばと見込まれています」とあります。

(令和2年2月5日、大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員から新型コロナウイルスの感染が確認)

・令和2年6月15日 参議院決算委員会で日本維新の会柳ケ瀬議員が発言し国土強靭化推進室の不備を指摘しました。

(これは平成30年度の分の決算委員会なんです。減税界隈では国会の決算が1年半後に行われるという衝撃的な話が話題になった事があるのですが、皆さんは国会の決算承認が1年半後だってご存知でしたか?)(^▽^)/

つまり年度末の決算が行われれてから一年半もの時間が有り、会計検査員に年度末後に一度指摘されてるのにも関わらず、問題の事業の詳細が報告されて無いと言うことでも有ります。

日本維新の会 柳ケ瀬裕文議員

第201回国会 参議院 決算委員会第7号 令和2年6月15日二点目は、災害対策事業がずさんなことであります。 平成三十年度決算について会計検査院が災害対策事業を重点検査した結果、無駄や問題点が明らかになりました。高速道路管理事務所等の非常用自家発電設備の約二割がハザードマップの浸水想定区域にある事務所に位置していたり、防災重点ため池等約一万か所調べたら約四割で危険性の判定が不十分であったりと、枚挙にいとまがありません。 近年は、台風や豪雨、地震など自然災害が頻発し、国民生活が脅かされています。このため、減災・防災関係予算は甘い査定で増えていることは否定できません。多額の税金を投じながら、さしたる効果を生み出していない現状は許容できません。

この発言に対して、委員会に諮り、国会法105条により委員長は会計検査院へ報告するよう要請しました。

・令和2年12月に「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化 対策」が閣議決定

事業規模等を定め集中的に対策を実施する期間:令和3年度(2021年度)~令和7年度(2025年度)の5年間

(国土強靱化推進本部決定)

・会計検査院は、令和5年5月17日に委員会に報告。

こちらはその報告書の概要になります。

内閣官房国土強靭化推進室は支出額の集計をしていないし把握もされて無かった。概ね7兆円のうち国の支出が3兆円分。1万円2万円の話では無く、納税者に取っては天文学的な数兆円の話で、把握していないという報告がちょっと信じられませんでした。

また、報告には30年閣議決定での耐震化の対策以外の施設を整備する事業が行われていたとあり、目的が伝わっていない事もあるのかも知れませんが、たぶん現場での何らかの判断があったのだろうと容易に想像できました。つまり、平成30年には豪雨による大災害や令和元年には山形県沖の地震や台風の被害が発生した年でもあります。

会計検査院の報告書で、委員会からの要請の内容です。

要請(令和2年6月15日)された事項は、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に関する次の各事項

①緊急対策の実施状況及び予算の執行状況

②緊急対策による効果の発現状況

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(30年閣議決定)等に基づき、11府省庁において特に緊急に実施すべき160対策を平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施(事業費は7兆円を想定。うち国費の見込みは3兆円)

施策の推進に係る総合調整等は内閣官房国土強靱化推進室(推進室)

2020年令和2年1月武漢発新型コロナウィルスが世界中に拡散され、つい最近まで猛威を振るいました。

その間日本もまた緊急事態宣言やワクチン接種、黙食、三密、給付金などこれまで経験した事もない様な事が続きました。

2020東京オリンピックは延期になり2021年コロナ禍でオリンピックが行われました。官僚の方々もコロナ対応と働き方改革でリモートワークが行われ、これまでとは勝手が違ってしまったのかも知れません。

しかしそれでも、推進室は3か年緊急対策の予算総額計3兆6790億円の報告を受けておらず、集計していない訳です。

ですから、この頃は失業して生活に困ったり先を憂いて自殺してる若者が沢山いた訳で、税金の裏にいる納税者の顔が見えてないのだろうと思う気持ちも有るのです。

「3地方支分部局並びに10道県及び287市町村等が17対策(文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省)として実施した事業の一部は、30年閣議決定等に明記されていない内容(事業に係る支出済額計672億5208万円)」

「推進室によれば、30年閣議決定等において示されている対策の内容と一致する事業以外の事業を3か年緊急対策として実施してはならないことにはなっていない」

「閣議決定等に明記されてない内容」は何だったのか気になる所です。その内容こそ時期的に緊急性があった事に使われた可能性も大きいですし、現場での判断でそうしたのかも知れません。それとももしかしたら、『国家のシロアリ』に書かれているような、東北大震災の時の復興予算が使途不明瞭で適切でない事に使われた事から考えると、今回政府から報告を促されておらず、適当に処理してどこかにプールされたのかも知れません。

減税を望む者としては、無駄を省いて歳出削減していただきたい。効率的効果的に事業を行い税金の無駄を無くして欲しいと強く願っています。

2・「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案」について

21 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案

新旧対照表から、追加された部分を太字にしました。

新旧法案表で、改正された部分の追加された所を太字にしてあります。新しい言葉で「国土強靱化実施中期計画」が加わっていますが、これは具体的な実施計画です。

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第十一条の次に次の一条を加える。

(国土強靱化実施中期計画)

第十一条の二 政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。

2 国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標

三 国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模

四 前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項

3 第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。

第十二条(見出しを含む。)中「国土強靱化基本計画」の下に「又は国土強靱化実施中期計画」を加える。

第十六条第一号及び第二号中「国土強靱化基本計画」の下に「及び国土強靱化実施中期計画」を加え、同条に次の二項を加える。

2 本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。

第十七条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

第二十二条の次に次の見出し及び二条を加える。

(国土強靱化推進会議)

第二十二条の二 本部に、第十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。

第二十二条の三 推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。

2 推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。

5 推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

2 政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

現在、内閣官房国土強靱化推進室から「国土強靱化基本計画(素案)」及び「国土強靱化年次計画2023(素案)」に関する意見募集についてのパブリックコメントが出ています。その中に、国土強靱化基本計画(素案)国土強靱化年次計画2023(素案) があり、令和5年6月15日締め切りです。「本件は、行政手続法上の意見公募手続の対象には該当せず、任意で意見募集を行うものであるため。」とあり、審議会や有識者会議を経て出された物では無いようです。

自民党のHPには、「デジタル技術を活用した国土強靱化へ

新たな国土強靱化基本計画について議論」という投稿があり、3月22日、会議を開き、政府が本年夏の改定を目指し作成を進める新たな国土強靱化基本計画の骨子案について、関係省庁から説明を受け議論したとあります。

パブコメの中にある国土強靱化基本計画(素案)を見ると、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等も踏まえて22 本計画を見直し、国土強靱化の取組の強化を図ることとするとあり、主要事項には南海トラフ地震を意識した対応になっており、目次を見るとデジタル技術を活用した項目が多く見られます。

この基本計画は、基本法第17条第1項から 国土強靱化推進本部 により脆弱性評価の指針を定め、脆弱性評価を行い、その結果に基づいて、国土強靱化基本計画の案を作成されました。その「脆弱性評価の結果」の想定するリスクは、南海トラフだとはっきり書かれています。

ざっと見て気になった事は、基本的な進め方にPDCAサイクルの活用と書いてあって、災害は想定してない事が様々起きるのにPDCAで間に合うんだろうかと思いました。不測の事態には臨機応変に動く事が重要で、OODAループの対応が必要なのではないでしょうか?

はじめは資料も法案も直ぐには見つからず何を議論してるのか想像もつかず、まずはSNSや国会で議論されてる内容を見て見ました。

委員長の江崎拓議員のブログには、

国土強靭化基本法につきましては、同法に基づいて策定された「国土強靭化基本計画」により、「三か年緊急対策」・「五か年加速化対策」による国土強靭化の取組が実施され、大きな効果を上げています。

効果発揮の代表的な例としては、広島市安佐北区の太田川水系根谷川の引堤・河道掘削等を前倒しで実施したことにより、令和3年8月の大雨時に家屋への浸水を防止したこと。また、福島県大熊町の国道6号熊川橋の耐震補強を実施したことにより、令和4年3月の福島県沖を震源とする地震の発生時において、緊急輸送道路の通行止めを未然に防止することが出来ました。

また私の地元宮崎県延岡市北町地区では、平成17年の台風で1,176戸の家屋が浸水被害に遭いましたが、五ヶ瀬川の築堤、河道掘削を実施したことや、ダムの事前放流により、昨年9月の台風14号では浸水戸数が50戸と大幅に減少させることが出来ました。

同じく高鍋町宮越地区でも、小丸川の「宮越排水機場」を台風シーズン前の昨年9月に暫定運用したことにより、170戸の床上・床下の浸水被害が発生した平成17年台風と同程度の雨量を昨年の台風14号で記録しましたが、浸水家屋は確認されませんでした。

更に日之影町においても、昨年の台風14号災害において町道が決壊しましたが、林道橋である「乙女大橋」の完成により、乙女地区と高千穂町狩底地区を結ぶ迂回路として、集落の孤立を防ぐことが出来ました。

この様に、国土強靭化における事業が功を奏し、被害の防止や軽減につながった事例が数多く確認されております。今回の法改正の趣旨は、現行の「五か年加速化対策」の終了後も、法律に基づいて引き続き対策を講じるものでありますので、今国会での成立と予算の確保に全力で取り組んでまいります。

第211回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号 令和5年4月14日

080 猪瀬直樹

○猪瀬直樹君 昨年の六月に閣議決定された骨太の方針において、計画策定の義務付けは必要最小限とし、努力義務やできる規定ってやつですね、何々ができるという、できる規定をできるだけ新設しないと明示されました。 その結果、どれほどの計画の廃止が進んだのかというと、たったの一件です。他の計画との一体化などは二十八件あり、具体例としては、がん対策推進計画や循環器病対策推進計画、同じようなもので、これ医療計画として統合できるようになると。当たり前のことですよ、これは。がん対策も循環器病対策も、どっちも医療の一部ですからね。それをわざわざ別個に計画作成したわけなんで、統合するのは当たり前なんだけど。もう一つ、地震防災緊急事業五箇年計画は国土強靱化計画と一体的に作ると、これも同じこと言っているだけですね。 具体的な事例がこの程度では廃止や統合が進んでいると到底言えないんじゃないかと。今後に向けた具体的な数値目標はあるのかどうか、これ参考人かな。(発言する者あり)はい。

○政府参考人(加藤主税君) 現在はまだ、数値といいますか、具体的な数値目標というふうなものは持っておりません。その点も含めまして議論をしていくというふうなことでございます。

○猪瀬直樹君 内閣府としては骨太の方針どおり廃止や統合を進めて計画策定の数を減らしていきたいが、計画を作ったら各省庁の抵抗に遭ってしまってなかなか進まないんじゃないかというのが実態なんじゃないでしょうか。 計画の基になっている法律が一度できると、なくならないことが原因で、例えば、過疎法は総務省、半島振興法や離島振興法は国交省、山村振興法は農水省と、こういうふうになっているんで、同じことを違う法律で定めているわけですね。 こういう霞が関の都合で自分たちの縦割りを押し付けて自治体に無駄な仕事を増やしている、こういうことなんですよ、大臣。いかがですか。

第211回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号 令和5年4月14日

仁比聡平君

こうした流域全体の治水を進めていく上で、やっぱり技術的支援とともに財政的な支援がどうしても必要だと思うんですが、大臣の御認識と決意をお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(谷公一君) 豪雨による洪水などの被害を防ぐため、御指摘のような様々な河川関連の事業は大変重要なものだと認識しております。 政府としては、そのため、現在、国土強靱化五か年加速化対策を推進しているところでございますけれども、この対策後においても、中長期的な明確な見通しの下で、継続的、安定的に取組を進めていくことがそれぞれ地域の要望に応えることになるというふうに思っております。 流域治水対策を含め、国土強靱化の着実な推進に向けて、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

第211回国会 参議院 決算委員会 第5号 令和5年4月17日

025 木村実

○政府参考人(木村実君) お答えいたします。 国土形成計画は、その前身である全国総合開発計画の時代から、時々の社会経済状況や長期的な展望を踏まえて国土づくりの理念や将来ビジョンを掲げられてきました。 現行計画は二〇一五年に閣議決定されたものでございますけれども、この計画の下に、これまで地方創生や防災・減災、国土強靱化の取組等と相まって政府全体で各種の施策を展開してまいりましたけれども、個々の施策の進展は一定程度評価されるものでありますけれども、全体といたしましては、東京一極集中や未曽有の人口減少あるいは少子高齢化がもたらす地方の危機などの課題は依然として存在し、一層の取組が必要となっているところでございます。さらに、自然災害の激甚化、頻発化やデジタル化の急速な進展、緊迫化する安全保障上の課題の深刻化など社会経済情勢の大きな変化に直面しておりまして、委員御指摘のとおり、現在新たな国土形成計画の検討を進めているところでございます。 新計画、現在素案の段階でございますけれども、計画の実効性を確保するためには、まずは具体的な実効策を新しい計画にできるだけ位置付けていくと、これが重要だと思っております。そのために、引き続き関係府省と緊密に連携いたしまして、あらゆる政策を総動員して、政府一丸となって計画の実効性の確保に取り組んでまいりたいと思います。

確かにここ数年の線状降水帯の長時間豪雨は異常で大災害が続いておりますので河川の氾濫には皆さん関心も高いようです。質問の多くも地元のご事情を話される方も見え、基本計画について深い議論は無いように思います。

さらに、質疑の中で財政的支援が必要だとか、継続的、安定的に取組を進めていくこととかの言葉を聞くと永遠に補助金バラマキとコンクリートの工事が日本中で行われるのだろうと気付くのです。

その中で日本維新の会の猪瀬議員が閣議決定された骨太の方針の話をされており、もしかしたらその時は岸田政権も規制の多さや現場での疲弊した職員を知っていたのかも知れませんが、今国会を見ていると次々と作られる法律の多さとその内容にただただ驚くばかりです。

少なくともこの「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法の一部を改正する法律案」は、平成30年度決算の不備が指摘され、会計検査院が検査した内容から実際は予算が何に使われていたのかや、推進室が何故把握できなかったのかなどを、本来明らかにするべき事だとおもうのですが、実際には触れられておらず疑問です。

猪瀬議員の言う「地震防災緊急事業五箇年計画」は「地震防災対策特別措置法」で、目的は地震の災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策の強化をはかるのが目的なのだから共通するところでもあります。

3・基本計画は必要?

国土強靭化のニュース記事を見るとまず「日建連、全建、道建協/岸田文雄首相に強靱化中長期計画策定を要望」の記事が見つかりました。同じような記事が複数見られます。

所謂圧力団体です。この法案の利害関係者になります。

この国土強靱化基本計画も国土強靱化年次計画2023(素案) は、役人が書いた机上の空論にしか見えません。次々と作られる様々な基本計画、これを地方の行政職員が理解して事業に組み込み、自治体のサイトを書き換え更新し、住民へ周知してるとはとても思えません。

実際県内の自治体で住民が避難訓練した様子はありません。避難所は約1㎞くらいの所にありますが、全員が入る事も出来ないし、非常用の備蓄品に何があるのか冊子を見る人は殆どいないと思います。避難困難者が誰なのかも知りません。国民保護のページは、ミサイルが来た時に堅固な建物に避難と書いてありますが、地方で堅固な建物は極わずかです。行政職員が内容を理解してるのであれば、本来は平地での身の処し方が書かれているはずです。

さらに、避難行動要支援者マニュアルなどを見て思う事は、避難所への避難は最後で、まずは身内やホテルなど落ち着ける所に避難すべきなのではと思います。

ここ数年確かに以前とは明らかに気象が違い、長時間の豪雨になる線状降水帯の多発や、台風が直接関東地方を襲ったり、冬は冬で豪雪で立ち往生する車の列が見られます。

でも本当に基本計画必要でしょうか?

全部の都道府県に対応する部署が設けられ多額の税金が使われます。地方自治体にもほとんどの所で儲けられるでしょう。河川工事や土砂崩れ対策の工事が行われ、お引越しして貰えば解決するのに、1件のお宅の為に何億円もの工事が行われるかもしれません。

確かに、大きな河川や国道は1つの都道府県では対応できませんが、技術も発展して気象観測もかなり正確に予報されています。昔からの知恵で洪水の時は遊水池や田んぼに引き込んだり、ハザードマップの書き換えなど、普段からの国民自身の災害への備えを十分にするよう自治体は具体的に行動すべきだと思います。そして、転ばぬ先の杖で何でもかんでも与えないで、住民自身が良く考え家族と話し合っておくように、具体的行動を想像出来る様な機会を設けるべきだと思います。

どんなに技術が発展しても天災を取り除く事は出来ません。

寧ろ日本に生きているという事は、天災に対して先人が伝えてくれた深い知識と心の備えを持つ事が大事なのではないでしょうか?

自助・公助・共助、でもまずは自分です。

自分を守る準備が必要です。そして、近隣の方に寄り添うために知ることが重要です。さらに、その上で地域の様子を知る事が重要です。

もし南海トラフが襲ってきたら、日本はどうなるでしょうか?何万人もの方が犠牲になるかも知れません。真冬の寒い気象によっては場合によっては何百万人にもなるかも知れません。そんな時、自衛隊や役人の方々だけで対応できるでしょうか?無理です。地域の皆さんで助け合って生きて行く必要があります。

場合によっては、日本の悲惨な状況に耐えられず未来を考えた場合海外に脱出する人はたぶん多いと思います。場合によったら、災害時に陣頭指揮で対応する係の方々もそうであるかも知れません。

夕張が破たんした時に、役人が真っ先に退職し引っ越ししたと言われてます。つまり、状況を理解してる者の方が逃げ出すのです。

ですから、地方分権で権限を出来るだけ地方に移譲し、普段から我が事として対策をし、皆で自分達を守り抜く決心を持つ事が大事だと思います。

規制はシンプルに解り易くすべきで、普段からやったことも見た事もない事を災害時の地獄の様な状況で出来る訳は有りません。

具体的に、ハザードマップで水没しそうな場所や山に貼られている太陽光パネルの様な物は日本全国禁止にすべきですし、大きな河川や山崩れが起きそうな場所の開発はもっと厳しく条件を出すべきです。

山川の国土を変えるのではなく、地方は少子化も想定してコンパクトシティを形成する様な取り組みを加速すべきと思います。高齢者にとっては都会の方が住みやすいです。しかし、災害時に避難が難しいのであれば、地方に移住をしやすい様に地方自治体とお試し移住の取り決めを行ってはどうでしょう?

被害が及ばない地域の自治体は、被害あった方々をスムーズに受け入れられるような予防ボランティアの実習をして恐れることなく受け入れられるよう訓練すべきです。

次々と出来る規制、新しい規制を作るなら古い不要な規制を2つ以上廃止して下さい。

私は、国土強靭化推進室の詳細な報告と反省なしに、この際限のない補助金バラマキや圧力団体への天下り先確保にもなり得るこの法案に賛成はできません。

以上です。

お読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?