「コミュニティ」と「ボランティア」 安克昌著「心の傷を癒すということ」の記述から

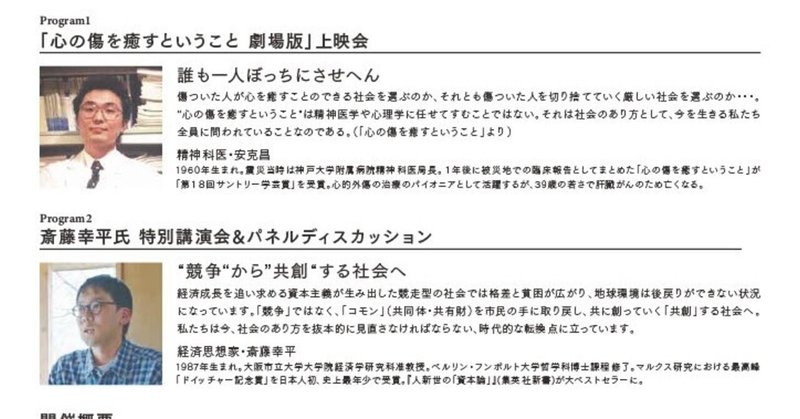

明後日、2022年3月24日、神戸新聞松方ホールで、本作の上映会が行われます。これはコープこうべさんが100周年記念として企画された事業の一環として行われます。テーマは「今こそ、一人ひとりがアクションを。」。そこで原作「心の傷を癒すということ」の中で、「コミュニティ」と「ボランティア」について著述されている箇所を読みながら、自分なりにこのテーマについて考えてみようと思い、文章を書いてみました。ご一読ください。(映画「心の傷を癒すということ」製作委員会・安成洋)

「心の傷を癒すということ」は、自らが阪神淡路大震災に被災しながらも被災者の救護活動に従事した精神科医によるインサイダーレポートです。震災後1年余りが経過した1996年3月に初版が発行されていますが、2000年12月に著者が亡くなるまで、「被災地における心のケア」という課題について、主著以外でも論文・エッセイ・インタビューなどの形で神戸から発信を続けました。

年月の経過とともに、震災のことが人々の記憶から急速に薄れていく中にあっても、震災によって心に負った傷に苦しむ多くの人たちが存在するという現実があることを、被災地から伝え続けて行くことの大切さ、必要性を痛感していたのだと思います。

そのため、著者は、自身が経験し見聞したことを、その背景にある社会の動向も丁寧に織り込みながら、伝えようとしています。見落としていること・書き洩らしていることがないように、また誤解や曲解を招くような表現が無いように注意しながら、そして非専門家でも理解できるように分かりやすくレポートしていくことに主眼を置いていたのでしょう。

同時に、被災地の現実を見る筆者の目線は、常に「この現状を少しでも良くするためにはどうすればいいのか。何とか手掛かりを掴みたい」という、現場の医療者=実践家としての問題意識にも貫かれていました。そのため、全体としては抑制的なトーンで進んでいく著述の中で、自身の思いや主張が、溢れ出るように強く打ち出されている箇所が随所に見られます。その中で特に強い思いが滲み出ていると私には感じられる、「ボランティア」と「コミュニティ」について述べた個所を引用してみたいと思います。

「心的外傷を受ける前と後、回復する前と後では、人とのつき合い方がずいぶんと違ってしまうものである。もう二度と、心的外傷を受ける前のもとの自分に戻ることはできない。心的外傷から回復するために、自分は変わらざるを得ない。社会に復帰する前に、そういう新しい自分との折り合いをつけてはじめて、社会への復帰が可能になるのである。

心的外傷から回復した人に、私は崇高ななにかを感じる。外傷体験によって失ったものはあまりに大きく、それを取り戻すことはできない。だが、それを乗り越えてさらに多くのものを成長させてゆく姿に接した時に、私は人間に対する感動と敬意の念を新たにする。

そして、回復に向けて懸命に生きる人を、敬意をもって受け入れる社会を作ることも〈心のケア〉の重大な意義ではないかと私は思う。」(新増補版P246)

「当事者の心の傷は、第三者にとっては『他人事』なのである。阪神淡路大震災で被災した人も、奥尻や普賢岳などの災害においては第三者だった。当事者は心的外傷の苦痛を味わうだけでなく、『他人事』という視線に囲まれて孤立の苦痛を味わうのである。そして阪神・淡路大震災のような大規模災害においては、当事者である被災者の孤立は、すなわち被災地全体の日本の中での孤立につながるだろう。

ではどうやって当事者と第三者の間の溝を埋めればよいのだろうか。当事者の孤立をどうやって解消すればよいのだろうか。その解答の一つがボランティアである。

ボランティアは、当事者か、第三者か、という対立に『当事者を理解しようとする第三者』という新たな次元をもち込んだ。ボランティアの役割は『存在すること』であるという中井久夫氏の至言がる。つまりボランティアとは、居てくれるだけで価値がある。」(新増補版P247・248)

「阪神・淡路大震災では“ボランティア・ブーム”が起こった。第三者の側から当事者に向かって、多くの人が歩んできてくれた。ボランティアがいなかったら、被災地は日本の中で孤立してしまっただろう。ボランティアは被災地の現状を外部に発信し、被災者の代弁をする役割も果たした。ボランティアが被災地を、日本の社会の中につなぎとめてくれたのである。

私があったボランティアの多くは同業の精神科医たちであった。被災地には一時期たくさんの精神科医がいた。ボランティアとしての交流は、私には新鮮な体験だった。学会や学閥での人脈が“タテの系列”であるとすると、このボランティアの交流は“ヨコの系列”である。震災によって日常の領域を越境して、本来出会うことのない人々が出会った。このネットワークは私にとって震災の残した貴重な収穫であった。

心の傷を癒すためには、“ヨコの関係”が非常に重要である。(中略)孤立しやすい当事者にとってヨコの連帯はかけがえのないものである。

被災者とボランティアの間にも、こうした“ヨコの関係”をつくることが理想である。しかし実際には、世話をするものとされるもの、施すものと受けるもの、といった“タテの関係”の落差を埋めることはむずかしいし、ボランティアが当事者になりきることはできない。それでもボランティアは当事者に歩み寄り、“ヨコの関係”に近づいていく。このことが重要なことであると思う。

当事者への歩み寄りという点では、心理療法の専門家はまさにそのことを重要な仕事の一つにしている。〈治療者―患者〉の関係は治療するものとされるものという“タテの関係”である。しかし、患者に寄り添い、理解し、声を代弁し、患者が社会から孤立しないようにつとめることは、“ヨコの関係”を意識することである。“ヨコの関係”を大切にすることが患者の心的外傷の治療には必要なのである。ボランティアであれ、心理の専門家であれ、当事者に歩み寄ることの大切さは同じである。心的外傷を抱えた当事者にとってその関係が社会との貴重な接点になるからである。」(新増補版P249~251)

「今、具体的な復興計画が行政を中心に展開され、住民との意見の食い違いから軋轢が生まれている。行政主導の都市計画を、一方的に押しつけてはならないと思う。コミュニティというのは自然に発生するフローラ(植物相)のようなものである。無用なもの、無駄なもののなかに大切なものがある。機能性ばかりを追求して計画された都市の住み心地に、ほんとうの満足を感じることができるだろうか。(中略)

被災地のコミュニティの問題は日本全体の問題でもある。日本の社会は、人間の『力強さ』や『傷つかない心』を当然のこととしてきた。(中略)しかし、阪神・淡路大震災によって、人人工的な都市がいかに脆いものであるかということと同時に、人間とはいかに傷つきやすいものであるかということを私たちは思い知らされた。今後、日本の社会は、この人間の傷つきやすさをどう受け入れていくのだろうか。傷ついた人が心を癒すことのできる社会を選ぶのか、それとも傷ついた人を切り捨てていくきびしい社会を選ぶのか・・・・・。

ボランティアやコミュニティという視点に共通しているのは、人と人とのヨコのつながりの大切さである。しかし今、被災地は『ハネムーン期』を終えて、『幻滅期』に入っている。すなわち『被災者の忍耐が限界に達し、援助の遅れや行政の失策への不満が噴出。(・・・・・)被災者は自分の生活の再建と個人的な問題の解決に追われるため、地域への連帯や共感が失われる』(ロモ)。この『幻滅期』を越えて、私たちは再建へと向かわねばならない。それは〈心の傷〉を見て見ないふりをして、我慢して前進することではないだろう。多数派の論理で押しまくり、復興の波に乗れない“被災の当事者”であるつづけている人たちを忘れ去ることではないはずである。

世界は心的外傷で満ちている。“心の傷を癒すということ”は、精神医学や心理学に任せてすむことではない。それは社会のあり方として、今を生きる私たち全員に問われていることなのである。」(新増補版P257~259)

筆者は震災前から、心に傷を負い、苦しむ多くの人たちが、社会の中で不当な扱いを受け、また言われなき偏見に晒されて、更に深刻な「生きにくさ」を抱えてしまっている現状に、精神科医としてどう向き合っていくのか、そしてどのように精神科医療を変えて行くべきなのか、その方向性を模索し続けていました。

阪神・淡路大震災の渦中に身を投じることになっても、その模索は途切れることなく、寧ろより切実な実践的な課題として本人に迫ってきたのだと思います。そんな中で導き出した「答え」が、「人と人のヨコのつながりを大切にする社会」の実現を追い求めることであり、その実現のための有効な道筋として「ボランティア」と「コミュニティ」に大きな可能性を見出したのではないかと私は思っています。

「ボランティア」と「コミュニティ」の存在意義に辿り着いたことは、筆者本人が精神科臨床医の立場から、「何をどうすることができるか。どうすべきか」ということを考え行動して行く際に、阪神淡路大震災前とは明らかに異なる、想像力やモチベーションを喚起させていたのだろうと思います。そして亡くなるまで、その思索と試行は続きました。筆者が亡くなる4か月前の2000年8月に寄稿した論文では、次の様に述べています。

「心理的居場所の問題は、震災に関わらず、しばしば精神科医療で取り上げられるテーマの一つである。それは特定の精神科疾患にかかった人だけの悩みではない。学校に行けない子どもたち、同居家族との間に強い葛藤のある人たち、リストラで職を失った人たち、社会的なマイノリティの人たちなど、居場所のなさを訴えるクライエントはたくさんいる。人はさまざまなストレスやトラウマによって容易に居場所を失ってしまう。人から居場所を奪うことは簡単である。だが、失われた居場所は決して人から与えられて得られるわけではない。いかに理不尽に居場所を奪われた人であっても、その居場所は自分の手で取り戻さなくてはならないのである。そのことを震災時の避難所は如実に表していたと私は思う。

一方、震災を契機に避難所でボランティア活動をした中学生、高校生のなかには、逆の感想を抱く人もいた。すなわち、学校で受動的に与えられた課題を行うことよりも、避難所のなかでそのとき必要とされている仕事を手伝うことに強烈なやりがいを感じたのである。彼らは一時的にでも、震災によって心理的な居場所を見出したのだった。

被災地にコミュニティを復興していく際に、この、居場所の問題を考えていかなくてはならないと私は思う。震災前から、われわれは心の居場所を失いがちな暮らしをしていなかっただろうか。被災者がただ生かされているというのではなく、自分の居場所を見出せるようなコミュニティはどのようなものなのだろうか。」(「越境する知2」発表。新増補版P322・323)

阪神・淡路大震災から5年7か月後の最晩年の文章です。被災地で公営の復興住宅などが次々と建設され、そしてそこに新たな住まいを得ても、心理的居場所を失ってしまった人たちと、診療の場で接し続けていたのだろうと思います。その時に感じた「被災地の復興はこれでいいのか」という疑問、「ではコミュニティの復興はどうあるべきか」ということについて自分なりの答えを模索しています。

「いかに理不尽に居場所を失われた人であっても、その居場所は自分の手で取り戻さなくてはならないのである。」というのが、この時点で到達している筆者の認識です。

「コミュニティは復興していかなければならない。しかし、それは外部から与えられるだけのものであるとすれば、そこに生活する人にとって真の居場所にはならない。ではどうすれば・・・コミュニティとはどうあるべきなのか・・・」。乗り越えて行くべき課題の大きさの前に、じっと佇んでいる姿が目に浮かんできます。残念ながら、筆者がこの時以降に、コミュニティについて書き遺したものはありません。ただ、理不尽にも居場所を奪われた人たちが、その居場所を取り戻そうとするとき、「自分は何ができるだろうか」ということについての記述があります。

「阪神淡路大震災がわれわれの心に残したインパクトはあまりに大きく、ここで触れたのはその一端に過ぎない。

震災後、マスコミによって、被災者の心の傷の重大さが注目され、それに対して、心のケアの必要性が叫ばれた。それは日本の精神医学にとっても、今後の災害対策においても、エポックメーキングなことであった。物的被害だけでなく、精神的な打撃にまで、人々の関心が及ぶようになったことは、社会の成熟のあらわれといってよいだろう。

だが、心の傷や心のケアという言葉が一人歩きすることによって、『被災者の苦しみ=カウンセリング』という短絡的な図式がマスコミで見られるようにもなったと思う。その図式だけが残るとしたら。この大災害からわれわれが学んだものはあまりに貧しい。人生を襲った災害の苦しみを癒すために、精神医学的なテクニックでできることはほんとうにささやかなものでしかない。

ここで私が試みたことは、多くの被災者が感じていながら言葉にしにくい、被災体験の心理的側面を明らかにすることだった。それは心の傷や苦しみだけではない。『なぜ他ならぬ私に震災がおこったのか』『なぜ私は生き残ったのか』『震災を生き延びた私はこの後どう生きるのか』という問いが、それぞれの被災者のなかに、解答の出ないまま、もやもやと渦巻いているのだ。この問いに関心を持たずして、心のケアなどありえないだろう。苦しみを癒すことよりも、それを理解することよりも前に、苦しみがそこにある、ということに、われわれは気づかなくてはならない。だが、この問いには答えがない。それは発する場をもたない。それは隣人としてその人の傍らに佇んだとき、はじめて感じられるものなのだ。臨床の場とはまさにそのような場に他ならない。そばに佇み、耳を傾ける人がいて、はじめてその問いは語りうるものとして開かれてくる。これを私は『臨床の語り』と呼ぼう。

その意味で、私は、被災という『個人的な体験』に関心を持ち続けたいと考えている。」

居場所を失った人たちが、自らの力で居場所を取り戻そうとするときに、隣人としてその人の傍らに佇んでいるような、そんな存在であり続けること。精神科医である前に、ひとりの人間として、そうありたい。これが最晩年に到達した筆者の「思い」であり「願い」だったのだと私は思います。

苦しみから立ち上がり、自分の手で居場所をみつけようとする人たちによって、人と人とのヨコのつながりを大切にする新たなコミュニティが立ち上がっていく・・・おそらくその動きの中に、筆者は何らかの形で身を置いておきたかったのではないか。そんな想像を私はしています。

筆者の没後、21年以上が経過しました。「心の傷」ということに対する、日本社会の認識や理解は、筆者の生前の時代と比べても、遅々として進んでいない、寧ろ後退してしまっている面もあると考えています。

他方で、筆者が希求して止まなかった「人と人とのヨコのつながりを大切にする」コミュニティは、多種多様な形で全世界で発展を遂げて来ています。そこに、筆者が生前に紡ぎ出した「思索と行動」が、死後に展開された多種多様な活動の成果によって、より豊かなものになる可能性を感じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?