第6回ケア塾茶山 『星の王子さま』を読む(2018年2月14日)

※使用しているテキストは以下の通り。なお本文中に引用されたテキスト、イラストも特に注釈がない場合は本書に依る。

アントワーヌ・ド・サン=グジュペリ(稲垣直樹訳)『星の王子さま』(平凡社ライブラリー、2006年)

※進行役:西川勝(臨床哲学プレイヤー)

※企画:長見有人(ココペリ121代表)

はじめに

西川:

では、ケア塾茶山で『星の王子さま』を読んでいきましょう。今回は6回目。なかなか先に進みませんが、今日は30ページからです。

そうそう、今回のチラシに僕のコメントを新しく書き加えたんです。確か「できるだけ『星の王子さま』を素直に読みたいと思ってますけども」って書いたと思います。そのあたりがなかなか難しい。

それこそ何べんも読んでるうちに、まあ『星の王子さま』だけを読んでるんじゃなくって、『星の王子さま』に関係する本も結構読んでるので、いろんな情報・知識が頭ん中へ入ってきてしまっています。

そうなるとそんなに素直に読めなくなっちゃうんですよね。ある人の書いた『星の王子さま』論みたいなものに影響されたりだとか、いわゆるサン=テグジュペリの伝記的な事実と『星の王子さま』の関連とかが、やっぱりどうしても気になるんですよね。案外素直に読むって難しいんです。

僕が一番最初に読んだ時っていうのは恐らく小学生の頃です。その時は何の先入観もないんですけど、でも先入観なければ分かるかというと、やっぱり分かりませんね。だからどんなふうにしたら「本が分かる」のか、「本が読める」のかっていうことも、最近考えてるんです。

一つだけ思ってることがあります。要するに学者的なやり方。先行研究というか、『星の王子さま』に関して様々な人が様々なことを言ってますけど、それを最大漏れなく調べて、それのこうなんか隙間を縫うようにして自分の新しいことを言うこと。これがアカデミックな世界の論文の書き方なんですけど、まあそういうことは本当にくだらないと思っています。

ものすごく労力かかるんですけど、それはしょせん研究のための読書です。でもまあ、新知見っていうか新しい考え方っていうことを積み上げていくためには、そういう地道な苦労も必要なんだろうなとは思いますが、自分の大切な本との出会いっていうことを考えると、ちょっと違うなって思いますね。

ここでやってることも、どちらかと言うとそれらの受け売りが結構あるんです。考えてみればね。でも、それはある程度自分の中に収まってしまっていて、自分の意見なのか人の意見なのかもちょっと判然とし難い。

でもね、それはそれでいいかなあと思ってるんですよ。僕自身が僕の完璧なオリジナルだけでできてるわけじゃありませんから。いろんな人の考えの影響を受けたりしながら、もう自他の区別が判然としなくなってしまったところが血肉化した思想であったり、知だと思います。だから、それはいいとしても、できるだけ安易な解釈、解説に終わらないふうにしたいなあと思ってます。

素晴らしいところを見抜く

こないだ、釜ヶ崎の「楽描(らくがき)の会」のメンバーが「あぐり展」という展覧会をアートエリアB1[*1]でやってました。長見さんもちょっと見にきてくれましたね。

あそこに絵本があったんです。絵を描いたのは春坂さんっていう僕も知ってる人で、アルコール依存症で酒をやめたりやめれなかったり、入退院繰り返してる人。文章を書いたのはもう一人、風の助という人。その二人が絵本を作ってるんです。貼り絵をまず春坂さんがやって、その絵から触発されて風の助さんが文章を書く。

[*1] アートエリアB1:2008年に京阪電車なにわ橋駅の地下1階コンコースに開設。様々なプログラムを実施し、「文化・芸術・知の創造と交流の場」となることを目指している。「あぐり展」は2017年1月7日~8日に行われた「楽描の会」の展覧会。

絵本の出来はまあ別として、2年かかったって言ってましたから、もう手作りの大作ですよ。それを、北さんっていう僕の知り合いの絵を描かない画家っていう人がえらい批評するわけですよ。

「これなあ、説明しすぎや」って。「絵に対して説明しすぎや」って。「絵と文章とは別々でないとあかん。せっかく絵本なんやから。哲学と一緒や、違うものが出会って、でもそこに一つの世界があるっていうのが絵本の真骨頂やのに、あなたの文章は春坂さんの絵を解釈しすぎや。解説しすぎや」みたいなことを滔々と言うわけです。

彼も絵本を作ってるんですよね、不思議な詩人の女の子とね。彼の絵本は確かに説明してないけど、バラバラのように僕には見えたりするんですけど。

それはともかく、まあ、最近僕が思ってるのは、人を批判する、悪いところ、できてないところをあげつらうよりは、もうみんなが誰も感心しないことに誰よりも一番強く感動する。ほめたたえて人を説得させるぐらいの、誰も見つけていない美点を見つける。そういうふうに知性は使うべきじゃないかって思ってます。人のアラを探すのは簡単だから。

僕は認知症ケアのことでいつも言ってますけど、認知症の人の失敗はすぐに見抜けるわけですよ。ところが相手がしている努力っていうか工夫なんかについてはほとんどの人が見過ごしてしまう。だからできないことばかりが目立って、その人が一所懸命やってることについては誰も気づかない。これおかしいでしょ。

問題解決型のケアにすると、必ずそうなってしまうんですよ。でもそうじゃなくて、相手の尊厳っていうのは別にこっちから与えるもんじゃないんです。共に生きる人として、相手の中にその尊厳を見取らなくてはいけません。

相手の中の素晴らしいところを見抜くのが、僕は本当の意味での知性なんじゃないかなって、最近そんなことを思っていたんです。

合作俳句ってありますけど、三人ででたらめな俳句作るんのをやってます。これは必ずほめるということにしています。間に「ほめ」を入れてるんです。それをしたおかげで、ぐっとこう句会のイメージが変わってきたなあと思ってます。

そもそも、僕はどちらかと言うと「アンチ○○」っていう感じで、世の中の権威とされるものにたてつくっていうことで、こう自己満足をずっと繰り返してきた男ですから、癖がついてるんですね。何か見たらとにかく批判しなきゃいけない、許してはいけない、みたいなところがあります。相手の虚偽とかごまかしとかそういうものを見逃してはいけない、それをまず突くべきや、ってずっと今までやってきたんです。

でも、どうもそれは相手を変えることにはほとんどならないことがわかったし、それで自分が立派になるわけでもない。相手をおとしめて相対的に自分が偉くなったと勘違いしてるだけでね。本当のことを言うと、世界をたっぷり豊かに味わう者のほうがやっぱり人としては豊かだと思うんですね。そっちのほうを目指すためにやっぱりもの考えたり感じたりっていうことはせなあかんのちゃうんかなって思ってるところです。

塚崎幹夫の読み方

今日のところは、バオバブのところです。これはかなり、いろんな解釈がされてる章なんですよ。最も有名なのが、この塚崎幹夫っていう人の『星の王子さまの世界-読み方くらべへの招待』[*2](中公新書)っていう本です。これは僕、相当昔に読みました。昔に読んだときはそれほど感心しなかったんです。

この人がこれを出版したのは昭和57年です。これ何本かの論文が一緒になってるんですけど、「『星の王子さま』に会う」という論文は1976年に書かれてます。だから結構早い時期の『星の王子さま』論なんですね。

[*2] 『星の王子さまの世界-読み方くらべへの招待』:塚崎幹夫著、中央公論新社、1982年出版。

別の本で、というかいろんな『星の王子さま』に関する本で、この人、ものすごく評判が悪い。「塚崎さんはこう書いてるけど、そんなふうに読んだら『星の王子さま』ちゃんと読めないじゃないか」と、敵役みたいになってしまってます。

塚崎さんは、3本のバオバブ、この3本っていうのがナチズム[*3]、ファシズム[*4]、それから日本帝国主義[*5]の三つを表してるという解釈を言い出した人なんですよ。

[*3] ナチズム:国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)を代表とするイデオロギー。1933年から1945年までのナチス・ドイツの期間には国家の公式イデオロギーとされた。ヒトラーはナチズムを「あらゆる活動を拘束し、義務づける法則」という「一個の世界観である」と定義した。

[*4] ファシズム:イタリアのムッソリーニと彼が率いた国家ファシスト党が提唱した思想やイデオロギー、政治活動、および1922年から1943年までの政権時に行った実践や体制の総称。独裁権力のもとで議会制民主主義が否定され、強力な軍事警察力によって国民の権利や自由が抑圧される国家体制をいう。

[*5] 日本帝国主義:日本における帝国主義を指す。一般的には明治から第二次世界大戦終結までの、いわゆる「大日本帝国」における植民地主義、覇権主義、膨張主義、軍国主義などを指す場合も多いが、それ以外の時代も含めて批判的に使われる場合もある。

それは確かにサン=テグジュペリが『星の王子さま』を書いた執筆当時の政治状況だとかサン=テグジュペリのことを考えれば、「ふむ」と思えるものではあります。ただ「ふむ」と思った途端にもうそれしか見えなくなってくる。そういう意味ではものすごく鮮やかに解釈するんですけど、その鮮やかさがあだになって他が見えなくなってしまう。これ切れ味がすごくいいんですよね。でも、昨日からちょっと読み返してみたんですけど、いや、そんなにみんなが言ってるほどつまらない論法ではないなあと思ったりもしますね。うん。

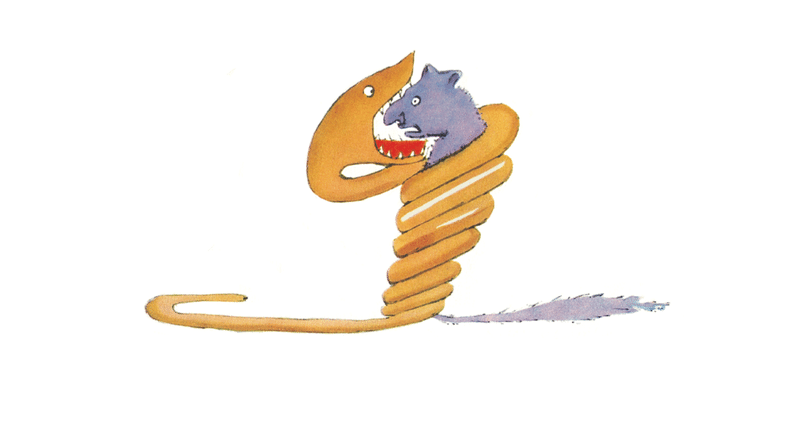

ちょっとだけ逆戻りしますと、『星の王子さま』の、口絵は別として、この一番最初の絵がありますね。この絵(6ページ)と、それからこの絵(7ページ)と、塚崎さんが第1号と第2号の絵についていろいろ書いてるんです。それが結構面白くって。1枚目はまさに、あるけだものがボアに呑み込まれようとしている瞬間の絵ですよね。

ジャングルでは、いったいどんなワクワクする冒険が、ぼくたちを待ちうけているのだろうか。

サン=テグジュペリはこう書いているんです。

あれこれ考えながら、ぼくは今度は自分で色鉛筆を使って、なんとか初めて絵をかきました。ぼくの一番目の絵。それはこんな絵でした。

これ(6ページの絵)見て、めちゃくちゃ感動して、これ(7ページの絵)になってるんですよ。6ページの絵と7ページの絵の関係について僕たちは何も今回議論してなかったでしょう。僕も今までしたことないんです。でも、塚崎さんは、むちゃくちゃ解説的に書いてるわけじゃないんですけど、そのことを書いてる。

これ(7ページ)がゾウを呑み込んだボアやって分からずに「そいつは帽子だよ」って言うのは、僕も授業でもやりましたけど、「この絵をじっくり見て、それをなぞるようにして描いてごらん」「目があることが必ず分かる」「丁寧に、写すようにして描けば、必ずこれが目がある何かヘビだっていうことが分かるはずや」というわけです。そうすると、そのヘビが何かを呑み込んだことがわかる。そう考えていくと、このシルエットがゾウであってもおかしくないわけです。

つまり「そいつは帽子だ」って言うのは丁寧に見てないからですよね。まるで描くようになぞるように見れば、これがボアやってことが分かるんだ、ということは僕も今まで話したことがあります。

でも、この絵(6ページ)に感動したこの飛行士が少年の頃、何でこれ(7ページ)を書いたかっていうことですよ。そして大人たちに説明する時になぜこれ(8ページ)を書いたかです。

そういえばこれ、Aさんがここでの読書会の時に、僕が「ゆっくりゆっくりですみません」って言ったら、「逆にそんなに早く進まれて分かりません」って言われましたね。「私はこの絵で止まってしまいます」っていう話をしてました。

その時はちゃんとした応答をしませんでしたが、今日ちょっとそれをするとしたら、どうでしょうね。これから話すのは塚崎さんの考えです。ちょっと僕のも混じってしまうかもしれないけど。

3枚のボアの絵について

ジャングルではこうやってボアが弱肉強食の世界だから呑み込もうとする。その一瞬、「わあ恐ろしい」ってなるじゃないですか。

「大蛇ボアは獲物を噛まずにまる呑みにします。そうして、そのあとは動けなくなってしまいます。獲物を消化するのに六ヶ月かかりますが、その六ヶ月のあいだ眠りどおしに眠るのです」

こう書いてあるということはこれ一瞬なんですよ。ガチガチと噛み砕いたりしてないから、口開けて一瞬後には、がぶっとまる呑みして、もういきなりこの姿(7ページ)になってるんですよ。

本当に恐ろしいのは何か?「これ、怖くない?」ってパイロットは聞いてるじゃないですか。「ぼくの絵、怖いでしょ?」って。ぱっと見はこっち(6ページ)の方が怖いですよね。まさに食われようとしてるんだから。でも、これまだ食われてないんですよ。

これ(7ページ)が、食われた後なんですよ。そしてまる呑みされてるからまだ死んでないんです。それでこの二つ目の絵ですけど、ゾウをよう見たらきょとんとした顔してるんですよね。目が上向いてる。まる呑みされて、まだ生きてるんですけど、もう彼にとって死は確実なんです。で、生きたままこなされるっていう。

ギロチンと釜茹でとどっちのほうが残酷かって分かんないですけど。一瞬のうちに命にとどめを刺されるような殺され方と、まる呑みにされて一瞬自分に何が起きたのか分からないっていう状況の中で、でもそこからは決して逃れることができなくって、自分の体がどんどんどんどん大蛇ボアに六ヶ月もかけてこなされていくっていうその恐怖。

どちらのほうが恐怖なのかっていうと、「このあと何が起きるんだろう?」と想像力をもって本を読む子どもの飛行士にとっては、食べられたときよりも、このあと起きることのほうが怖いわけです。

だから、一瞬帽子にしか見えるくらいの絵。そしてゾウを呑み込んだと言われても何かそんな凄惨な場面に見えない絵。凄惨な場面に見えないけれども、実はここにこそ一番の恐怖があるということです。

それで、それを大人たちに説明するために描いたのがこれ(8ページ)なんですよね。だから、「僕の絵怖くない?」って、これ(6ページ)からこれ(7ページ)になるのは、子どもの頃の飛行士にとってこの絵(6ページ)から喚起された恐怖というか。

「ジャングルでこんな恐ろしいことがあるんだ」っていうのはこの場面(6ページ)じゃなくて、このあと起きたここ(7ページ)です。でも僕たちは簡単にそれを見過ごしてしまっていましたよね。ここから(6ページ)ここ(7ページ)にいたる理由を。

「これ難しいから描けへんかったんやろう」、それで「ゾウを呑み込むなんて、いかにも子どもらしい発想やな」ってな感じで、この帽子の絵のように見える、そのゾウを呑み込んだボアの絵についてはほとんど考えることがなかったわけです。塚崎さんはそれを、いま僕が話したのとほぼ同じようなかたちで解釈してます。

それで「六ヶ月間かかります」も塚崎さんが悪名高くなってしまった部分というか。塚崎さんはこの大蛇ボアのことを「ナチスや」っていうわけです。ナチスの軍事行動っていうのがほぼ6ヶ月おきに起きたっていうことがあるから。

1938年3月10日、ドイツがオーストリアを侵略併合。そのだいたい6ヶ月後の9月29日にはミュンヘン協定。ドイツ、チェコからズデーデン地方を略取。それから1939年3月、ドイツ、チェコを解体して、ボヘミア、モラビアを併合。それから6ヶ月後の9月1日、ドイツ、ポーランドに侵入。

ドイツの軍事行動っていうのは1938、1939年の話です。『星の王子さま』が書かれたのは1942年から3年ですからこの事実のあとなんですよね。

たとえばフランスなんかの場合は、ヴィシー政権って傀儡政権が立ったりしてますね。必ずしもナチスっていうのは相手を粉々にして並存していくばかりではなくってナチズムみたいなもので、まる呑みにしてしまうみたいなやり方なわけですね。だから言ってみたら、このまる呑みされたゾウっていうのは、ヴィシー政権でもってナチズムと、両手じゃないですけど、片手つないだフランスを表してるかもしれない。

まあそんなことを塚崎さんっていう人はいろんなことを調べながらガンガンやっていくわけです。だからものすごく説得力があります。もちろんそういうふうに解釈するのがいいのかどうかっていうこともあるんですけれど、彼がすごいのは『読み方くらべへの招待』ってちゃんと書いてある。

「俺の言ってることが唯一の真実や」なんて言ってないわけです。「読み方くらべしましょ」って言ってるわけです。「僕はこう読んだ」って。「あなたたちはこの『星の王子さま』をいかにも子ども心、童心が大切やとかっていうふうな、やから大人批判の書として読んでるけど、ものすごくメルヘンチックな何か現実逃避の物語として読んでるけど、そんなことはないんだ」って。

これは「戦時下のサン=テグジュペリが必死になって書いた命懸けの本なんだ」って言っている。「これはさまざまなメッセージを、まあ言ってみたらレオン・ヴェルトに、そしてコンスエロにって、読めば、彼らが読めば必ず分かるようなかたちで書いてる、そういう遺書なんだ」みたいなかたちで読み解いていくわけです。

読者の義務について

僕は今回、この塚崎さんのを読み直してみて、なるほどなあと思うことが結構いっぱいあります。彼は、今もまだご存命みたいです。1930年、昭和5年生まれで、京都大学のフランス文学専攻。高校教師をしたり、それからバス車体製造会社勤務を経て、現在、富山大学教授(富山大学名誉教授)っていうことです。

今見てみたら、いろんな変わった本もいっぱい書いてます。ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』[*6]っていう有名な本を、多田道太郎[*7]さんと一緒に翻訳したり、それからロジェ・カイヨワのことについてもいろいろ書いていたみたいです。

今回紹介した本は単純に『星の王子さま』の解説書というよりは、本をいかに読むかっていうことが随所に書かれてあって、結構僕はいい本だと思います。みなさんもよかったらぜひ。今はこれ中公文庫に、『星の王子さまの世界』塚崎幹夫著で出てるらしいですから、みなさんも買われてみたらどうかなと思います。

[*6] ロジェ・カイヨワ、『遊びと人間』:Roger Caillois 1913-1978、フランス生まれ。文芸批評家、社会学者、哲学者。神話、戦争、遊び、夢など、多岐にわたる研究・著作をした。『遊びと人間』(“Les jeux et les hommes”、1958年)は、多田道太郎/塚崎幹夫翻訳、講談社、1990年出版。

[*7] 多田道太郎:ただ みちたろう。1924-2007、京都府生まれ、フランス文学者・評論家。京都大学名誉教授。カイヨワの「遊び」論に関心が深く、大衆文化、関西文化、日本人論などについて数多くの評論を書き、現代風俗研究会の第二代会長を務めた。

それと「原書で読むのは(しなくても)ええんや」って書いてありますね。「そもそもフランス語がちゃんと分かれへんやつが原文で読んでもしゃあない」って言ってるんです。

「著者っていうのは必死になって自分の伝えたいことを文章に、言葉にしようとするけど、言葉にした途端にそれは100パーセント表現できていない」っていってますね。面白いです。表現したいことの7割8割しかできてないし、それを翻訳したら優れた人でも7割8割しか著者の原文で書いたことを翻訳することはできない。それをさらに読者が読むわけですから、どんどんどんどん情報伝達したら劣化していくわけです。

情報というかたちでやるとそうなります。言ってみたら読書というのは作者、著者の責任もあるけど、一番大きなことをいえば、書物っていうのは読まれてはじめて書物足りえます。

「書かれて書物」っていうこともあるけど、さらにいえば、誰かの手に届いて、読まれて書物になります。だからそこに「読者の義務がある」と彼は言うわけです。

その読者の義務を抜きにして、本を読むっていうことは成り立たない。彼は彼なりにいろんな人の読み方を知っているうえで、塚崎さん自身の読みを突き詰めようとしてやっているわけです。

大学ではフランス語の授業でも使ってたみたいです。でも、この“Le Petit Prince”(ル・プティ・プランス)を下手くそな学生の逐語訳にされるのが耐えられなくなったみたいですね。それからフランス語の講義の時間には使わずに「文学」という講座で、内藤濯さんの翻訳でずっと『星の王子さま』論をやってたみたいです。

そこらへんも面白い人だと思います。これ以上のことはあれですけれども、なかなか説得力あるなあと思います。これ読んでいって、僕が「ん?」と思ったところについても結構いろいろ書かれてるし、全部が全部納得しているわけではないですけれども。まあ、一度読まれたらどうかなあと思います。

バオバブは悪い木?

はい、それでは30ページからです。

王子様の星はどんな星か。なぜ王子さまは星をあとにしたのか。どんなふうにして地球までやって来たのか。そうしたことについて、毎日ぼくはなにがしかのことを知ることになりました。ほんとうに少しずつでしたが、あれこれ考えたりしているうちに、ふと分かるのでした。そんなわけで、三日目、ぼくはバオバブにまつわる恐ろしい話を知りました。

これ「知る」とか「分かる」とかになってるんですけど、フランス語で見てみたら、違う単語が使われててものすごくこう意図してるっていう感じではないです。これはやっぱり日本語にしてるなあって思います。フランス語と日本語では全然文章の構造が違いますから、翻訳しようがないよなっていうのを、まあちょっとずつ最近、片言カタコトですけれど原文を照らし合わせながら見てるとわかります。だから、この稲垣さんの翻訳で考えていきたいと思います。

このときも、また、ヒツジが話のきっかけでした。なにか途方もない疑問が心に湧いたかのように、王子さまはいきなり、ぼくにきいたのです。

「ヒツジが小さな木を食べるってほんとうでしょ?」

「そう、食べるよ」

「ああ、よかった」

ヒツジが小さい木を食べるということがなぜそんなに大事か、ぼくには分かりませんでした。けれども、王子さまは先をつづけました。

「ということはね、ヒツジはバオバブだって食べるんだね?」

王子さまにぼくは言ってあげました。「バオバブは小さな木なんかじゃないよ。それどころか、教会の建物みたいに大きな木さ。だから、君がゾウの群れをまるごと自分の星に連れていって、その群れが寄ってたかっても、一本のバオバブの木を食べつくすなんてできっこないんだよ」と。

ゾウの群れというのがよほどおかしかったとみえて、王子さまは腹をかかえて、

「群れとなると、ゾウの上にゾウを積みあげなければいけなくなるなあ……」

そう言いながらも、王子さまは鋭い言葉を放ちました。

「バオバブといったって、大きくなる前は、最初は小さいんだよね」

「君の言うとおりさ。でも、どうして君の星で、ヒツジたちが小さなバオバブを食べたらいいって思うんだい?」

「おやおや、変なことをきくね」と王子さまは、そんなこと分かりきっていると言わんばかりに答えました。そこで、ぼくはあれこれ一生懸命考えて、やっとの思いで自分なりに合点がいきました。

ここらへんは、王子さまとパイロットのディスコミュニケーションという感じです。王子は決して教えてくれないんですよね。だからあれこれ一生懸命考えてやっとのことで、パイロットが自分なりに合点がいくまでは王子はほったらかしですよね。「おやおや、変なことをきくね」って断定して終わりです。

実際、王子さまの星には、どの星にもあるように、良い草と悪い草がありました。ということは、良い草の良い種と、悪い草の悪い種があったのです。けれども、種は目には見えません。種はずっと土の中で人知れず眠っています。そして、あるとき、気まぐれを起こして、そのうちの一つが目を覚まします……。すると、その種は伸びをして、まず太陽に向かっておそるおそる、かわいらしい芽を出すのです。この芽は別に害になるというものではありません。赤カブとか、バラの芽ならば、好き勝手に伸びればいいわけです。けれども、それが悪い植物だと分かったら、すぐに引き抜いてしまわなければなりません。で、王子さまの星には、恐ろしい種があったのです……。それがバオバブの種というわけです。星の地面のそこらじゅうにバオバブの種がひそんでいました。バオバブは手遅れになったりすると、もう引き抜くことができなくなってしまいます。惑星じゅうに広がってしまうのです。根を張って惑星に穴をあけます。もし、惑星が小さくて、バオバブがたくさん生えすぎたりしたら、バオバブの根の力で惑星は破裂してしまいます。

なぜバオバブを食べるのがヒツジなのかっていうことは僕にとって分かりませんっていうことを、この読書会でも何回も言ってると思います。まあ「ヒツジ、かいて」って言うのはバオバブを食べさせるためっていうふうには、はっきりとは書いてはいないけど、ひとつの理由ではあるんでしょう。ここではそう書かれていますね。でもそれだけが理由でヒツジなのかなあとも思いますね。クエスチョンのまんまいきますけど。

僕はこのバオバブなんていう木の名前は、たぶんこの『星の王子さま』を読んだ時に初めて知ったんです。まあ調べてみたら、これが生えているアフリカでは、バオバブは別にそんな悪い木だっていうふうにされていないみたいです。

まあ言ったら、ものすごい巨木です。砂漠みたいなところだったら、木陰になる。旅人なり村人がその日陰で直射日光から身を隠すための涼む場所でもあるわけです。バオバブの種はちっちゃな種のように書いてますけど、実際には何百個って実がなって、その中にでかい種がある。

だから、バオバブの種は実際にはもう目につくような種なんですね。実は食べれるし、木の樹皮は繊維として使ったり、薬草にもなったり。それから上のほうの葉っぱは煮炊きしたら食べれたりします。

現金収入のない人たちにとっては、バオバブの木があることによって、それをいろんな商品に変えたりすることで、ものすごく生活の足しになる。とても役に立つものとしてアフリカあたりでは言われてるみたいなんですね。

たぶんサン=テグジュペリは砂漠の飛行場で飛行場長だったわけですから、彼らの文化・習俗も知っていたはずです。バオバブが恐ろしい木だったことは恐らく向こうからは聞いてないはずですね。だから、ほんとにこれは作り上げた「バオバブ悪者説」なんです。うん。これどう思います?

それに「小さな惑星に過剰な負荷をかける大木やからあかん」としても、別に本性上悪いわけでも何でもないですよね。ほんとに砂漠の岩だらけのところで、水の一滴もないようなところでバオバブがあったらどうでしょうか。ゾウが食べるって話ありましたけど、バオバブって雨季の間に溜め込んだ水分を、ものすごい大木の場合、直径8メーターぐらいになるところに貯め込んでるんですって。

年輪がないくらいスカスカの木なんです。年輪測定もできないぐらい。だから樹齢が千年ぐらいあったって分からない。それぐらいたっぷりと水分を蓄えてるんですよ。それで乾季になったら葉を全部散らしてしまって木だけになって、そこで水分を保って乾季を生き延びるらしいんです。

いろいろ調べると、ゾウなんかが、その木の幹をバーンってやって、軽いんだからカシカシ食べて。水分補給にしたりするらしいですね。それから「モンキーツリー」と言ったりもします。実をとるためにサルがどわあーっと鈴なりになったりするということで。まあ、いろんな命を支える砂漠の民にとってっていうか、動物たちにとってある種の精霊が宿ってる神聖な樹木なんです。

でもここでは小さな惑星を滅ぼしてしまう巨悪の象徴みたいにバオバブは書かれてるわけです。あの、ただ大きいから悪なのかっていうと、どう思います?目に見えないウイルスでわれわれはいとも簡単にコロリとやっつけられてしまうわけで、大きいものだけが悪いわけではない。

3本のバオバブの絵が伝えようとしていること

要するに人間のコントロールを超えるっていうことです。大きすぎるバオバブは引き抜くことができないし、ウィルスのように小さすぎるものもわれわれはつかむこともできない。大きすぎるものも小さすぎるものも人間にとって都合が悪い、っていうことだと僕なんかはやっぱり思うんです。

だから、僕にはここはそんなにすっとそのまんま「そうだ、その通りだ」みたいには思えないわけです。それこそサン=テグジュペリみたいな人が大きいことだけが悪っていうふうに考えるのも、大人だけが悪みたいな単純なことを書くとは思えない。この本はそんな単純な大人と子どもの二項対立じゃないんですよ。

でもわざわざ「三本のバオバブによって惑星が破裂させられる」って書いたわけです。子どもたちに「バオバブに気をつけろ!」なんてことを普段は言わないけど、ここでは思い切って言っている。だから、もしかしたら、先の塚崎さんの読みがものすごい当たってるかもと思うわけです

政治状況を考えたら、まあ誰もがもう分かりやすい3本のバオバブです。ナチズムにしたって、ファシズムにしたって、日本帝国主義にしたって、どんどんどんどん巨大化していくわけです。どんどん領地を拡張していこうとしている。

巨大への、大きくなることへの欲望に駆り立てられた人たち、っていうか国なわけです。その国が全世界を覆おうとしている。でも最初は分からなかった。ナチズムも非常に美と健康を謳歌するようなそういう思想でした。ワンダーフォーゲルとか、何て言うかこうドイツの美しき伝統じゃないですけど健康的なるもの、そういうのとナチズムって決して切れていません。

だから最初からおどろおどろしい強制収容所なんかのイメージでナチズムは登場したわけではないわけです。みんなそれに心酔したわけ。ファシズムにしたって、まあ言ってみたら一種の社会主義っていうか右翼的な社会主義ですけど、「資本家と労働者との階級差っていうのをなくそう」っていうかたち。国家社会主義[*8]って北一輝[*9]なんかもそうですけど、今ある現存の資本主義社会に対するアンチテーゼとして出てきたわけやから、最初からそんな夢のない話をしたわけじゃないですよ。

[*8] 国家社会主義:①国家の指導・統制によって、資本主義経済の行き過ぎ を正し、富の公正な配分や労働条件の改善などを目指す思想。ドイツのF・ラッサールの主張が代表的。②国家主義を基調とし、経済・政治に対する全面的な統制を主張する思想。ナチスの立場がその典型。国民社会主義。

[*9] 北一輝:きた いっき。本名は北輝次郎(きた てるじろう)、1883-1937、新潟県生まれ。戦前の日本の思想家、社会運動家、国家社会主義者。

ナチズム、ファシズム、日本帝国主義って、あとから断罪するのは簡単です。でも最初それが登場してきて、みんなが心酔して命を捧げようと思った時はいったいどうだったのかっていうことがあります。事物っていうか事柄の真相っていうものは、いっときには分からない。必ず変化していくんだっていうことを、変化の先を見抜くっていうことが大事なわけです。

バオバブが悪いわけじゃないんですよ。バオバブが小さな芽の間は放ってたらいいって書いてあるじゃないですか。でも大きくなって手に負えなくなるまでには何とかしなきゃあならない。だから自分たちの日頃の努力で何とかできるうちには、何とかしなくっちゃいけないって言ってるわけですよね。

この最初の絵(6ページ)もそうです。いかにも恐ろしげな呑み込まれる瞬間、このあとふっと、これ寝たようになってんですよ。もう何も、叫び声も何もないです。もうボアも動いてないですよ。静かに、眠るように、この小高い山のような、帽子のようなものがあるだけ。でもその中では刻々と生きたまんま、ボアにこなされている。

はじめキョトンとしていたゾウがですね、その自分に襲いかかってきた運命と、もう抗いようのない運命と闘っているっていう。目に見えない、この中は見えないですから、目に見えない悲劇が刻々と進行していくっていう。

これを子どもの頃の飛行士は見抜いているわけです。だから「この絵、怖くない?」って聞いてるわけです。中を想像すれば怖いんです。この次に何が起きるのか、そしてこの中では何が起きてるのか。だから今目に見えているもの、今手に取るように分かることだけじゃなくって、この先何が起きるのかっていうこと、そのことにきちんと想像力を働かすことができるかどうかっていうことが、事物を見抜けるかどうかっていうことなんですね。

最初、いきなり星の王子さまが「そんなゾウを呑み込んだボアの絵なんかいらないよ」っていきなり言いますよね。だからまるで超能力かのように思えるんですけれど、「いや、ほんとにそうなのか?」って。われわれはここで思考を中断してしまうけど、そうじゃなくって、「このあとどうなるんだ?」って丹念に丁寧に見ていく。「帽子だろ?」っていう先入観を抜きにして丁寧に見て、見えないところでは何が起きてるのかって考えていく。

それこそ彼の言う「読者の義務」ですよね。読者の義務をきちんと果たせば、決して超能力だとか奇跡的な能力でなしに、ボアがゾウを呑み込んだボアであり、その中でゾウがどのような恐ろしい目に遭っているかっていうことが分かるはずなんです。

だからバオバブの木についてもですね、これだけが恐ろしいんじゃないですよ。この先にあることのほうが恐ろしいわけですよ。本当に恐ろしいことは何なのかっていったら、バオバブじゃあないんです。「バオバブに気をつけなさい」って言ってるけれども、そうじゃない。何が一番怖いのか。それがその、これから次読むところです。

王子さまの日課とバオバブの芽

「毎日、ちゃんと日課を果たすかどうかなんだよ」と王子さまはあとになってぼくに言っていました。

「あとになって」ですよ。すぐ言ってないです。

「自分が朝の身支度をすませたら、そのあと、星の身支度をしなくちゃいけないんだ。バオバブの芽は小さいうちは、バラの芽にそっくりなんだけれど、バオバブの芽と分かったら、すぐに引き抜くように毎日がんばらなければいけない。とっても手間のかかる仕事だけど、とっても簡単な仕事なんだ」

これをしないですます振る舞いが恐ろしいんです。とっても面倒だけど、とっても手間のかかる仕事だけど、とっても簡単な仕事なんですよ。でもこれを怠ろうとする人間の傾向っていうか性癖。それこそが恐ろしいんです。バラの芽と見間違うぐらい可愛らしいバオバブの芽がそのあと自分の星を滅ぼすようになるかもしれない。それを放っておくっていうところに恐ろしさがあるわけですね。

ある日、王子さまはぼくに「がんばって、すてきな絵をかいてさ。地球の子どもたちの頭に、その絵をしっかりと刻みつけるんだよ」と勧めてくれました。

王子は子どもたちのためにパイロットに「バオバブのおそろしさを描け」って言ってるわけです。

「いつか地球の子どもたちが旅をするとき」と王子さまがぼくに言いました。「その絵はきっと子どもたちの役に立つよ。今日やる仕事を後回しにしたって、だいたい困ったことにはならない。でも、バオバブが相手となると、いつだって、取り返しがつかなくなる。怠け者が住んでいた、ある惑星がいい例なんだ。その怠け者の住人が小さな木三本を放っておいたばっかりに……」

そこで、ぼくは王子さまに言われるままに、こんな惑星の絵をかいたのです。説教がましいことを言ったりするのは、ぼくはあまり好きではありません。

「あまり好きではありません」って書いてありますね。

けれども、今回だけは背に腹はかえられないのです。バオバブが危険なことはほとんど知られていないし、小惑星に迷いこんだりした人は、とんでもなくひどい目にあいますから。

「バオバブが危険なことはほとんど知られていないし」っていうこの言い方は、最初のⅠのところに書かれてた「確かに地理の勉強はとてもぼくの役に立ちましたよ」っていう皮肉がきいた箇所と一緒です。これをこのまま読んだらいけません。真っ暗闇のなかを飛んでいるときにアリゾナと中国の見分けがつくわけがないですし、そもそも中国とアリゾナを見分ける必要もないじゃないですか。

やはりここで本当に言いたいことは、バオバブの芽を大きくなる前に毎日毎日引き抜く、そういう毎日の日課をちゃんとできるかどうかっていうことです。それをしない怠け者が恐ろしい。自分たちの世界が危機へと向かっているのに、手の打てる時に打とうとしない怠け者が恐ろしい。「まだ大丈夫だ」ってしてしまう人間こそが怖いんですよ。

ぼくはこんなふうに言うことにします、「子どもたち! バオバブにはくれぐれも用心してくれよ!」と。長いあいだ、それと隣り合わせにいながら、まるで気づかないでいる危険。そんな危険に対して、ぼくの友人である子どもたちに注意を促そうというわけです。

ここではもう、大人はだめなんですよね。でも子どもも簡単に気づくわけじゃないんですよ。注意を促さないとだめなんです。「子どもは素晴らしい、大人はだめだ」っていうようなもんじゃないんですね。子どももきちんとこうやっぱり注意して育っていかないと、ちゃんとした子どもになれないんですよ。すぐに「小さな大人」になってしまう。大人たちの間で住んでるうちにね。

そのために、ぼくは一生懸命この絵をかいたのです。ぼくが与えようとする注意の大切さからすれば、そんな苦労はなんでもありませんでした。たぶん君たちは「この本には、なぜこのバオバブの絵みたいにりっぱな絵がほかにないのだろうか」と不思議に思うでしょう。答えはいたって簡単です。りっぱな絵をかこうとしましたが、うまくいきませんでした。バオバブの絵をかいたときには、一刻も早く危険を知らせなければという、せっぱつまった気持ちが強かったのです。

これを、ナチス、ファシズムって読んだら、その時代にしか意味ないんです。確かにサン=テグジュペリはそのことを伝えたかったのかもしれない。これはアメリカが反ナチスというか、第二次大戦に参戦する直前から構想された話です。サン=テグジュペリは「ぜひともナチスとかへの抵抗勢力、反対勢力になってくれ」とアメリカに亡命してるわけです。

そしてこの『星の王子さま』はアメリカで出版されてます。だからそういう意味では、この3本のバオバブで「用心してくれよ」って、「これ一刻を争うことなんだ」っていうことは、当時の状況からしたら、塚崎さんの言う通りなのかもしれない。

ただこれはもう僕たちにとっては歴史的事実としてあるだけで、現実の日々の暮らしのなかでは切迫感をもって感じてないわけですよ。日本帝国主義もね、ナチズムも昔の話と思ってます。でも昔の話と思っているうちに、それこそ僕たちの身の回りにもバオバブの芽はあるかもしれない。

僕はバオバブの芽でなくてもいいと思うんですよ。「小さいもの」でいいと思うんです。要するに自分たちが、常にそこにありながら、下手をするとそれに心を許しながら――その時はそれでいいんですよ――、でも変わるんだっていうことです。変わってしまう。

これをあまりにも「小さいうちから、小さいうちから」と、予防的措置でやっていったら恐ろしい話になります。「この子は将来犯罪を犯すかもしれないから」みたいなかたちでとか、そんなふうにして予防法的にいろんなことをやりだしたら、世界は管理されるだけのものになってしまいます。

だからそうではないんです。でも、いったいどこまでが、どこからが自分たちが対処しなければいけないのか。それをきちんと見抜くっていうことです。目の前にある小さいものがバラになるのか、それともバオバブになってしまって、気がついた時にはどんどんどんどんでっかく、いつの間にかゾウが群れになってももう無理なようなものになってしまうのか。だからそこの分別っていうか、そこをどうやってつけるのかっていうことですね。

「バオバブにはくれぐれも気をつけてくれ」ってまあ言われるわけですけど、じゃあ僕たちは何に気をつけたらいいのか。そこらへんが何て言うんでしょうか。サン=テグジュペリの答え全部がここで出てるわけじゃありません。なにより「あとになってぼくに言っていました」って書いてあるじゃないですか。

王子はそんなすぐに答えはくれません。そのバオバブについても、話の順序はこんなふうになってない。「バオバブっていう木で自分の星が壊れちゃった怠けもんのやつがいるんだよ」「そのバオバブっていうのは、初めはちっちゃくて」とは話してないんです。まずバオバブの話をして、それが僕たちの身近にいるなんてことはたぶん話してないんです。

だって「バオバブも食べるんでしょ?」って聞いてるわけですから。分かります?「ちっちゃいバオバブなら食べるでしょ?」って聞いてるんですよ。だから王子が対処したいのは、このバオバブじゃないんです。

対処したいのは、芽を出したばかりの、赤カブやバラとは違うバオバブだと分かった時のバオバブの芽、っていうか小さな木です。小さな木であるところのバオバブが相手なんですよね。最初にそう言ってるんですから。「ヒツジにそれを食べさせたいんだ」って言ってるんです。

僕たちはすぐに「バオバブの危険」やったら「バオバブの危険」って、ここを言う。「現代資本主義の矛盾は」言うて、いきなり資本主義っていうでっかいバオバブのことを言い出すんやけれども、「もうそれは今さら」みたいなことなのかもしれない。でもじゃあ僕たちにとってそのバオバブの、まあまだバラの芽ともバオバブの芽とも区別がつかないものって何なのかって。区別がついているものについて言っても仕方がないんですよ。自分が今「安全や」、「大丈夫や」って、それどころか「可愛らしい」と思っている事柄のなかに、何かないかっていうことです。

まるで気づかないでいる危険にどう振る舞うべきか

最近僕のちびがですね、保育園行きたがらないんですよね、「行かない!」って。で、結構毎朝悩んでいるわけです。「行かなきゃいけない」っていうふうにしつけたほうがいいのか。

「行きたくないから行きたくない!」って言うのを「行きたくなくても行かなきゃいけない時には行かなきゃいけないの!」と言うのが正しいのか。いやそれとも、「行きたくない」っていうのはその理由がこちらにも分かるし、「ほんとに行かなきゃいけないのか」みたいなね。保育園、これ小学校になったらもっと考えるかもしれません。中学になったら考えるかも、もうそれいろいろですよ。

今大きい息子もいますけど、彼は仕事に行ってないどころか仕事を辞めて、仕事に就こうというそぶりも見えない。でも「お前働くべきや」って言うべきなのか、うーん、いや、でないのか。世間的に言えば、「学校には行かなきゃね」って「先生待ってるよ」とかってあるけど、「いやいったいどこまで?」「で、どうするのが?」って、これは僕ほんとによく分からりません。

昔、何も考えてない時やったら、「そりゃ学校行くのが当たり前や」と思ってるし、「行けへんのやったら行けへんなりの理由をちゃんと言え」とかね。「学校行かないのは構わない。でもお前はどこに行くんだ」みたいに「代替案を出せ」みたいな感じで言ってたんですけど。

彼の悩みとか迷いとか、今動かないでいるっていうこと、まったく意味がないかなあと思うと、そうは思えなくなってる自分がいるわけです。「いや何も考えらんと、まあ世間の標準に合わせて我慢して生きる生き方っていうのは、それは自分にも嘘つくし。それは結局俺にも、親に対しても嘘つくよなあ。いやそれならば」と思ったり。

でもこれが単なるわがままなのかどうなのか、は分かりません。何が大切なのかよく分かんないんですよ、ほんとに。子どもが小さい時に「嫌や。今日はお父ちゃんといる」とか言って、いきなりこう、連れて行こうとする母親から逃げてね、僕の足元にぶつかってきて、こう首をきゅっとこうやったりするんですよ。普段は呼んでも返事もせえへん娘が「保育所行こう」って言った途端に。

これを「大人にこびるずるいやつや」と思うのか、「いやここで、ここでこそ父親の愛をちゃんと見せらなあかん」、「俺は社会の常識の代弁者なんかにならない」みたいなことを思うのか。いや、どうすればいいんだろう?まあ分かりませんね。これはバラの芽なのかバオバブの芽なのか。今僕はそんなことで考えたりしてますけど。みなさんはどうですか? 今日はちょっと残りの時間を、そのあたりをちょっと話してもらったらいいかなあと思いますけど。

長いあいだ、それと隣り合わせにいながら、まるで気づかないでいる危険。そんな危険に対して、ぼくの友人である子どもたちに注意を促そうというわけです。

「まるで気づかないでいる危険」について考えましょうっていうのは難しい話です。こうやって、たとえば「バオバブにはくれぐれも用心してくれよ!」っていうこの本を読むということ、この本を読むときの読者の義務、責任というのは、これに対して自分がどう答えるかっていうことです。

だから一般論にして、当時の「サン=テグジュペリは当時のファシズムとかそういうものに対して警告を発したんでしょう」みたいなことを、今さら言ってもしょうがない。その時代だったらそれはきちんと言うだけの理由があったし、それを言ったらその人はそれなりの政治信条を行動に表さないといけないことになります。

サン=テグジュペリは『星の王子さま』でこんなかたちで表しながら、それをやったわけです。彼はフランスに帰って戦争に復帰するわけですから。亡命生活から、もう一度戦列に復帰するわけです。彼はこの『星の王子さま』で表している事柄に対して、一定の行動を見せてるわけ。

でもわれわれがこれを読んだときに、さあどんなことを考えるのか。で、どう振る舞うのか。自分の振る舞いにまでつながるような考えですね。僕はだから毎日、まだ答えが出てないところでそれなりに考えるけど、決定権が僕にだけあるわけじゃないので、人のせいにして逃げたりしてますけど。今日の僕の話はこれぐらいにしておきます。

ありのままの生をみつめるヒント

西川:どうですか。感想でもいいですよ。さあ、ごはん食べながらやりましょう。

B:本当に恐ろしいことはあとになって分かることはよくあると思いますけど。もっと最初から分かってたらねぇ。そんな見抜く力がないから生きていけるというか。そんな怖いことを最初から分かってたら、さらに怖いですよね、毎日が。

西川:でも、最初の絵(6ページ)から絵(7ページ)に移るところの読み解き方って鋭いと思いません?塚崎さんの本はここだけを読むだけでも意味ありますね。これ読んだはずなのになあ。全然覚えてなかった。

B:絶対火あぶりとか嫌やもんなあとかってそれは思いますよ。火事で焼け死ぬのは嫌やなあとか。それやったら交通事故のほうがましやなとか思ったことは何度もあります。

西川:

ちょっとだけ塚崎さんの『星の王子さまの世界-読み方くらべへの招待』を読んでみます。

「ウワバミというものは、そのえじきをかまずに、まるごと、ペロリとのみこむ。すると、もう動けなくなって、半年のあいだ、ねむっているが、そのあいだに、のみこんだけものが、腹のなかでこなれるのである」。

自分の不明を告白するが、六年目にようやく、ウワバミのなかのゾウも大切だが、ウワバミにまさにのみこまれようとしている野獣の絵にも、意味があるのではないかとふと思いついた。

塚崎幹夫 1982『星の王子さまの世界-読み方くらべへの招待』中央公論社

一番最初の、あれですよね。

原始林のことを書いた本のなかのこの『すばらしい絵』を見て、六歳の子供であった飛行士が強い印象をうけたということになっている。なぜ強い印象をうけたのか。特別豪華なきれいな絵で、罪のない野獣がウワバミにのみこまれる残酷さが、いっそう真に迫ったものになっていたからであった。「すばらしい絵」で楽しかったとか、おもしろかったというのではなく、こわいと思ったということが重要なのであろう。この絵に刺激されて描いたウワバミの外側の絵を大人たちに見せたとき、子供の飛行士はいい加減に「これ、なに?」といったのではなかった。「これ、こわくない?」と聞いているのである。

おとなしい大きなものが凶暴な小さなものに生きながらのみこまれる、現代社会での弱肉強食とはいったい何なのか。

塚崎幹夫 1982『星の王子さまの世界-読み方くらべへの招待』中央公論社

この人も「6年間は分からへんかった」って言ってますけど、ずっと考えてるところがすごいです。もうこれについて書かれてる解説書は今のところこれしかないですよ。だから「これ怖くない?」の意味が初めて、この塚崎さんの言うことで氷解するという。

でもこうなるとまたねえ、こんな中身見せられたらそうしか見えなくなってしまう。だから解釈、解説っていうものの恐ろしさっていうのが、方一方にある。だから後ろのほうで「読書の恐ろしさ」とかいろいろ書いてます。

読書っていうものはどうしてもこうその相手に乗っかってしまうか、もしくはこっちの勝手な思い込みで自分の感動したいところだけで感動してしまう。本当の意味での読書っていうのは、著者と読者の、お互いの対話なんです。赤の他人がすぐに理解できないように、他人が書いた本だってそんな分かるわけがないやろって書いてあるわけです。

だからそういう意味では、分からない者どうしがどうやってきずなを築いていくかの話なんです。飛行士と王子の話。キツネと王子、バラと王子の話。それはサン=テグジュペリとその『星の王子さま』を読む私たちの関係でもある。そうするとどうなるか。

なんせ王子は何も答えてくれない、質問するだけ。しかも質問を一度しだしたらやめないっていうやつなんです。ここの場合「子どもたち、バオバブにはくれぐれも気をつけろ」って、こっちが答えを出すまでやめないわけです。

Bさんがいったように、分かっていたら大人として生きていけないっていうか、日常の平安な暮らしはできない。でも、子どもにとっては毎日がどきどきわくわく、恐ろしいことやとかめちゃくちゃ嬉しいことが、めくるめくようにして変わっていく世界ですよ。

大人にとってはだいたい計算できる世の中、人生なんです。だから、計算できる世の中でないと生きていけなくなるのが、ある意味大人なんですよね。「明日も今日のように、今日も昨日のように進むだろう」と、「それで物事の変わり方には法則があって、こんなふうに変わっていくんだろう」と。ところがそういうこう法則だとかそういう知識をまだ持っていない子どもにとっては、そうではない。で、このあとも出てきますけど、「数字にこだわる大人」とか、「今そこにあるものをちゃんと分かっているわたしたち子どもは」とかっていうのありますね。

今、来年の奈良女子大での勉強会に備えてベルクソン[*10]を読んでるんです。恥ずかしながらベルクソンって僕はほとんど読んだことがない。『笑い』[*11]ぐらいしか読んだことなかったんですけど、『時間と自由』[*12]っていう彼の最初の著作を今読み始めてます。時間論ですね。あれを読んでたらやっぱね、『星の王子さま』のいろんなことがなんかふっと分かるようなやつがいっぱいあるんです。

だから、僕たちはこういう絵にしても、言葉にしても、数字にしても、固定したものとして捉えているところがあります。ベルクソンは時間を純粋持続だって言ってます。われわれが見ているのは空間的時間で区切れるように時間を考えてる。時計っていうのはね、時の流れって本当は見えへんのに、それを空間の位置で表してるわけですよね。だからベルクソンは「時間の空間化」って言ってるわけです。本当の時間を私たちは見ていない。

[*10] ベルクソン:アンリ=ルイ・ベルクソン、Henri-Louis Bergson 1859-1941、フランス・パリ生まれ。哲学者。分析的知性を批判して、内的な純粋持続としての体験的な時間を考え、具体的生は不断の創造的な進化の活動であるとし、概念的把握よりも直観の優位を主張、生の哲学を唱えた。1928年ノーベル文学賞受賞。

[*11] 『笑い』:“Le rire” アンリ・ベルクソン著、1900年。日本語訳は、林達夫訳、岩波文庫、1976年出版ほか。

[*12] 『時間と自由』:“Essai sur les données immédiates de la conscience” アンリ・ベルクソン著、1889年。日本語訳は中村文郎訳、岩波文庫、2001年出版ほか。

人生、つまり生きるっていうことは時間なんですよ。その時間は、僕たちが普通に理解している「私は何年生きてます」のような、そういうものでは計れない。だから「生の哲学」って言われるんですけど、そういうこう空間化される前の「純粋持続」――彼のややこしい術語なんですけど――、そういうありのままの命の姿っていうものにもう一度気づかなきゃいけないっていうわけです。

ここらへんが西田幾多郎[*13]とかいろんな人たちに影響を与えています。おんなじようなことをやっぱり言ってますね。というか、同じようなものが背景にあるんですよ。数字に対する。それから何か言葉とか概念で固定化するっていうことに対して、「その固定化した見方では本質見抜けないんだ」っていうこと。目で見る、視覚化するっていうことだけではだめなんですよ。

長い対話っていうか、時間がかかるってあるじゃないですか。「なじみになるには時間がかかる」って、ね。「ようやく分かりました」とか「必ず時が必要だ、ものを知るには」っていうのがあるんですけども。そこらへんもいろいろ考えていくと、『星の王子さま』って面白いなあと思うんです。

[*13] 西田幾太郎:にしだ きたろう。1870-1945、哲学者、京都大学名誉教授。京都学派の創始者。

だからと言って、大人が純粋持続っていうかそういう生のあり方から離れてしまったわけではないんです。道元、空海じゃないですけど、ちゃんと己のなかには仏性がちゃんとあるんです。ちゃんとした生き方。ただそれが雲に隠れて見えなくなってたりとかするだけで、あることはあるんです。

ただ僕たちには自分のなかにあるそういうものが見えなくなってしまっている。隠されている。ハイデガー[*14]なんかが言いますけど、真理っていうのはその覆い隠されている覆いを外すことなんです。何か新しく見つけるもんじゃない。

いまも手元にあるけど、覆いをかけられていて隠されているもの、その覆いを剥がす。それが真理を知るっていうこと、っていうハイデガーの考え方があります。剥がすためのいろんなヒントがこの『星の王子さま』には書かれているんじゃないかなと思います。これからもベルクソンとかそういうのに引きつけて読んでいこうと思っています。

[*14] ハイデガー:マルティン・ハイデガー、Martin Heidegger 1889-1976、ドイツ生まれ、ドイツの実存哲学を代表する哲学者。1927年の主著『存在と時間』で存在論的解釈学により伝統的な形而上学の解体を試み、「存在の問い」を新しく打ち立てることにその努力が向けられた。

パオバブの芽の善悪

A:

バオバブの芽が小さいうちはバラの芽にそっくりっていうことは、自分がすごく好きなものにそっくりだったということですよね。その芽が小さいうちは、「あ、どんなバラに育つんだろう」とか、いろんなことを想像したりして、何て言うか手間ひまかけてっていうか、関心をもってこう愛情を注いだりとかする。

でも、ある時に、「あれ?これって危険なものなんじゃないか」って分かった時に引き抜くっていう決断しなきゃいけない。なんか情とかが絡んできて、できるんだろうか、とかって思ったり。

あと良い種と悪い種っていうか、良い悪いってどういうことなんだろうなあって思って。その絶対的に良い種、悪い種っていうものがあるのか、それとも相対的に、なんか人間にとってとか、その社会にとってとか、その個人にとっての良い種、悪い種のことを言ってるのか、なんか分からなくなって。

西川:ねえ。

A:それで、なんか悪いと思ったものも、ずっと悪くあり続けるんだろうかとか、変わることはないのかな、とか思ってると、訳が分からなくなってきてます。

西川:

このバオバブの木と小っちゃな惑星との不幸な出会いですね。砂漠に生えたら別にそんなことはないですから。だからあくまでも相対的なものであって、文脈というか、状況においてそれが良いと言われたり悪いと言われたり。それも誰にとって良いとか悪いとかって言われたり。

だから事の善悪っていうのは、そういう見方、感じ方によって如何様にも変化するから、「世の中に善とか悪とかはないんだ」って、「あくまでも相対的なもんなんだ」っていう相対主義でことをすまそうと思うわけですが、人は必ずっていうか、ものは必ずある状況のなかでしか存在しません。

まったく状況のないような、条件のないようなところに、真空状態にぽんとあるわけじゃないんですよ。だから必ずその網の目の中のどこかに位置します。だから実体的に善悪じゃないけれども、ここではだめだ、ここでは良くてもここではだめだっていう部分は相対主義では解決できないですよね。そこが結構難しいところかなあと思います。

それこそ認知症高齢者っていうか、口から食べれなくなったお年寄りに、胃ろうをするべきか、やめるべきかっていうような、胃ろうそのものが善なのか悪なのかっていう議論になっちゃうわけです。

バオバブの芽は良いか悪いか、みたいな議論になっちゃう。でもそれは状況に応じて変わるわけです。でも状況に応じて変わるけれども、良い悪いはやっぱりあるんですよ。そして、誰にとっての良い悪いもあるわけです。本人にとっての良い悪いもあるし、医療にとっての良い悪いもあるし、家族にとっての良い悪いもあるし。

でも、誰の良い悪いをどのように斟酌するかっていうのも、またそれぞれ違うわけです。医療的には「そうしてあげたい」と思っても、「いやいや、経済的に、国家経済的に無理なんですよ」ってこともある。高齢者に対する透析医療がない国で乳幼児期の栄養失調で死ぬ子どもたちが多い国あるとして、まず最初にどこにその予算を当てがえるかって考えてみます。となると「高齢者に対する透析導入に反対するのはおかしい」という意見も日本とはまた違ってくるじゃないですか。

そして何よりも、そもそもそういうのは比べられるものなのでしょうか。でも比べられなくても、我々は決断はしなきゃいけない。だから、人は必ずしも善悪をきちんと分かったうえでないと行動に移れないかっていうと、そんなこと言ったら生きられないわけですよ。

人生っていうことが分かってから生まれることにしますわ」ってしたら、芥川龍之介の『河童』[*15]じゃないけど、「ああ、まあ僕、生まれるのやめときます」ってことになっちゃう。人間っていうのは常に分からないところのなかで決断せざるをえないわけです。ものすごい、良いことをしたいと思ってるけど、何が良いか分かってないんですよ。

分からないんです。分からないままに決断して、賭けて、しなければならない。でも分からなかったからといって許されるものでもないんです。そんな人間のあり方っていうのがね。だから神ではないっていうか。主知主義的[*16]っていうか。

「善とは何かっていうことを知らなければ良いことはできない」。ソクラテス[*17]的な考え方ってそうなんですよ。「知らなきゃ良いことできへんやろう」みたいな感じですね。僕が思うのは、そういうふうな人間の知性に対する信頼っていうよりも、その何て言うかな、知性はたかが知れてるんや、やっぱり、人間の知性なんて。でもおそらくは、そこをやり続けられるかどうかです。

[*15] 芥川龍之介、『河童』:あくたがわ りゅうのすけ。1892-1927、東京生まれ、小説家。作品の多くは短編小説である。『河童』は1927年発表。

[*16] 主知主義:人間の精神を「知性・理性」「意思・気概」「感情・欲望」に3分割する見方のなかで、知性・理性の働きを(意思や感情よりも)重視する哲学・神学・心理学・文学上の立場のこと。

[*17] ソクラテス:紀元前469年頃-紀元前399年、古代ギリシアの哲学者。ソクラテス自身は著述を行っていないので、その思想は弟子の哲学者プラトンやクセノポン、アリストテレスなどの著作を通じ知られる。

「とっても面倒だけど、簡単なことなんだ」って書いてあるけど、これをやり続けるっていうことがものすごく大変なことですね。僕たちは何か意味のあることだったら一生懸命やったりするんですけど、意味がないかのように思うことはできなくなっちゃうんですよね。

さっき話した「楽描(らくがき)の会」。その氷(ひょう)さんっていうリーダー的な人が言う言葉ですんごい好きなのがあって。「誰でもできること、誰もほめてくれへんことを、誰もできないぐらいにやり続ける人が好きです」っていう。

だれもほめてくれない、でも誰にでもできること、誰にでもできるから誰もほめてくれないことを、誰もできないぐらいにやり続ける、っていうことに自分は憧れてるって言うんですよ。

たぶんこれもそうですよね。「毎日の日課が大切なんだよ」っていうこと。だから恐らく善か悪かとかっていうのは、このバオバブを目の前にした時に発する問いであって、小さなバオバブの芽をね、「バラの木と違うな」って抜いていくのは、「お前は悪だ!」とかやらなくてもいいわけです。だってもう日課なんですから。

「バオバブ、巨悪を倒すぞ!」、「引き抜くぞ!」みたいな、そんな悲愴なものではないんです。日常の日課としてやっていくっていうことが、すなわちこういう巨悪に支配されない、自分たちの世界を守る術なんだっていう。

「日課」はサン=テグジュペリのキーワードです。あとにも出てきますけど、キツネの話にも出てますね。「いつも同じ時間に来てくれよ」っていう話があります。まあ他の作品でも「日課」はすごい大事にされている言葉です。

簡単だけど面倒、そして出来ていないこと

C:毎日摘むっていう何でもないようなことやけど、それを怠ることがあとで大変なことになるんだなって思うと、なんかぼやぼや、ぽけーっと生活できひん、なんか緊張感があるというか。

西川:うーん。「とっても簡単なことなんだ」って言ってるけどね。

C:だけど、それをやらないことの怖さっていうので、ふっと何て言うのかな、生活習慣病の食事制限とかあるじゃないですか。ああいうのをちょっと思い浮かべましたけどね。なんか、そう、ちょっとずつ気をつけることで悪くはならないけど、それを怠るとちょっと悪くなる、みたいなこと。これを見るとなんかそういうの、なんか思い出しましたけど。きちんと毎日その日課をちゃんとできるかできないかで、自分の体調とか調子が変わるっていう。

西川:ケアの場面で一番ね。そういうちゃんとしたことやってるかどうかを見るのにいいは、僕は口腔ケアやと思う。

C:ああー。

西川:一番できてない。

C:うーん、そうですね。

西川:一番頻回りにしなくちゃいけないんだけど、一番できてない。それで誤嚥性肺炎で、年寄りはどんどん死んでいく。

B:徳永先生が、口の中がきれいやったらケアの8割はオッケーやって。

西川:僕もそう思います。「ターミナルケア? ちゃんと口が湿ってたら大丈夫や」って。「人工的栄養、水分補給しなくてもいい」って言ってたけど。カピカピの唇で、口の中舌苔だらけで、もう粘稠痰がへばりついてて、窒息寸前で点滴受けて死ぬより、なんて。口腔ケアって、ほんっとにできてないです。

C:そうですねえ、確かに。

西川:簡単なことなんですよ。

C:なかなかね、ほんと。

西川:ほんとに簡単なことなんですけど、面倒。難しいんじゃない、面倒なんです。

D:

もう、ずっとお年寄りが亡くなってるのを目の前でずっと見てきて。口腔ケアをちゃんとやってても、結局最後は飲み込む力が弱ってくるでしょ。で飲み込むっていうのは、あの、重力も利用する。つまりちゃんと姿勢を保てるというか。亡くなる方ってもうその力がないわけで、ギャッジアップして重力の力が使えないような状態が多いですよね。

その人の水分摂取量にもよるけど、きれいに口腔ケアしてても自分の唾がどんどんどんどん肺に入っていってたりするんですよね。それで無熱性の肺炎っていうのもあるし。結局、知らん間にそういうことで肺炎になって命を短くしていったり。他には、制限されてんねんけど、「もう飲むんや」とか言ってガーッと飲んで、それが見事にどんどん肺に入っていって、言うてみたら一種の窒息死みたいなね。だから汚くして、そのイコール、って、僕はその意見がよく分からない。

西川:いや、唾液だけで誤嚥性肺炎は起きない。

D:そうなんですか。

西川:口腔内の細菌がいっぱいある唾液を誤嚥するから、誤嚥性肺炎は起きるわけです。われわれだって普通に唾液は気管の中に入ってますよ。

D:それは知ってますけど。僕も兵庫医科大学に学びに行きましたね。何で肺炎を健康な人が起こさないかっていうのは、吐き出す力があるからですよね。

西川:確かにそれだけじゃないね。

B:だから歯磨きだけじゃなくって、舌の裏とか横とか。口腔ケアっていうのは見えるとこだけじゃなくって、本当にきれいに、丁寧に、みたいな。

西川:

口腔内の雑菌ってすごいんです。抜歯したあとみんな菌血症になるんです。敗血症の手前。抜歯したら速攻で口腔内から入る。それぐらい汚い。だから、唾液とかそういう誤嚥したりとかそういうのは自然のことなんです。

口腔ケアが不良で誤嚥性肺炎を起こすっていうのは、やっぱりケアの手抜き以外の何ものでもない。そして、口が乾燥したら、ものを味わうことができない。しゃべれないし、息するのも苦しくなる、すべての苦しみを与えることになります。手抜いて、それで終わりじゃない。

だから口腔ケアをきちんとせえへんかったら、姿勢がどうのこうの関係ない。でも、口腔ケアをちゃんとやろうと思ったら、どれだけ大変か分かりますか?経口で水分補給してない人にだったら、もうしょっちゅうです。「面倒やー」っていうぐらいずーっとやり続けなくてはいけない。

「死にゆく人にどんな言葉をかけよう」。そんことは関係ない。「傍らにいること」。そんなんじゃダメ。口腔ケアをしなくちゃいけない。

D:とにかく、こう湿らす、いうことですか?

B:そんなこといってへん。水は乾燥を呼ぶので、だから乾燥してる人には乾燥してるケアをするし、出血してる人には出血してるケアをするし、口を閉じない人には閉じないようなケアをするし。

D:それは、ずっとやってきたつもりやけどねえ。

西川:

いや、やれてるとこなんかほとんどない。僕は見たことないです。とにかく施設と言われるところで、ちゃんと口腔ケアができているところがあったら見てみたい。まず無理なんです。そんな教育も受けてないし、そういう仕事が評価もされないし。

D:教育は確かにないですよ。だから僕は自分で自腹切って学びに、1年通してやってきたんやけど。

西川:勉強してもダメです。しなくちゃいけない。

D:いやいや、するために学びに行ったんやけど。なんか合点がいかへんなあ。死んでいく人の、そのさまを見てると、そんな口の中、細菌まみれになって死んでるような気がせえへんからね。

西川:いやいやいや、それはちゃんと見てないな。見てない。死の直前になって口腔ケアをしっかりやってる施設があったら、僕はそこ行きたいわ。もっと違うことばっかりやってるよ。血圧測ったりとか、尿量測ったりとか、バイタルサインばっかり見て、口の中見てない。昔の人は「死に水取らせる」って言って、最期までそこやってたんです。

「たかが」で「されど」な口腔ケア

D:その、見た目は結構きれいやったけどね。細菌があるとかないとかいう、それはどこで調べるわけですか?

西川:細菌はあるに決まってる。それに細菌の話だけじゃなくても、口腔ケアが不要だと思う?

D:いやいや違う。今きれいにしてるのに、まだそのガビガビでもないのに汚いっておっしゃるんだったら、それは合点がいかない。

西川:いや、きれいでも亡くなる。そういう亡くなり方はいいじゃない。自然のことなんだから。

B:手が汚いっていうのんと一緒ですよ。手はきれいに見えても汚いですやん。それと同じ感じで、口の中もきれいに見えるけど、実は雑菌がいっぱいいるよっていう話で。

D:ほな、単なる老衰やったんかなあ。

西川:いや、施設の中で単なる老衰で死ねませんよ。ケアの不良が必ず加わるんです。

D:中には病院搬送される人がいるでしょう? 「肺炎でした」って言って報告受けて、その死ぬ原因としてね、一応。

西川:いや、そんな医者の診断はどうでもいい。誤嚥性肺炎だの、口腔内のどうのこうのもおいておいてもいい。でも口腔ケアを十分に受けて亡くなる人がこの世の中にそれほどいるとは僕は思えません。だから何であなた施設で働いてて同意しなかったのか不思議でしょうがない。

D:うーん、ちゃんとやってたつもりやけどねえ。

西川:あなたが毎日やったところで、口腔ケアは1日1回じゃ間に合わない。亡くなる前の人の口腔ケアなんて、一人の職員がなんぼ頑張ったってできるもんじゃない。24時間、3日4日って、みんなが一丸になってやらなきゃいけない。訪室のたびにやらなきゃいけないんです。

D:ほったらかしたつもりはないけどなあ。

西川:その「つもりがない」のが恐ろしい。できてるところなんて絶対ない。

D:どれぐらいの頻度でやるのが、その納得されるんですか?

西川:理想を今すぐ現実化しろと言っているわけじゃないんです。でも現実のひどさはちゃんと認識しなくちゃいけない。

D:うん。だいたい何時間おきにするわけですか?

西川:いやだから、マニュアル作ったってしょうがない。マニュアルがあるからやるの?

D:いやいや、1日1回だけやって、こう、おっしゃるなら、

西川:いや、だから何が問題やと思う?

D:きれいにする、うーんと、

西川:

「何時間にいっぺんするためにはこれだけのスタッフが要ります。現実的には無理ですね」って計算したらすぐわかることです。そんなこと。でも、そんな数字の話をしているんじゃない。

できてないっていうことに怒りやとか、そういうもの何で持てないのか?それが不思議なんです。僕が言ってるのは違う?あのなあ僕は思うけど、少なくとも医療、福祉とか、ケアに専門職として関わっている人間が、現状のひどさについて目をつぶったり言い訳したりしたらだめ。だめですよ。相手はもの言えない。だから、そばにいる人が真っ先に文句言わなきゃないけない。自分たちを含めて、できてないっていうことを。

「何時間にいっぺんやってます」とかは関係ないです。合点がいけへんって言うけど、今の現状のなかであなたは合点のいくケアができると思てます?合点なんかいくはずがないんです。自分の思うがままに、思う存分、何ひとつ後ろめたいところがないようなケアができると思ってるんですか?

D:それを目指したいね。

西川:

目指したいって言っても、今できてないっていうことを、しっかり見つめなくちゃいけない。違う?そこからしか始まらない。「一生懸命やってます」。そんなことは関係ない。相手は何にも言うことができないんだから。

僕は口の中カピカピの人を何人もみてきました。たとえそれが僕の病棟でもあっても、です。もちろんみんな大きな声で「口腔ケアできてません」とは言いません。「口腔ケア大切です」とは言うけど、「できてません」とは絶対言わない。でもできてないのが事実です。

下手したら、一対一でやってもできない。僕はほんとに終末期の看護とかで一番大切なことは口腔ケアだと思ってます。息をするところ、言葉を発するところ。

鷲田さんも「口には人間の幸と不幸が集中する」って言ってます。ガリガリになって、唇が割れた人。そんな人の唇をあとでエンゼルケア[*18]って言って口紅塗ったりするのはやっぱりぞっとします。

そんなことばっかりですよ。その現状からやっていく必要があります。胃ろうがどうのこうのとか、ターミナルケアで、相手になんかそんな共感的理解とかへったくれとかいう前に、まず口腔ケアです。そりゃ、ものすごく難しいけれども、できないけれども、やるから意味がある。

できることやったら誰でもやってるし、今ごろ誰でもやってる。お金にもならない。評価もされない。やってもすぐにまた乾く。ケアだからこそ、そこを大事にしなければいけない。バオバブのこの芽をいくら抜いたところで、いくらでも種は地面中にあります。そこらじゅうにあります。それと一緒です。

僕は今ケアの中で何が大事かっていったら、高齢者とか体の不自由な人にとっては「口腔ケア違うか」って思います。もちろん他にいろいろ障害の特性があって、この人にはこうっていうこともあるかもしれないけれど、体のケアで何が一番大切かって言われたら、そう思います。それは排泄ケアのほうが大事な場合もあるかもしれんけどね。

[*18] エンゼルケア:死後に行う処置、保清、エンゼルメイクなどのすべての死後ケアのことで、逝去時ケアとも呼ばれる。※英語のAngel Careは新生児ケアの意味。

D:おっしゃることは、よく分かってるつもりやけどね。まあ、それなりに勉強してきたから。

西川さん:

いやいや、言い訳したらいけません。それはやって当たり前なんです。でもできてないっていう事実がある。だからといって、「もう自分にはできません」って逃げたらだめです。ケアなんて、もう負け戦って分かってるわけです。生き返らそうって思ったって無理です。死んでいく人はもう必ず死ぬんです。

口腔ケアしてもまた必ずカピカピになる。唾液拭き取っても、痰拭き取っても、また出てくる。でも、やる。それがケアです。あのね、口腔ケアって効果が長続きしないんのです。一番長続きしない。

体位変換にしろ何にしろ、まあまあある程度は何時間に一度とかできます。口腔ケアはほんまに相手の状況にもよるけど、そんな長持ちは絶対しない。めちゃくちゃ健康な人間でも、寝てるだけで朝起きたらぐちゃぐちゃになってるんですから。

唾液の自浄作用も全部ある人間でも、何時間か放ってたらそうなります。病室みたいなところは、たいてい空気乾燥もしてます。もう密閉されてるから。ナイチンゲールの時みたいに「窓開けて換気」とかはないです。もう全館空調になってる。

もうそこでカピカピになります。ほんまに。注意深く見てごらんよ。「口の中見せてくれる?」って言ったら、だいぶん信用してくれないと見せてくれないけど。だから口の中見せてもらえるっていうのは、それだけでものすごい信頼関係のでき上がってます。

僕はそういう意味で、あんまり精神論的な何とかかんとかよりも、口腔ケアをその場その場で、やってもすぐにだめになるんだけど、そんな儚いことだけれど一生懸命やるっていうこと。僕は何よりも大事なことだと思う。

B:

私がね、ペンライト持ってたらね、私、緩和ケア病棟にいるので。ペンライト持ってたら、若いあとから来た、緩和ケアに来た新しい看護師さんが、「何で緩和ケアやのにペンライトを持ってるんですか?」って。

やっぱりペンライトいうたら瞳孔を見るとか傷を照らすとか、そういうもんでしかないわけでしょう、彼女にとっては。「ペンライトは緩和ケアは絶対いるよ、口の中を見るのに」って私が言ったら、その子は「え、何でですか?」っていうふうな顔をして、なかなかやっぱり理解しない。

看護師さんでもそうやから、やっぱりその、こうまあ口の中を照らして見ることがいいことかどうかは別として、やっぱり丁寧に見ようと思ったら、そういう1日に1回ぐらいはそういうのも必要やと思うので。やっぱりまだまだ看護師の中でも意識低いことなんだろうなって。

D:病院なんか、入院して退院してくると、大概口きれいでしょう?

B:いや、そんなことないで。急性期とかはもう汚いと思いますよ。そんなとこに手回らへんっていうか、もう、

D:ああそうなんですか。きれいなイメージがあるけども。

B:そりゃまあ、一応基本的に日常のケアの中に、看護師のケアの中に入りこんでるからね。一定のレベルに達するような教育は受けてるけど、ちゃんとやってるとことやってへんとこは大きな差がありますよね。

西川:病院でもなかなかしてないと思うなあ。

B:でも今、口腔ケアの何とかマスターとか取らされるんですよ。全員口腔ケアのスポンジブラシの使い方とか、

西川:そりゃ流行りのように一時期だけ。加算のある時だけね。

B:そうそうそうそう、

西川:一種の病棟でね、看護研究のある時だけ一瞬ね、患者がピッときれいになることがあるかもしれんけど。

B:昔よりも何て言うのかな、そのジェル剤とか、ああいうのもちょっとは進んでると思いますよ。

西川:まあね、サリベート[*19]やなんやかんや。ね。良くなってきてるけどな。

[*19] サリベート:人工的に作られた口腔潤滑剤(代用唾液)。

B:昭和よりマシです(笑)。昭和より。

西川:ま、捲綿子でね、痰とか取ってるような時代、まあ野蛮といえば野蛮だった。捲綿子が外れて、「あ、入ってもうた」とかあったから。

B:そんなこと思うと、まあ、今は、入れ歯とかも「毎日外しましょう」とかっていう時代です。昔はもう誰が入れ歯をはめてるかどうかも、まあ確かに私が若い頃なんかは、わかっていないような話もあったから。でもやっぱりその口腔ケアが大事っていうのを思うのは、やっぱり若い看護師さんとかには分からへんね。自分は歯もきれいで何でも食べれる人とかにはなかなか難しかったりするけど。

西川:ココペリもね、口腔ケアについては、ねえ。

長見:口腔ケアについて何もやってないよ。

E:でも、ね、確かにうちらは一対一やし、時間も、なんか何もすることなかったら「しましょうか」とか提案できるし。

西川さん:難しいけどね、なかなか了解を得るのがね。

E:そうですね。結構、自分のやり方でなんかそれなりに、自分も勉強してないですけど、なんか気持ちを込めようと思ったら込めれるかなと思うけど。やっぱ施設の人とかはちょっとね。なんか違うんやろうなって。私も最近、口腔ケアの重要性は分かってきて、昔はやっぱり嫌いだったんですよ、口腔ケアは。でもなんか「きれいにしてあげたいな」って気持ちが湧いてくると、うーん、好きになってきたっていう。まあそういう基本的なことしか言えないんですけど、

西川:あ、ココペリでたこ焼きカフェとかやりましたね。あれ、忘れた?

長見:あ、そう。その時口腔ケアの話してたっけ?

西川:たこ焼きが食べれるような歯にしようね、みたいな感じで。

長見:そうか

西川:

障害者の歯科医療っていうのはなかなか難しくって、脳性麻痺にしても、知的、発達障害にしても、その歯科治療に協力的でなかったり、協力しようと思っても体が、こう協力できない体だったりとかして。結構、歯科の関係者も敬遠したりっていうことがあって。

精神科でもそうですけど、あっという間に歯ボロボロになるでしょう。だから昔は精神病院と歯科って必ず一緒になってたぐらいだったんだけど。やっぱり釜ヶ崎でも歯がない、みんな。金がないだけじゃない。金がなくなったら歯もだいたいなくなる。

B:歯医者さん、高いしね。

西川:おんなじぐらいなくなるね。ほんとにもう間近にあって簡単そうに見えるでしょ。歯磨いたりだとか、クチュクチュクチュペッって。でも、簡単そうに見えるところが、やっぱ一番後回しになる。

オムツのピンと巻き爪と

F:なんかバオバブの話で、急になんか、特に思ってなかったんですけど、自分もなんか、来週実家が引越しになってるんです。おじとおばと、まあ両親が一緒に住んでるんですけど、ちょっとおじさんがだんだん暴力的になってきて。まあ両親の家なんだけど、まあ引っ越そうっていうふうになって。なんかこれがほんとにバオバブみたいだなって思って。

西川:え? おじさんと…、両親の家が、おじさんおばさん…?

F:おじさんおばさんも、両親と一緒に住んでるんですよ。うちは建増しした家に住んでて、おじさんおばさんはおじいちゃんかおばあちゃんの建てた家に住んでたんですけど。おじさんが東京でちょっと上手いこといかなくなって家に帰ってきて、統合失調症になって、なんか自殺未遂したりみたいなことで問題があるのは分かってたんですけど、まあおばと一緒だからっていうことで。「そっちはそっち」っていうことにして。で今になって、おじがだんだんすごい暴力的になってきて。

西川:ああ。まだ若いの?

F:いや、もう70前ぐらいですけど。はい。で、そうだなあ、まあ自分としてはずっと親のこと、まあ実家のことは放っておいたのが、まあ今はこういう感じになって。

西川:ああそうか。うーん。それはバオバブかどうかは分かんないですけどね。

F:うん。まあ僕の両親にしたら、もう自分の家を、自分の家をこう追い出されるっていうことで、息子としたら、つらいわけですよね。まあ自分はなんか、つらいっていうか、申し訳ない気持ちが。

西川:そういうエピソードがこう徐々に準備されたっていうふうに考える見方もあるけど、この状況はどっかをピッと変えたら、またカランと変わるっていうふうにも見れる。

F:うんうんうんうんうん。

西川:でないとね、精神障害とかそういうの持ってると、今は平穏に見えてても必ず将来のなんかを溜め続けてるんだっていう、そういう障害理解にたぶんなるでしょう。僕はそういう見方は人については持たないほうがいいと思います。やはり何かの掛け違いがあるんじゃないかって。

F:うん、うん。

西川:

そこを見たほうが僕はいいような気がします。まあそう、これどちらを選ぶかですけどね。それこそアランの『幸福論』[*20]で、ギャーギャーギャーギャー子どもが泣く。「これどないしたんやろう?」みたいなこといろいろ言うわけです。「原因はお母さんの性格かなあ」とか何やかんやって言うんですが、何のことはない。オムツのピンが刺さってた、みたいな話があります。

僕も経験ありますけど、トイレ誘導するたんびにめっちゃくちゃ怒り出すおばあちゃんがいててね。ね。もうめっちゃやたらに怒るんですよ。で、「このトイレ拒否、何とかなれへんかなあ」と思ってたんです。

[*20] アラン、『幸福論』:本名はエミール=オーギュスト・シャルティエ、Émile-Auguste Chartier 1868-1951、フランス生まれ、哲学者、評論家、モラリスト。体系化を嫌い、具体的な物を目の前にして語ろうとしたのがアランの手法で、理性主義の立場から芸術、道徳、教育などの様々な問題を論じた。『幸福論』(“Propos sur le Bonheur”、1928年)は、神谷幹夫訳、岩波文庫、1998年出版ほか。

で、原因は巻き爪でした。立たした途端に食い込む。ほんで「これが痛い」とは言えないから怒りはじめるわけです。爪切ったら何の問題もなくなって。

嘘みたいな話ですけど、これはほんとの話です。在宅でずっと見てるんだけど、おばあさん、嫁さんなんかに爪切らさないんです。でも自分でも切れない。だから歩くたんびにこう刺さるわけ。ソファーで痛みなしに座っているのに、「さあ」とか言って立たされたたびに激痛が走る。それで暴れ出す。

口腔ケアもそうですけど、爪のケアっていうか、「足とかも見らなあかん」ってよく言います。「家でどんなふうにお年寄りが遇されているのかを見るのは、足の爪見たらええ」ってよく言いますね。健和会の何とかの人、えらいさんが言ってました。「看護は生活と出会い」だったかな。

B:みんな靴下はいてるからね、裸足でないからね。

A:川島みどり[*21]さん?

西川:そうそう。あの人が大昔に書いてました。本読んでから、僕は年寄りを見たら、靴下を脱がす機会があったら靴下脱がす、みたいになりました。

[*21] 川島みどり:かわしま みどり。1931年朝鮮京城生まれ、看護師、看護学者、日本赤十字看護大学名誉教授。

B:粉が舞ってね

西川:

そう粉が舞う。ほんまに爪がえげつないことになってるから。だから筋力低下じゃなくって、足に問題があるかもしれません。歩き方がおかしいとかっていったら、筋力低下やとか神経性のもんかとかって、すぐにわれわれは勉強した知識で、できることならその高級な知識を使って問題解決したって思われたいから、まずそこらへんからやるんですけど。

何のことはない。オムツのピンが外れてたとか、足の爪が伸びてた、とか、そういうところに案外答えがあったりする。

だから、あんまりね、統合失調症でどうのこうのがあって、何のかんのあってっていうふうにこう、いろいろ物語ができるんです。でもまあ、それだと対処のしようがなくなる。

F:うん。

西川:

そうじゃなくって、「ひょっとしたらあれが」みたいに考えてみたら。ひょっとしたら、ピンが刺さってるだけちゃう? 足の爪が伸びてるだけちゃう? みたいなところを、見落としてないかって見てみる。それだったら、ほら、まだ、まだあるかもしれんって思える。

ものすごく大きく作られた、その病気のこう歴史やとか、家族関係の長年の、兄弟でのしがらみやとか云々かんぬんやとかっていったら、もう手のつけようがないじゃないですか。案外、案外ね、本人にも自覚できてないし周りの人たちにも分からないけれど、そんなことで人間関係って危機的なものに陥ったりとかするんじゃないかなあって思うんですけど。

F:はい。いや、そうですね。まずはほんとに、僕もほとんど今まで関わってなかったんで、ほんとにそういうところからきちんと、やれたらなあと思って、

西川:そこやったらまだ諦める必要もないやん。まだ見えてないだけ、ほんのちっちゃなトゲかもしれない。そんな感じで。

F:そうですね、はい。

西川:とは思いますけど。はい。今日はこんなもんで(笑)。

長見:どうもお疲れさまでした。

(第6回終了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?