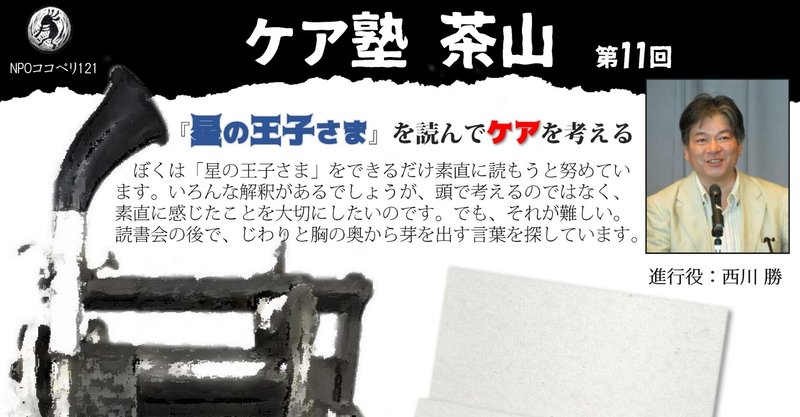

第11回ケア塾茶山『星の王子さま』を読む(2018年7月11日)

※使用しているテキストは以下の通り。なお本文中に引用されたテキスト、 イラストも基本的に本書に依る。

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(稲垣直樹訳)

『星の王子さま』(平凡社ライブラリー、2006年)

※進行役:西川勝(臨床哲学プレイヤー)

※企画:長見有人(ココペリ121代表)

***

はじめに

西川:

ケア塾茶山は今日で11回目です。59ページの第Ⅹ章からですね。Ⅹ章から大きく場面が変わります。自分の星を出て、それから地球にやって来るまでの、六つの惑星、星めぐりの話です。ここは有名なところで、よく話題にされますね。大人批判という文脈で読まれることの多いところです。

そう読んでもいいんですが、それだけじゃあんまり面白くないなあとずっと思っています。もう少し読み込むことはできないかなあと。今日はみなさんと一緒にどういう読み方ができるのかって考えられたらと思います。

325、326、327、328、329、330といった小惑星のあるあたりに、王子さまは来ていました。

六つの小惑星をこれからめぐっていきます。いきなりこんな数字が出てきていますね。前に王子の言葉に、「数字にしたほうがいい」「大人たちは信じてくれる」みたいな話がありましたけれど、そういうのがあるからです。

この「325」から始まる意味は何かあるのかもしれません。まだ僕にはちょっと分かりません。六つの小惑星、そして最後七番目が地球。世界創造が七日間かけて行われたことっていうキリスト教的な世界観と照らし合わせると「七」であることには何か意味があるのかもしれない。

なにか役に立ってあげられることはないか、なにか勉強になることはないか。そう思って、王子さまは手始めに、そうした小惑星を訪ねて回ることにしました。

ここが僕は大事だと思っています。普通は、花に恋をして、花のわがままな言動に振り回される。それで自分の星にいるのがつらくなって、花とお別れをして出ていく。そう理解します。

でも、ここでいきなり「なにか役に立ってあげられることはないか、なにか勉強になることはないか。そう思って、王子さまは手始めに、そうした小惑星を訪ねて回ることにしました」と書いてあります。失恋の痛手でそのバラと別れたわりには、まずいきなり動機が変わっているんです。

「何か役に立ってあげられることはないか」は稲垣さんの独特の翻訳です。英語では「オキュペイション」(occupation)、「職業」と訳されますけど、ここでも同じ単語が使われていて、「それを探すために」と原文ではなっています。

「何か仕事はないか、何か勉強になることはないか」と訳してる人たちが多いですね。なぜこれをわざわざ「何か役に立ってあげられることはないか」と翻訳したかについては稲垣さんの『翻訳技法実践論』にあります。「仕事」と訳さなくても、「用事をする」とか、「手助けをする」という意味もあるそうです。だから、そういうふうに訳してもいいのかなとも思います。

ともあれ、「なにか役に立ってあげられることはないか、なにか勉強になることはないか」と思って小さな星をめぐってるんだ、ということを忘れずに覚えておいてください。別に大人たちに対して皮肉を言うために、人をバカにするために旅しているわけではないんです。

だとすると気になるのは、この旅で王子は誰かの何かの役に立っているかどうか、何かを勉強したのかどうかです。でも、僕が思うに、勉強できてはいないですし、役にも立ってないんです。

いつも言うことですけど、星の王子さまが一番最初に「ヒツジの絵かいて」って言った時には、すでに自分の星を出てからほぼ一年経って、旅の中でずいぶん成長して賢くなった王子なんです。そこから物語を読み始めているので、王子は素晴らしい人だと読者は一見思い込んでしまう。

ところが、バラと喧嘩したり、星を出て小惑星をめぐってる時の王子はパイロットが会った時のように賢くなっていない。まだおバカなんです。自分勝手なんです。もちろんわざわざ説明はないですが、パイロットとの出会いから一年間のずれがある。

最初に王子が出てきた時の神秘的な登場の仕方とか、それからゾウを飲み込んだボアを、いっぺんに見えてしまうというあの不思議な能力を王子に読み込んでしまうと、ここでも王子は賢いと思って読んでしまいます。それが普通かもしれない。

様々な、いわゆる解説書では、王子から見た大人たちのバカげた姿がもう滑稽で仕方がないって解釈されているんですけど、それはすごくおかしいだろうと僕は思うんです。そうじゃないですよ。ここでは王子は全然賢くもないし、人の役にも立ってないんです。

だから王子は何を学びそこねたのか、何のやるべきことをせずに次から次へと星をめぐっていったのか?どちらかと言うと、小さな星の大人たちを批判的に見るより(それ簡単すぎますから)、王子のこのふるまいを批判的に読むことのほうが、僕は意味があると思ってます。

王様と出会う

西川:

最初の小惑星には王様が住んでいました。高貴な緋色の服を着、高価な貂の毛皮のマントをはおって、王様は玉座に座っていました。飾りは少ないが、とてもりっぱな玉座でした。

王様が一番最初なのも何か意味があるかもしれない。王子が出会う王様ですから。「ル・プランス」(le prince)の「プランス」は王様の息子という意味もあるし、国の王ではないけれども、ある地方の領主というか大公というか、ちょっと王様より小さい地域のトップみたいな意味もあります。どちらかと言うと王様の息子というよりは、「大公」と訳したほうがいい感じの王子だと思いますけど。

どちらにしてもやはり王子は王様を目指すわけです。王子は自分の星しか知らなかったのに、自分の星を出てもっと広い世界に出てきた時に、初めて出会うのが王様だった。そして王子は本来王様から学ぶべきこといっぱいあるはずなんです。さてどういうふうに王子はその王様と出会ったのか、ということなんです。

「おやあ、家来がやって来たぞ」と、王子さまの姿を見ると、王様は大声をあげました。王子さまは独り言を言いました。

「ぼくに一度も会ったことがないくせに、いったどうやって、ぼくのことが王様に分かるんだろう」

王様という人たちにとっては、この世の中は単純きわまりありません。そのことを王子さまは知らなかったのです。つまり、王様たちにとっては、自分以外はみな家来だということです。

王様に対して若干皮肉っぽい書き方をしてますね。でもサン=テグジュペリがそのままのことを思ってると思うと間違ってしまいます。「真っ暗闇で、どこを飛んでいるかわからなくなってしまったりしたら、なかなか役に立つものですよ、地理という代物は。」といったときとおんなじです。そのまま説明的な文章だと思って読むと間違ってしまいます。

「近う寄れ。おまえの顔がもっとよく見たいからのう」と王様は王子さまに言いました。とうとうだれかに、自分が王様だと言えることになって、王様は鼻高々でした。

王子さまはどこに座ろうかと目で探しました。けれども、その星は高価な貂のすばらしいマントにすっかり覆われていました。だから、王子さまは立ったままでいました。疲れていたので、あくびが出てしまいました。

ここの出会いの場面をこの後ちょっろいろいろ比較してほしいので、覚えておいてくださいね。

まず「おやあ、家来がやって来たぞ」という王様の言葉から二人の出会いは始まってます。お互い挨拶はありません。王様が初めての人に対していきなり「家来がやって来た」という言い方で二人は出会ってます。おかしいなと思っても独り言ですから、別に言い返してるわけでも何でもないという。言葉の上ではすごくすれ違っている。

メタコミュニケーションって言葉があります。「もしもし」「はいはい」には内容はないですが、「これからコミュニケーションしましょう。通じてますか」という意味で、コミュニケーションよりもうちょっと高次の視点からのコミュニケーションになります。これをメタコミュニケーションと言います。

メタコミュニケーションの役割を挨拶がなすんですけど、ここではその挨拶がありません。では、その次の星ではいったい挨拶があるのかないのか?あったとしたらどちらがどうやってるのか?出会いの時とそれから別れの時の挨拶あるかないか?

全部違いますからそこを注意深く読んでみたいのです。なぜここでは出会いも別れの挨拶もないのか。書かれていることだけを読むのは簡単なんですけど、なぜ書かれてないのかを考えるのが『星の王子さま』を読む場合には非常に大切なことです。「大切なものは目には見えないんだ」っていう言葉ありますけど、大切なことはここには書いてない言葉。書かれてないことの理由に意味があることがある。

そういうつもりでこの本を読んでいくと、難しいところもありますがかなり面白いです。そのあたり、またみんなから意見があったら教えてもらいたいなあと思います。

「王様の御前であくびをするなぞ、礼儀に反するぞ」と王様は王子さまに言いました。「お前にあくびを禁止する」

「どうしても、あくびが出てしまうんです」と王子さまはどぎまぎして答えました。「長旅をしてきまして、寝ていないもので……」

「そうか、それならば」と王様は言いました。「おまえにあくびをすることを命ずる。もう何年も前から人があくびをするところを見たことがない。あくびは予には、とてもめずらしいものじゃ。さあ、もう一度、あくびをしてみなさい、これは命令だぞ」

「そんなことをおっしゃったら、緊張してしまいます……。もう、あくびなんか出ませんよ……」と王子さまは顔を赤らめて答えました。

この、王子さまが顔を赤らめる場面はいくつか出てきますね。王子さまが顔を赤らめているとは一体何なのでしょうか。考えてみても面白いかもしれません。

「ふーん、そう」と王様は応じました。「それなら予は……、予はおまえに命ずる、ときによって、あくびをしたり、ときによって……」

王様はもごもご口を動かしました。なんだか、気分を害したようでした。

それというのも、王様にとっては、自分の権威が守られることが絶対だったのです。命令に従わない者がいることなど許せませんでした。絶対君主だったのです。そうはいっても、とても善良な君主だったので、王様は道理に適った命令ばかりを出していました。

「王様にとって自分の権威が守られることが絶対だったのです。命令に従わない者がいることなど許せませんでした。絶対君主だったのです」のところ。ここに「権威」という言葉があります。この後王子は「権威」ではなく「権力」って読み替えます。「この権力はすごい」みたいなことを言うわけです。権威と権力の違いも考えてみてもいいかなと思うんです。「道理に適った命令」もキーワードですね。

権威と権力

西川:

「もしも予が」と王様は常日頃から口にしていました。「もしも予が、海鳥に姿を変えてみなさいと、ある将軍に命令したとしよう。そして、その将軍が命令に従わなかったとしよう。それは将軍が悪いわけではないのじゃ。そんな命令を出した予が悪いのじゃ」と。

「座ってもよろしいですか?」と、おずおずと王子さまはたずねました。

「座ることをおまえに命ずる」と王様は王子さまに答え、威厳に満ちた態度で貂のマントの裾をたくしあげました。

ところが、王子さまはびっくりしました。惑星がとてつもなく小さかったのです。こんな小さい星で、王様はいったいなにを支配できるのでしょうか?

(※「姿を変えてみなさい」は、第1刷では「姿を変えてみせなさい」)

ここですね。「王子さまはびっくりした。とてつもなく小さかった。こんな小さな星で王様は一体何を支配できるんだろう?」「小さな星の王様っていうのは支配する力なんかないんじゃないか?」と思っている王子です。

「陛下……」と王子さまは切りだしました。「一つ質問させていただくことをお許しください……」

「質問することをおまえに命ずる」と、あわてて王様は言いました。

「陛下……、陛下はなにを支配しておられるのですか?」

「なにもかもじゃよ」と、王様はしごく当たり前のように答えました。

「なにもかもですって?」

軽く手を動かして、王様は自分の惑星、ほかの惑星という惑星、恒星という恒星を指さしました。

「この、なにもかも、ですか?」と王子さまはききました。

「この、なにもかも、じゃよ……」と王様は答えました。

王様は絶対君主であるばかりでなく、宇宙を隅から隅まで支配する宇宙全体の君主だったのです。

「星たちも王様の命令に従うんですか?」

「もちろんじゃよ」と王様は王子さまに答えました。「即刻、星たちは命令に従うのじゃ。命令に従わないことなど、予は許さんからなあ」

こんな権力はすごい、と王子さまは感心しました。

「こんな権力はすごい」。これ原文だとどうなっているか。このあたりは稲垣さんが結構訳し分けていたと思います。「プヴォワール」(pouvoir)だから「力」、パワーです。「権力」と訳してもおかしくはないんですけど、稲垣さんは権威と権力をはっきりと読みわけるように訳しているんだと思います。

この前の部分では「オーソリティ」(authority、autorité)というフランス語を使ってたと思います。「こんな権力はすごい、と王子さまは感心しました。もしそういう権力が」のところ。最初に「支配しておられるのですか?」ということでしたから。

王様は理に適った命令をします。「理に適った命令に従わないことを許さん」と王様は言っているわけです。ところが王子は「こんな小さなところで権力があるの? 支配力があるの?」と疑問に思うし、「いや、全部これ支配してるんや」という王様の言葉に「この力はすごい」と思ってしまう。王子は、権威と権力とを履き違えている。そういえば、岩波新書に『権威と権力』[*1]という本があって中学生の時に読んだことがあります。

[*1]『権威と権力』:なだいなだ著、岩波新書、1974年出版

僕は、反抗期バリバリでしたから、世の中の権威とか権力にみんな片っ端から逆らおうと思っていたわけです。ところが権威と権力の区別がつかなかった。学校=権力で自分を縛り付けていると思うわけです。「権威ある」と言われると、すぐ「そんなん嘘や」と思ってしまう。

「それは権力持ってるだけ。みんながひれ伏すから、まるで権威があると自分で思い込んでるだけやろ。そんなん基本的にもう力の世界や」と。だから「力に対して力で」「暴力革命でもいいんだ」みたいな考え方だったわけです。

言葉の上では「権威と権力は違うよ」って言ったところでどう違うんでしょうか?ちょっと考えてみてもいいかもしれません。反権力って言う人は反権威になりがちです。そして「反権力が正義だ」と通常は思われるんですね。でも、それは権力に反抗してるだけではなくって、権威の価値までも否定してしまう危険性がやはりあるわけです。

王たる条件

西川:

サン=テグジュペリは1900年生まれですから、まだ19世紀の人です。それに貴族の末裔です。彼は伝統を重んじる完璧に保守派なんですね。だから、彼はその伝統的な権威に対して深い信頼を持っているわけです。その一方で飛行機にも乗っている。当時、初めて地球というか自分の住んでる所を「人間の土地」として空から眺める経験をしてる。

ものすごく進歩的な人なわけですけども、一方でやっぱり貴族なんです。最後の貴族なんです。だから権力と権威をごっちゃごちゃにしてしまう者に対する皮肉がここには込められてると思ったほうがいい。

ここで間違ったらいけないのは、権力もないのにあるかのようにして命令ばかりする年老いた王様を「バカだな」と言っているんじゃなくて、権威と権力とをごちゃ混ぜにしている王子の方が未熟なんです。まだ分かってないわけです。どこがどんなに分かってないのかが、このあと次々と明らかになっていきます。

こんな権力はすごい、と王子さまは感心しました。もし、そういう権力が自分にあったならば、一日のうちに、日の入りを四十四回どころか、七十二回、いや、百回、いや、二百回も目の当たりにできただろう。それも、自分の椅子をまったく動かす必要もなく。

王子は「権力」を、自分の望みを叶えることだけに使おうとしてるわけです。自分の努力を抜きに、自分の椅子を動かすことさえもせずに、自分の一番大好きな日の入りを何回でも見れる、というかたちで、「もし権力があれば僕は使いたい」と思ってるわけですね。全然権威のある人間じゃないですよね。

自分があとにしてきた自分の小さな惑星のことを思いだして、少しばかり王子さまは悲しくなっていました。そこで、王子さまは思いきって王様にお願いをしてみました。

「日の入りが見たいのですが……。お願いです……。お日さまに、沈むように命令してください……」

「もし、予がある将軍に向かって、チョウチョウのように花から花へ飛び回りなさいとか、悲劇を書きなさいとか、海鳥に姿を変えなさいとか命令したとしよう。そして、もし将軍が命令されても、それを実行しなかったとしよう。その場合、その将軍と予とでは、いったいどちらが悪いことになるのかね?」

「陛下のほうです、悪いのは」と王子さまはきっぱりと答えました。

「そのとおりだ。やればできることだけを一人ひとりに求めなければいけないのじゃよ」と王様は口をつぎました。「権威というものはじゃな、まずもって道理に適っていなければならん。もし、おまえがおまえの国民たちに、海に飛びこめ、などと命令しようものなら、革命が起こるに決まっている。予が命令に従うよう要求できるのは、予の命令が道理に適っているからじゃよ」

「日の入りが見たいんですけど」って言うことに対する王様の返事がこうです。ここで王様は今すぐお日さまが沈められないことの言い訳をするために、こんな話をしてるんじゃないんです。

権力があればそれを自分の望みを叶えることのためにだけ使おうと思ってる王子に対して、言ってみたら教育的に、もし力があったとしても、何に使うのか、どう使うのかっていうことに関して、王様は王様なりの考えを王子に伝えようとしています。権力ではなく、道理に適った権威というものを持つことが、王子であったり王にとってはふさわしいことなんだって言ってるわけです。

だから「その将軍と予とでは、いったいどちらが悪いことになるのかね?」って、これ常に裁いているわけです。「どちらが悪いか?」って。後で「法務大臣になれ」という話が出てきます。王子が「ここには誰も裁く人なんかいないじゃないですか」と応えたら、「いや自分を自分で裁きなさい」と。

将軍と王様の話では王様は自分を裁いてるんです。「将軍か予か、どちらが悪いんや?」と。当事者なんです。自分のことも含めて裁きの場に出してるわけです。一般論で言っていない。「もし私が将軍にこういうことを言ったときには、私が悪いのか? 将軍が悪いのか?」と、自分を必ず含み込んだ上で話をしています。

王子は「陛下のほうです、悪いのは」ってきっぱり言いますね。これは自分ことじゃないからです。陛下と将軍なら、どっちが悪いかということはスッと分かる。他人事だから。でも、王様は「自分がもし支配の力を持ったらどうする?」と問うているわけです。ちょっと婉曲的ではありますが。

「君が力を持ったときに、何か命令するという、その命令というのは理に適った命令でなければあかんねんで」「あなたは日の入りが見たいって言ったけれども、それはどうなのかな?」ということです。でも、王子はそこを全然反省できてないんです。できてない。

王子の未熟さ

西川さん:

それから、このさっきの「海鳥に姿を変えなさい」は、何かあるんでしょうか? 海鳥に姿を変えるという話か何か。ギリシャのオデッセウス[*2]なんかにそんなのがあるんかなと思ったりしましたけど、ちょっと思いつきませんね。

[*2] オデッセウス(オデュッセウス):Odysseus、ギリシャ神話の英雄で、イタケーの王。ホメロスの叙事詩『オデッセウス』の主人公でもあり、トロイア戦争後、オデッセウスの帰郷の際の10年間の数々の冒険と、帰ってからの妻ペネロペイアへの求婚者を殺すまでを歌っている。

あと、将軍に「チョウチョウのように花から花へと飛び回りなさいとか、悲劇を書きなさいとか、海鳥に姿を変えなさい」と命じるとはいったいどういう命令なのでしょうか。後に「やればできることだけを一人ひとりに求めなければいけないのじゃよ」と書いてあります。

でも、将軍がチョウチョウの格好しようと思ったらできないことはないはずです。「チョウチョウになれ」と言っているわけじゃないんです。「悲劇を書きなさい」も、書くことはできるかもしれません。つまらない悲劇かもしれないけど、まるでできないことではないはずです。そして「海鳥に姿を変える」はたぶん無理でしょう。

しかし、「チョウチョウのように花から花へ飛び回りなさい」とか「悲劇を書きなさい」と将軍に向かって言うのは、いったいどういう命令なのか?よくわかりませんね。

まあ、だから将軍にふさわしい命令っていうか、将軍の将軍たるべき仕事の話ですよね。「やるべき仕事をやれるときにしなさい」というのであればいいのかもしれません。それとは別に、将軍がやろうと思ったらできるかもしれないけれど、将軍であることを貶めるようなふるまい。たとえば、「敵が来たら尻まくって逃げろ」は、やろうと思ったらできるはずです。でもそれは恐らくここで言うところの「道理に適った命令」にはならないのかもしれない。だから、わざわざこういうたとえを出してるということは、命令が可能か可能ではないかだけではないんですよ。

そして、王子が王様に対して言った「すぐにこのお日さまを沈めてくれ」というこの願いは一体何なのか。それ以外でも、僕たちが普段願っていること。自分たちが「もし力があれば」「もっと金があれば」「もっと暇があれば」「あの人が僕のことを好きやって言ってくれたら」「もし何々ならば僕はこうこうする」「もしこうこうなら、僕はこうしたかったのに」と、自分の叶えられない望みを願いのようにして言うことがありますけれども。僕たち自身が持っている望みや願いは、この王様に言わせればどういうものになるんでしょうか? そこまで読まないと、ここはたぶん面白くない。王子と王様との単なる話になってしまうんです。

「そうすると、ぼくがお願いした、日の入りはどうなるんですか?」 と、一度した質問は決して忘れない王子さまは、王様に注意を促しました。

「おまえの日の入りじゃと、日の入りはおまえに見せてやるよ。予が命令してやるからな。だがな、国を治める賢いやり方があってな、予はそれに従って、条件が揃うのを待つことにする」

王子は全然分かってないわけです。『「待つ」ということ』[*3]も鷲田さんの本ですけど、「待つ」ことがどういうことなのかね。

[*3] 『「待つ」ということ』:鷲田清一著、角川学芸出版、2006年出版。

「それは、いったいいつのことですか?」と王子さまは聞きました。

「ゴホン、ゴホン」と王様はわざとらしい咳をしました。王様はまず大きなカレンダーを見て、「ゴホン、ゴホン、それは、だいたいだな……、およそだな……、それは今晩の七時四十分ごろになるだろうな。そのときは分かるじゃろうよ、予の命令がいかに忠実に守られるか、がな」

これはみっともない言い訳のように描かれてるわけです。でも、サン=テグジュペリのこの手法に騙されたらだめなんです。これで王様がバカだと思ったら、見抜いてないことになるんです。サン=テグジュペリは常にちょっと引っ掛けてきます。読者がほんとに読めるのかどうなのか、大事なメッセージを読めるのかどうなのかを。

王子さまはあくびをしました。日の入りが見せてもらえなくて、王子さまは残念でした。それに、もう、少しばかり退屈し始めていたのです。

「ここでは、もうぼくはなにもすることがありません」と王子さまは王様に告げました。「もうお暇いたします」

さあ、最初に小惑星を経めぐることになった彼の動機は一体何だったのか覚えていますか?「何か役に立ってあげられることはないか、何か勉強になることはないか」と思ってやって来たはずですね。それで、王子の見本となるべき王様が住んでいた星を初めて訪ねることになるわけです。

それなのに、非常に小さな所だけど威厳を持っている王様、でも王子の思ってるような権力・支配力は持っていなさそうな王様に対して、王子は軽蔑の念を抱き始めています。「退屈なおっさんや」と思ってるわけですよ。「彼から学ぼう」なんて全然気づいてないわけです。勉強することもない、ここでは自分が学ばなければならないことは何一つないと思ってる。「ここで何かできることもない」と思い始めてるわけです。

せっかく王様は、王子と出会って、それなりに王様の持っている政治的な、まあ王者の理念みたいなものを伝えようとしているのにも関わらず、王子にはそれが全然伝わらないわけです。「もうお暇します」「もうここにいてても無駄だ」と。

どこにいたってできるのに

西川:

「ここにいなさい」と王様は答えました。家来ができたことが王様にはとても誇らしかったのです。「ここにいなさい。大臣にしてあげるから」

「なに大臣ですか?」

「そうじゃなあ……、法務大臣だ」

「そうおっしゃっても、ここには裁判にかける人はだれもいませんよ」

「そうとも言えないぞ」と王様は王子さまに答えました。「王国をひととおり見て回ることもまだしていないからな。予は歳を取りすぎた。なのに、置き場がないから四輪馬車もない。それに、歩いたりしたら、疲れてしまうからな」

「予は歳をとりすぎた」と言っています。ある意味この王様は、権威・威厳は持っているんですけれども、歳をとりすぎた老いの身で「力」はないわけです。歩き回る力もない。王様といっても四輪馬車です。四輪馬車といえば、馬車の中で一番粗末なものです。八頭立ての馬車じゃないんですよ。それもない。そして歩いたら疲れてしまうほどに老い衰えている。

「はあ。けれども、ぼくはもう見て知っていますよ」と王子さまは言いました。惑星の反対側にもう一度、一瞥をくれようと王子さまは身をかがめました。「あちらのほうだって、だれもいないじゃないですか……」

「それなら、おまえが自分で自分を裁くのじゃ」と王様は王子さまに答えました。「それがいちばんむずかしいのじゃ。人を裁くより、自分を裁くほうがはるかにむずかしい。おまえが自分をちゃんと裁けたら、おまえはほんとうの賢人ということになるのじゃ」

王様は、ここで「おまえはほんとうの賢人ということになるのじゃ」、つまり「何か勉強になることはないか」と出てきています。家来が来て嬉しいというだけでなく、王子が本当の賢人になるためにはどうすればいいのか?ということを王様は伝えています。まだ賢人じゃない若者が何を学ぶのか。「賢人になるためには、まず自分で自分を裁けるような人間にならなきゃいけないよ」という大切なメッセージであり、教えを伝えてるわけです。

「ぼくは」と王子さまは答えました。「ぼくは自分のことを裁くなんて、どこにいたってできますよ。この星に住んでいなくたってできます」

それに対して、王子は「あんたの教えなんていらないよ」って答えています。どこにいたってできると。でも、王子は実はこの星に来てもできなかったわけです。大口を叩いてる割に、ちゃんとした助言をしてくれる王様の前でも自分自身を反省することはできなかった。「退屈な王様だなあ」って思って、かつ王様を哀れんでるんです。「力もないくせに権威ぶって」と。王子の中には「本来の権威っていうものは力を持つべきだ」っていう考えがしっかりあるんです。

これは結構続きます。たとえば、五千本のバラを見て、「なんだ、たった…」とかいったりする。114ページですね。

「ぼくはこの世にたった一輪しかない花を宝にしていると思っていた。ところが実は、どこにでもあるようなバラを一輪持っていただけなんだ。あの花と、ぼくの三つの火山、膝までの高さしかなくて、そのうちの一つはたぶんもう決して噴火はしない、あの三つの火山。そんなものを持っているくらいじゃ、僕は大した王子じゃないんだ……」王子さまは草むらにうつ伏して、ワッと泣き出してしまいました。

この辺りまで王子は一貫して「ちっちゃな星の王様なんて大したことない」と思っているわけです。自分は小さな星にいたけども、世界に一つしかない「バラ」を持っていたと思ってた。でもそうじゃなかったわけです。ありふれたバラの一つだった。火山も「なんだ、あんな膝までの火山を三つ持ってた、それも一個は火も吹かない。僕は大した王子じゃない」と言っている。要するにそういう力がなければ大した王子ではないという考え方でずっといるわけです。

でも、王様はもうここで、そういう支配力とか権力ではないところで話しています。

死刑と恩赦

西川:

「ゴホン、ゴホン」と王様はまた咳をしました。「予の惑星のどこかに、確か年寄りのネズミがいたはずじゃ。夜になると、物音が聞こえる。あの歳取ったネズミを裁けばよいではないか。ときどき死刑の判決を言い渡すのじゃよ。そうなると、そのネズミの命はおまえの胸三寸ということになるじゃろ? そうしておいて、おまえは毎回そのネズミに恩赦を与えるのじゃ。ネズミを大事にしなくちゃならんからな。なにしろ、一匹しかおらんのじゃから」

「ぼくは」と王子さまは言い返しました。「死刑の判決なんか言い渡したくありません。もう、お暇をしなくちゃ、と思います」

「ときどき死刑の判決を言い渡すのじゃ」というのは、王子の「力を持てば自分の思い通りに何もかもができる」という考え方の象徴です。別に王様は本当に死刑にしろと言っているんじゃありません。

でも、王子の欲望は「力を持てば自分の思うがままに周りのものを従わせたい、道理に適おうが適わなかろうが」ということなんです。そういう欲望を持ってる王子に対して「法務大臣になってネズミでも裁いて死刑にしたら、ほら気持ちいいだろう。お前の胸三寸で相手の命が決まるじゃないか」「君の願ってるのはこういう力だろ」と言っているわけです。

でも「恩赦しないとだめだよ」「本当にしちゃだめだよ」とも言っているわけです。だからこれ「死刑の判決を言い渡すのじゃ」というのは王子の欲望を見抜いてる王様の言葉です。

それで「確か年寄りのネズミがいたはずじゃ」っていいますけど、見てもないのに何で年寄りだって分かるんでしょうね?物音で年寄りって分かるんでしょうか。まあ、少なくとも、一匹のネズミしかいないんでしょう。

自分も歳をとりすぎた。歩いたら疲れるから星を周ることもできない。夜中になるとゴソゴソいってるネズミがいる。ずいぶん前から聞こえる。自分も歳とった。あのネズミも歳とってるだろう、みたいな感じでしょうか。

たった一人で暮らしている王様の長い年月を、姿を見せないけれども夜中に物音を立てるというかたちでネズミはその星に王様と一緒に暮らしてきたわけです。王様にとってはどうでもいいつまらないネズミじゃないんです。ネズミでも大事にするぐらいだから、「おお、家来がやって来た」と、何とかしてその家来とこう心を通わせたい。

そのとき王様は考えながら伝えようとしています。王様自身の持っている権威が何なのか?王たるものはどういう命令をみなに出さなければならないのか?そして、決して従わないことを許さない命令とは一体どういうものなのか?逆らうことを許さない命令とは?

これは何々の条件ならばというのではなくて、カント[*4]が言うような定言命法[*5]なんです。まったくの無条件でもって常に妥当するような命令っていうのは一体何なのか、ということを王様は考えようとしてるんです。カント哲学なんです。ところが、王子さまはそうじゃない。「もしあんな力があったら、日の入りを四十四回、いや七十二回、いや百回、二百回」って思ってるわけです。

[*4] カント:イマヌエル・カント、Immanuel Kant、1724-1804、ドイツの哲学者。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱した。

[*5] 定言命法:カント倫理学における根本的な原理であり、無条件に「~せよ」と命じる絶対的命法。

それと、政治というか国を治めることの理念型です。理念とは一体何なのか?支配者の欲望ではなくて、社会・世界・自然を貫く必然の法則を知ったものが治めるべきだという、プラトン[*6]の哲人国家みたいなもんですね。哲人政治[*7]みたいな考え方も入ってるわけです。

ここには「道理に適った」としか書かれていませんけれど、では、いったい何が大切にするべき威厳がある命令なのか。少なくとも将軍に「チョウチョウのように花から花へ飛び回れ」とか「悲劇を書きなさい」とか「海鳥に姿を変える」ではないし、王子が言うように「日の入りを見せてほしい」ということでもないんです。いったい何が大切なことなのか?本当は、王子がもう少し王様にきちっと話をしていれば出てきたかもしれない。王子は全然分かっていなかったわけです。

[*6] プラトン:紀元前427年-紀元前347年、古代ギリシアの哲学者。ソクラテスの弟子にして、アリストテレスの師に当たる。プラトン哲学は理想主義の哲学といわれている。

[*7] 哲人政治:プラトンが『国家』の中で述べている理想国家の政治形態。哲学によりイデアを見るに至った哲人による統治こそが望ましいとされる。

「それはならん」と王様は応じました。

けれども、王子さまは旅支度を調えました。そうしておいて、歳取った君主をなるべく悲しませないようにしようと思いました。

「可哀想なやつだ」と思っているわけです。哀れんでる。この哀れみはいったい何なのか?「僕は家来なんかならないよ、あなたの言うことなんて聞かないよ、逃げちゃうからね」「そうすると悲しいでしょ?」というかたちで、自分が何か相手にしてあげれる立場。「自分がいなくなったら彼はきっと悲しむだろう」と、自分をものすごく過大に評価しているわけです。

この流れでいったら、本当は王子は王様から学ぶべきだったわけです。考えてみたらそうですよね。もともとの動機もそうなんですが、「何かその人のためにすることはないか、その星でするべきことはないのか、自分が学べることはないのか」と思って出てきてせっかくチャンスがあるのにもかかわらず、王子はそれにまったく気付かずもう退屈しちゃって「お暇します」って。おまけに王様のこと「老いぼれて何もできない可哀想な人」と思ってしまう。まあそんな傲慢な気持ちを持っているわけです。

年老いたネズミを裁くこと

西川:

「もし、ちゃんと時間どおりに、陛下の命令が守られることをお望みなら、陛下には、道理に適った命令をぼくに与えていただきたいのです。例えば、一分以内にここを立ち去りなさい、と言っていただきたいのです。これが道理に適った命令だと思いますが」

(※ 第1刷では「これが道理に適った命令だと思いますが」の部分ナシ)

これは都合を合わせているだけです。「一分以内にここを立ち去りなさい」と言うことが道理に適っているでしょうか。でもこれたぶん道理に適ってないです。少なくとも、王様の言っているような「道理に適う」ということではないです。これは単につじつまが合ってるだけなんです。王子は王様の大事にしている「道理に適う」ということとまったく違うことを言っている。「道理に適った命令を与えてください、例えば」と言って出してくるのが、こんなつまらないことなわけです。

「もう、だいたい用意万端整っているみたいなものですから……」

王様がなにも答えなかったので、王子さまは最初はためらいましたが、やがて、ため息をつきながら、その星をあとにしました。

「予の大使に任命してやるぞ」と王様は急いで叫びました。

王様はものすごく偉そうなようすをしていました。

「おとなたちって変だな」と王子さまは独り言を言いました。そして、旅を続けました。

王様と王子様、さあどっちがバカだと思いますか。普通世に出ている解説本はここで王子のことをバカと言っている本はほとんどありません。だいたいは王様が惨めな人になります。そういう力もないくせに、なんか何でも望まれたらそれを命令するみたいな、上っ面で権威を保とうとしてる大人を揶揄するような内容だって通常は読まれます。

でも、じっくり読めばどうですか?ここで王様と王子とどちらのほうが賢いと思います?考えてみたら、王子はやっぱり全然分かってないんですよ。そして、長いことこのことが分からない。

最初にすごく賢そうに現れてくるから混乱してしまうわけです。単なる箱の絵を見て「ああ、ヒツジが寝ちゃったよ」みたいなことを言う王子だから、きっと賢いやつ、すごいやつに違いないと思ってこの星めぐり読んでしまいますけど、星めぐりしてる時は大したことない男なんです。地球にやって来ていろいろ苦労して、やっと初めて変わるんですから。

そういう意味で、これをものすごいスーパーマンというか純粋無垢な子どもの理念である王子が片っ端から大人を批判していく物語、子ども対大人の物語として読むのは非常に安易な全然浅い読み方だと僕は思います。子ども代表の、純粋無垢代表の星の王子さまと読んでは深みがなくなってしまう。

ここの星めぐりのところでも次々に出てきますけど、一見笑うべき人々にみえる大人たちの何がどうなのかというところをじっくり読んでみることが、これから先、大事になってくるかなと思います。

それとあとひとつ。オウム真理教の人たちが死刑になりましたけど、僕は基本、死刑制度には反対の考えを持っています。それは別にオウムであろうが何であろうが、「死刑っておかしいやろ」と思っているからです。人殺しをしてはいけないという法律を持った国が、法律で持って人を殺すとはどういうことなのか?意味が分からないなあと思っています。

理念のレベルだけじゃなくって、現実に死刑には必ず職務としての死刑執行人がいます。そういう人を社会の要請で必要にするわけです。人を殺すことを職業にする人が、死刑制度がある限りは存在するんです。まあ法務大臣もそうかもしれません。でも法務大臣はハンコ押せばいいだけかもしれない。でも実際にその監獄から絞首台まで連れ出す看守もいるし、絞首台の床を開けるためのボタン押すやつもいるし、ちゃんと死亡したかどうかを確認する医者もいる。

たとえ裁判によって死刑だと判決をされたとしても、死刑制度の周りでそういう人がこの社会、この国に必要とされてしまうということ。これはどう考えても、やっぱり違うんじゃないかなって思います。

「自分を裁くっていうことが一番難しいんだ」と言いますけど、人を裁くことと自分以外の者を裁くことは何か違うんでしょうか。裁くこと、いわゆる裁判制度やとか法律で裁くことと、事の善悪を明らかにすることは違うんじゃないかなと僕は思うんです。裁判はやっぱり一つの政治ですよ。政治的なその力のせめぎ合いの中で、ある一つの法律がその社会では実定法になったりするわけです。それこそ権力を抜きにした法律は決してないんです。

そんなことを考えると、「自分を裁くっていうことが一番難しい」とありますけど、ネズミに死刑判決を出しても「恩赦出さなあかん」という話をします。理由は「何しろ一匹しかおらんのじゃから」。そして、どんな人間も一人しかいません。どんな死刑囚と言われる人も。一人しか絶対いないんですよ。

だからたぶん、サン=テグジュペリは「人命は何よりも尊いから、その人命を奪うような死刑には反対です」というようなヒューマニスティックな考えで死刑制度反対は唱えないと思います。彼は「命よりも大切なことがある」っていう人ですから。

でも、少なくともこの王様は「たった一匹しかいない年老いたネズミは、死刑判決しても恩赦出してやらないといけないよ」という考えの人間なんですよ。まあ死刑制度を廃止するわけじゃない。死刑制度はあるけれども実施しない。自分の権威でもってしない、恩赦をする。そういう統治者なんですね。そういう人を法務大臣を持たずに私たちは生きている。情けない話だと思います。ここを読ましてあげたいなあと思いますけど。まあ王子も分からなかったしね。

ここでどういうメッセージを僕たちがきちんと受け取るのか。『星の王子さま』を童話っぽいものと読むだけじゃなくて、今の社会に生きる者として、間近に迫ってるような問題と決して無縁のことではないとして読む。無縁のことではないです。一体私たちが求めているものは権力ある支配者なのか?それとも権威ある支配者なのか。そしてその権威を裏付ける「道理に適った命令」というのは一体何なのか?

それが私たちにも分からないから、力を持った者を強いものとし、力を持った者を正義とする。「人は正義が何か分からないから、力のあるものを正義にしてしまうんだ。力に、力のあるものに従うのは必然だ」「力のあるものを正義にしてしまった」というパスカル[*8]の『パンセ』[*9]の言葉がありますけれども。本当に権威とは何なのかを僕たちは考えないといけない。

[*8] パスカル:ブレーズ・パスカル、Blaise Pascal、1623-1662、フランスの哲学者、物理学者、数学者。『人間は考える葦である』などの多数の名文句やパスカルの賭けなどの多数の有名な思弁がある遺稿集『パンセ』は有名である。その他、パスカルの三角形、パスカルの原理、パスカルの定理などの発見で知られる。

[*9]『パンセ』:“Pensées”、ブレーズ・パスカル著、1670年発刊。日本語訳は、前田陽一・由木康訳・中公文庫・1973年出版、塩川徹也訳・岩波文庫・2015年出版など。バスカルが自らの書籍の出版に向けて、その準備段階で、思いついたことを書き留めた数多くの断片的な記述を、彼の死後に遺族などが編纂し刊行した遺著である。

まあ今日はこれぐらいで僕の話は終わって、みなさんの感想とか、それから権威と権力でもいいですけど、なんか思いついたこと話してみましょうか。

欲望ではない命令

B:権威について考えていたことがあって。理というか、それがそうなる必然みたいなところと自分が一致するということなんですかね?

西川:うーん、王様は常に自分をそうやって裁いていますよね。「こういうもし命令を出したとしたら、予が悪いか将軍が悪いか」って。「自分の命令に従わない人間がいる。それは許さない」という絶対君主なんだけれども、「いや、ところでこういう命令を出した場合、従わなかった彼が悪いのか?出した私が悪いのか?」と自身に常に問いかけている。そしてその命令が道理に適ってるかどうかで裁く。だから王様は常に自分自身を裁く側面を持っています。

B:その視点がやっぱりすごく新鮮でした。ネットの世界とか見たら、もう正しいことがすぐできちゃって、人をものすごい批判するし。麻原さんの娘に対して「娘ももう死ね」とか「(麻原さんが亡くなって)おめでとう」とか言うとか、そういうのがなんか跋扈してる。それに対してやっぱり何が道理なのかを、それぞれが本当に考えることが必要だなって思いますね。

西川:そうですね。正義は結構難しい。プラトンの『国家』[*10]は本来「正義とは何か」がテーマなんです。でも、個人における正義の生き方を急に言っても難しいから、もっと大きなもので調べてみましょうということで、国家における正義とは何かを考えていくわけです。普通の一人の個人より大きな国家っていうもので考えてみて、正義が分かったら、個人が従うべき正義のポイントも分かるだろうと。そんなふうに国家を相手に話を始めるっていうのがプラトンの『国家』なんです。正義論なんていうのも哲学ではありますけどどうなんでしょうね? 正義はまあよく分かんないです。

[*10]『国家』:ポリテイア、古代ギリシアの哲学者プラトンの中期対話篇であり、主著の一つ。全10巻から成る大長編。副題は「正義について」。日本語訳は、藤沢令夫訳・岩波文庫(上・下)・初版1979年など。

C:

王様があのネズミの死刑の判決を言うけど恩赦は与える。そのことを西川さんが「王様は知恵者や」と言ったことを今ちょっと考えてて、すごいなって。僕は浅くしか読んでなかったんですけど、言われてみればすごい、たしかにそうかなって思うところがあって。

たとえば、さっき話出た死刑制度。僕はどっちかと言うと、別に何て言うの、そこまで深く考えてないというか。いろいろな問題あるじゃないですか。たとえば被害に遭われた人の気持ち。公正な裁判というものがあって、死刑制度っていうのもあるから、今回も死刑になったんですけど。

でも、まあたとえば子どもが言う「なんで人を殺したらあかんの?」に対してどう答えればいいのか。自分でその答えを持ってるのか?とか。自死する人がいたとして、止めるべきなのか止めないべきなのかとか。いろんな問題がすごくあって。

その中で、王様が言ってたことは、矛盾はしてるんやろうけど、なんか一つの答えなのかなっていう。

西川:「死刑制度廃止しました」と言ったら、反対派がもうガーッとなって、「被害者はどうなるんだ!殺されたほうはどうなるんだ!」ってなります。だから「死刑にしますよ。でも私が法務大臣の間は執行しません」みたいなかたちで実を取るわけですね。

C:うん、そうですね。そう思った時に、今までは確かにこの王様は僕からしたらアホっていうか、だめな大人っていうか、そういう目でしか見えてなかったけど、うん、改めてなんか「ああそうか、そういう見方があるのかな」って思ったりもしました。

西川:王様はほんとに力がなくなってしまっているんです。だから老いは、確実に僕たちの持っていると思っている力を、ほんとになくしていきます。その時になおかつ威厳を持った生き方をしようと思ったら、これしかないのかもしれません。

C:この中で何回か「時間」とあったと思うんですよね。どこがとは言えないですけど、確かに時間についても触れているのかなって思います。老いは力を失っていく。そこまでは僕、読み取れなかったけど、確かに時間を感じるセリフですね。

西川:

老い衰えた身でありながらその威厳を失わずに生きるとは一体どんな生き方なのか?必ずそうなることを待つしかないわけですから。それと「必然に対して自分が命ずる」とは運命にどう対処するかっていうことです。『ツァラストラ(はかく語りき)』[*11]の中で、ニーチェ[*12]が言ってますけど、「なんでせむしに生まれたんや」ってことです。

「なんでこんな目に遭うんだ」と運命に対して文句言うのではなく、「そうなることを私が望んだんだ」「運命を自分の欲望に変えるっていう生き方しかないんや」みたいな言い方するわけです。だから「なんでこんなに目ぇ見えんようになるんやろ」ではなく、「予は明日から老眼になることを命ずる」とかってやったらいいわけです。「ほらな、俺の命令通り目はだんだん見えなくなってきた」みたいなね。「膝よ、もっと悪くなることを命ずる」「ああ、悪くなってきた」みたいなね。でも、それにはちゃんとどういうふうに必然があるのかを見抜く力がなければできません。

[*11]『ツァラトゥストラはかく語りき』:“Also sprach Zarathustra”、フリードリヒ・ニーチェ著、1883~1885年にかけて発表。『ツァラトゥストラはこう言った』などとも訳されている。日本語訳は、氷上英廣訳・岩波文庫(上・下)・1967年出版、竹山道雄訳・新潮文庫(上・下)・1953年出版など。

[*12] ニーチェ:フリードリヒ・ニーチェ、Friedrich Nietzsche、1844-1900、ドイツの哲学者、古典文献学者。現代では実存主義の代表的な思想家の一人として知られる。

だいたいの人は、自分がどうなるのかは分かっています。昇った日は沈むっていうことは理の当然ですから。それを「いや、もうちょっと長く見ていたかったな」とかって、その理を自分の欲望で曲げてしまう。だから理の当然が分からなくなってしまうわけです。それを頭で分かってても、従うだけの知恵がない。

C:それが、つまり自分で自分を裁くというか、ほんとの賢人というか、そういうことにつながっていくんですね。

西川:まあそれが全部がいいとは言いませんよ。でも、この王様が、たった一匹の年老いたネズミと、王でありながら四輪馬車も持たないで、自分の後ろ側を見て回ることの力もなくなったその時に、なおかつ威厳を持った生き方をしようとした時に、どういう生きる理念というか考え方を持つべきなのか。王様のことをそういう老いの生き方の見本と見てもいいわけですよ。「歳とったら確かにこういうふうになるよね、惨めだよね」と読んでる人はやっぱりどうしようもないように思います。

C:わりと確かに道理に適って、ちゃんとこう自分の老いも感じてるし、どうにもならないことも分かってるし。

西川:

「待つのである、条件が揃うまで待つのである。待てばわしの命令した通りなるから」と王様は言っています。自分の命令と言いながら、自分の欲望ではないんですよ。理(ことわり)に即した生き方をする。だから則天去私じゃないですけど、「天に則って私を去る」みたいなね。そういう生き方なのかもしません。

そういう意味での老いの知恵は、古今東西、様々なところで説かれてるんです。それをここでも書いているです。ただね、サン=テグジュペリはお説教じみた話が嫌いなんです。だから、わざと分かりにくくしてあるんだと読んだほうがいいです。

「この絵怖いでしょ?」「全然怖くないよ、あの帽子」。でもあれを、丸呑みにされた象の気持ちを考えるというイマジネーションで見れば、これぐらい恐ろしい絵はないわということがじわじわ分かってくる。「六ヶ月もかけて…」みたいな感じで。

サン=テグジュペリの『星の王子さま』は決して説明的には書かれてない。第一印象で感じた通りに読んだら、ちゃんと読めてないって思ったほうがいいんだと思いますね。

C:つい、王子さまの気持ちに寄っちゃうんですよね。

西川:みんなだいたいそうなりますよ。『星の王子さま』ファンクラブとかできてて(笑)、「王子さま素敵!」みたいな人ばっかりですよ。そういう人がたくさん本買うんですけど、ほとんどの人が読めてない。王子がどこで賢くなったのか?どこまでバカだったのか?王子さまは成長していくんですよ。たぶんね、たぶん(笑)。僕はそう思っています。

死刑について

D:

中学生の時に、『死刑執行人の苦悩』[*13]という本を読んだことがあって。二十年以上も前なので、その時とたぶん変わってるのかもしれないですけど、三人の死刑執行人というボタンを押す人がいるんですけど、そのうちのどこかがこうつながっているけど、一気に押すようになってて、誰が押したのか分からないようになってるっていう内容だったんです。今はどうか分かりませんけど。当時も今もずーっとこう残ってる内容の本なんです。

自分の大事な人を殺されたという経験が私にはないので、分からないですが、被害者はほんとに加害者の死を強く願い続けるものなのかどうか?加害者にほんとに死んでほしいって思う方が多いのでしょうか?もちろんいると思うんですけど。うーん。その気持ちが私にはちょっとよく分からないなと。

[*13]『死刑執行人の苦悩』:大塚公子著、創出版、1988年出版。

西川:今の司法制度の中で被害者救済ということはほとんどしないんです。わかります?たとえば「捕まえました」「死刑にしました」だけなんです。それだけなんですよ。

C:裁判はみれないんでしたっけ?

西川:

裁判にも出てこれないし、基本的に被告と話することができない。犯罪被害者と犯罪者の間の話し合いは全然なされないんですね。それに基本的に犯罪被害者に対しての精神的な支援とか経済的な支援もない。国は用意してないんです。つまり「悪いことやったやつ捕まえて殺したよ」というだけなんです。「殺されたん? ああ、ほんじゃこいつも殺しとくわ」。だから「目には目を、歯に歯を」というめちゃくちゃ原始的なものしかないんです。

本当を言えば「いや、そりゃつらかったでしょう」というような、犯罪被害者を救うようなことに、様々な施策やお金や努力があればいいですよ。でもそうではなく、「悪いことしたっていうやつはみんな片っ端から刑務所入れて」ってなる。最近は、刑務所入れて死刑さっさとやらないと、その間のめし代から何からかかるから、「国民の税金の無駄づかいじゃん」とかいわれてしまう。

それから高齢者はめちゃくちゃ累犯するんです。出所しても仕事するところないから。社会復帰のための援助もない。刑務所出たらすぐになんかやって、それを何回もやってるから長期の受刑者になります。しまいには要介護状態になってしまう。

なので、刑務官に介護をやってもらうことになります。食事介助なんかをしてもらう。最近、ようやく「これはおかしいんちゃう?」って言い始めてるわけです。「なんで刑務所がそんなことせなあかんの? 国民の税金で」みたいな感じですね。

とにかく「犯罪を犯した者に対しては刑罰を処すれば、みんな納得いくでしょ?」というのは「目には目を、歯には歯を」だけなんです。「救う」という考え方はまったくない。そのトップに立ってる力が、「喧嘩両成敗!」でボンッとやるようなものです。「あ、お前先に殴られてるからお前はいいわ」みたいな感じで、「お前先に殴ったからゴツン!」とやってるだけなんです。暴力の均等化で「みんな納得しろよ」と言っている考え方です。

昔はそれこそほんと肉体刑、見せしめの刑が多かったわけです。「無残な殺され方をした。だからこいつも無残に殺してやろう」と、公開処刑したり八つ裂きの刑にしたり。肉体的に、見るのも哀れなような、おぞましい刑罰に処してたんですけど、それはいかにも文化的、文明的ではないだろうっていうことで、だんだん自由を奪う自由刑という、肉体に対しての刑から自由を奪うという刑になった。

それから今度は強制刑といって、人間を教育し変える、『時計じかけのオレンジ』[*14]じゃないですけど、洗脳してしまう刑になっていきます。刑という考え方が変わってきてるわけです。日本は、自由刑どころか、死刑があるから見せしめの肉体刑にとどまっていることになります。

[*14]『時計じかけのオレンジ』:“A Clockwork Orange”、スタンリー・キューブリック監督、1971年公開の映画。アンソニー・バージェスが1962年に発表した同名の小説が原作となっている。

だから「犯罪被害者の気持ち」を議論してもずれちゃうことになります。犯罪被害者に対してどういうサポートがなされてるのか、を抜きにして、「そりゃ殺された奴からしてみたら、殺した奴は殺したいでしょ」というのは、敵討ちの理屈だから。めちゃくちゃ昔の「人間性とは『やったらやり返せ』だ」みたいな話になっちゃうわけですよ。

C:他の国とかは制度的にどうなんですか?死刑があるのはアメリカと日本だけだったような気がするんですけど。

西川:そんなことないはでしょうね。中国なんかでもばんばんやってるし。中近東だってやってるし。うん。しないと言ってるところのほうはどちらかと言うとヨーロッパのほうじゃないですか?[*15]

[*15]死刑廃止-最新の死刑統計(2020):「世界の動向」は2021年4月21日に更新されている。コロナ禍において死刑執行数は減少したとある。https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/statistics.html

C:日本は昔から敵討ちが美学だったりしますね。

西川:いや、本当は切腹が一番いいのかもしれない。「悪いと思ったら自分で腹切れ」。

C:まあ、理には適っているかもしれないです(笑)。

西川:自分で自分を裁いて、自分で処刑しなさいっていう。そうそう、仲代達矢の『切腹』[*16]っていう映画がありましたね。

[*16]『切腹』:滝口康彦の小説『異聞浪人記』を基に橋本忍が脚本、小林正樹が演出・監督した映画。1962年公開。主演は仲代達矢。

C:ありましたねえ。めちゃめっちゃ面白いですよね。説明はできませんけど、よかったら皆さんも観てください。

西川:日本に死刑を残すんなら、切腹制度にしましょうね、という話です。

僕たちは「王様」である

E:

昨日、NHKで『サラメシ』[*17]という番組をやっていました。サラリーマンの昼ごはんを紹介するんですね。昨日はなぜかそこで猟師さんのランチタイムもやっていたんだけど、鹿肉とかが入ってました。

その猟師さんは害獣だから鹿とか猪を獲る。私は畑をしてないから分かれへんけど、まあ畑してはる人みんな「大変」って言いはるから、「ああ、そうなんやな」って思ってたんですけど。

昨日はちょうどそこを鹿が通りがかって、バンッて撃って、まあ当たったんですよ。でも私は昨日なんかすごい嫌な気持ちになったんです。「なんでその鹿やったんやろう?」と思った時に、鹿と猪が害獣になるからといって、たまたまそこを通りかかったその鹿の命がなんで奪われたんやろ?ってフッと思ってね。「まあそんなん考えたら肉とか食べられへんから、もう考えんのやめよう」と思ってやめたんですけど。

なんかその、こう不条理さみたいなものがフッとよぎって。で、今、その死刑の話で。難しすぎて分かんないんですけど、「あの鹿、かわいそうやったな」っていうのが、今思うことです。たまたま通りかかって、それは本当に害獣になるんかもしれないけど、「なんでこの子やったんやろう?」みたいな気がしました。

[*17]『サラメシ』:2011年からNHKで放送されている、昼食をテーマにしたバラエティ番組。

西川:

犯罪に関わってしまうやつも「こいつは悪党やから、悪いこと考えたから犯罪を犯したんや」というほど単純じゃないですからね。それこそ『歎異抄』[*18]の中に「お前がええ人間やから人殺せへんわけじゃない」「殺さんとこと思ったって何人も殺すこともあれば」みたいなところがあるじゃないですか?

どこまで責任追及できるのか。その基準を「理性的な判断できるかどうか」とかにされると、「理性的判断を持たない人間は、安全な社会的住民として認められないから隔離・収容する」みたいな話になってしまう。

[*18]『歎異抄』:鎌倉時代後期に書かれた日本の仏教書。作者は、親鸞に師事した河和田の唯円とされる。書名は、その内容が親鸞滅後に浄土真宗の教団内に湧き上がった異議・異端を嘆いたものである。

だから、そういう刑というかたちで、人を裁くとか、人が責任を償うということはどのようにして可能なのか?人の命を奪ったら自分の命を差し出すっていうことで償えるのか?。100人殺した命を自分一個の命で償えるのか?とかね。裁くとか償うとかって、訳わからなくなってきますよね。

でも、考えれば分からないことをそのままにはしておけないので、実社会ではその時代その社会でとりあえず力でもって決めちゃうわけです。道理で決めてるわけじゃない。力はころころ変わりますが、道理は本来変わってはいかない。変わっていけないはずです。

だからその道理を考えたい。すぐには分からなくても、今現実にある制度をそのままイコール道理と簡単に信じるほど、ナイーブというか素朴というかバカであってはいけないんじゃないかなと思います。

猟師にとっては鹿は単純なんですよ。「自分以外はみんな家来」ってことですね。

E:そうそう、だから人間が絶対にこの世で一番強いものと信じないと生きられへんねんな、と思ってね。何かちょっと複雑でした。人間に害があるものはすべて害獣とかっていうことになったら、なんかちょっと、ちょっとなんか難しいなあと思って。

西川:

親に「草抜きしてほしい」と言われて草抜きしているとします。でも「俺には別に雑草には見えないけどなぁ」みたいなことがあります。「別にこいつに噛まれたわけでもないのにな」「ちっちゃい花もかわいいやん」とか思ってしまうわけです。まあ分かんないですね。

舞鶴にシャバジーという僕の知り合いのレゲエシンガーが、山の中でそれなりに自給自足しようと思って、米までやってたんです。でも、猪に片っ端からやられて、とうとう一年間米が食べられなかったそうです。「猪をやっつけるんや!」と戦ったけど、戦いに負けてね。一年間、自分の田んぼを守るために、実際に命と対峙して、もう対決して、それで負けてしまう。やっぱりあいつら強いんですよ。そうなってくると、それこそ猟師にでも頼んで「仕留めてください」という気持ちにもなりますよね。

C:でも僕らは、こう食べてるもんに関してその、いわゆる手を、実際に絞めずに食べてるとか。あとはまあさっきの死刑囚に対する死刑執行のボタンがいっぱいあって、命を薄めて、殺してる感覚がないようにしている。

西川:だから今は人に殺させているんです。人に殺させているのに、今でもそういう赤い血を出すものを殺す屠殺業に対して、社会的偏見が根強くあります。自分が手を汚してないって言うけど、綺麗は汚い、汚いは綺麗なんです。『マクベス』[*19]じゃないですけど。僕たちは血でまみれてはいないんですけど、必ず刺しているんです。でもあんまり考えすぎると…。

[*19] マクベス:Macbeth、1606年頃、イギリスの劇作家・ウィリアム・シェイクスピアによって書かれた戯曲で、シェイクスピア四代悲劇の一つ。実在のスコットランド王マクベス(在位 1040年-1057年)をモデルにしている。

E:何も食べられなくなる。

西川:だよね。

倫理を考えること

A:

「海鳥に変身しろ」と命令するのが不合理なのと同じように、できもしないことを「べきか、べきじゃないか」と論じるのも理に適ってるかどうか?それ自体の問題もありますね。

実際問題、作物を守る目的で猪を殺すことを正当化すると言うのだったら、本当に作物を守る分だけ猪を殺し続けることが現実にできるかどうかという問題もありますよね。経済力だってあるだろうし、銃の能力とか単純な問題もあるだろうし。維持し続けるってそれ大変なことだし、できないんだったら、もう「べきか、べきじゃないか」っていう問題自体に意味がないですよね。

西川:できるできない、やれるやれない、という事実だけの世界に生きていないから人間なんです。「べき」というのはすぐには実現しませんよ。でもそれがあるから倫理なんですね。

A:銃を持ってて鹿が歩いてるって状況あったら、「殺すべきか、べきじゃないか」みたいな話になるかもしれないけど、裸で目の前にこう飢えたライオンがいるとかいう状況だったら、「殺すべき、べきじゃない」という問題にならないですよ。

西川:

いや分かりませんよ。敵兵と向かい合った時でも、「撃つべきか、撃たないべきか」と考える人もいるんです。反射的に「ベトコン[*20]だ!」、バンッと撃つように訓練される人間のほうが事実に即応した生き方でしょうか?今、考えたって仕方ない。敵と銃口向けあってるのに。考えたやつが打たれて死ぬかもしれない。でもやっぱり考えてしまうやつもいるんです。

それが人間の倫理とかの可能性です。「そうしなければならない」わけではないけど。そうでなかったら、物理法則と同じように「落ちるもんは落ちるしかないでしょ」ってなりますよね。だからある意味「べき」っていうのは、要するに「自分が判断できる」ということです。判断できる。自由意志を認める。「べきならばそれに従う」。そういう自由が自分の中にあるかどうか。

[*20] ベトコン:Vietcong、南ベトナム解放民族戦線を指す通称。南ベトナムで1960年12月に結成された反サイゴン政権・反米・反帝国主義を標榜する統一戦線組織。元来アメリカ合衆国・ベトナム共和国側による蔑称だった。

自由意志がないところでは判断する必要がないんです。そうするべきかそうでないかを考える必要がないんですから。だから倫理は人間に自由意志があるという前提でないと生まれてきません。

生活すべてが「どうしたってそうなるでしょ」ならば、われわれは物理法則に従うのと同じようになってしまう。でも人間には確実にそういう側面があるんですよ。食うべきか食わないべきかって考えても、食べられなかったら死ぬんだから。でも、それでも考えるということです。

もちろん自由意志を認めずに「倫理なんて不可能ですよ」という考えもありますね。

A:たとえば「時間を巻き戻すべきかどうか」みたいなことは倫理の問題になりますか?全然できないようなことですよね。ファンタジーだったらありえる話かもしれないけど、実現できないことについて「べきか、べきじゃないか」って問題になりますかね?

西川:実現できるかできないかというのは、誰がどうやって分かることになりますか?

A:分からないけど、個人レベルでなんか差があることのような気もするんですね。

西川:

もうちょっと問題の焦点をはっきりさせてほしいんですけど、「『べき』を考えても仕方がない」というのは、どういう理由ですか?

たとえば、僕が「死刑制度に反対です」と言っても、今すぐこの日本から僕の生きてる間に死刑制度を日本からなくすことは恐らくできないでしょう。死刑をする人間に対して実力阻止することもできないでしょう。実現可能性はほぼゼロです。だからと言って「死刑制度はなくすべきだ」と僕が考えることはだめなんですか?

A:そんなことはないと思います。

西川:

そんなことないでしょう?人が問うことを禁じられている問いがあるとすれば、それは何でしょうね?危険な問いにとらわれることもいっぱいあると思います。

「この世に神なんかあるんだろうか?ないんじゃないか?」「人の命にどんな意味もないんじゃないか?」「ニヒリズムの立場で『虚無だ』とか『世界に意味はない』という考え方はしてはならないのか?」「神を抜きにした倫理なんて考えてはいけないのか?」

いっぱいありますよ。しかも禁止されていることもいっぱいあるわけです。ある社会の体制の中では「資本主義って言ってもだめ」という場合もあるわけです。逆に「共産主義って言うたらだめ」という体制もある。様々に思考を禁止するような現実はたくさんあります。

「こんなことを考えては…」「こういう問いを立てる意味はない」とかいっぱいありますよ。現実に歴史の中でもいっぱいあるけど、事実としてあるけど、それを「そうですか」と受け入れていたら哲学もできないし、何もできない。

それよりも、「自分がそういう問いを立てまいとしていることが何なのか」っていうことについて、その根っこを考え直すっていうことを哲学者はみんなやってきたんだと思います。世間にあるような問いに自分も飛びついて、「いい答え方をしよう」なんてことは本当の哲学者は考えてない。「『こういうことを考えちゃいけない』って言われてることがなんでいけないんだろう?」って思って、その問いを引き受けるんです。

もちろん引き受けたがために、社会の中で非常に生きづらい目に遭うこともあります。ミシェル・セール[*21]の『哲学を讃えて』[*22]を最近読んだんですけど、「哲学とその生涯とが並行関係にある」と言っているんです。ソクラテスのような哲学をすれば、ソクラテスは死刑にならざるを得なかった。ガリレオ・ガリレイ[*23]みたいに「それでも地球は動いてる」みたいにボソッというやつは大丈夫ですけど、「そうじゃない!」と言ったやつは火あぶりの刑になるんです。

だから、科学や知識は人生と並行しないけど、哲学はその哲学者の思想と人生とは必ず並行するんだと、ミシェル・セールが書いています。かなり過激なことをいう人ですよね。「僕そんな根性ないから哲学やめようかしら」みたいな気分になりましたけど。

まあ、考えるべきじゃない問いが自分にとって何なのか?仮にそう言われたときに、何をもってそう思ってるのかを考えることがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。はい。

[*21] ミシェル・セール:Michel Serres、1930-2019、フランスの哲学者、文筆家。特に科学史、科学哲学。

[*22]『哲学を讃えて-フランス語で書いた思想家たち』:“éloge de la philosophie en langue française”、ミッシェル・セール著、1995年発表。日本語訳は、米山親能・和田康・清水高志訳、法政大学出版、2000年出版

[*23] ガリレオ・ガリレイ:Galileo Galilei、ユリウス暦1564年-グレゴリオ暦1642年、イタリアの物理学者、天文学者、哲学者。科学的手法の開拓者の一人として知られており、その業績から天文学の父と称された。

猫と後知恵

F:ちょっと話ずれますけど、私あの、最近猫を飼い始めたんですね。

西川:え?

F:猫を飼い始めたんです。なんかその猫、なぜかあまり水も飲まないし、で、しばらくしたら血便も出て。

西川:血便が出た。血便? 血尿?

F:

便に血がついてたんです。水飲まないからそんなことなったんじゃないかという話になって、本当に強引で乱暴なやり方で水を飲ませようとしたんです。後になって考えたら、飲まないことに必ず理由があるんですよね。

それを理解しようとしたんですけども、分からなくて諦めたんです。諦めて、乱暴なやり方で飲ませようとしてしまった。そのやったことを正当化して、なんかちょっと自分が王様になった気分もあったと思います。

だから、もしかしたら自分にもなんかそういう支配欲というか、自分もあるんじゃないかなと思って。

西川:まあ、かわいいと思いますよね。無関心なら何もしないわけですから。愛情が支配に変わるのはほんとに簡単です。猫はどうなったんですか?元気になったんですか?

F:一応、今は元気になりました。

西川:

消化管出血がある間は、猫は自分を守るために絶飲食をしてるのかもしれないね。それから水を飲まないから血便出たんじゃなくって、血便が出たから水を飲まなかったのかもしれない。原因・結果は分からないです。

でも、いっぺんこれ帽子に見えたら帽子にしか見えなかったでしょ?

だから自分の思い込みを変えるのはすごく難しいんです。自分がいくら視野を広げて、それは変わらない。視点変えない限り変わらないんです。自分の視点からものを考えてる限りは自分の見方でしかない。帽子だと思ったら、帽子にしか見えないんですよ。

だから「水飲まないから血便出たんだ」と思っちゃうんです。一度思ってしまったら、残念ながらそこから逃れられない。それで後になって気づくでしょ?それでいいんですよ。人間は後知恵でしか賢くならないと思います。

王子だって後知恵をつけていくんです。これは王子が後知恵をつけていく物語なんです。最初からすごいやつじゃないんです。それを最初から「すごい王子さま」みたいに読む人が多いから、『星の王子さま』の本質的なところに届かないんだと思います。

A:

王子は明らかに理に適ってないことを頼んでますよね。理不尽なこと言ってますよね。今はまだ昼間なのに、日の入りを見せてくれとか。王様のことを宇宙全体も支配してる君主だったとかいったり。王様は何ゆえに王様なのかな?とかっていうようなことを思いますね。やっぱり理に適ったものであろうとしているがゆえに王様なんじゃないかって僕は思いますね。

後、王子さまって最初は「坊や」とか「男の子」とかって言われてる。どこから王子になったのかな?

西川:突っ伏して「僕は大した王子じゃなかった」って言うところです。

A:地球でバラを見た時ですね。

西川:あそこで自分のこと初めて王子と言います。

A:なんで王子なのかというか、つまり王子というのもやっぱり理に適ったものであろうとしてるってことなのかなって思いました。

西川:そこらへんもサン=テグジュペリにはちゃんと意図があるんですよ。話者がそのちっちゃい男の子に対して「王子さま」って呼ぶ場面と、王子自身が自分のことを「王子」って言うときとはちゃんと分けてあるんです。

A:王と王子が対置してるのって、結構重要なとこなのかもしれないですよね。

西川:たぶんね。その後に書かれた『城塞』は――あの未完の大作、僕まだ三分の一ぐらいしか読んでませんけど――族長の息子が、死んだ族長の跡を継いで一族の長になる話なんです。だから、王子がこれからさらに立派な王になる話が、『城塞』では書かれようとしていたんです。

A:

この星にいる支配されている人が出てこないですよね。将軍だとかが話の中には出てくるけど。実際はネズミだけみたいだし。年老いてるから今までは支配してたけど、今は支配してないとか。あるいはみんないなくなってしまったとかそういうことでもなくて。この老いた今になって「初めて家来ができた」みたいなこと言っていますし。

老いたってことは、今までは若かったはずなんだろうけど、それでも「星全部は見たことがない」みたいなことなんでしょうね。だから何て言うのかな、実質的な僕たちがイメージするような権力者みたいなことでなくて、ずっとなんか「理に適ったものであろうとし続けてきた人」みたいなイメージを、今聞きながら、持ちました。

西川:

僕たちは権力と権威を言葉の上で簡単に区別するんだけど、日常生活の中や常識の中で結構混同するんです。それに自覚的になる必要がある。だからきっちり、権威とは何だ、権力とは何だって、定義できるような知恵を持つ。といってもそれは言葉の話だからまあ。でも、少なくとも混同してしまっている自分にまずは気づくことですよね。ソクラテス的に「ちゃんと分かってないのに、分かったように使っちゃってんなあ」みたいに。

あとはもうこの本の世界から自分の問題に引き受け直すことです。「この本にどう書いてあるか」と、本の訓詁注釈しても仕方がないんで、「ここに出ている問題を自分はどう考えるのか?」ということです。「自分は何を願うのか?」っていうことですよ。「自分が老いた時にどうするのか?」「権威を持って生きれるかなあ」みたいなことです。

おわりに

G:

刑罰についてなんですけど、ノルウェーの監獄は環境が良すぎて、わざと犯罪して刑務所に入った人も結構います。私は西川先生がおっしゃった「悪いと思うなら腹切れ」と思ってる人です(笑)。

たまに他の角度から物事を考えると、そのうちなんか「お前、頭いかれてるんちゃうか」言われましたけど。でもやっぱり正義というのは私にとっては、たぶん大多数の人の道徳基準に基づいて作られたもので。でもヨーロッパの体制はまあ犯罪者にも優しいというか、うん、ちょっと緩すぎだと思って。でも角度を変えて、そのヨーロッパのやり方が正しいかもしれない。

西川:ねえ、どうなんだろうねえ。

G:何かいい環境を提供して、新たな心を、

西川:そうです。教育刑になってるんですよ。自由を制限する自由刑から、相手を教育し直す教育刑になってる。更生するための教育をする。だからそれはある程度強制的にするんです。それがもうどんどんどんどん行って、突き詰められると洗脳されちゃうわけ。人格否定されちゃうことになる。新たな、その社会に適応する人格に変えちゃう。それはね、ある意味、肉体的に死じゃなくて魂の死です。怖いよね。

G:そうです。怖い。

西川:『時計じかけのオレンジ』の主人公たちはめちゃくちゃ悪いことするわけですよ。ホームレスのおっさんをど突いて、蹴り倒して殺したりとか。それで悪ガキどもが捕まえられて刑受けるんですけど。これが洗脳だったりしましたね。

C:電気ショックとかですね。

西川:ねえ。いや、怖いね。

G:怖いです。

C:

TED[*24]っていう演説するテレビあるじゃないですか。あれで、ある国ですごい数の人が麻薬に手を染めてしまうので、これをどうしたら改善できるのかっていう話があったんです。日本だと覚せい剤とか麻薬とかって絶対的な悪でしかないじゃないですか。で、まあ刑に服して戻ってきても前科があって、まあ覚せい剤やってアウトみたいな感じになりますよね。

話を聞くと、刑罰の話でもそうだけど、何て言うかな、ほんとにサイコパスというかおかしな人、どうしようもないって言ったら変ですけど、そういう人以外は意外と、ほんとの問題はなんかそこらへんにこう、周りの人から孤立してただけとか、そういうことなのかなっていう気がしますね、なんか。刑罰って何なのかな?何ための刑罰なのか?とか思ったり。

[*24] TED:価値のあるアイデアを世に広めることを目的とするアメリカの非営利団体。1984年の設立当初は、Tecnology ,Entertainment,Designの3つの分野からスピーカーを集めて会議を行っていた。その後、あらゆる分野における最先端の人々が集まる場へと発展。TEDトークと呼ばれるプレゼンテーションの動画をインターネット上で無料配信して注目を集めている。

西川:

そうなんですよね。そのあたり考えなくちゃいけないんでしょうねえ。今日もありがとうございました。次回も王子が少しずつ変化していきます。そこを読み取ることが大事ですよね。何度も言いますけど、『星の王子さま』はここに書かれていることよりも、書かれていないことをどう読み解いていくかに最高の面白さがたぶんあるんですよ。

一同:ありがとうございました。

(第11回終了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?